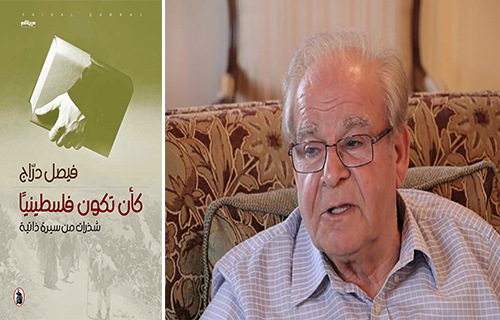

“كأن تكون فلسطينياً”.. شذرات من سيرة ذاتية لفيصل درّاج

كتبت بديعة زيدان:

“هل يستطيع الفلسطيني أن يكتب سيرة ذاتية؟ يبدو في السؤال في البداية بسيطاً قوامه ذاكرة قوية أو معطوبة، وقدرة على السرد بلغة أليفة تسعفها القواميس بقبضة من الكلمات لا تعتب عليها قواعد النحو والصرف إلا قليلاً.. بيد أن السؤال لا يلبث أن يصطدم بما يشجّ رأسه، لا فرق إن كان الجرح هيّناً أو فيه ما يثير الألم.. يأتي الجرح من سيرة لا تُكتب بصيغة المفرد، ففي مآل المفرد الفلسطيني مآلات، وما أصابه وتقاسمه مع غيره هو أمرٌ عنوانه: نكبة جماعية قذفت بشعب خارج الوطن الذي انتمى إليه.. وقد تكون الإجابة شائكة الأطراف إن كانت علاقة الكاتب بأرضه ضيقة المساحة، كأن تكون النكبة جرفته وهو في الخامسة من عمره، عرف من وطنه القليل، وجاءه الكثير من المنفى الذي لم يختره.. وما يضاعف الصعوبة عجز الذاكرة، حتى لو رُمّمت، عن الإحاطة بما تقاسمه مع غيره من شقاء ومذلّة، ففي كل لاجئ فلسطيني حكاية، وفي كل حكاية عنف غير متوقع، والحكايات لا تلبي الذاكرة دائماً، تتطاير من شتات إلى آخر”.

بهذه العبارات بدأ الناقد الفلسطيني فيصل دراج التقديم لسيرته الذاتية، أو شذرات منها، والصادرة تحت عنوان “كأن تكون فلسطينياً” عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، مؤخراً، وأهداه إلى “الأديب هشام البستاني الذي أسعفني بمقترحات مضيئة حرّرت هذا الكتاب من بعض أخطائه، وبملاحظات جعلته أكثر اتساقاً وانسجاماً، وإلى الروائي اليمني أحمد زين الذي حرّضني على كتابة هذه السيرة الذاتيّة المنقوصة وتابعها، بمسؤولية، حتى انتهت إلى ما صارت إليه.. وأولاً وأخيراً إلى أصدقاء راحلين تحدّثت معهم، طويلاً، عن شقاء المنفى والغربة”.

ويحتوي الكتاب على ثمانية فصول إضافة إلى تقديم و”ختام مجزوء”، وهي: “الفلسطينيون والمنفى”، و”باريس”، و”بيروت”، و”وجوه مدينة دمشق”، و”صديقان وكتاب جماعي قصير العمر” حول عبد الرحمن منيف وسعد الله ونّوس، و”الفلسطينيون: عوالمهم وأصواتهم” وفي حديث عن محمود درويش وناجي العلي وعز الدين المناصرة وإحسان عباس، و”أربع صداقات بين القاهرة وعمّان”، أي السينمائي المصري توفيق صالح والروائي المصري جمال الغيطاني والروائي الأردني إلياس فركوح والشاعر والمترجم فايز الصباع، فيما كان ثامنها بعنوان “مرايا ذاتية” تحدث فيها عن علاقته بالسينما.

وعن لقائه وحديثه مع جبرا إبراهيم جبرا، يتذكّر درّاج: في مقر الاتحاد، وفي ربيع 1975، قابلتُ للمرة الأولى جبرا إبراهيم جبرا بدعوة من رئيس الاتحاد يحيى يخلف.. كان الأديب متوسط القامة، أقرب إلى الطول، بسيط الأناقة رحب الوسامة، في عينيه لمعان يصرّح بالاختلاف.. كنتُ مُرتبكاً محاصراً بالحرج، بسبب دراسة عنوانها: “فلسطيني.. جبرا بين الوهم والواقع”، نشرتها، آنذاك، في مجلة “شؤون فلسطينية”، تعاملت مع الروائي بلغة من خشب اختصرها ناقد مغربي بصفة “مشانق الأيديولوجيا”.. وقفتُ مُنكمشاً مقموع الكلام، متوقعاً جفاءً وتجاهلاً أو عتباً.. غير أن الروائي، الذي ولد في بيت لحم العام 1920، فاجأني بضحكة مجلجلة قائلاً: “أنا برجوازي يا صاحبي، ولا أعرف عن حياة اللاجئين شيئاً؟”.. خدعتكَ صوري، ربّما، فأنا عشتُ طفولتي وصباي في “الخُشش”، هل تعرف معنى “الخشّة”؟ إنها الغرفة الصغيرة البائسة التي تعافها الروح.. لم يكن الأديب قد كتب سيرته الذاتية “البئر الأولى”، المستهلة بعائلة فقيرة، تأويها خشّة، يتلكأ الضوء في الدخول إليها، وتنفذ الشمس إليها على استحياء، ويجتاح المطر سقفها، ويُجبر قاطنيها على الانزواء في الزوايا.. “أنا برجوازي يا صاحبي؟”.

ولفت درّاج إلى أنّ معين بسيسو، الشاعر والمسرحي والإعلامي، كان ثالث من التقاهم في بيروت، واصفاً إياه بـ”المؤمن بصراع الطبقات”، وباقتراب “المدينة الفاضلة”، بحيث صادفه قرب مقر اتحاد الكتاب في يوم مطير، ألجأه إلى زاوية تعصم من البلل.. “جاءني صوته خشناً غزّاوية اللهجة: أين أنت يا خال، لا نراك إلا صدفة؟”.. كان يقف جانبه، فارع الطول، تناثر شعره الغزير على جبهته، زاده معطفة الرمادي الطويل طولاً، رفع شعره المبتل، وقال: “بيتي قريب”.

ويواصل درّاج في فصول سيرته المتعددة الحديث عن حكاياته مع المبدعين، مستذكراً: التقيتُ عبد الرحمن منيف، مرّة أولى، على عجل، في مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت (1975): وجهاً بشوشاً داخلته ابتسامة مجزوءة.. حين تهيأ للخروج زادت ابتسامته اتساعاً وقال: المسافات الطويلة جديرة بتأمل طويل.. ألمح إلى ملاحظاتي السلبية عن روايته “سباق المسافات الطويلة”، المنشورة حديثاً في جريدة السفير، وقتذاك.. في لقائنا الثاني في المقهى الدمشقي قال عبد الرحمن: أحترم التزام لاكاتش الأيديولوجي، ولا أتفق مع جملته الشهيرة: “إنّ أسوأ نظام اشتراكي خير من أفضل نظام رأسمالي”.. و”إن الجوهري ليست المفاضلة بين السيء والأقل سوءاً، بل الاعتراف بإنسانية الإنسان، أو عدم الاعتراف بها، وأظن أن تأمين الخبر من دون ديمقراطية، يجعل الخبز مرير الطعم شائك المذاق.. الديمقراطية ثقافة وكرامة، وعدم الاعتراف بها مصادرة للثقافة والكرامة وللقومية والاشتراكية معاً”.

ويتابع درّاج السرد، مُعرجاً عن شيء من حكاياته مع سعد الله ونّوس، قائلاً: في مساء يوم حزيراني من العام 1968، رأيت سعد للمرة الأولى، كان يمشي أمام البرلمان في مدخل الصالحية في دمشق، وقد التف حوله عددٌ من عارفيه.. بدا ناحلاً شاحب الوجه، يضع يديه في جيبه، هادئ الوجه بطيء الخطا.. كانت أشهرته مسرحيته “حفلة سمر في الخامس من حزيران”، التي جمع فيها الجمهور ورجال السلطة والإنسان العادي والمثقف، وغلّفها بسخرية كاسحة، صيّرت حرب حزيران 1967 إلى “هوجة ضاحكة”، صاغها الارتجال عوضاً عن أن تكون معركة واضحة في العدّة والهدف.. جعل من عنوانها مسرحيته الشهيرة تعليقاً بصيراً على حرب تمهدها الشعارات وتحفي بهزيمتها الشعارات التي يتوازع صياغتها المثقفون والسلطة.. كتب سعد مسرحيته بعد الحرب مباشرة، منطلقاً من “الهنا والآن”، حيث الكتابة النقدية تتناول الراهن المُتداعي، وتومئ إلى قادم متداعٍ بدوره، مختاراً موقعاً يعيّنه مثقفاً خارج المثقفين، الذين ينصرون السلطة المهزومة أو يلوذون بالصمت”.

أما عن علاقته بدرويش، فممّا وثقه في “كأن تكون فلسطينيّاً”، سرد: تعرفتُ على محمود درويش في بيروت، بعد عودتي من فرنسا، في مركز الأبحاث الفلسطينية، في آذار 1975.. كانت له غرفة في الطابق الأخير، واسمه، آنذاك، يظهر في الصفحة الأولى في مجلة “شؤون فلسطينية”، بشكل لا تخطئه العين: يشارك في التحرير محمود درويش. كما لو كان اسمه امتيازاً للمجلة، التي يشرف عليها د. أنيس صايغ، قبل أن يكون امتيازاً لشاعر يفتخر به الفلسطينيون.. وقفتُ أمام مكتبه، وأنا أحمل معي صور أصحابي المفتونين بقصائد غزلية من نوع جديد، تستعيض عن المرأة بجسد الوطن.. كنتُ “باحثاً غير متفرغ”، عملي كتابة دراسة شهرية لمجلة “المركز”.. استقبلني بنبرة مُحايدة، تضع مسافة واضحة بينه وبين الواقف في غرفته، كما لو كان يؤكد “بداهة المرتبة”، إذ يحق للشعراء ما لا يحق لغيرهم، أو “مقام الألقاب”، فهو شاعر المقاومة لا غيره.. خرجتُ محبطاً، وسألتُ نفسي: هل هي أصول الإدارة الناجعة، أم أن شهرة الشاعر اقترحت عليه “حواجز” شديدة الحراسة؟.. كان بعض الناس يتحدث عن غطرسة الشاعر التي لا تُحتمل.. في لقاء لاحق، له شكل الصدفة، قال لي درويش بكلمات تنقصها “الحراسة”: لقد أسأت فهمي، فأنا أنقد الكاتب إذا اعترفتُ به، ولا وجود لنقد يُفضي إلى مسرّة، وتلفظ بجملة أخذها من غيره: “نحن الشعراء قومٌ من الأطفال”، هجستُ بها طويلاً، ولم أتمثل معناها إلا بعد تجربة، لكن الجملة المحدثّة عن غطرسة لا تُحتمل عاشت معي طويلاً، وأقامت بيني وبين درويش حواجز لمدّة طويلة.. تذكرتُ الجملة بوضوح في بداية آب 2008، وأنا ذاهب إلى منزل درويش في عمّان، لألتقيه لقاءً أخيراً، وأودعه وداعاً، كان يعرف أنه لن يتكرر.

في هذا الكتاب، الذي يشكل مرجعية تأريخية وثقافية لعقود من سيرة الفلسطيني، ذاكرة مزدوجة، وجهٌ منها ما عاشه درّاج مع غيره من الفلسطينيين، بعد النكبة، سجله بمرايا صغيرة، ووجه آخر اقتفى آثاره من شذرات حياته، وما علق منها في الذاكرة.