غزة بين إدارة الضرورة ومأزق السيادة

غزة بين إدارة الضرورة ومأزق السيادة

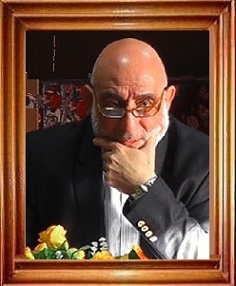

د. جمال أبوغليون

قراءة سياسية في الهيئة التنفيذية الفلسطينية، وحدود القرار الوطني، وخطر فصل غزة عن الضفة

لم تولد الهيئة التنفيذية الفلسطينية، المعروفة بلجنة التكنوقراط، من فراغ سياسي أو من تراكم مشروع وطني مؤجل، بل جاءت كحل اضطراري فرضته لحظة استثنائية شديدة القسوة. لحظة أعقبت عدواناً صهيونياً-أنجلو-أمريكياً واسع النطاق، وإبادة مركبة، تركت قطاع غزة سجادة من الركام بلا بنية تحتية فاعلة، وبلا اقتصاد قابل للحياة، وبلا قدرة ذاتية على الاستمرار دون تدخل خارجي مباشر. في مثل هذه السياقات، لا تُصاغ الحلول بلغة الحقوق والسيادة، بل بلغة الإدارة والاحتواء، ولا يُطرح سؤال الاستقلال، بل سؤال أكثر إلحاحاً: من يُشغِّل الحياة ويمنع الانهيار؟ من هذا المنطلق، لم يكن إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم 14 يناير 2026، بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وفق خطة الرئيس ترامب المعلنة في 29 سبتمبر 2025، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025، مجرد انتقال تقني بين مرحلتين، بل إعلاناً سياسياً عن دخول غزة مرحلة جديدة يمكن توصيفها بدقة على أنها مرحلة إدارة تحت الوصاية الدولية.

ما تلا الإعلان عزز هذا الاستنتاج. فبعد اعتماد أسماء اللجنة الانتقالية برئاسة المهندس علي شعث، بادر رئيس الهيئة التنفيذية لما يسمى مجلس السلام “مجلس الوصاية”، مَلادينوف، إلى التواصل مع أعضاء اللجنة ودعاهم للاجتماع، لم تكن الدعوة شكلية أو إعلامية، بل دعوة عمل مغلقة تحمل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة التنفيذ قد بدأت. وبالفعل، وصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة في 15 يناير 2026، وعُقد اجتماع مسائي في أحد فنادق العاصمة المصرية، لم يكن هدفه الإعلان أو الظهور الإعلامي، بل كسر الجليد ومناقشة آليات العمل، تمهيداً للانتقال إلى غزة فور فتح المعابر.

وفق المعطيات المتداولة، تشكّلت اللجنة من (15) عضواً، بمن فيهم الرئيس، غير أن هذا العدد بقي قابلاً للتعديل. فقد أثارت بعض التعيينات اعتراضات، لا سيما ما يتعلق بملف الأمن وملف العشائر، ما فتح الباب أمام نقاش جدي حول الاستبدال أو التوسيع بإضافة عدد محدود من الأعضاء. ولا يُفهم هذا التوسيع، إن حصل، بوصفه إجراءً تجميلياً، بل محاولة لمعالجة اختلالات واضحة في توزيع الأعباء، إذ جُمعت عدة ملفات حيوية بيد أشخاص معدودين، في توزيع إداري ثقيل يعكس استعجال التشكيل أكثر مما يعكس تخطيطاً مؤسسياً متوازناً.

لكن، بصرف النظر عن عدد الأعضاء أو أسمائهم، تبقى الحقيقة الأساسية ثابتة: نحن أمام هيئة إدارية انتقالية، لا سلطة سيادية لها، ولا تفويضاً شعبياً مباشراً. فهي تُدير ولا تحكم، وتُشغِّل ولا تُقرِّر. تتولى إدارة قطاعات تمس الحياة اليومية للسكان، كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبلديات والسجل المدني والعدالة والرواتب والحماية الاجتماعية وإعادة الإعمار الجزئي، لكنها لا تملك السيطرة على القرار الأمني النهائي، ولا السياسة الخارجية. بل تعمل تحت إشراف مجلس السلام، وتخضع لتقييم أداء دوري، مع إمكانية استبدال أعضائها، وفق ما تنص عليه الخطط الأمريكية المعلنة.

ويبرز الملف الأمني باعتباره جوهر الأزمة لا هامشها. فوفق التصور المطروح، يُعاد تعريف دور الشرطة المدنية الفلسطينية كجهاز خدماتي يقتصر على تنظيم المرور، والحفاظ على السلامة المجتمعية، وتنفيذ أوامر القضاء. غير أن هذا الدور المحدود يقابله وجود منظومة أمنية أوسع في الخلفية، تشمل قوة استقرار دولية، ومركز تنسيق أمني مشترك، وآليات رقابة على استخدام القوة. وهو ما يعني عملياً أن القرار الأمني الحقيقي لا يكون فلسطينياً خالصاً، بل خاضعاً لإشراف خارجي. وهنا تكمن المعضلة البنيوية: الأمن بلا سيادة يتحول إلى أداة ضبط إداري أكثر منه أداة حماية وطنية.

أما التمويل، فيمثل الحلقة الأكثر وضوحاً في معادلة الوصاية. فقد وضع قرار مجلس الأمن رقم 2803 إدارة التمويل بيد مجلس السلام، ودعا البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى إنشاء صندوق استئماني لإدارة الموارد. الرسالة هنا مباشرة: التمويل مشروط، والسياسات تُصاغ وفق شروط المانحين، ما يجعل أي مشروع أو راتب أو عملية إعادة إعمار مرتبطة بالالتزام بالإطار السياسي والأمني المفروض.

وفي هذا السياق، لا يبدو اختيار منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2026، وتحديداً 19 يناير، للإعلان عن مجلس السلام وهيئته التنفيذية والهيئة التنفيذية الفلسطينية في غزة، تفصيلاً عابراً. فدافوس هو فضاء منح الشرعية الدولية، لا الشعبية، والإعلان من هناك يعني أن المسار مصمم دولياً برعاية أمريكية. وتزداد حساسية المشهد مع التساؤل حول الجهة الفلسطينية التي ستشارك في إعلان دافوس إلى جانب ممثلي الهيئة التنفيذية الفلسطينية: هل سيكون سيادة الرئيس أم نائبه؟ الفارق بين الخيارين ليس بروتوكولياً. فحضور الرئيس يمنح غطاءً سياسياً أعلى، ويعكس تبنّي القيادة الفلسطينية للمسار المطروح، رغم محدوديته. في المقابل، يشير حضور نائبه إلى إدارة الملف بعقل تنفيذي عملي، وإلى انتقال تدريجي في آليات التعاطي مع المرحلة. ويطفو هنا سؤال أكثر عمقاً: هل سيتم إشراك نائب الرئيس في مجلس السلام؟ إن حدث ذلك، فلن يكون مجرد إجراء تنظيمي، بل مؤشراً على تحول في موقع القيادة الفلسطينية، من موقع المطالبة بالحقوق إلى موقع الشراكة في إدارة مرحلة انتقالية محكومة بسقف دولي صارم.

وفقاُ لخطة ويتكوف، تتمثل الحالة النهائية للمرحلة الانتقالية في إنشاء كيان ذاتي محدود السيادة، قد يرتبط بصيغة من صيغ الارتباط الحر (كوفا). وهو تصور لكيان يُدار اقتصادياً محلياً، ويُضبط أمنياً وسياسياً من الخارج، ضمن إطار قانوني ناعم بديلاً عن الاحتلال المباشر، مع احتفاظ الجهة الراعية بالتحكم في الدفاع والسياسة الخارجية والمنافذ. وهنا يبرز التخوّف الجوهري الذي لا يمكن تجاهله: أن يتحول هذا المسار، تدريجياً وبغطاء إداري وقانوني دولي، إلى مدخل عملي لإنفاذ تصورات قديمة-جديدة، وفي مقدمتها مشروع جيورا آيلاند، بما يحمله من مخاطر فصل غزة عن الضفة الغربية سياسياً وجغرافياً. هذا التخوف لا ينبع من سوء نية افتراضية، بل من قراءة دقيقة لتراكم السياسات، وطبيعة الأدوات، وسقف الصلاحيات المطروحة. وفي النهاية، الهيئة التنفيذية الفلسطينية ليست مشروع سيادة، بل أداة إدارة أزمة. ويُقاس نجاحها بقدرتها على تخفيف معاناة أهلنا في غزة دون مصادرة القرار الوطني، وعلى بقائها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لا يتحول، بفعل الأمر الواقع، إلى حل دائم يُكرّس الانقسام ويعيد إنتاجه بصيغة جديدة. هنا، تحديداً، يكمن الامتحان الحقيقي.