عالم صدام حسين

حيدر المحسن

صادفتْ زيارتي طهرانَ التقاءَ عيدَين مَجيدَين لدى أهلها؛ عيد الفطر ونوروز، اليوم الثالث عشر من نوروز يدعوه الإيرانيون «سيزدا بَدار»؛ ويعني لزوم خروج الجميع من البيت، في نزهة طويلة في الشوارع والحدائق، حتى قمم الجبال. وعندما يعودون في آخر الليل، تكون الهموم والمشاكل قد نُسِيت خارج المنزل، فيبدَؤُون في اليوم التالي حياة جديدة ونظيفة وسعيدة، أو هكذا تزعم الأسطورة الشعبية. صادف «السيزدا بدار» هذا العام أن كان الجو معتدلا والسماء غائمة، وفاض الهواء برائحة الأزهار، التي هي في شوارع طهران وحدائقها، مجرد أشياء ملونة مكررة. لهذا الطقس اسم شاعري بالفارسية: «هوا دو نفري»، وترجمته أنه يلائم أن يتنزه اثنان، لا المرء بمفرده، والاثنان هما العاشقان بالطبع.

قبل أن ننظر في أخلاق وطبائع المجتمع، علينا بفن العمارة في البلاد، لأنه يكشف نتائج ما نُريد بسهولة. لا يحتاج المرء أكثر من أن يتأملَ نوع البناء على جانبي الطريق، وشكل ولون البلاط على الرصيف، وغير ذلك من مظاهر هذا الفن؛ كلما كانت تميل إلى الرقة واللين واللطف، ساد حياة السكان الرغد والدعة في العيش. العمارة طبيعة ثانية تُحيط بنا، ونستجيب لها بالمقابل، بل هي الطبيعة الأهم، ننام في حوضها ونُصبح كل يوم، وبها تتقرر جُبْلَتنا الأولى، ومن ثم دخيلتنا. والعمارة أيضا موسيقى ثابتة في المكان، بل هي أغنية وحوار مع الساكنين والمارة، لا يقوى عليها الوقت، فكل مبنى يعمر بقدر عُمر جيل كامل على الأقل. لهذا السبب يعمد المسؤولون في البلاد المتحضرة، على أن يكون العِمران من نسيج واحد، لا فظاظة ولا ضَعَة أو شحة في الذوق، لأن في ذلك تأثير في هيئات وسلوك الناس. هل أقول إن العمارة تصنع الإنسان، وليس العكس؟

في طهران تمتاز واجهات المباني بنقوش وزخارف ملونة بالأزرق الفذ والأخضر الفيروزي، مع الأحمر السعيد والذهبي النقي، وثمة خيط حرير ناعم الحبكة يصل بين هذه الألوان، فهي قطعة من سجاد إيراني يجعل الواقع مُطعماً بالخيال، ويمنحه مدى أسطوريا رحبا، يُطيل وجودَه. وإذا كان في استطاعة المرأة الجميلة تحويل كل شيء تلمسه إلى عمل فني، فإن هذه البلاد تخالها من صنع امرأة حسناء، لأنها ختمت عليها برمز أنوثتها وبطبعها الرقيق، في كل منحى ومعْلم وأداء. العمارات والمُنشَآت والطرق هنا نساء، وألوان الباص والميترو كذلك، وسيارات الأجرة.. أو أنها من صنع أيديهن أو من وحي أفكارهن، والثياب أيضا والطعام والشجر والطير.. هل يُمكن وضع حد لخيال المرأة الإيرانية، وهي تترك سحر أناملها في كل مكان في المدينة؟

مرت عليّ ساعة، وساعة أخرى، وأخرى من التجوال على غير هدى، إلى أن بلغتُ ميدان فلسطين البعيد، لم تكن طريقة سيري طبيعيةً، بل نوعا من الركض الخفيف، تنفلتُ أعضاء المرء فيه عن ثيابه، فهو مصاب بهياج نفسي وعصبي يُقارب الخبال. وتكدست كآبةُ العالم على مرّ العصور على روحي، وبانت على وجهي وأنا أقلب هذه الأفكار. مليون شاب هلكوا على الحدود العراقية الإيرانية من دون سبب، ومن دون أي نتيجة.. مليون! أي ألف ألف، أو عشرة آلاف مئة، ومئة ألف مما تحمله اليدان من أصابع، وكان هذا أكثر ما يعده أبونا آدم، بل إن الواحد كثير يا أبنائي؛ لما مات هابيل حزنتُ عليه حتى كدتُ أفقدَ بصري، وسوف أظل أحزن عليه إلى يوم لقاء ربي.. وأنا ضائع في دروب المدينة، كنتُ أُعيدُ وأصقل في هذا السواد، وألمعه أكثر: كل قلب يدق سبعين في الدقيقة، وعند رجفة الخوف الأشد من الموت، تصير السبعون مئة، أو مئة وخمسين وأكثر، بل قُلْ إنها مئة كي يسهل عليك الحساب. مئةٌ (×) مليون يساوي كذا، وماذا عن صدى تلك الضربات في النفس وفي الخارج وفي السماء، ولدى الأهل والأقارب والصديق، ولدى الحبيبة، وتأتي كف واحدة أو اثنتان لتقبضَا على أفئدة الشباب جميعا وتُسْكتها. ما هذه الغابة التي تظهر فجأة أمام عيوننا يا أيها السيد الوالد الأقدم، يا آدم؟ هل كنت تعرف أن أحفادك البعيدين سوف يمضون كثيرا إلى الأمام، كي يصير الابن القتيل، مليون هابيل.. ولو بقي هؤلاء الشباب أحياء إلى سن الخمسين، مثلا، أو الستين، كم يبلغ عدد الضربات المهدورة في الصدور. كل شاب يحمل في جسده أربعة ليترات من الدم. أربعة (×) مليون.. وهكذا صرتُ أحسب وأضرب وأجمع، إلى أن كَلّ ذهني من الحساب، وتحول التعب والسغب والكرب الذي كنتُ أقاسيه إلى حال من الرعب، إني فاقد عقلي لا محالة – فتلة أخرى لبرغي معاناتي، وأستحق عندها الدخول إلى المصحة.

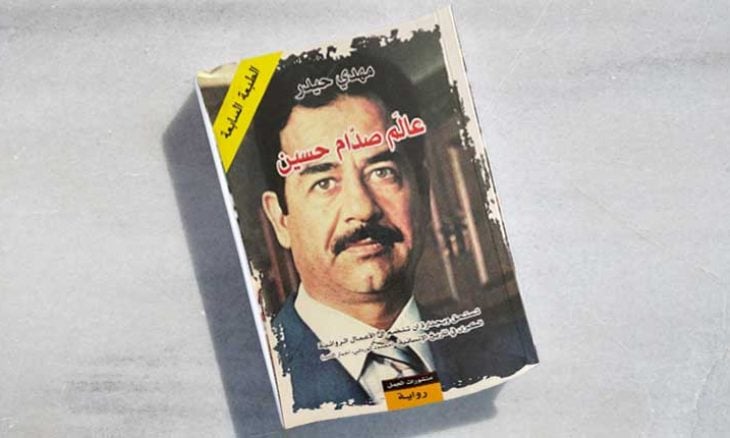

عندما حل الغروب، جلستُ أستريح على مقعد في حديقة أجهل اسمها. لا أحد يعرفني هنا وأكلمه عن حالي، كي يخف عذابي قليلا. ثم تذكرتُ قصة «حديث الأشجار» لفؤاد التكرلي، وأخذتُ أمثل دور العجوز الممرورة التي كانت تنصت لها أغصان الشجر، لأنه لا أحد يصدق آلامها. عدتُ إلى الفندق بعد ذلك، ومع الكأس الأولى من عرق الكشمش، المصنوع سرا من قبل اليهود في طهران، ومعه طعام الغداء ـ العشاء، حضرني فجأة عنوان الرواية: «عالم صدام حسين». لا أعرف في الحقيقة سر هذا الأمر، ولماذا مثل أمامي في تلك الساعة هذا الكتاب بالذات. الغلاف الأول عليه صورة صدام يدخن السيجار، ويحدق من وراء عينيه في الكاميرا؛ نظرتان ذئبيتان يخال من يراهما أنه سيهجم عليه ويغتاله بمسدس يخبئه حتى عن مصوره الأرمني جان هوفانيس كريكور جوكاسزيان، صاحب ستوديو بابل في شارع الرشيد في بغداد.

عالم صدام حسين هو عالمي، قضيتُ فيه صباي، وانسلخ جلدي في سنين شبابي وكهولتي الأولى، ويحق لي إذن التأمل في خفاياه، بل هو واجب عليّ. لكن الكتابة عن هذا الموضوع، تشبه تسلق الجبل الماثل أمامي، جبل دماوند، في هذا الجو القارس البرد. وأحتاج إلى شيء من الشعر، يُعطيني الجرأة للوقوف على خط البداية. القصيدة لعبد الخالق كيطان، عنوانها «في ذكرى جندي»:

«رأيت في مشهد فيديو جنودا عراقيين أسرى لدى الكويتيين

في فيديو آخر شاهدتهم أسرى لدى الإيرانيين

وفي فيديو ثالث كانوا يتوسلون الأميركان

وفي آخر كان علي كيمياوي يركلهم ببسطاله الأحمر

رأيتهم يُنحَرون في سبايكر

وفي أمكنة أخرى معلقين على أعمدة الصلب

ظهر الجنود في الأخبار وهم ينهالون بالعصي على المدنيين

وكنت أراهم مكدسين بناقلات الجند بين شرق البصرة، وأعلى قمة في جبل (كرده مند)

وجوههم متربة على الدوام

وعلى الدوام أيضا يبحثون عن العشبة الأخيرة،

وعن خطاطة تُطمئنهم».

القصيدة منشورة على صفحة الشاعر في فيسبوك بتاريخ 24 آذار/مارس، كأن تواردا في المعاناة حصل بيني وبين الشاعر. و»الخطاطةُ» لمن لم يعِشْ في عراق صدام حسين تعني قصاصة ورق يذهب الجندي بها إلى الحرب، ولا يتجاوز عرضها ثلاث بوصات، وطولها حوالي خمس أو ست بوصات، مطبوع عليها بحرف قليل: البسملة في الأعلى، وشعار حزب البعث عند الجانبين «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، يُذكر بعده وبالحرف القليل أيضا اسم الجندي، تتبعه جملة من بضع كلمات، تقرر الوحدة العسكرية التي عليه أن يقصدها، أي الموضع من جبل النار حيث يُفرقُ دمه، وتُشوى روحه وجسده. ولكن من أين استقى الشاعر كيطان هذه المفردة العجيبة الغريبة؟ الورقة المقصودة ليست بالطبع قصاصة، ولا مخطوطة أو صحيفة أو ما شابه. ذات يوم، يفتح الجندي باب بيته، ويُغادر أهله إلى الجحيم، تقوده خطاطة. في يوم آخر، يفتح الجندي نفسه باب البيت، عائدا من الجحيم، إن قررت له آلهة القدر الحياة، وتقوده هذه المرة خُطاطة أيضا، لا غير. لكنه لا يعود أبدا كما كان ـ لقد تحطم قلبه من خلال مشاهد الحرق المرعبة، فنسيه مع اسمه هناك إلى الأبد.

طوال سنين حرب الخليج الأولى، والثانية، والثالثة (الغزو الأمريكي للعراق)، كان الأهل يحرصون على أن يحملَ ابنهم الخطاطةَ في جيبه، إلى جهة القلب، لأن فقدها يعني إعدامه من قبل قوات البوليس العسكري، مع التشهير به بنعتين لا أكثر ترويعا منهما: «جبان ومتخاذل». يا لأهلنا المساكين، البُلداء في الفِكر وفي الوجدان؛ كانوا يصرون على أن يرسموا مصائر أبنائهم بأنفسهم، ليحملوا الطعنة في قلوبهم منذ البداية، منذ ساعة الوداع!