التعصب والتطرف والإقصاء ..بذوره وجذوره في التاريخ العربي .

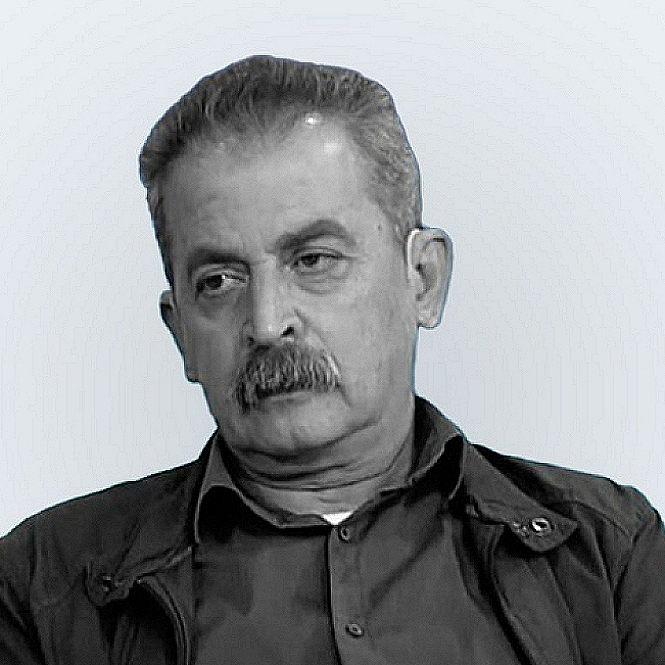

بقلم بشير حنيدي

لفهم أية ظاهرة اجتماعية أياً كان مضمونها ، لا بد من وضعها بموقعها الحقيقي بسياق حركة التاريخ الذي نشأت ونمت فيه .

بهذا المنطق ، وباقتفاء آثار الظاهرة على مسار حركة التاريخ العربي ، نجد أن للظاهرة بذور وجذور ، قد رسخت بعمق البنية العقلية والنفسية والثقافية للإنسان العربي ، منذ المرحلة الجاهلية ما قبل الإسلام .

وفي مرحلة ما قبل الإسلام بجزيرة العرب ، فإن للبيئة الاجتماعية ، ولطبيعة العلاقات القبلية والصراع القبلي ، دور كبير بتشكيل هذه البذور والجذور ، ومن ثم تنميتها تاريخياً ، لتشكل في النهاية إحدى محددات سلوك الإنسان العربي ( فرداً ومجتمعاً ) ، على مدى قرون وقرون وحتى اللحظة الراهنة .

وليس للبيئة الاجتماعية فقط ، بل حتى للبيئة الجغرافية التي نشأ فيها الإنسان العربي ، دور كبير بنشأة وتنمية هذه البذور والجذور ، وهذا ما يراه ابن خلدون في ( المقدمة ) ، فالطبيعة الصحراوية ( المتطرفة / بوحشتها ، وحرارة شمسها ، وبرد ليلها ، وعواصفها ورمالها وغيىره ) ، عكست طباعها على نفسية الإنسان العربي ، فجعلت منه إنساناً عصبياً حاد المزاج ، سريع الغضب والانفعال ، تستفزه أبسط الأمور والأفعال ، فتأخذه إلى ردود أفعال سريعة غاضبة ، دون أي لحظة تأمل أو تفكير عقلاني .

أبرز ما يعبر عن هذه الظاهرة بسلوك الإنسان العربي الأول هي ظاهرة ( العصبية القبلية ) ، وما تفرع عنها من عشائرية وأسروية وغيرها .

من حيث المبدأ ، العصبية القبلية في الطور القبلي من أطوار التكوين الاجتماعي ، لم تكن ظاهرة سلبية كما يراها البعض ، إنها نزعة فطرية تربوية ، تعبر عن حب المرء وولائه لدائرة انتمائه الاجتماعي سواء كانت أسرة ام عشيرة أم قبيلة أم شعب ام أمة ، فهي ثقافة ونزعة نفسية ، جاءت انعكاساً موضوعياً عن الوجود الاجتماعي الموضوعي للقبيلة ، إنها سمة موضوعية مشتركة بين كل أمم الأرض في المرحلة القبلية من مراحل تطورها الاجتماعي .

وهي كما يراها ابن خلدون : ( محور فخر واعتزاز لكل قبيلة ذات شان من بين قبائل العرب ، إذ هي مظهر من مظاهر الأصالة والنقاء في النسب ، ولا عزة ولا كرامة لقبيلة ضعفت عصبية أبنائها ) ، بل للعصبية القبلية دور فاعل بنصرة الأنبياء وديانات السماء كما يرى ابن خلدون : (( …. إن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم …….. وهكذا كان حال الأنبياء في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب ، وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء ، لكنه إنما يجري الأمور على مستقر العادة )) .

والمجتمع العربي قبل ثورة الإسلام وحتى بعدها كما يرى الدكتور محمد عمارة : ( لم يكن يعترف بالفرد دون أن يكون له قبيلة ، حتى الموالي من غير العرب التحقوا بقبائل عربية ، أو كونوا لهم قبائل بعد أن زاد عددهم أيام الفتوحات الإسلامية ، ويروى عن الرسول أنه كان لا يترك المرء مفرجاً ، حتى يضمه إلى قبيلة ينتمي إليها ، وذلك إقراراً بدور العصبية القبلية وتأثيراتها التي لا يستطيع أن يحيط بأبعادها أفقنا العصري المستنير ) .

عندما جاء الإسلام وسط هذه الأجواء في المرحلة القبلية من تاريخ العرب ، واعترافاً بحتمية الوجود الاجتماعي الموضوعي للقبيلة ، وهي من صناعة الخالق ذاته ( وجعلناكم شعوباً وقبائل ) ، لم يرفض العصبية القبلية من حيث المبدأ ، ما رفضه تحديداً هي العصبية ( الجاهلية / الحمقاء ) ، التي لا تفرق بين الحق والباطل ، والتي أوقدت نيران الصراع القبلي في كثير من المراحل ، فأعاقت جدلية التطور الاجتماعي التاريخي للأمة العربية ، بل كانت من أبرز دوافع رفض الدعوة الإسلامية في بداياتها عند كثير من العرب :

– أمية بن أبي الصلت الثقفي يقول صراحة : (( والله لن أؤمن بنبي إن لم يكن من ثقيف )) .

– انصار مسيلمة الكذاب يعترفون صراحة : (( ندرك أن مسيلمة كذاب ومحمد صادق ، لكن كذاب ربيعة ، أحب إلينا من صادق مضر )) ، مع أن ربيعة ومضر أشقاء من أب واحد ، هو نزار بن معد بن عدنان .

وقد كانت العصبية القبلية الجاهلية وما تفرع عنها عاملاً من أبرز عوامل الصراع على السلطة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ، بين الأنصار والمهاجرين بداية ، وبين الجميع فيما بعد .

عالج الإسلام هذه المسألة فكرياً بنصوص كثيرة ، في القرآن و السنة ، إلا أن الصراعات السياسية الساخنة ، والدامية في كثير من المراحل ، التي بدأت بلحظة غياب الرسول الكريم ، وقفت حائلاً دون استئصال بذور هذه العصبية ، أو دون القدرة على إحباط حالة نموها وتناميها ، أو دون القدرة على ضبطها ضمن حالة الولاء للأمة ككل .

بل إن هذه الصراعات ، قد أسهمت بشكل مباشر بتنميتها ، ومن ثم بإنعاشها باتجاهات أخرى ، حيث أفرزت مواقف مختلفة متناقضة على خلفيات سياسية ، تبلورت فكرياً لتنشأ عنها مذاهب فكرية مذهبية مختلفة متناقضة ، أضافت إلى العصبيات القبلية الجاهلية عصبيات جديدة من نوع آخر ، ذات طبيعة دينية مقدسة ، تتوارثها الأجيال العربية المتعاقبة جيلاً بعد جيل كمعتقد ديني مقدس ، وهي العصبيات ( المذهبية / الطائفية ) .

وهكذا ترافقت العصبيتان القبلية والمذهبية الطائفية ، كل منهما تفعل فعلها في الواقع الاجتماعي ، تبعاً لطبيعة الأحداث والمؤثرات ، وتبعاً للمواقف وأسباب وأهداف ونتائج الصراع .

وفي سياق حركة الصراع الاجتماعي تاريخياً ، تنامت ظاهرة العصبية بشكليها القبلية والمذهبية ، وتحولت من حالة الحب والولاء للقبيلة أو للطائفة ، إلى حالة من العداء للآخر المختلف قبلياً أو طائفياً ، وإن كانت بحالة كمون في الكثير من المراحل ، فإنها لا تلبث أن تشتعل بمراحل أخرى صراعاً إلى درجة سفك الدماء .

ومن مواقع الصراع الدامي على خلفيات مذهبية دينية مقدسة ، نشأت ظاهرة ( التكفير الديني ) ، التي لم يكن المجتمع العربي يعرفها حتى في المرحلة الجاهلية قبل الإسلام رغم كل الاختلافات والتناقضات القبلية والدينية التي كانت سائدة .

وإن كل مراحل التاريخ العربي ، منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ( حتى هذه اللحظة ) ، التي اتسمت بالصراعات السياسية الدامية ، عملت على ترسيخ وتنمية الظاهرة ، بساحة الوعي والثقافة العربية .

مثلما كان لحالة الظلم والاضطهاد والقمع والاستبداد ، التي رافقت كل هذه الحقبة ، منذ قيام الدولة الأموية ، حتى هذه اللحظة ، مروراً بمراحل الغزو الخارجي والاستعمار الحديث وما بعدها ، دور كبير بترسيخ الظاهرة ، حتى أصبحت تأخذ دورها كرد فعل مباشر على هذا الواقع المستديم .

هكذا تحولت تاريخياً إلى جزء من منظومة ثقافية مجتمعية عامة ، ومن ثم إلى نزعة نفسية متوارثة ، تتوارثها الأجيال العربية المتعاقبة جيلاً بعد جيل .

وفي عالمنا الحديث والمعاصر ، فإن لنمط التربية والتنشئة الاجتماعية ، دور كبير بتعزيز وترسيخ ثقافة التعصب والتطرف ورفض الآخر ، وبهذا الاتجاه تعمل كل مؤسسات المجتمع العربي بدون استثناء ، التقليدية منها والمدنية الحديثة ( الأسرة ، العشيرة ، القبيلة ، الطائفة ، المدرسة ، المنظمة ، الحزب ، و…. ) .

وفي ساحة العمل السياسي العربي الحديث والمعاصر ، كان للأيديولوجيات السياسية دور كبير بهذا الاتجاه ، حيث اتسمت بالاختلاف إلى درجة التناقض والصراع ، ( يسارية ، قومية ، ليبرالية ، إسلامية ، قطرية ، شعوبية ، إقليمية …… ) ، ويمكن القول إن مثل هذه الحالة الأيديولوجية المتناقضة ( بهذه الحدة من التناقضات ) لم تعرفها إلا المجتمعات العربية ، لأسباب وعوامل مختلفة ، جغرافية تاريخية ثقافية دينية عرقية سياسية … إلخ .

لهذا تجاوزت نزعة التعصب والتطرف ورفض الآخر دائرة الانتماءات المذهبية التقليدية الدينية ، لتدخل دائرة الفكر السياسي المعاصر والأيديولوجيا ، لنصل إلى ظاهرة ( التطرف الأيديولوجي ) ، ومن ثم ظاهرة ( التكفير السياسي / التخوين ) ، وللأسف حتى ضمن دوائر النخبة السياسية ، فتحول الحزب السياسي العربي إلى قبيلة بنموذج معاصر أو إلى طائفة ، ولم يعد هناك فرق بين الحزب والقبيلة سوى رابطة الدم كما قال الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي في كتابه المسمى ( الكتاب الأخضر ) .

وللأسف ، ونحن أبناء هذا المجتمع وهذا التاريخ ، فكل منا وبدرجات متفاوتة ، يحمل بأعماق نفسيته بعضاً من آثار هذه البذور ، ربما لا تظهر على البعض أفراداً وجماعات إلا بحالات الاستفزاز والغضب .

أخيراً : لا بد من التفريق ما بين التطرف و( العنف / الإرهاب ) ، وبدون الحاجة لتحديد المفاهيم فهي واضحة للجميع ، فالتطرف هو الأساس ، أو هو البذرة التي نمت وانتعشت وتنامت عندما توافرت لها الأسباب والعوامل والشروط ، فكان الإرهاب الديني والفكري والسياسي هو الثمرة .

وفي التاريخ الحديث والمعاصر ، لم تظهر الظاهرة بهذه الحدة في الواقع العربي إلا بأواخر السبعينات من القرن الماضي ، لأسباب وعوامل مختلفة أعتقد أنها معروفة للجميع ، ومهما اختلفت الآراء ووجهات النظر ، فكل ما يذكر منها فهو صحيح .