وعي الذكاء الاصطناعي بين ألعاب اللغة وألاعيبها: فيتجنشتاين

نعيمة عبد الجواد

يتشارك البشر في خوض تجربة واحدة، قد تبدو هينة في بعض الأحيان، وأحياناً أخرى قد تكون من الصعوبة لدرجة أنها قد تلجم الألسنة عن التعبير. وهناك لحظات عصيبة تصبح فيها نفس التجربة وسيلة تدمير أو -على النقيض- طوق نجاة. تلك التجربة هي التعبير وما قد يفهمه المرء مما قد يتفوه به أحدهم أو يكتبه. وأبرز نموذج لذلك هو الميمز التي انتشرت مؤخَّرًا، والتي تتغيَّر نظرة الفرد لها وأيضًا مدى استعداده لاستيعابها تبعًا لوقعها على الإنسان في لحظة ما وفي حالة نفسية ما؛ فمن يكون في مزاج منفتح قد يرى الميم الأكثر تفاهة أو سخافة عبقرياً، في حين من يمر بحالة سيئة قد لا يرضيه أكثرها فكاهة وحصافة. وهناك كذلك فئة ثالثة قد لا تستوعبها على الإطلاق، وتمرّ عليها مرور الكرام دون أدنى تأثير. وبالقياس، ينطبق ذلك على الأغنيات والألحان، وما شابه ذلك من منشورات أو مواقف تعتمد على اللغة أو الصورة، أو كلتيهما. أمَّا الأخطر تأثيرًا فهو فهم التعبير من قبل من هم في موقع سُلطة؛ فصدق التعبير أو كذبه لا أهمية له، لكن أهم شيء هو كيفية دراسة الحالة النفسية والمزاجية للمتلقِّي لكي يصل المعنى للمتلقِّي بالطريقة التي يرغبها المتكلِّم. ومن أبرز الوظائف التي قوامها تلك الحيلة، أو بالأحرى استخدام الألاعيب اللغوية، هي وظيفة العاملين في السلك الدبلوماسي، وأيضًا، وبوجه خاص، وظيفة المشتغلين في مجال القانون، وبالتحديد هؤلاء المتخصصون في الشقّ الجنائي، حيث الكلمات والأدلة يمكن تأويلها لمعان لا حصر لها ولا عدد.

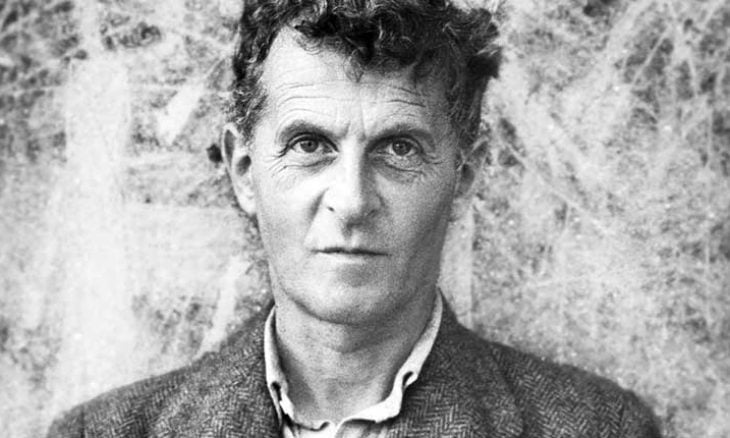

ومنذ باكورة الحركات الفلسفية، يجتهد الفلاسفة في فهم اللغة ومدلولاتها في محاولة يائسة للوصول إلى معنى محدد للتراكيب اللغوية. لكن في بدايات القرن العشرين، وضع الفيلسوف النمساوي-الإنجليزي لودفيج فيتجنشتاين Ludwig Wittgenstein (1889-1951) نهاية لهذا الجدل المتوارث منذ قرون طويلة عندما أوضح أن تلقِّي الفرد للمعلومة أو التعبير يختلف من شخص لآخر، وكذلك ينطبق الحال على تعبيره لما هو راغب في الإفصاح عنه، فكلٌّ منا يحمل بداخله تجربة مختلفة تجعله يتحدَّث بلغة تختلف عن الآخر، وهذا لما تحتويه من إشارات ضمنية وأسلوب في التعبير. لكن الوضع يتفاقم عن التحدُّث بلغة أخرى؛ فحينها قد يختلف الأمر تمامًا نظرًا للزخم الثقافي والتاريخي الذي يلفّ أي لغة. ويؤكِّد لودفيج فيتجنشتاين في هذا الشأن: «عندما نتحدَّث بلغة مختلفة، نلحظ عالمًا مختلفًا بعض الشيء». ويقصد هنا اختلاف الأنماط اللغوية والتعبير بين الفئات المختلفة لأبناء المجتمع نفسه.

وينظر مجتمع الفلاسفة لـ «فيتجنشتاين» على أنه شخص أعجوبي الفهم وشديد الألمعية لدرجة العبقرية النادرة، لدرجة أن آراءه ونظرياته الفلسفية لا تزال عاملًا يثير حواراً وجدلاً بين الفلاسفة حتى يومنا هذا. لقد كان إدراكه وترتبه للأفكار مدهشًا، ما أجبر الفيلسوف البريطاني الشهير برتراند راسل (Bertrand Russell (1872-1970 على الانبهار بذكائه وعبقريته عندما كان طالبًا لديه، لدرجة أنه نعته قائلًا: «ربما يكون هو (يقصد «فيتجنشتاين») النموذج الأكثر كمالًا الذي صادفته على الإطلاق للعبقرية كما يتم تصوُّرها بالشكل التقليدي؛ فعبقريته عاطفية، عميقة، مكثفة ومهيمنة.»

وتلك العبقرية صنعت من «فيتجنشتاين» شخصية غير مألوفة تعشق الفلسفة والسعي وراء منطق التعبير، وعندما لا يجد ما يقوله، يصمت دون أدنى خجل أو خوف من احتمال أن يشير له أحدهم مصرحًا بأن أفكاره نضبت. ولذلك يقول: «أنا لا أعرف إلَّا الغرض الذي من أجله أحمل ما لدي من حصيلة لغوية.»

ولفهم منطق «فيتجنشتاين» بعض الشيء، يجدر الغوص في خلفيته الاجتماعية. فلقد كان والده أحد أبرز أغنياء النمسا، وكان يولي التعليم والثقافة اهتمامًا خاصًا، لدرجة أنه كان يتردد على منزله كبار المؤلفين والموسيقيين العالمين في عصره، وعمد إلى تلقين أولاده أفضل مستوى تعليمي. ولقد رأى الوالد أن لدى ابنه لودفيج فيتجنشتاين ميولاً فلسفية. وبالرغم من ذلك، درس الهندسة وتفوَّق فيها، لكن ميوله المتقلِّبة لم تجعله في بادئ الأمر يعمل في هذا المجال، بل إنه امتهن التدريس وقيل إن أحد تلاميذه كان الزعيم النازي أدولف هتلر. ويحكي الطلَّاب أنه بالرغم من ضآلة جسده، كان شديد الهيبة وذا أسلوب متميز في التدريس عشقه الطلَّاب. لكنه لم أن استقر في تلك المهنة حتى عاد للتدريس في الجامعة، وبعدها سافر إلى بريطانيا لدراسة علم الطيران. لكنه لم يستمر في تلك الدراسة، وترك جامعته للذهاب إلى جامعة كامبريدج؛ لدراسة الفلسفة تحت إشراف الفيلسوف برتراند راسل.

كان فيتجنشتاين يسعى للحرية ويعتقد أنها قريبة من الإنسان إذا حاول التحرر من كل ما يكبِّله من أفكار ومعتقدات خاطئة، أو كما صرَّح: «سيتم سجن الإنسان في غرفة بابها غير مغلق ويفتح إلى الداخل؛ وذلك ما لم يخطر بباله أن يسحب الباب بدلاً من دفعه». فهو يُسلِّط الضوء على كيف يُمكن للعادات الراسخة وأساليب التفكير المُتأصلة أن تُعمينا عن رؤية الحلول البسيطة، حتى مع توافرها بسهولة. ويُوضِّح فكرة أن أطرنا العقلية التي تُشكِّلها اللغة والخبرة، يُمكن أن تصير عقباتٍ غير ضرورية تحول بينا وبين البدائل المتاحة الواضحة.

وعلى غرار ليو تولستوي، تنازل فيتجنشتاين عن الثروة الهائلة التي ورثها عن والده لأخواته من أجل تكريس نفسه لحياة من الزهد ينعم فيها بالسعي وراء الفلسفة والعيش بحرَّية؛ وإن كان أثَّر ذلك عليه بالسلب وجعله فريسة ضائقة مالية لما تبقى له من حياته. ولقد ترك فيتجنشتاين تراثًا فلسفيًا راقيًا لا يزال يحظى باحترام كبير في الأوساط الأدبية، وإن كانت أهم أعماله كتاب «التحقيقات الفلسفية» Philosophische Untersuchungen (1953)، الذي تم تصنيفه في استطلاع رأي أجراه أساتذة الجامعات والكليات عام 1999 بأنه أهم كتاب فلسفي في القرن العشرين، وتم نعته بأنه: «تحفة فنية فريدة في فلسفة القرن العشرين، تجتذب تخصصات وتوجهات فلسفية متنوعة». وكذلك أيضًا في الدراسة التي أعدها مركز العلوم المعرفية بجامعة مينيسوتا، احتل نفس الكتاب المرتبة 54 في قائمة أكثر الأعمال تأثيرًا في القرن العشرين في العلوم المعرفية.

قد يصيب البعض الدهشة من تلك التقييمات التي تضع كتاباً فلسفياً على رأس العلوم المعرفية، لكن نفس تلك الدهشة سرعان ما تزول عند معرفة أن الفلسفة في حد ذاتها ترسم أسس التطور البشري في جميع المجالات، بما فيها الموضة والأغاني، والأكثر من هذا العمارة والهندسة. وبعيدًا عن الخوض في تفاصيل كثيرة، فإن النظام اللغوي الذي ألقى عليه فيتجنشتاين الضوء، له من الخطورة الكبرى التي يجب لفت النظر لها؛ وموجَّه مباشرة إلى عقل الإنسان، ويستهدف المقاصد اللغوية التي منها تصدر التصرفات والتوجهات الفكرية. وتلك الدِّقة التي حلل بها فتجينشتاين المعنى تستخدم في أغراض كثيرة، سواء مدنية أو عسكرية. والأخطر من ذلك هو تدريب نظم الذكاء الاصطناعي لتماهي وعي الإنسان من كل الجوانب تقريبًا، مما يخلق روبوتًا قادرًا على التصرُّف كبشر طبيعي. وعلى التوازي، من يتم الإبقاء عليه من البشر سيُحول بكل سهولة إلى سايبورغ Cyborg، أي «بشري آلي».

أمَّا الأمر الأكثر تعقيدًا فهو استخدام هذا النموذج في الأغنيات وحتى الأفلام الكارتون الموجهة للأطفال. ولا يجب على أي فرد أن يعتقد أنه كان بمحض الصدفة الانتقال السلس للبشر من استخدام الهواتف العادية إلى تلك الذكية، والتي بدورها كانت مدخلًا سهَّل استقبال والترحيب بجميع التطبيقات والآلات الذكية التي تحيطنا من كل جانب. ولفهم ذلك، يجب مراجعة ما حدث إبَّان الثورة الصناعية الأولى والثانية وحتى الثالثة، حيثما جابه البشر مقاومة شرسة متباطئة لاستقبال نظم تقصي العنصر البشري تدريجيًا، وتسهِّل استبداله بالآلة. وحاليًا، يتم نفس الإقصاء من خلال الذكاء الاصطناعي المتسارع الخطوات، في حين أن المقاومة أصبحت حاليًا ضئيلة وشبه معدومة.

لقد استشرف فيتجنشتاين ما حدث للبشر في الوقت الحالي عندما ردد: «حينما لا تكون لدينا القدرة على التفكير، نلجأ دومًا لاقتباس أقوال الآخرين». وهذا ما يحدث حاليًا للبشر الذين تم تدريبهم على اقتباس بعضهم بعضاً أوَّلًا، وأكبر دليل هو ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من تناقل نفس الخبر ونشره من قبل الكثير، واستقباله بنفس الحماسة تقريبًا. وعمَّا قريب، سوف يتم اقتباس ما يفيض به الذكاء الاصطناعي من معلومات بشكل كامل ودون وعي، والسبب هو أن البشر قد كفُّوا عن التفكير، وأصبحوا يثقون في الأجهزة الذكية أكثر من ثقتهم في عقولهم التي خلقت ودرَّبت تلك الأجهزة، وكشفت لها عن جميع المعاني الخفية التي تبطنها.