الجَلدية “شافت القمر”: عن قرية من ريف غزة الشمالي

الجَلدية “شافت القمر”: عن قرية من ريف غزة الشمالي

هي من بين القرى الأصغر سنًّا في ريف غزة، فنكبة الجلدية إلى يومنا هذا تزيد على عمرها منذ أن استحدثها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1876–1909) في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر…

صغيرة كانت الجلدية، إلى حدٍ لم يكن فيها ما تقدّمه لمريضها غير الشاي، كما يروي الحاج محمد حسين أبو السعود (1). وحتى حلّاق شَعر رؤوسهم، انتظره الجلادنة إلى أن يأتيهم من إحدى القرى المحيطة بهم. بالكاد كان أهل الجلدية يعرفون العملة النقدية، حيث ظلّوا على تقليد المقايضة بغلالهم وماشيتهم فيما بينهم حتى عام نكبتهم، فيما كانت دروب القرية المؤدية منها إلى خارجها أقرب إلى المسارب الطينية منها إلى المسالك الترابية.

كان رفع الأذان من على مئذنة جامعهم السلطاني كفيلًا بجمعهم وفضّ كل نزاع إذا ما دبّ بينهم في الوقت نفسه (2). في الواقع، لم يكن في الجلدية ما يدلّ عليها أكثر من تلك المئذنة، التي لم تعلُ على علوها أيُّ مئذنة في كل ريف غزة، بحسب ما ظلّ يعتقده ويفتخر به الجلادنة. فمن عليها، كان يترقّب أزهريّو القرية رؤية هلال رمضان، وإذا ما تثبّتوا منه، زفّوا خبره على ظهور الخيل إلى القرى المجاورة، ليتناقل الناس نبأ “الجلدية شافت القمر…” (3). لم تكن الجلدية قرية فقيرة، بل متواضعة لله كما يقول الشيخ عبد الحميد أبو سمك.

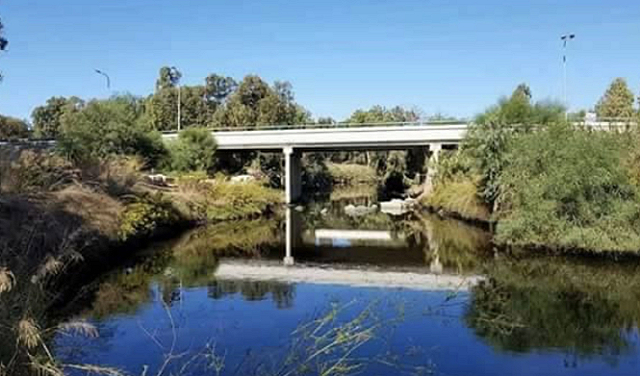

إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، على مسافة 45 كيلومترًا، كانت تُطلّ الجلدية من فوق تلٍّ يرتفع عشرات الأمتار عن موارس القرية السهلية من حولها. ولم يكن يجرؤ على نحر تلك الموارس غير وادٍ عُرف بوادي الجلدية، لأنه يحاذي القرية من جنوبها، وهو نفسه وادي صُقرير، الذي كان الشتاء يجعل من مجراه نهرًا يهدر قادمًا من جبال الخليل شرقًا باتجاه البحر غربًا، حاملًا معه الماء والأحياء معًا.

أحاطت بالجلدية من غربها قرى السوافير، وأقربها السوافير الشرقية. بينما من الشرق كانت قرية صُميل، وإلى الشمال الشرقي تلّ الصافي، في طريقٍ يؤدي إلى الخليل. أما قريتا جسير وحِتا فكانتا تحدّان الجلدية من جنوبها، ومن شمالها كانت تحيطها قرية تل الترمس، والقسطينة إلى الشمال الغربي منها. كلها قرى ظلّت تربطها بالجلدية أواصر الطين والتراب، قبل أن تُنغّص مستعمرة “تعبيا” الصهيونية عيش ذلك الامتداد الترابي العربي في موقعها شمال غرب الجلدية، ما بين هذه الأخيرة والقسطينة.

هي من بين القرى الأصغر سنًّا في ريف غزة، فنكبة الجلدية إلى يومنا هذا تزيد على عمرها منذ أن استحدثها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1876–1909) في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر. وذلك بعد أن درست الجلدية وتركها أهلها الأوائل في القرن السابع عشر، لأن المصادر تذكر الجلدية في أواخر القرن السادس عشر عامرةً بتعداد 88 نفرًا يؤدون الضرائب على غلالهم (4). غير أن الجلدية قرية كفرية (أثرية) تقوم على موقع قلعة جلاديا الصليبية، بحسب المراجع الحديثة، ومن هنا اسمها الجلدية (5). إلا أن الرواية الشفوية لدى أهالي القرية عن اسم قريتهم لا تمت، بحسبهم، بأي صلة لجلاديا القلعة. فمن الجلادنة من اعتبر اسم القرية مشتقًا من موقعها الذي كان يُعاقِب فيه العثمانيون المخالفين والخارجين على قوانين حكمهم بالحبس والجلد، فكانت الجلدية (6). فيما يردّ الشيخ عبد الحميد أبو سمك التسمية إلى جَلَدةِ وصلابة أرضها في موقعها الذي تقوم عليه بيوت القرية، “ما بتتشقق أرضيتها…” يقول أبو سمك (7)، وإن كنّا نميل إلى رأي هذا الأخير.

أنشأ السلطان عبد الحميد الثاني قرية الجلدية في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر، وبعض المراجع تُفيد بأن القرية أُعيد بناؤها قبل ذلك بنحو عقدين في السبعينيات من نفس القرن، فيما بُني جامع القرية في سنة 1890 (8). ما يجعل بعث القرية متّصلًا بتشييد جامعها، الذي لم يكن مقبّبًا، إنما كانت له مئذنة عالية ظلّت محل فخر كل الجلديين إلى ما بعد نكبة القرية عام 1948. معظم العائلات الجلدية التي نزلت القرية كانت من أصول مصرية، قدمت إلى البلاد مع حملة إبراهيم باشا (1831–1840). وربما هذا ما يفسر استحداث السلطان العثماني للقرية، ومعها قرى أخرى ما بين يافا وغزة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، بغرض توطين بعض العائلات المصرية فيها.

لم يكن إنشاء أو استحداث قرية ممكنًا بدون قرارٍ من السلطان العثماني نفسه، والذي لم يكن يَرق له أصلًا إقامة قرى جديدة، نظرًا للنفقات المترتبة على ذلك. غير أن من اعتبر إقامة قرية جديدة بمثابة بدعة يجب محاربتها، هم السكان المحليون من فلاحِي القرى المحيطة عادةً. في كتابه “دروب غير مطروقة في فلسطين”، يشير جيمس فِن – القنصل البريطاني في القدس – في واحدة من رحلاته لجنوب البلاد مطلع خمسينيات القرن التاسع عشر إلى استنفار فلاحِي قرى الخليل ضد جماعة حاولت إعادة إحياء خربة مهجورة تدعى “مانعين”، ومما يذكره: “وقد قرّ الرأي فيما بينهم على تشييد قريتهم هذه من دون أدنى اعتبار لصلاتهم العائلية بذويهم في القرى التي غادروها، وبلا اعتبار أيضًا لشيوخها وزعاماتها. وقد كان لهذه البدعة المستحدثة، بما فيها من خروج على الأعراف والتقاليد المرعية، أن جوبهت بالرفض والاستنكار من قبل القرى المتحالفة والمحيطة، التي قامت بإعلان الحرب على القرية المستحدثة…” (9).

كان إقامة قرية كفيلًا بإعلان حربٍ عليها، وقد شجّعت السلطات العثمانية على استعدائها، كما يؤكد فِن في نفس رحلته، إلا إذا كان الأمر بإرادة سلطانية، مثل حال قرية الجلدية. ومما يذكره الحاج أبو السعود، أن الجلدية ظلّت تشهد، عند بداية توطينها حتى مطلع القرن العشرين، نزاعاتٍ بين عائلاتها من أصول مصرية والعبادسة – أصلهم من قرية عبدس – من فلاحِي البلاد المحليين الذين أقاموا في الحارة الغربية من الجلدية بعد استحداثها. كان العبادسة يعيبون على المصريين بأنهم “مقطّعين موصّلين” بالتعبير العامي لفلاحِي البلاد، بينما اعتبر المصريون العبادسة “رومًا أسلموا بالسيف” (10)، وهو التعبير الذي ظلّ يستخدمه بدو فلسطين ضد فلاحِي القرى في سياق النزاعات المحلية على الأهلية في الأرض والمراعي.

استقرّت الجلدية، وغدت، بحسب ما يقول عنها الشيخ الطبّاع، من القرى “الطيبة المشمولة بالعناية السلطانية، مثل قرى: المحرقة، الكوفخة، رفح وزيتة بقضاء غزة” (11). وذلك بعد أن لوّحت شمس السهل الساحلي جنوبًا جلود الجلديين على اختلاف مشاربهم، فوق موارس سهلية امتدّت منبسطة على مساحة 4329 دونمًا من الأرض، لقرية لم يزد تعداد أهلها قبيل النكبة على 450 نفرًا.

مناقع الماء

لم تكن حارات الجلدية تُوزّع على اعتبارات جهوية (شرقية وغربية) أو عائلية خالصة، بل اختلطت أحياء القرية بمختلف أبناء عائلات الجلدية، منها: كلّوب، وأبو السعود، وخضر، والعبادسة، والغوراني، وأبو سمك، وعبيد، وبدران، والعبد ندى، وخلف، وأبو عطية، والسعدوني، ودعلوب، وأبو السبح (12). ولم تُقم في الجلدية مدرسة نظامية حديثة أسوة بباقي القرى، إنما تعلّم أولاد القرية فكّ الحرف وتهجيه حتى عام النكبة في كتّاب الجامع الواقع شرقي القرية، على يد الشيخ إسماعيل كلّوب، الذي كان بدوره إمام الجامع ومؤذنه. بعد الكتّاب، التحق أولاد الجلدية بمدرسة قرية جسير المجاورة التي كانت تدرّس حتى الصف الرابع، ومن بعدها إلى مدرسة الفالوجة حتى الصف السابع (13).

كما لم يكن للجلدية مقامٌ تقصده الناس للتبرك والتشفع، مثل باقي القرى، باستثناء قبر الشيخ محمد في الطرف الشمالي من القرية. غير أن القرية حوت مواقع أثرية قديمة، كان أهمها آبار زيت رومية، لم يستخدمها الجلادنة، لكن الشيخ أبو سمك يؤكد أنها قديمة، وكانت تُستخدم لخزن الزيت لا لماء الشرب (14).

أما مشرب الجلادنة، فكان من بئر البلد الوحيدة، أسوة بباقي قرى ريف غزة، التي كانت الآبار مصدر مائها الوحيد تقريبًا. بينما اعتمدت القرية في فلاحتها الأرض على الزراعة البعلية، حيث صنّف أهالي الجلدية أراضيهم إلى موارس وحِكر (15). الموارس هي الأراضي المحيطة بالقرية خارج بيوتها، والتي كانت تُزرع قمحًا وشعيرًا والكرسنة. بينما الحِكر تعني الحواكير والأحواض الزراعية المحيطة بالبيوت، التي زرعها الأهالي لأغراض الاكتفاء الذاتي، مثل القطان أي الفول والحمص، فضلًا عن الخضار بما تيسّر توفّره وزراعته في حينه. وقد داوم الجلادنة على زرع العدس والسمسم والذرة البيضاء في الأراضي التي كان يبرّك فيها ماء الشتاء حتى مطلع الصيف، وقد أطلق عليها الجلادنة اسم “مناقع المي” (16).

انطفاء القمر

اُحتلّت الجلدية في يومي التاسع والعاشر من تموز/يوليو 1948، ضمن عملية شنّتها قوات اللواء “جفعاتي” الصهيونية، سيطرت فيها على 16 قرية في المنطقة الممتدة ما بين شاطئ البحر وسفوح جبال الخليل. وقد شُرّد الجلادنة ما بين الخليل شرقًا عبر طريق التل أي تلّ الصافي، وغزة جنوبًا عبر طريق الفالوجة. إن أكثر ما حزّ في نفوس الجلديين، غير أراضيهم وبيوتهم، كان مئذنة جامعهم التي بقيت تُطلّ على نزوحهم ليلة تشريدهم من الجلدية، بعد أن كانت تُطلّ بهم ليلًا على القمر.

مقصيّة الجلدية من ذاكرة الريف الغزي، ومنسيّة حكاية ولادتها ثم اقتلاعها، فمن الجلادنة من جايل قريته تقريبًا، أي شهد بدايات الجلدية ونهاياتها، أُطلق على هؤلاء في القرية لقب “ختيرية تركيا”، بحسب ما يروي الشيخ عبد الحميد أبو سمك. لقد شاخت الجلدية مع شيوخها وختايرها بعد أن استودعتهم ذاكرة أيامها عن: طور سعدان أشهر مواقع القرية، لاذ فيه عشّاقها، وحكاية نعمة بنت العبد ندى، أول دم سُفح في الجلدية على أيدي مستوطني كبانية (مستعمرة) برقوسيا، في يوم من أيام حصاد القمح، وتواشيح علي الأطرش مسحّر القرية في رمضان، وبحة صوت الشيخ إسماعيل كلّوب مؤذن القرية من على مئذنتها، وتقاسيم يرغول معيط، يردّ عليه خليل صالح أبو اسبح في أعراس الجلدية، وبواريد (بنادق) ظلّ يجهل الجلادنة حامليها، دلّهم عليها لمعانها ليلًا تحت ضوء القمر قبل انطفاء هذا الأخير.

الهوامش:

(1) أبو السعود، محمد حسين، الجلدية – غزة، مقابلة شفوية، موقع فلسطين في الذاكرة: ضمن مشروع تدوين الذاكرة الشفوية للنكبة الفلسطينية، تاريخ 5-1-2005.

(2) أبو سمك، عبد الحميد أحمد، الجلدية – غزة، مقابلة شفوية، موقع فلسطين في الذاكرة: ضمن مشروع تدوين الذاكرة الشفوية للنكبة الفلسطينية، تاريخ 23-3-2008.

(3) المقابلة السابقة.

(4) الخالدي، وليد، كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 1948 وأسماء شهدائها، ترجمة: حسني زينة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط3، بيروت، 2001، ص529.

(5) سكيك، إبراهيم خليل، غزة عبر التاريخ: القرى العربية في الديار الغزية، الجلدية، ج6، ص25.

(6) أبو السعود، محمد حسين، المقابلة السابقة.

(7) أبو سمك، عبد الحميد أحمد، المقابلة السابقة.

(8) سكيك، إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص26.

(9) فِـن، جيمس، دروب غير مطروقة في فلسطين: مقتطفات من رحلات القنصل البريطاني في القدس في فسطين وشرقي الأردن (1846-1859)، ترجمة: جمال أبو غيدا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، عمان، 2023، ص238.

(10) أبو السعود، محمد حسين، المقابلة السابقة.

(11) الطبّاع، عثمان مصطفى، إتحاف الأعزة في تاريخ غزة، مكتبة اليازجي، ط1، 1999، غزة، ج2، ص439.

(12) سكيك، إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص25.

(13) أبو سمك، عبد الحميد أحمد، المقابلة السابقة.

(14) المقابلة السابقة.

(15) المقابلة السابقة.

(16) المقابلة السابقة.