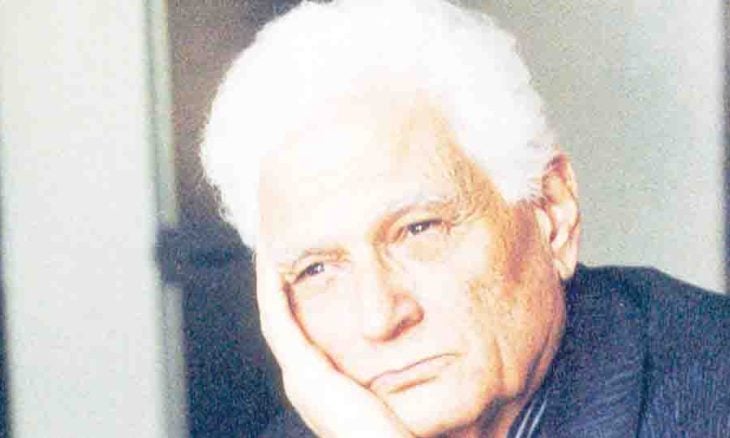

الذكرى الـ20 لرحيل الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا: تحولات التفكيك بين الأدب والسينما وأفريقيا

الذكرى الـ20 لرحيل الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا: تحولات التفكيك بين الأدب والسينما وأفريقيا

باريس ـ كتاب الفرنسي أوليفييه أسولي «جاك دريدا بعد 20 سنة»، الذي صدر مطلع هذا العام، دشن على نحو ما أشغال إحياء الذكرى العشرين لرحيل فيلسوف التفكيك الشهير (َ1930ــ2004) التي تحلّ هذا العام؛ مستكملاً العديد من الأعمال التي تناولت أفكار دريدا وتنظيراته ومصطلحاته، وسلطت المزيد من الأضواء على جوانب كانت وتظلّ محطّ بحث وتنقيب ومناقشة وتوسّع.

وقد يُفاجأ قارئ ملمّ بفلسفة دريدا على نحو عامّ ومختصر فقط، وفي هذا أو ذاك من جوانب التيار التفكيكي بصفة خاصة، أنّ بين تلك الأعمال الاستكمالية كتاب بعنوان «دريدا وأفريقيا»، صدر بالإنكليزية سنة 2020 بتحرير غرانت فاريد؛ يتناول دريدا كشخصية فلسفية أفريقية، ويقترح مباحث حول مفاهيم المكان والشتات وهوية الإرجاء والمنحى الأمومي وخصوصيات جنوب أفريقيا والجزائر والفرنكوفونية وهيدغر وما بعد الاستعمار…

أو يستغرب قارئ من الطراز ذاته، أو جهد أكثر في التعرّف على ركائز الأساس في الفلسفة التفكيكية، صدور كتاب تيموثي هولاند، بعنوان «آثار سينما جاك دريدا»؛ والذي يستعرض سلسلة تأملات تفكيكية حول السينما؛ انطلاقاً، أولاً، من مقابلة أجرتها مع دريدا مجلة «دفاتر السينما» الفرنسية المختصة بالنقد السينمائي، وكان عنوانها «السينما وأشباحها». صحيح أنه نسي معظم عناوين الأفلام التي شاهدها، خلال طفولته الجزائرية، إلا أنه ظلّ متعلقاً بالسينما كـ»ولع أخاذ»، واظب على اجتذابه ساعات وساعات حتى مع أصناف سينمائية هابطة.

تنظيرات تشعل الحرائق

ومن المعروف أنّ دريدا، ومنذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم، بات الفيلسوف الأشهر على نطاق العالم بأسره، وليس في فرنسا أو أوروبا أو الولايات المتحدة أو اليابان فقط؛ ولكنه كان، من جانب آخر وثيق الصلة، الأكثر اشكالية وصعوبة وسوء فهم في آن معاً. وظلت أعماله وتنظيراته ومحاضراته تشعل الحرائق في مختلف مدارس الفلسفة الفرنسية والقارّية خلال عقود بعد الحرب العالمية الثانية (تيارات البنيوية بصفة خاصة، وإعادة قراءة الماركسية على يد أمثال لوي ألتوسير، أو إعادة قراءة سيغموند فرويد والتحليل النفسي عند جاك لاكان…)؛ بل حدث مراراً أنّ اللهيب امتدّ أيضاً إلى مجمل التراث الفلسفي الغربي الميتافيزيقي، وكان ذاك أمراً لا رادّ له.

وفي الأساس اقتحم دريدا الحياة الفكرية الفرنسية بثلاثة كتب، صدرت دفعة واحدة في العام 1967: «عن الكتابية» أو الغراماتولوجي De la Grammatologie لأنه ما من مقابل عربي يحظي باجماع كافٍ حول ترجمة مفردة العنوان؛ و«الكتابة والاختلاف»، و«الكلام والظواهر». ومنذ ذلك العام واصل تطوير أفكار تلك الأعمال الأولى، التي نهضت أساساً على نقد راديكالي تقويضي للافتراضات الميتافيزيقية، ومحاولات تأسيس المعرفة على قواعد وضعية منهجية.

والعمود الفقري في منهجيته اتخذ منحى نقد النظريات الغربية حول اللغة والاستخدام اللغوي، واعتبارها قائمة على مركزية كلامية Logocentric (أي أنها قائمة على الحضور الميتافيزيقي)، لأنها أساساً قائمة على مركزية صوتية Phonocentric (أي أنها نظام يعطي الأولوية والأفضلية للصوت على الكتابة في تحليل مجمل الخطاب اللغوي). وهكذا تسلل مصطلح الحضور إلى ترسانة التفكيك المبكرة، وأخذ يعني المدلول المتسامي الذي انقلب إلى قاعدة مطلقة خارج حركة اللغة نفسها، وبات قادراً على مركزة النظام اللغوي وتثبيت معني محدد لعبارة منطوقة أو مكتوبة داخل ذلك النظام. الخطوة التالية كانت البرهنة على أن جميع المحاولات الفلسفية لتبيان تلك القاعدة المطلقة في الحضور تظل محاولات واهمة، خصوصاً ما كان منها يتعلق بافتراضات المركزية الصوتية بصفة خاصة. ولقد ذكر دريدا أن مغزى الكلمات التي ينطق بها المتكلم هو المغزى الوحيد الذي يصبح حاضراً وتاماً في وعيه، وعلى الفور. وكان بين أبرز اجراءات دريدا في كشف (وبالتالي: تفكيك) ذلك الحضور الافتراضي لمعنى محدد سلفاً، هو قلب الهَرَمية التقليدية التي تقول بأسبقية الكلام على الكتابة (ومن هنا الأهمية الفائقة لكراسة دريدا الشهيرة «صيدلية أفلاطون»، التي ترجمها الشاعر العراقي كاظم جهاد). الاجراء التالي هو استبدال هذه الهرمية المقلوبة عن طريق ادخال كتابة بَدْئية – écriture Archi ليست سوى تكوين مُختلق لكنه مع ذلك يمكن أن يدل على الكلام والكتابة في آن.

غير أن واحدة من أهم مساجلاته التشكيكية مستمدة في الواقع من أبحاث اللساني السويسري فردينان دو سوسور، وهي تلك القائلة بأن العناصر الكلامية والكتابية (أو «الدالّ» في العبارة التقنية) والمعاني (أو «المدلول») داخل شبكات لغة ما؛ إنما تدين بهويتها ليس إلى سماتها الوضعية أو الموضوعية، بل إلى اختلافها عن سواها من أصوات كلامية، وعلامات كتابية، أو تصريحات مفهومية. واستنتج دريدا أنّ السمات المميزة للدال والمدلول ــ وهي التي تدخل على الدوام في شبكة من الاختلافات ــ ليست حاضرة أبداً، كما أنها في الآن ذاته ليست غائبة أيضاً. نتيجة كهذه قادته إلى نحت مفردة Différance أو «الاخـ(تـ)ـلاف» حسب اجتهاد كاظم جهاد، الذي سبق له أن ترجم أيضاً مختارات من دريدا صدرت بعنوان «الكتابة والاختلاف»، والتي تعني «الاختلاف» و«الإخلاف» في آن معاً. وفي رأي دريدا أن المعنى يولد عن طريق دخوله في حال اختلاف مع عدد لا حصر له من المعاني الأخرى البديلة، وأن مغزاه بالتالي يخضع لعمليات إرجاء واختلاف وانتثار Dissémination.

فإذا تخيل المرء تطبيق دريدا لهذه المبادئ على قراءات نقدية معمقة للتراث الفلسفي الغربي بأسره، فانّ من السهل تخيّل مدى التفكيك الذي مارسه الرجل على عشرات النصوص الكبري التي لاح (وما يزال يلوح عند الكثيرين) أنها معصومة عن قوانين ذلك اللعب الخفي الخبيث بين الدال والمدلول، بين الاختلاف والاخلاف. و«صيدلية أفلاطون»، مثلاً، نموذج أساسي ومبكر على قراءة دريدا لمحاورة «الفيدروس» لأفلاطون، وللنقد السقراطي العريق، وكيف أنّ أفلاطون استخدم الحيلة البارعة المتمثلة في الزعم بأنه لا يقوم بما هو أكثر من اعادة تسجيل كلام أستاذه وأبيه الفلسفي سقراط. والحال أنّ أفلاطون كان يقوم بإحياء سقراط حين يعيد كتابة أقواله، وكان أيضاً يقتل سقراط حين يخرق قانون الأخير في تحريم الكتابة. وهكذا فان صيدلية أفلاطون تأسست على مبدأ الكتابة بوصفها السمّ الذي يقتل ويعالج في آن.

فما التفكيك، في نهاية المطاف؟

إنه، باختصار شديد وشبه مدرسي، تفجير عنيف لمزاعم المدرسة البنيوية في ادعاء الإجابة على جميع الأسئلة الفكرية والفلسفية التي كانت تشغل العصر. وبدلاً من تشييد البنى في البنيوية، شرع دريدا في تقويض تلك البنى، وكلّ بنى سواها في النصّ وفي اللغة. كان البنيويون سعداء بالتوصل إلى سلسلة هياكل داخلية هي التي تحدد طبيعة الأشياء والظواهر، حتى جاء الرجل ليقلب الأمور رأساً على عقب، ولكي يبرهن أن البنى محض تكوينات ميتافيزيقية. وهو دمّر، دونما مبالغة، الفكرة البنيوية المدللة القائلة بأن العلامة ثابتة على يد الذات المتكلمة، مشيراً إلى سلسلة لا نهاية لها من الاختلافات والإرجاءات في معاني اللغة.

تفكيك الثنائيات

وجبهة النقد الأدبي

والتفكيك، أيضاً، سعى إلى زعزعة أسطورة المعنى الثابت، وإضاءة تطرف اللغة، واللعب اللانهائي داخل حركة المعنى، الكفيل بنسف كل النصوص والأنظمة الموحدة. وهو أيضاً زعزع استقرار الثنائيات الكونية الشهيرة: كلام/كتابة، حضور/غياب، حياة/موت، هوية/اختلاف، امتلاء/خواء، معنى/لامعنى، عقلاني/عاطفي… ذلك لأنّ تلك الثنائيات انقلبت إلى أدوات جبارة لإيضاح (أو، حسب التفكيك، الزعم بإيضاح) البنية الجوهرية للفكر الانساني، وللثقافة، واللغة.

وفي نص شهير بعنوان «رسالة إلى صديق ياباني»، يعود إلى سنة 1983، اعتبر دريدا أن «مشكلة مصطلح التفكيك لا تكمن في صعوبته أو إشكاليات ترجمته إلى لغات أخري فحسب، بل أساساً في أنّ جميع اشتقاقاته ومفرداته ومتعلقاته اللغوية والفلسفية قابلة بدورها للتفكيك، أو هي فُككت لتوها»! ويتابع دريدا، في عبارة تضيف المزيد من الغموض بدل اجلاء بعضه: «ما الذي ليس تفكيكياً؟ كل شيء، بالطبع! ما التفكيك؟ لا شيء بالطبع! ولا أعتقد، لهذه الأسباب، أن الكلمة جيدة Un bon mot. انها بالتأكيد ليست حسنة Beau. ولا ريب البتة في أنّ لها فائدة في موقف شديد التحديد. ولكي نعرف ما الذي تم إقحامه عليها في سلسلة إبدالات ممكنة، وذلك رغم نقائصها الجوهرية، فإن ذلك الموقف شديد التحديد يحتاج إلى تحليل وتفكيك. وهذه مهمة صعبة ولا أنوي القيام بها هنا»!

وأما في ميدان النقد الأدبي، فليس ثمة وضوح (دعْ جانباً إمكانية الاتفاق) حول طرائق القراءة التفكيكية، وأواليات تحليل النص الأدبي في سياق تفكيكه، وهذا رغم انتشار التفكيك في أربع رياح الأرض، خصوصاً في الولايات المتحدة ولدى نقاد فاعلين من أمثال بول دي مان وجيوفري هارتمان وهارولد بلوم وجوناثان كللر وستانلي فيش وغاياتري شاكرافورتي سبيفاك وبرباره جونسون وج. هيلليس ميللر. وهذا الأخير يشرح منهجيته التفكيكية في نقد النصوص الأدبية، كما يلي:

«التفكيك كطراز في التأويل يعمل عن طريق الدخول الحَذِر والمحترس إلى كل متاهة نصية… والناقد التفكيكي يسعى، عن طريق سيرورة إعادة الاقتفاء هذه، إلى العثور في باطن النظام الخاضع للدراسة على العنصر المجافي للمنطق، وعلى خيط في النص المعني كفيل بحل كل الخيوط، أو على الحجر الرخو الذي سيقوض البناء بأسره. والأحرى القول إن التفكيك يعدم الأساس الذي ينهض عليه البناء، عن طريق تبيان أنّ النص قوّض البناء لتوّه، عن دراية أو عن جهل. التفكيك ليس فكّ تركيب البنية في نص ما، بل هو الكشف على أنها نفسها فكت تركيب بنفسها».

وهنالك نقاد لا ينكرون عنصر الجدّة في التفكيك، لكنهم يحاولون البرهنة على أن القوى التي تفجرت في ميدان التفكيك ليست جديدة على الإطلاق، ولعلها ماثلة بهذا القدر أو ذاك في مجمل تاريخ النقد الأدبي. جديدة وليست جديدة في آن، ومستقرة وإشكالية، وغامضة بقدر ما هي رائجة منتشرة! هذه النقائض ليست ثنائيات جديدة في وجه التفكيك، غير أنه ليس من الإجحاف القول إن الذكرى الـ20 لرحيل دريدا لا تؤكد امتلاك التفكيكيين سلطة إضافية في غياب المؤسس، حتى إذا تكاثرت المؤلفات وتنوعت ميادين البحث.

«القدس العربي»: