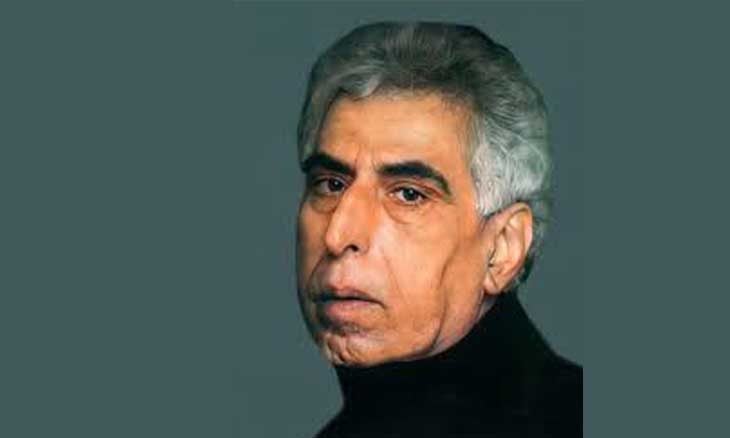

سعدي يوسف كما عرفته

هاشم شفيق

ارتبطت بالشاعر العراقي الراحل سعدي يوسف بعلاقة ترقى إلى خمسين عاماً خلت، علاقة وثقى، متينة وشعرية بامتياز، حين تعرّفت عليه في مطلع السبعينيّات من القرن الماضي، كنت غضّ الإهاب شعرياً، فكنت أرى فيه كل مراحل الشعر العربي، وتحولاته الكبرى، فهو كان المختصر الأبرز لكل ما مرّ من شعر عربي حديث وقديم، وفيه أيضاً كل المسارات الجديدة التي طرأت على الشعر العالمي، فسعدي يوسف كان يجمع شعر العرب وشعرية العالم في شخصه المتواضع والأنيس، فهو مطلع لا يبارى على كل ما طرأ من جديد في عالم القصيدة، اليوم، فقد كان مراقباً ومتابعاً وراصداً لكل ما يحدث في عالم الشعرية الحديثة، عراقياً وعربياً وعالمياً، وكانت له خبرة في تتبع الأحدث والأجد والأهم في عالم قصيدة النثر وأنسقتها وتياراتها المتباينة والمختلفة، وله آراء جلّى فيها وفي شعرائها، وأبرز روّادها هم أصدقاؤه. لقد أثّر سعدي يوسف بالكثيرين، ومن ضمنهم شعراء قصيدة النثر، أثّر ببعض الجيل الستيني العراقي والعربي، وببعض شعراء السبعينيات العراقيين والعرب، وكانت طريقته الشعرية هي مثار ترحاب وتقبل دائمين في الوسط الشعري العربي، هذا الوسط الذي أثقلته قبل مجيئه الأسطورة بكل صورها وتجلياتها ومحطاتها التاريخية، وكذلك البعد الصوفي الذي ظهر في تجارب العديد من الشعراء العرب، الرواد والجدد منهم، هذا البعد الذي أرهق الحركة الشعرية العربية وأوهنها، لكثرة الشعراء المستهلكين لمثل هذه الرؤى والتصوّرات والمفاهيم الثيوقراطية.

في ظل هذه الأجواء راحت تجربة سعدي تتهيأ ببطء، ودون عجلة من أمرها، وهي ماكثة في الجزائر، تجرّب وتنسّق وتخلق وتبتكر، بعيداً عن جو التنافس والشحناء والمطاولة، في كل من بغداد وبيروت ودمشق والقاهرة. تجربة هادئة، رصينة وجديدة، خالية من التشاوف والادعاء والمكابرة، التي كات تسود مناخ الشعر العربي.

من هنا كان ظهور شعر مختلف لشاعر مختلف، مصدر إلهام للشعراء الشباب حينذاك، في كل المعمورة العربية. في الوقت ذاته كان سعدي يوسف منهمكاً في سياق تطور دائم لمساره الشعري، حيث مرّ بتقلبات وثورات شخصية شعرية داخل حدود عالمه الشعري، هذا العالم الذي أخذ يتسع ليكون مترامي الأطراف، والمساحات، ليطاول في المآل أزمنة شعرية وأجيالاً متعددة.

النقد العربي يعرف من هو سعدي يوسف، وشعراء العربية يعرفون ما هي إضافة سعدي يوسف الشعرية، وهي إضافة ملهمة وخالقة ومبتكِرة، وهي أيضاً تشكل التطور الشعري الأبعد والأجد والأحدث من تجربتَي السياب والبياتي، وهو فضلاً عن ذلك كان العون الشعري الأبرز والأهم والأقرب للشعراء الأحدث سناً، ويمكن عدّه وفق قياس المجايلة ضمن جيل الخمسينيّات، الذي ضم شعراء من أمثال رشدي العامل ومحمد سعيد الصكار ويوسف الصائغ.

لنعد إلى حياة سعدي يوسف، من أجل أن نوضح ملابسات يومياته الجديدة، تلك التي بدأت تبرز لديه، وأعني هنا مشكلاته الحياتية، وما ندّ عنها من مشاكسة وشتيمة وامتعاض من الصوت الآخر. في بدء علاقتي بسعدي يوسف، كنت أعجب لدماثة خلقه ولخفره الريفي البائن، ولهدوئه وشفافية حديثه بصوته ذي النبرة الوطيئة، المستكينة، وهي في الحقيقة كانت حينذاك صفاتٍ تعد مثالية، وطهرانية، حديث لائق، ذكر طيب للآخر، تواضع جمّ بين الجميع، تنازل عن المكانة الشخصية والريادة الشعرية والسعة الثقافية، من أجل أن تتساوى وتتماهى وتتداخل حيثياتها مع ما يصبو إليه الشاعر الشاب، وهذا فعلاً ما حدث معي من قبله، من أخوة وصداقة وصحبة، محت دور الأستاذ والمعلم والرائد الأكبر، فكان خير الشاعر وخير الصديق وخير الجار وخير الصاحب، وهذا ما لمسته منه في بغداد، حيث كنت جاره في منطقة «بغداد الجديدة»، بيننا خطوات، نحن كنا نعيش في محلة «تل محمد»، وهي منطقة شعبية، خليط من كل الأقوام والمذاهب والأديان، وهو كان يعيش في مركز المنطقة في بيت مستأجر، كنت أزوره في بيته هذا، فكان رجلاً كريماً ومضيافاً، وكذلك هو الأمر في بيروت ودمشق، حيث سكن في بيوت مستأجرة هناك، وفي قبرص كانت بيننا وبين بيته مسافة خمس دقائق، كنت غالباً أسهر عنده نتعاطى الشعر والأحاديث والذكريات. حتى تلك الأيام والسنوات بقي سعدي محافظاً على سلوكه الملكي، ترفع عن الصغائر، حب العراق الدائم والمرضي، وموقفه كان هو موقف الضد والمعارض والمدافع عن الديمقراطيات والحريات والثورات، رفيق الفلسطينيين غير المساوم على حقوقهم المشروعة والدولية، وهي من أساسياته ومن مستلزمات حياته وثقافته الإنسانية، وظل على هذا المستوى من الرقي والثقافة الجامعة والمتقدمة والمتبحّرة في الترجمة والتأليف والنشر، فقد ترجم وبجهد شاق ولافت ومكين، حين كانت أيام الورق والقلم ليس إلا، وليس الكومبيوتر وما شابه من التقنيات الحديثة والرقمية، فترجم العيون من الروايات الناجحة والأشعار الرائعة لشعراء أوروبيين كبار، وكانت ترجماته مقروءة، وبتساوق تام مع مقروئية شعره الرائع، اللافت للأبصار والرؤى والخيالات. ومن يقرأ كل أشعار سعدي بكل مجلداته الثمانية، سيجد كل العراق في شعره، وجزءاً من العالم العربي مسطوراً في صفحاته الذهبية.

حين جاء الشاعر سعدي يوسف إلى لندن العاصمة البريطانية في نهاية التسعينيات من القرن المنصرم، لغرض الإقامة الدائمة كلاجئ مثل بقية اللاجئين العراقيين، أوتوماتيكياً تجددت علاقتي به على نحو نمطي وعادي، وجرت كما كانت تجري في السابق، إلى أن سقط النظام السابق، هنا راح سعدي يتغير بالتدريج، بسبب ما حصل من تحوّلات جيو ـ سياسية على أرض العراق بعد سقوط النظام السابق ومجيء الاحتلال. أضف إلى ذلك نكسة سعدي يوسف الإنسانية، التي تمثّلت بفقدان ولده الوحيد، وهو شاب في مقتبل العمر، ليغيب فجأة بعيداً عنه وفي أرض غريبة هي الفلبين، ينضاف لهذا المصاب تفكك أسرته،، ثم تفاقم وحدته وعزلته وتقدّم شيخوخته، وهو يعيش مع صويحباته، مرة مع فلانة فتهجره بسبب حلول فلانة أخرى، وهكذا دواليك إلى أن وافته المنية في منطقة تقع في ضواحي لندن العاصمة. أعود إلى مشاكسات سعدي، التي بدأها بقصائد تشتم العراقيين المقيمين في لندن، ثم تطوّرت لتكون قاسية وحادة تجاه أصدقائه البعيدين، ثم تحوّلت إلى أصدقائه القريبين، وأنا واحد منهم.

المهم من هذا الكلام، هو العودة لقراءة سعدي يوسف مجدداً، وكشف عمق ما كان يكنزه للعراق من حنان كبير ودامع، ومن تدوين أليم عن أوجاع العراق، شعرياً وفنياً وتخييلياً وبطريقة لا تضاهى، فهو من كبار الشعراء العرب، شاعر لا يتكرر، ملهم ومبدع ومبتكر، ولذلك علينا أن نحتفي به، أن نقيم له الأماسي والندوات ونكرّمه، ونصنع له نصباً في بلدته «أبي الخصيب»، وعلى «مهرجان المربد» الشعري أن يحيي ذكراه باسمه في دوراته المقبلة، فهو خير من نادى باسم العراق منطلقاً من مدينته الجنوبية البصرة الفيحاء.