سرد الذات عبر سيرة الآخرين: غسان زقطان وبعث ذاكرة الأمل

عبداللطيف الوراري

مضاعفة الصوت

يمثل غسان زقطان، ضمن آخرين، أفق الشعر الفلسطيني الجديد، الذي يواصل، ضمن جماليات ورؤى وحساسيات متنوعة، مشروع حماية العمق الجمالي والإنساني لهذا الشعر، فيما هو يقطع مع مادية البلاغة السائدة ونبرتها السياسية والخطابية الواضحة التي ارتبطت به زمنا، بقدر ما هو يبحث المعنى الآخر للمقاومة التي تحرر بفعل المخيلة روح الفلسطيني وتسترجع إنسانيته عبر تجذير هويةٍ لا تنقطع عن التجدد.

ينتمي الشاعر الذي وُلد عام 1954 في بيت جالا، إلى جيل الثمانينيات من خلال ديوانه الأول: «صباح مبكر» (1981)، الذي عبر عن القضية وإلحاح مفرداتها الرمزية خلال المرحلة الزمنية التي عاشها وانشغل بتأسيس رؤيتها الخاصة للعالم، ثم وجد امتدادا له في أصوات التسعينيات وما بعد أوسلو، حيث تخفف الموضوع الفلسطيني من خطابه التبشيري المبالغ فيه، ومن دعاواه وجمالياته المكرورة، وصار جزءا من صميم التجربة الشخصية وصوتها الفردي، الذي امتحن حقيقة وجوده المفارق «خارج المكان»، ومن مرجعيات الكتابة الجديدة التي أخذت، بتأثير من قصيدة النثر و»إبستيمي» المرحلة، تنزع إلى إلقاء الضوء على ما هو حميمي وشخصي، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، ومشاهدات اليومي والعادي وغير المألوف، لكن لم يقطع بما هو جمعي، بل أعاد أَسْلَبته وتخييله كِتابيا.

في قصيدته ذات السمت الغنائي الخفيض والبسيط، التي كانت تتطور عبر مجاميعه الشعرية: «بطولة الأشياء» (1988)، و»ليس من أجلي» (1992)، و»سيرة الفحم» (2003)، و»لا شامة تدل أمي عليّ» (2014)، «مشاة ينادون إخوتهم» (2015)، و»تحدثْ أيها الغريب تحدث» (2019)، عمل الشاعر على تجسيد تجربة الذات وصوتها الشخصي ضمن مجهوده الجمالي لاسترداد المكان وإعادة بنائه وتأويله، بقدر استرداد حقوق الإنسان وأشكال عذاباته وحضوره الرمزي فيه.

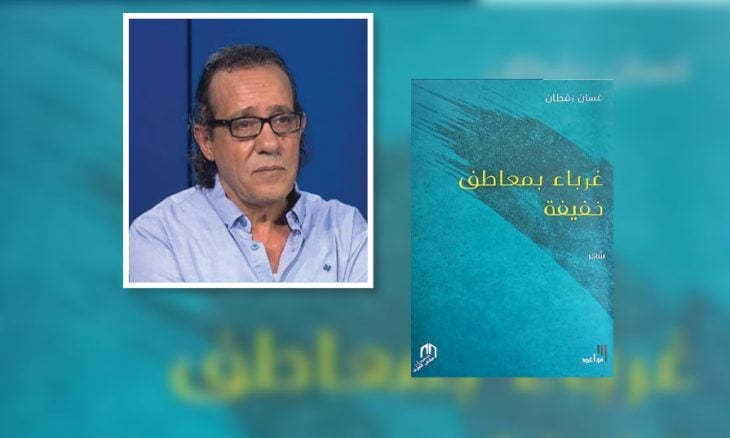

في «غرباء بمعاطف خفيفة» (الرباط 2021)، يواصل تثمين هذا المجهود الجمالي داخل التوتر بين ما هو فردي وجمعي، الذي يُضاعِف صوت الذات التي تكتب سيرتها عبر تأويل سيرة الآخرين والقدرة على استحضار أصواتهم وأسمائهم وأغراضهم وأحلامهم التي انقطعت في الزمن، وتحويلها إلى شأن شخصي وذاكرة مفعمة بروح الحياة وقوة المكان المتداعي. فهذه الذات لم يعد لها «هوس» بالتاريخ ومسرح حشوده المصطخبة، أو يمكن أن تدعي «بطولة» أو «خطاب نبوئيا» في ما تقوله، بل هي ذاتٌ غنائيةٌ تتحرك داخل تاريخ تلفظها الخاص، الذي يعبر عن هشاشة شرطه الأرضي بما فيه من شجون وتباريح وآلام وانكسارات، وتتواصل وظيفيا، مع الجماعة التي تمثلها وتعكس شكل إقامتها التراجيدية في المكان وفي العالم؛ «حيث لا يتنبأ أحد، حيث لا تصل الصيحة»، وحيث ينتفض تاريخ أعمى من أنقاض الكلمات للبحث عنها: «في غرفته في «كوبر»/ وكلما حاول أن يلتقط بعينيه خط الساحل/ كانت تصله صيحة «آخيل» قادمة من الضحى الحار لمصرع «هيكتور»/ الصيحة التي احتفظ بها من أجله «قسطنطين كفافيس»/ في قصيدة قصيرة، غير مبررة،/ وعزلها عن أصوات الجنود، وقرقعة العربات، وطرق الحديد، وصياح البحر/ وتنهد خشب السفن/ كما لو أنه، كفافيس، صبر ذلك الضحى بعرباته وقتلاه وحرائقه ونبوءاته/ وأطلق الصيحة وحدها مثل حربة مبصرة تطير على مستوى القلب، وهي تبحث عنه».

من هنا، يشكل الجسر الذي تُقيمه الذاتُ داخل كتابتها حافزا على بعث سرديات الغياب والفقد، الذي انقطع للتو ولم يكتمل بعد، أو صدى لرؤية ما لم ينقطع أصلا في عبوره التاريخ والذاكرة واللغة والمكان، وما زال يناديها تحت الأنقاض والخرائب، أو بين الظلال، أو من الأحراش وفي المنحدرات وطريق البحيرات: «يمضون بين الظلال بلا همةٍ للوصول ولا رغبة للبقاء،/ فنلقي لهم خبزنا كي يرونا/ وكنا نراهم وهم يجلسون فرادى على عتبات وعند الينابيع بيضا من الموت/ أو يصعدون، يميلون في مشيهم تحت عبء التذكر».

سيرة الآخرين

لا تتكلم الذات عن نفسها وسيرتها إلا عبر الآخرين، الذين لم يكن لهم لسان، ويكون الزمن الحاضر بالنسبة إليها حجة، وشهادة، وحافزا على التذكر، وأثرا يضيء سلالة الغياب. ويظهر من ملفوظ الخطاب الذي يصدر عن «الأنا الغنائي» إنه مُعبأ بأصوات هؤلاء الغائبين، ولهذا تتعدى «الأنا» كونها ذاتية، أو أنها تعني تجربة مرّ بها المتكلم نفسه؛ بل هي ترتقي إلى مقام الذات غير الشخصية التي تغتني بملامح وسمات متنوعة لتجارب ذوات أخرى، على نحو يثري هُويتها ويجعلها دائمة الحضور. كما أنها تتعدى كونها تعبيرا عن واقع معطى، أو وصفا لأشياء مقررة في المكان وفي الطبيعة، بقدر ما تعيد «تدوير» هذا الواقع وتحوير معطياته وأشيائه، بوسائط فنية تكسوها بعدا جسديا، وتوسع ما تحيل عليه وتفتحه على إمكاناتٍ لتأويلها بدل أن تغلقه بدعوى الاكتمال، ومن ثمة تُشوش مرجعها الواقعي ومرجع السيرة الذي ترتبط به: «ليس المقصود استبدالها تماما/ إضافة أشياء، ربما،/ تحريك مقاعد أو ستارة./ مضاعفة الصوت/ أو تدوير المخيلة قليلا/ أشياء من هذا القبيل/ كأن تبدو أكثر نقصانا».

فالأنا الغنائي لا يتطابق مع أنا الشاعر، أو مع ما يفترضه من فائض سيكولوجي لا نفاذ منه، لأنه يستوعب غنى تجارب متعددة خارجَهُ، ويكثف تواريخ وأزمنة وحكايات من الصعب الزعم بأنها تحيل على الشاعر نفسه. فالشاعر يسرد قصص الآخرين ويخترع أشكال حضورهم التراجيدي داخل الخطاب؛ ولهذا يمكن القول إن المونولوغ الذي يصدر عنه من جُماع تلك القصص، هو مونولوغ درامي أكثر من كونه مونولوغا غنائيا بحتا، وإنه يبتهر من سير الآخرين المُعاد تخييلها ما يُشكل لدى الذات المتكلمة في حاضر الكتابة حافزا على التذكر، والحركة، والإصغاء، والصعود، والانفعال بروائح المكان وأسباب الحياة الجارية، أو على تحويل دراما المعاناة والعذاب إلى استبصار وفعل مقاومة ترتبط بمصير وجودي لشعب نازف وأمة ضائعة، وإلى ذاكرة أمل يرتجف وسط نهر الكلمات الذي يمتد، بما يُشبه ميثاق عبور، من الأب إلى ابنته: «اصعدي يا ابنتي أكمة السرو/ عدي لنا ما رأيت/ اذكري أهلك الطيبين، إذا ما صعدت، وأغنية البئر/ عدي لنا ما ترين فإنا هنا لا نرى».

يستعير الشاعر عبر رهان الغيرية أقنعةَ الغريب، والغائب، وغير المألوف، والمفارق والعابر للتاريخ. من قناع إلى آخر، يتعدد حضور الذات في خطابها ومنظور تبئيرها للمعنى: «وراء القناع أكون القناع/ أرى ما يراه القناع/ وأسمع صوت القناع». وهكذا يصير بوسعه أن يحفظ ذكريات «إخوته الميتين»، ويحفظ أسماءهم أحلامهم وأغراضهم «قطعة قطعة»، وينقذ «روايتهم» من النسيان والابتذال وكثرة الاستعمال، ويحدس وجوده بينهم في «دروب البحيرات» وبين الظلال، ويسمع وقع خطاهم في الليل، ويريد استرجاع رسائلهم من «حقائب السعاة الميتين»، ويتلقى أصواتهم القديمة وأحاديثهم المعذبة في شكل رجع يتحول إلى أغنية تسري في أنساغ الأرض وتُخيم على المكان بكائناته ودلالاته الطبيعية والرمزية. ومن خلال هذا الرهان، يضاعف الشاعر صوته وهو يحاور النهر في عبوره الملحمي الكثيف إلى الشمال، ويحاور أمه وابنته، ويحاور الجغرافيا المعلقة في دراما الأيام من غرفته في «كوبر» شمال رام الله، ويحاور محمود درويش، وأمجد ناصر، وقسطنطين كفافيس، والفتى الكردي، وأرملة القناص، والمرأة الغريبة في المقهى، وسارة اليهودية، وبائع الغيب، والعدو الذي يقتل «بحكم العادة». وتعكس هذه المحاورات بوصفها مرايا متقابلة تعكس خبرة الذات وحكمة الخسارات التي تُحولها إلى حدوس واستبصارات وصبوات أليفة، وإلى مفارقات ساخرة من البرابرة الجدد واحتلالهم الغاشم لأرض فلسطين، بقدر ما تمثل ذرائعَ نصية لحفظ الذاكرة وحق سرد شقوقها البعيدة في الأرض، دون كلل ودون شكوى أو تأس أو حقد: «لا شيء ينبغي وأتبع حدسي أمشي، كما ترين، في بَريتي على هدي قلبي/ وأروي للتائه والمريض ومن لم يشهد الأمر/ فأجعله كمن يرى».

حجة الإيقاع

تتحرك السيرة إذن، في بعديها الذاتي والجمعي، ومن خلالها ينثر الشاعر مراجعها البيوغرافية الدالة في شكل مشهديات وقصص وحكايات أليغورية وهمهمات غنائية، بعضها يحيل على سيرة الذات عبر صور ومتواليات مبتورة من طفولة الشاعر البعيدة، وما عاشه تحت الاحتلال، التي يعيد تأويلها «كأنه يعيد سيرة قديمة له»، ومن نسيج علاقاته الحميمة بمحيطه العائلي والمكاني، وتطوافه بين المنافي وتواريخ المنفيين التي يستلهم من حواشيها أغنية الأمل بقلبه المعشب: «أكتب أشياءَ لا يُحبها أصدقائي/ حواشيَ لا ينتبهُ إليها جيراني الذين تسرقهم الحياةُ كل يوم/ نصوصا مُتكتمة لا يلتفت إليها زملائي في المقهى/ قصائدَ لا يُحبها أحد/ مشغولة بالغياب والافتقاد»، بل إنه يمكن اعتبار نص «دليل التائه ولياليه السبع» السيرةَ التخييليةَ لأنا الشاعر، الذي انتهى به المطاف «وحيدا في الطريق إلى إيثاكا». وبعضها الآخر يحيل على سيرة الغير في تعدده وغنى تلفظاته الإيحائية التي تُخفف من غلواء الصوتي الغنائي، وتفتحه على اللاشخصي بما يعنيه من محو وإعادة بناء وتكثيف، لكن دون أن يعني أن نصوص السيرة مجتزأة ومفصولة عن بعض البعض، بل هي تتواشج في ما بينها داخل صلتها القدرية بالمكان، والمصير ومأساة الوطن النازف. ولهذا، ثمة حضور لافت للسرد حيث يتم استثمار المعيش واليومي، وتدوير مواده ومعطياته الحسية ضمن ما تُمليه مُخيلة الأنا الغنائي عبر إيقاع ذاتيته؛ الإيقاع المنتظم، والمادي، واللامرئي، والمرتجف، والحافز الذي يلتقط أصداء الذات وروائحها القديمة في المكان وعبره، بقدر ما يُنظم معناها في الخطاب: «مثل قافيةٍ تتكرر/ مثل مزراب يُنقط في العتمة، حينَ كل شيءٍ يكمن في الإيقاع الذي يبعثه المزرابُ من عتمته/ أنتَ المُصغي بدأبٍ للإيقاع تلمسُ في إصغائك الطائرَ والغيمة، القرميدَ والريح، الحصى والحفرة، فطنةَ النهر وهواجسَ المجرى».

وفي هذا التأويل، يصير الإيقاع بمثابة ناظم السيرة ومبدئها الحواري الذي يصوغ وجود تفكير الذات وشكل حركتها في العالم، منذ أن وعت بجريانه في المكان والأشياء والعالم، وبالتالي يكون الإيقاع «حجة الأشياء العظيمة»؛ وإلا كيف يستقيم وعي الذات بمعزل عن القيمة التي تأخذها في العمل، وعن الأثر الذي يتبادلانه معا داخل تماس الصوت والجسد، الحضور والغياب؟

كاتب مغربي