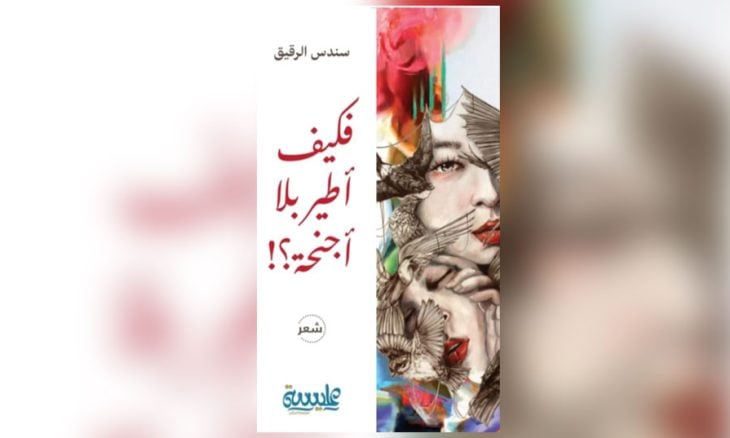

فكيف أطير با أجنحة: تأملات في الشعر كفضاء للحرية والخيال

منصف الوهايبي

إن حلم الإنسان بالطيران قديم جدا. وربما تجسده أسطورة إيكاروس أو ابن فرناس. وربما لا مسوغ لذلك سوى التحرر من رق المكان والزمان، وتحديدا الأرض؛ والطائر رمز للحرية في الشعر عامة عندنا وعند الآخرين كما في شعر رنسار، أو عند بودلير، لكن في رمزية غريبة، حيث يحل الانفعال محل الفهم، في قصيدته الشهيرة «القُطرس/ البُطرسي» وهي قصة أو صورة رمزية. ولعل من دلالاتها أن من يطمح ببصره بعيدا جدا فإن مصيره مثل إيكاروس! فالشاعر في المنظور البودليري، شبيه بأمير الغيوم، يغشى النوء ويستخف برماة السهام، وهو المنفي في الأرض وسْط الغوغاء الذين يطاردونه بصياح الهزء والسخرية، منشدّ إلى الأرض، حتى إن امتلك جناحين جبارين، بيْد أنهما مهيضان؛ فهما يعوقانه عن الطيران.

وفي الرسم أيضا كما في لوحات غير قليلة لشاغال يغلب عليها الأزرق لون المسافة والبعد، تنحو منحى رمزيا هي أيضا، حيث الشخوص تطفو أو تسبح في الهواء أو الأثير، في وِضعيات غريبة؛ أو هي تحلق بأجنحة الملائكة؛ حتى زوجته التي أحبها تظهر وسْط أزواج من العشاق طائرين، وبملابس الزفاف. يقول عنه بيكاسو: «لا أدري من أين يُخرج لنا هذه الصور؛ لا بد أنه يحمل ملاكا في رأسه»؛ وكأن بيكاسو يستحضر صندوق الأحجية الصينية.

في هذا الأفق الشعري/ الفني يمكن أن نقرأ كتاب سندس الرقيق «أطير بلا أجنحة» حيث الطيران كان ولا يزال من دواعي الشعر التي لا تنضب، بل من أحلام الإنسان التي هي أكبر من الليل، في كل الأزمنة والأمكنة. على أن هذا العنوان هو نوع من «الضديد» (أوكسيمور أو أوكسيمورون) أو «الاختلاق الإحالي/ الاستحالي» باصطلاح حازم القرطاجني، كما أحب أن أترجم هذا المصطلح. والطيران ضرب من الخلق أو الاختلاق أي خلق قوة تقاوم قوة الجاذبية.

ولعل مثل هذه الملاحظة هي التي ألهمت سندس في هذه القصائد التي يمكن أن نصوغها في هذا التركيب بالإضافة إلى «أجنحة القصائد» أو»ريش القصائد» مع الاعتذار لجان ـ ماري هنري في مختاراته حول الطيور، والطيور الصغيرة «إخوتنا الهوائيين اللطفاء الذين يسكنون أبصارنا ويغنون لنا الحرية وفتنة العالم وهشاشته؛ وقد اصطفى لها هذا العنوان الدال، وهو يصلح لما أنا بصدده. لكنها قصائد لا تشف ولا تبين، إلا في خواتيم الكتاب: في «شهقة في مرايا الضوء»: مقيدةً أبقى بين الظل أنا والنورِ/ أحاول أن أتعلم كيف أطيرُ بلا أجنحةٍ حين أراك…

وهي محكومة برمزية شفيفة في بعض القصائد، سميكة في أخرى؛ وفيها على تفاوتها (وأنا أستثني أربع قصائد هي «ذاكرة الصلصال» و»شيطانة روادتها الريح» فهما قصيدتا بيت، و»أنا بنت هذي البلاد» و»أبكيك يا جمال» فهما لا تنضويان إلى المنظور الذي تخيرته لهذه المقاربة) ينهض فعل الطيران بوظيفة رمزية بنائية مدارها على الحرية والحب والقادح الفني، في سياق رؤية مخصوصة للعالم – الرؤية الشعرية للشاعرة. وأقدر أن مثل هذا الوصف مما ييسر فك رموز الكتاب فقراءته إنشائيا ودلاليا: (امرأة من نور وسلال، ولن أمل الطواف على كعبة الأتقياء، ودرويش عشقي، ومنبعث من رحم الظلمة، وخيول الوقت، وفتاة اللوحة وغيرها) حيث القصيدة سرد لحدث قد يلوح بسيطا عند البعض، وهو انطباع خادع؛ إذ عرفت الشاعرة كيف تحرر نصها من «الكيتش» وما أسميه «شعر أو أدب الأزهار البلاستيكية»، وتحكم العلاقة بين «مثال الطير» و»مثال البشر» في صور بصرية تذكر بالعبارة المأثورة «قلب السمع بصرا» يبرز في (الجناح، الطيران، الجمال، الضوء، الحب ، القلب)، تجري في عالم من المنحدرات والمنحنيات والمصعدات ترتفع بنا أو تهبطنا إلى سهل الأباطح سرا، عبر فجوات الحياة وتفاصيلها وشواردها في بريقها الداكن، أو وهجها الصوفي، من منظور امرأة شاعرة. والمشكل في هذه الصور المنتظمة في هيئة تركيب إضافي (كأس المعنى، أعناب اللفظ، عناقيد الفكرة، أزهار جناس، ثوب الجدل، ناصية الكلمات، صحارى اللفظ) هو في جانب منه، مشكل بلاغي مرده إلى الوجه في تسميتها استعارة من الوجه في تسميتها حقيقة. السؤال إذن هو كيف نميز «إضافة مجازية» من «إضافة حقيقية»؟ أهي إضافة تؤدي عن نظام لغوي مرتب سلفا، يعلم به أن حق الاسم أن يضاف إلى اسم دون آخر على ما يقتضيه الانسجام المنطقي بينهما، ويدل عليه، أم هي إضافة لا مرجع لها إلا ذاتية الخطاب الذي يؤديها على مقتضى منطق نصي خاص؟ والأمر أشبه بحوار صامت بين الإنساني والطبيعي. وهو على ما يبدو صورة للجسد أو أن الجسد صورة منه أو امتداد له؛ فليس ثمة حد بينهما أو فاصل، وإنما «تداخل بالمطابقة» قد نحمله على وجه استعاري أو على تطابق بين صورة وتخيل أي بين وحدة لغوية ووحدة نفسية. على أنه في تقديرنا «هوية عناصر» تَشِجُ الصلة بين عالم الجسد والأشياء التي تحفه، على نحو ما تكون وشائج القربى بين الناس، بل بين الأحياء والموتى أيضا. عالم شعري حي متحرك، منسوج من الواقع المرئي واللامرئي في تجلياته وإيقاعاته المتنوعة،؛ وكأن الشعرية طريقة في مراوغة الصمت أو قصور الإنسان الذي لا يستطيع الطيران لأنه ببساطة لا يملك أجنحة، وليس كالملاك الذي يطير، لأن الأسطورة جعلت منه كائنا نورانيا، ليس له جسد، بل إن «شعرية الطيران» هي هذا «الفخ» الذي ننصبه للقصيدة. كتابة تتأدى بتواطؤ شعري بين الشاعرة والطير، وبرغبة فياضة في الحرية والفضاء، أو في دمج المكان هذا الزمان المتجمد والزمان هذا المكان السائل، بعبارة ابن عربي العجيبة. الشاعرة والطيران في تواطؤ كما أسلفت لكنه يعمل في صمت؛ ويجمع: أنا وأنت وهو في «نحن» التي هي محصلة «أنا» لا أكثر ولا أقل؛ حتى في ما يلوح أنه من الحياة الداخلية، أو ما هو «حميم» خاص بالشاعرة؛ أو هو حوار بين نفسها ونفسها «مونولوج»، أو بين نفسها وهذا الآخر الحقيقي أو المتخيل: تواطؤ يتخذ هيئة الطائر، في تقلباته وانجذابه إلى الفضاء وبعيد الأقاصي، حيث الكلمات نفسها أشبه بسرب الطيور، وهي تتجاذب وتتناسج. والشاعرة وهي تكتب تقطع المسافة من الذات إلى الذات؛ وإذ نكتب أقرب ما يكون إلى أنفسنا فنحن نكتب عندئذ في سعة من أمرنا؛ ونكون في غيرنا أو في الآخر.

كل قصيدة في هذا الكتاب ما عدا الأربع التي استثنيتها، رحلة في عالم الطيران، أو الطائر الذي يجوب السماء، أو يسكن إلى شجرة أو حجرة أو أي زاوية من المشهد الطبيعي، أو يستفز للطيران. كل قصيدة تكاد تحلق وتحوم بخفة الريشة، أو هي تعلق بجناح غير مرئي يصل المحدود باللامحدود أشبه بما يقوله لودفيك جانفياي عن الطيران: «شدو طائر يجتس الصمت» أو يتحسسه ويسبر غوره، إن كان للصمت غور؛ وهو يصغي في طيرانه إلى صمت المساحات اللامحدودة. كيف نحد الصمت؟ وهل يكفي أن نقول إنه السكوت، أو غياب الكلام أو انتفاء الصوت؟ وهل الصمت إرادي أم هو غير إرادي؟ بل أليس الصمت هو الأصل والمبتدأ؟ والصمت بهذا المفهوم، هو كالطيران لغة متحررة من كل جسمانية سواء أكانت «أيقونية» أم قولية؛ أو لغة باطنية، مفصولة عن الجسم متجردة من المادة. ولكنها على «خرسها» أو «صمتها» الظاهر مناط سلطان التوصيل والتبليغ، أو يحكمها تواطؤٌ ما بين السكوت والكلام. وهذه قصائد تضمر وتخفي، وتبين ولا تبين؛ وتلك على ما أظن من مكونات الشعرية. والشعر هو فن الصمت بامتياز. ولنا فيه أكثر من قرينة دالة: الاقتضاب أو الحذف أو الإضمار وهي من ضرورات الشعر؛ لكن يحسن أن لا نقف على تخوم الضرورة في هذا الشعر الموزون. وهي على ما نرجح من مظاهر الصمت في القصيدة. وثمة فروق بين «بلاغة الصمت» على النحو الذي نسوقه، و«بلاغة السكوت» كما جاءت الإشارة إليها في المدونة النقدية القديمة. من ذلك ما نسب إلى ابن المقفع وقد سئل: ما البلاغة؟ فقال: اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع». وليس قصدنا الصمت من حيث هو رغبة في الإيجاز، وإنما الصمت من حيث هو أداء ومكون من مكونات الشعرية. والحق أن مواقع الصمت من الوفرة والغنى في هذا الكتاب، إذ نقف عليها في بنية الجملة والصورة، وما يعتريها من حذف واقتضاب وبتر وإضمار وإيجاز. فالصمت يتكلم وبلاغته يمكن أن تنهض بوظيفة رئيسية في التخاطب. ألا يكون الصمت حينئذ هو الكلامُ ميتاً؟ ولكنه الحي والأبلغ.