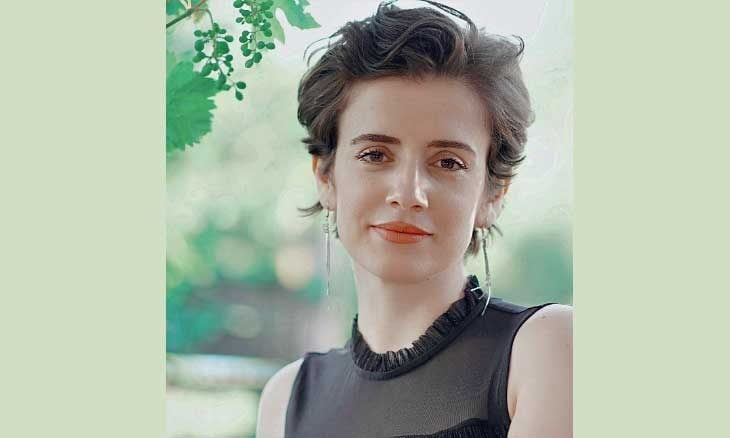

الكاتبة السورية هيفا نبي: الكتابة فعل تواصل رغم العزلة

كه يلان محمد

الكتابة الإبداعية قبل أن تكونَ تطبيقا لجملة من القواعد التنظيرية، هي عملية تابعة للمزاج، لذلك بقدر ما تكون الأمزجة مُختلفة ترى تنوعا في أشكال الكتابة. وبالتالي ما يطمحُ إليه أي كاتب هو الأخذ باللغة صوب منطقة تعبرُ عن خصوصيته وصوته المتفرد. وهذا ما يمكن التأكد منه حينَ تتابعُ الآراء المُختلفة بشأنِ هموم الكتابة، والملعب الذي يجدُ فيه المبدعُ كُراته. أرادت الكاتبة السورية البحث عن صوتها الخاص في روايتها الأولى «ثوب أزرق بمقاس واحد» وفعلا تمكنت هيفا من تطريز روايتها على موجة مُختلفة.. حول تجربة الكتابة وتعقيباتها على الخلاصات التي نخلها الكُتابُ من خبرتهم المتراكمة في مجال الإبداع الروائي .

أجرى الحوار: كه يلان محمد

*هل توافقین إلیف شافاك فی رأیها بأنَّ الرواية تعتمدُ على العزلة، كما أنَّ الروائي كائن بطبعه يميل إلى الانعزال والانطواء؟ هل يمكن للروائي أن يسردَ صمته؟

ـ هناك مستويات متعددة من الصمت، تماما كما أن هناك طبقات متعددة من الكلام والتواصل، وما يصنع الفرق بين التواصل المباشر والتواصل عبر الإبداع، ليس الصمت أو الكلام في حد ذاته، بل اختيار المستوى الذي يتم من خلاله التعبير. ترتبط كتابة الرواية بالفعل بالعزلة، لكنها عزلة تقنية في رأيي. فالكتابة تقتضي قدرا من التأمل والانكفاء الداخلي، غير أن هذا لا يجعل العزلة شرطا للإبداع. من ثم، فقد تُولد الرواية في العزلة، لكنها لا تعيش فيها؛ لأن الغاية الأعمق لأي فنٍّ إبداعي هي التواصل مع الآخرين. عندما يكتب روائي ما، فإنما لأن لديه ما يقوله، والقول يستدعي مستمعا. والروائي المنعزل ليس صامتا، فضلا عن أن الصمت في حد ذاته ليس سوى فراغ لفظي. فهل نحكم على ما يجول في أذهاننا وخيالاتنا بمفردات مماثلة؟ من الواضح أن الجواب لا. الروائي ليس صامتا ولا يكتفي بالصمت، إنه ممتلئ بالكلام، لكنه يختار أن يسرد ما لديه عبر وسيطٍ مختلف، بعيدا عن أشكال التواصل التقليدية. ورغم أنني أميل شخصيا إلى الانطواء، إلا أنني لا أرى في العزلة شرطا جوهريا للإبداع، بل أراها حالة تأملية، مساحة يُعاد فيها تشكيل العالم قبل تجسده وإخراجه عبر الكتابة. ربما يبدو الروائي وكأنه يسرد صمته، لكنه في الحقيقة لا يختلف عن أي متحدثٍ آخر في رغبته العميقة في أن يُسمَع، وأن يجد من يتلقى كلماته.

*ما تعقيبك على نصيحة أرنست همنغواي للكاتب بأنَّ لا ينساق مع الأفكار الشائعة بين الناس ولا يتأثر بكل ما يسودُ في عصره؟

ـ أتفق معه تماما. من البديهي أن الأدب لا يأتي للتعريف بالمعروف، بل لقول شيء جديد وسط المعروف والمألوف. الواقع، كما يبدو لي، جسم صلب وفجّ إلى حدٍّ ما، وهذه الصلابة تهدد إنسانيتنا في أفضل الأحوال. لذا، أرى أن الخروج من هذه الصلابة، أيّا كان شكل هذا الخروج، هو استعادة لإنسانيتنا. إن الفن قادر، بما لا يقاس، على إحداث ثغرات في صلابة الواقع والشائع والمألوف والمتفق عليه. ولهذا، فنحن لا نحتاج إلى الفن لإعادة إنتاج الواقع مرارا، بل لاختراق صلابته وكسر محدوديته. إنه تعبيرنا الأعمق عن حريتنا، ووسيلتنا الأكثر فاعلية لزعزعة الواقع وإفساح المجال لولادات جديدة. في الوقت نفسه، لا يمكن لأحد أن ينفصل عن لحظته وحاضره، فنحن كائنات تاريخية، مشدودين إلى سياقاتنا وزماننا. لكن هذا لا يعني أن علينا التعامل مع حاضرنا كذروة ما توصلنا إليه. إن القدرة على المراجعة والنقد، على التأمل والعودة إلى ما ينتجه الخيال البشري عبر الزمن، هي ما يحمي الفكر من التحجر، ويفتح الأفق أمام احتمالات تتجاوز الحدود الراهنة. وما تفعله الرواية، والخيال عامة، في هذا السياق لا يمكن حجبه أو تجاوزه.

*ما رأيك حول مقولة كافكا بأنَّ الكاتب عندما يتوقف عن الكتابة يكون أشبه بالوحش؟

ـ الوحش: ما أبلغها من كلمة! في اعتقادي لا يمكن أن تكون هناك كلمة أدق تعبيرا لوصف حالة الرغبة العارمة في الكتابة والتوقف المفاجئ، أو العجز عنها لأي سبب. أتفق تماما، ليس فقط مع الحالة الموصوفة، بل مع الكلمة نفسها «وحش». نعرف نحن الأمهات والمربين عامة أن الطفل الذي يتأخر في الكلام مقارنة بأقرانه قد يصبح أكثر عنفا في محاولته للتعبير عمّا يريد، كأن شدة رغبته في أن يُفهم داخل عالم محكوم بالكلمات – التي يعجز عنها- تدفعه إلى الانفجار بطرق أخرى. هذا الشعور بالعجز أعرفه جيدا، وأختبره كلما واجهت انسدادا في الكتابة، وقد يدفعني إلى التوحش داخليا، أو يضعني في مزاج سيئ في أفضل الأحوال. أيا كان الشكل الذي أبحث عنه للتعبير، رواية، نصا، أو حتى مجرد سطر واحد يلحّ عليّ دون أن أتمكن من الإمساك به، فإن العجز عن كتابته يُخرج مني وحشا قاصر الرؤية، عديم الصبر. إننا نكتب عادة كي لا نصبح وحوشا. هذا هو الدافع الأول على الأقل، إلى أن تعلّمنا الكتابة كيف نُقلّم أظافر الوحش وننزع أنيابه.

*من الملاحظ أنَّ كثيرا من المبدعين آراؤهم سلبية عن الناقد ويرون أنَّ القارئ هو المحك، هل أنت من المؤيدين لهذا المنحى؟

ـ الناقد ليس سوى قارئ متمرّس تتجاوز قراءته حدود المتعة العابرة، إلى وعي عميق بالصنعة الفنية والأدبية. لا يمكن لمبدعٍ أدرك جوهر النقد أن ينظر إليه بعين الريبة، أو يحمل آراء سلبية تجاهه، فالنقد ليس نقيضا للإبداع، بل أحد أبوابه، إنه ليس مجرد مرافقٍ عابر للأدب، بل رديف يعمّق جذوره، ويشدّ بنيانه، ليعلو صرحه ويشتد. أما الحديث عن سلطتهما، فللنقد بالتأكيد سلطة تختلف عن تلك التي تملكها القراءة العادية، إذ يمثلان ذائقتين متمايزتين في العمق والتأثير، ما يجعل المقارنات المبسطة بينهما غير دقيقة. لكن إن كان هناك نفورٌ من النقد أو آراء سلبية متكررة حوله، فإن المشكلة لا تكمن في النقد ذاته، بل في المؤسسة النقدية – إن جاز لنا تسميتها بذلك – التي قد تُمارس دورا يعزل النقد عن جوهره الحقيقي وتختلق معارك لا تقدم شيئا للأدب ولا للنقد. على المبدع، قبل أن ينشغل بالنقد، أن يتأمل حدود الأدب والفن؛ فلا يجوز له أن يحمي نصَّه كطفل هشّ يخشى عليه، فالعمل الأدبي يُكتب لينطلق، ليحيا في العالم جاهزا لمواجهة كل الآراء والتأويلات، لا ليُقيَّد بأحكام مبسّطة من قبيل «سلبي» و»إيجابي» كما في بعض القراءات الصحافية. والمبدع ليس مجرد مُنتِج، بل هو مسؤول عن إنتاجه، لا عبر الدفاع عنه، بل عبر تمكينه من الاستقلال والوجود بذاته. فقد يُختزل النقدُ أحيانا إلى مجرد خادم للأدب، وهو رفيقه، وقد يُوظف أحيانا أخرى كأداة في معارك شخصية، وهو ذو اهداف أسمى. ومع ذلك، ينبغي ألا يدفعنا أي من هذه الآراء حوله النقد إلى التقليل من شأنه أو السعي لعزله أو للنظر إليه بعين الريبة، بل إلى ترسيخ ممارسته بمهنية ووعي.

*يقول إسكندر حبش «لا أحد يجيد التحدث عن أدبه سوى الأديب نفسه» كيف تتحدثين عن تجربتكِ في كتابة الرواية؟ ماذا تغير في نظرتك للرواية بعدما تأليفك للرواية الأولى»؟

ـ الكاتب هو قارئ آخر لنصّه، قد يرى ما يغيب عن الآخرين، لكنه لا يحتكر الفهم الكامل للعمل، خاصة أننا لا نتحدث في حال الرواية عن الفهم، إنما عن التأويل. كونه مقبلا من داخل النص، بينما يأتي القارئ أو الناقد من خارجه، يمنح هذا الأمر الكاتب منظورا مختلفا، لكن هذا لا يجعله الأعلم بكل خفاياه، ولا الوحيد القادر على رؤيته. إن القصة ذاتها تُروى بأشكال لا حصر لها، لأن كل قراءة تطرح منظورا مختلفا. والقراءة هنا لا تعني فهم الصنعة الأدبية ذاتها، فهنا قد يكون الأديب أعلم بالوجبة التي أعدّها. أما عن تجربتي في كتابة الرواية، فأستطيع أن أتحدث لساعات وساعات عن كل سطر، كل فكرة، كل تفصيلة، وهذا ما يمنحني إياه موقعي كفاعلة من قلب العمل. لكن مهما توغّلت في الحديث، لا يمكنني الإحاطة بكل ما يعتمل داخله، فالتأويلات لا نهائية حين يجد العمل طريقه إلى أيدي قرّاء أو نقّاد متمرسين. أما التغيير الذي طرأ عليّ بعد كتابة الرواية، أو من خلال الدخول إلى عالم الأدب عامة، على اعتبار أن تجربتي الكتابية في بداياتها بعد، فيمكنني تلخيص التغيير في فكرتين:

الأولى، أننا لا ننال حصّتنا من العالم إلا حين نترك فيه أثرا من ذواتنا. ليس لأننا نخلق شيئا فريدا بالضرورة، بل لأننا نضم صوتا فرديا إلى صوت جماعي في الخارج ونضيف كلمة إلى كلمات قيلت قبلنا. إننا نحقّق الإشباع بمقدار ما نضعه في العالم، لا بما نأخذه منه. وهذا هو جوهر الانتماء، أن نمنح العالم شيئا منا، فنصير نحن جزءا منه.

أما الفكرة الثانية، فهي النسبية. علّمني الأدب أن كل شيء متحرك ومتغير، ونسبي. وهذا المنظور يرفع من قيمة أي صوت يصدق القول، دون أن يلغي أي صوت آخر. في الأدب، لا مطلق، لا صواب أو خطأ، ما دام الكاتب قد صدق فيما كتب وعبر، وما دام النص كان مكتوبا بطريقة تجعله قادرا على خوض حياته الخاصة.

*يعتقدُ همنغواي أن الأمر الأكثر تعقيدا في كتابة الرواية الانتهاء منها. وماذا بالنسبة إليك؟

ـ أوافق همنغواي جزئيا، إذ إن كل مرحلة من مراحل الكتابة تنطوي على تعقيداتها الخاصة، والنهاية واحدة من تلك المراحل. لكنني أرى أن مواصلة الكتابة والجلد في المنتصف أشد تعقيدا من المرحلة الأخيرة حيث تصبح لملمة الخيوط أكثر وضوحا. وأعتقد أن صعوبة الوسط تكمن، ليس في غياب الرغبة في الاستمرار، فبالنسبة لي، الرغبة في الكتابة هي الشيء الوحيد الذي يبقي عقلي متيقظا ومستعدا ليوم مقبل، حتى إن لم أستجب لها لسبب أو لآخر، بل تكمن الصعوبة في انفتاح العمل على العالم الذي هو بصدد خلقه. لا تكمن صعوبة الاستمرار في الدافع إذن، بل في أن الكاتب، بعد أن يصب جوهر فكرته على الورق أو حتى أثناء ذلك، يجد نفسه مطالبا بالنظر إلى ما هو أبعد من الفكرة الملحّة، إلى ما يصقل النص ويجرده من كونه مجرد تصور داخلي ليصبح عملا فنيا قادرا على الوقوف وحده، بكل المقومات التي تتيح له ذلك. وهنا تتجلى المعضلة: الكتابة ليست مجرد تدفق، بل سلسلة متتالية من الاختيارات، وإعادة النظر، والتعديلات التي لا تنتهي، إذ يجد الكاتب نفسه مضطرا في كل مرة إلى مراجعة المخطط، وإعادة تشكيل الأحداث، وربما قلب المسار كاملا. والأصعب أن الكاتب، مهما ظن أنه يتحكم في مجرى العمل، سرعان ما يدرك أن الرواية تبدأ في امتلاك حياتها الخاصة، أو أنها تحاول إخباره بشيء لم يدركه بعد، وتضغط عليه ليبذل أقصى ما لديه من معرفة وإلمام بالفن، أو أن الشخصيات التي رسمها، والتي كانت مجرد انعكاس لإرادته، قد بدأت في البحث عن منطقها الخاص، والتصرف بمعزل عن رغبات مؤلفها، فتأخذ بذلك القصة إلى مسارات لم يكن قد خطط لها. وهذا أمر حسن، بل مطلوب، لأن منطق العمل لا بد أن يتغلب على منطق الكاتب الشخصي المحدود بخياراته الواقعية.