قد تكون عدميا ولا تدري!

ناتالي الخوري غريب

هل يعرف الإنسان حقا من يكون، على الرغم من طول التأملات والوقت الذي يقضيه في التفكر بنفسه وأفكاره ووجوده في هذا العالم المتغيّر بقيمه؟ هل يؤدي تشريح أفكارنا وأفعالنا بجلسات مصارحة حقيقية مع أنفسنا ومواجهتها إلى معرفة انتمائنا الفكري الحقيقي، بعيدا عن مثاليات التربية والمجتمع؟ كيف نعالج أمراض التربية الصالحة، التي باتت تشكّل عائقا أمام تحديات العصر الحالي؟ ما هي قيمه اليوم؟ لماذا نخاف من العدمية طالما أنها تجنب الواقع بدلا من مواجهته. وتحثنا على الاعتقاد بأن ثمة عوالم أخرى بدلا من تقبل هذا العالم.. ومحاولة الشعور بالقوة بدلا من الإقرار بالضعف، بذلك تكون العدمية أقرب إلى التفاؤل والمثالية والتعاطف، منها إلى التشاؤم والتهكّم واللامبالاة. هل تحفّز العدمية الناس إلى البحث عن طرق أكثر إيجابية للحياة.

يقف إنسان اليوم أمام تحدّيات كثيرة، أقلها الفردية، والمسؤولية المترتبة عنها، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وشلّ مبدأ مركزية الإنسان وتفرّده وهيمنته، يحاول إعادة تقييم نفسه في هذا العالم، فيرى نفسه في مواجهة العدمية، باعتبارها أيديولوجيا اللاشيء، يرى كل ما آمن به من حقوق إنسانية ومبادئ ويقينيات بحكم اللاشيء، يعيد ترتيب نفسه في هذا العالم لمعرفة مصيره، ويرى أنّ كلّ ما حوله من أحداث وتطورات وتراكمات علوم واختراعات، تدعوه إلى التشكيك بكلّ ما نشأ عليه، يرى نفسه سجينا كسجناء سقراط، وقد حاول تحريرهم من الكهف، سقراط نفسه الذي فتكوا به لأنه أخبرهم أن ما يعيشون فيه هو سجن وليس بيتا. وفي ذلك يقول افلاطون: الناس حاكمت سقراط ونفذوا فيه حكم الإعدام بتهمة محاولة تحريرهم.

لسنا بعيدين كثيرا عن محاكمة كل من يحاول تشكيكنا بيقيناتنا، على الرغم من مرور أكثر من الفين وخمسمئة سنة، لكننا نجد أنفسنا أمام خيار طرحه: الحياة التي لا نخضعها للدراسة والتأمّل لا تستحق أن تعاش، لكن ديكارت يطرح علينا خيارا مناقضا: الحياة التي لا نخضعها للتفكّر أمتع وأهدأ وأجدر بأن تعاش.. والسبب أن دراستها تحتاج جهدا وكدحا، بل قد تؤدي إلى ظلام مطبق بدلا من النور. وكلاهما كان مناهضا للعدمية. إلى أي اتجاه نمضي؟

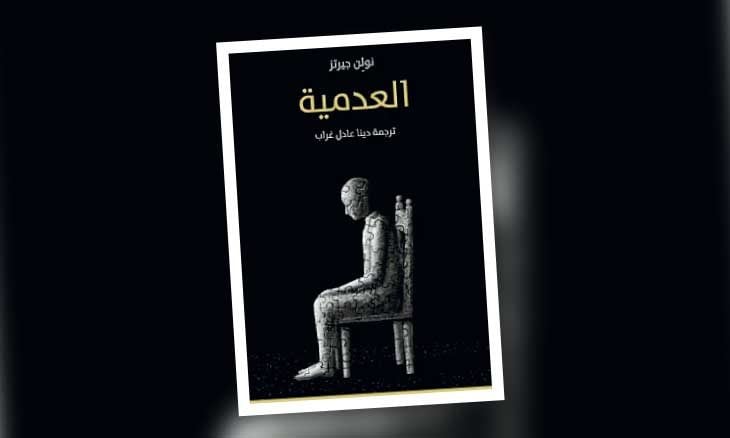

نولن غرتز Nolen Gertz في كتابه «العدمية»، ترجمة دينا غراب الصادر العام الفائت عن مؤسسة هنداوي، يحاول تصويب بعض ما لحق بالعدمية من فهم خاطئ، يحاول في أحد فصول الكتاب، بعنوان «ما لا تعنيه العدمية»، أن يصوّب بعض الالتباسات حول فهمها، خاصة ربطها بالتشاؤم والتهكم واللامبالاة، موضحا أنّ التشاؤم محبط وكئيب لكنه ليس عدمية، بل نقيضها. ربما يكون التشاؤم والعدمية نتاجين لليأس.. إذ يمكنك أن تعرف المتشائم حين تراه. أما العدمي فقد تكون معه ولا تدري أنه عدمي، بل من الممكن ان تكون أنت نفسك عدميا ولا تدري. وهنا نورد مثالا على ذلك، إنّ تشاؤم شوبنهاور هو ما ساعد نيتشه على اكتشاف عدميته.

التهكم يتعلق بالسلبية كالتشاؤم، لكن المتهكم لا يقول إن الحياة بلا جدوى، بل إن ما يدعيه الناس بشأن الحياة، بلا جدوى. فهو يمكن أن يكون مستمتعا بالحياة.

المتشائمون ليسوا عدمييين لأنّهم قانعون باليأس لا يتجنبونه. والمتهكمون ليسوا عدمييين، لأنّهم قانعون بالزيف ولا يتجنّبونه. من أهم سمات تجنّب اليأس الاستعداد للتصديق. اللامبالاة ليست عدمية أيضا. من الممكن أن يكشف اللامبالي الستار عن عدمية الآخرين كالمتشائم والمتهكم. اللامبالي لا يشعر بشيء بينما العدمي لديه مشاعر، الفارق أن ما يكن له العدمي من مشاعر هو لا شيء في حدّ ذاته. كثيرون قرأوا نيتشه، واختلفت المقاربات باختلاف قرائه، في العدمية تحديدا، لكن نيتشه جاءنا بعدميّتين: عدميّة إيجابية باعتبارها علامة على ازدياد قوة الروح، وعدمية سلبية باعتبارها تراجعا لقوة الروح وانحدارها. ربما يكون هنا الاختيار أكثر مرونة وانفتاحا للآتي. وبما أنّه شخّص ظهور العدمية بسببين رئيسيين هما، إعلاء عالم الغيبيات، واختزال ما هو طبيعي، فقد ألهم نيتشه الفلاسفة لاستقصاء العدمية باستقصاء الحياة اليومية. فأعطى في كتاب جينالوجيا الأخلاق خمس وسائل لتوجيه الدوافع الهدامة لدى البشرية: نيتشه أوضح أنه على الرغم من أنّ العدمية هدامة، فإنّ دورها في الحياة اليومية هو التحفيز على الأنشطة التي يعتقد أنها بناءة مثل، التأمل والتنويم الذاتي وممارسة التمارين الرياضية والمباهج الصغيرة والتطوع ومخالطة الآخرين والاحتفال.

يفصّل لنا غرتز أنّ العدمية في كل مكان، ونحن غير بعيدين عنها. أين توجد؟ في المنزل، وعلينا ألا نندهش من أنّ الثقافة الشعبية تتبنى العدمية، وتدفع الناس إلى أن يكونوا عدميين بالترفيه والإلهاء والحد من الضغط للتخلص من القلق الناجم عن الحرية. كذلك الراديو والتلفزيون يسهمان في خلق الإنسان العام، الذي يقدم تجارب زائفة لنعيش تجارب زائفة. نشاهدها في المثول بالقرب من الآخرين وليس برفقة الآخرين. لقد صار الهروب من الواقع من خلال التحديق في الشاشة هو الوضع الراهن الذي تدربنا الشاشات على الانصياع له والارتضاء به، الطريقة الوحيدة لمعرفة كيفية فعل أي شيء.

العدمية في المدرسة تتجلّى في النظر إلى شاشة المعلم بدلا من شاشة المنزل، وجعل الطلاب كائنات طيعة وقابلة للتأقلم، لا يتعلمون كيف ينتقدون المجتمع، بل يتعلمون كيف يمتثلون له. إذا كان الاعتراض والشك ضروريين من أجل النمو، فإنّ الحياة اليسيرة المستقرة، ليست سوى موت بطيء وأكيد. بعبارة أخرى الحياة على هذا النحو هي حياة عدمية. أما عن وجودها في العمل، فقد حولت الصناعة وما تلاها من ثورات في الإنتاج العمل من مصدر للهوية إلى مصدر للبؤس والشقاء. بعد أن كان عمل الأسلاف يعرف هويّة عائلة الشخص. فلم يعد الإحساس بالانتماء إلى المجتمع الناتج عن العمل نابعا من مشاركتنا إبداعاتنا مع بعضنا، بل بات يتأتّى من تقاسمنا كراهية العمل بعضنا مع بعض. نؤجر عقولنا وأجسادنا لمن يدفع.

وبما أننا نعيش نحن في عالم تكنولوجي، فصرنا نلجأ إليه لتفادي الشعور بالوحدة. يطرح غرتز رأي حنة أرندت في أننا نجد أنفسنا في عالم تكنولوجي، لا لأن البشر عدميون، وفي بحث دائم عن الهروب، بل لأنّ الأنظمة السياسية التي تعد بالسعادة الفردية، وتنتج بدلا منها معاناة فردية تجعلنا نعتقد أنّنا مسؤولون مسؤولية فردية عن معاناتنا. وهكذا صرنا نساوي بين التقدم التكنولوجي والتقدم البشري: معادلة من الاستمرار في إعماء أعيننا عن الطبيعة العدمية للتقدم التكنولوجي. وإذا كانت

التكنولوجيا تنتج عدمية سلبية، فخطرها أنّها تعيد تعريف قيمنا وليس تدميرها.

ربما لا تنشئ التكنولوجيا قيما جديدة، لكنها تنشئ أشكالا جديدة من العدمية.

هل تقاوم العدمية بالعدمية؟ نعيد طرح غرتز سؤاله في نهاية كتابه، وما أجاب عنه بعبارة مستوحاة من نيتشه نختم بها مقالنا: إن لم تقتلنا العدمية فربما تجعلنا اقوى.

أكاديمية لبنانيّة