المركزية العربية… التاريخ وأسئلة السرد

علي حسن الفواز

تذهب كتابات عبد الله إبراهيم عن مفهوم المركزية باتجاه ما يصنعه في الخطاب، وإلى ما يثيره من أسئلة، تخصّ تمثلات المعرفة والتاريخ والسلطة والهوية، بوصف أن هذه الصناعات ستكون المجال النقدي لمواجهة تلك المركزية، من خلال سلسلة من الإجراءات والقراءات والمراجعات، والانفتاح على ما يصنعه السرد من «متخيّل تاريخي» يعمل على استثارة فاعلية المخفي في هذا المتخيل، على مستوى النظر إلى مدوناته وقصصه وحكاياته وأسفاره ومغازيه، وحتى على مستوى الوثائق التي ارتبطت بالسلطة والجماعة والمقدس. إذ لا يمكن التخلص من التاريخ إلا عبر السرد، ولا يمكن تهديد مركزية السلطة – سلطة الآخر والنظام والميتافيزيقيا والدين – إلا عبر السرد أيضا، لأن السرد هو القوة الماكرة القادرة على الإغواء والطرد و»التقية»، فضلا عن أن علاقة التاريخ بالحكي ظلت مرهونة بالتمركز الذي يصنعه، عبر النظام والأيديولوجيا والفقه والعسكر، وعبر ارتباطه بصناعة المشاريع التي فرضت خطابها وتأويلها على الجماعة، والتي جعلت من التمركز السياسي والطائفي مجالا للهيمنة، ولتداول ما يُنتجه من خطابات ثقافية وسياسية، تحولت إلى ظواهر، وإلى مظاهر جعلها «العقل الثقافي» الرسمي جزءا من مجاله العام، ومن أنساقه التي تُخفي بقدر ما تُظهر..

قد يكون نشوء الظاهرة السردية للمتخيل العربي، من أكثر القضايا الإشكالية إثارة للجدل، على مستوى مواجهة تلك «المركزيات» وعلى مستوى فضح علاقتها بالحكايات الإطارية للسلطة، فـ» ألف ليلة وليلة» التي تحولت إلى حكاية سردية، تخص علاقة مركز السلطة/ شهريار بالجماعة، وبتمثيل وظيفتها في إغواء تلك السلطة عبر الحكي، لتخليق نوع من «المساومة الزائفة» بين الجسد والسيف، كما أن نشوء مدارس علم الكلام لم يكن بعيدا عن مركزية السلطة، ولا عن مرجعيتها الأيديولوجية في حماية مركزية عقيدتها، والترويج لخطابها بوصفه أداة بلاغية في مواجهة أعداء السلطة..

وحتى الحكايات الأخرى- المؤلفَة أو المترجمة – مثل «كليلة ودمنة»، والسير والمغازي والأسفار، تدخل في سياق تمثيلها مركزية ما، حتى إن كان بعضها يحمل شيفرات سرية عن حكايات المعارضة، لكنها في الجوهر تتضمن نوعا من الاعتراف برمزية تمثيل السلطة، عبر التعريف بالصراع، وبالأيديولوجيا وخطابات العنف والإكراه.

مواجهة المركزيات الكبرى تعني مواجهة الأفكار الكبرى، والتعاطي مع تحيزاتها الثقافية في تمثيلها، من خلال النقد والمراجعة، والمساءلة، وعلى نحوٍ يسهم في إعادة صياغة خطابها، والكشف عن المضمر في أنساقها، وباتجاهٍ يعمد إلى إمكانية التعرّف على مركزيات مضادة، مغيبة، أو مهمشة، لكنها تُخفي في انساقها مرجعيات، و»متخيلات تاريخية» وعقائد، يتبدى خطابها من خلال مجرى علم الكلام «العربي/ الإسلامي»، كما عمد «المتعزلة» في خطابهم العقلي، إزاء الخطاب النقلي السائد.

يهدف مشروع عبد الله إبراهيم في تقويض المركزيات، إلى مواجهة «العقل الزائف» و»النقل السلطوي» وكلاهما يجدان في المركزية مجالا لتغذية وجودهما في نسق السلطة، في نظامها وفي مخزنها وفي «بيت مالها»، وهذا ما يجعل الحديث عن «نقد المركزية» مجالا لنقد الخطاب، ونقد السلطة، وصولا إلى نقد التمركز النصوصي للذات وأحكامها، وحتى نقد تآويلها، التي فرضت خطابها تأريخيا عبر الإزاحة والتكفير والقوة، أو عبر الأيديولوجيا بوصفها تزييفا للوعي..

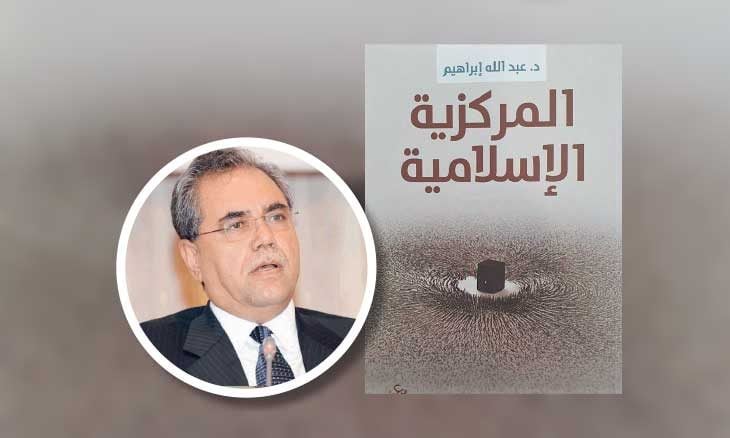

في كتابه عن « المركزية الإسلامية» يقول عبد الله إبراهيم «وجدت أنّ التأويل نجح في خلق نظام تراتبي يفصل بين المسلمين وسواهم من ذوي الأديان الأخرى، وأنه منح أرجحية لهم على ما سواهم، بل إنه شقّ العالم إلى ثنائية متضادة الأطراف، ولم يأخذ به على أنه وحدة كليّة متنوعة». يدخل هذا القول في سياق علاقة التأويل، بوصفه صناعة ثقافية وأيديولوجية، بأنموذج السلطة ومهيمناتها العقائدية والرمزية، وفي وظيفتها المعقدة القائمة على إكساب المعتقدات «قوة لاهوتية» تسحب الخطاب إلى المقدس، وتسحب المقدس إلى التمركز الميتافيزيقي، فبقدر انحيازه إلى ما هو ساطع في «التراث العربي» فإنه يجد في نقد التمركز أداة فاعلة للتعرّف، وللحفر في ما هو غائر و»مسكوت عنه» في أنساقها، كاشفا عن تحيزاتها العقائدية والأيديولوجية، وعن تخيلاتها وأوهامها ونظرتها الإشكالية للآخر، لاسيما بعد «صدمة موت الكلام الاعتزالي»، وبدء هيمنة مركزية «العقل السلفي/ الأشعري» على مجال الفقهي، وفي إبراز سلطة تداولية لخطاب «السنة والجماعة» وتأثيراتها في نشوء حاكمية «الذات الدينية»، وتغويل أطروحاتها حول مفهوم «الاجتهاد»، وحول ثنائيات «دار الإسلام ودار الحرب» و» النقل والعقل» و»المقدس والمدنس»، وهي قضايا إشكالية تحولت إلى «أيديولوجيا استعلائية» فرضت خطابها وتحيزها، وربما قدسيتها على نصوص الفقه ذاته، وعلى تمثلاتها في «النسق الثقافي»، وعلى أيّ اتجاه يخصّ أطروحات الإصلاح والتجديد، إذ حيث إن الإصلاح والتحديث والأنوار، تتحول إلى مواجهة بين خطابين يتمثلان «الحكمة والشريعة» و»الفلسفة والفقه»، وعلى نحو أسنده عبد الله إبراهيم إلى توصيف أسبغ على الاجتماع العربي نوع الفكرة «التأثيمية»، التي «تستند في تصوراتها عن نفسها وعن غيرها إلى مرجعيات عقائدية أو عرقية ضيقة، وتتحكّم بها روابط دينية، أو عرقية، أو عشائرية، أو مذهبية، ولم تفلح في صوغ تصورات شاملة عن نفسها وعن الآخر، فلجأت إلى الماضي في نوع من الانكفاء الذي تفسّره على أنه تمسك بالأصالة»، كما يقول..

المركزية ونقدها

قد يأخذ نقد عبد الله إبراهيم للمركزية مسارا مركبا، يتجاوز النص إلى الهوية، والتفسير إلى التأويل، لكنه سيكون أكثر فاعلية وتمثيلا من خلال مقاربة العلاقة مع الآخر، لأن هذا الآخر، سيظل مصدر تأثيم، ومكمن خطر، ومجالا لحصر القراءة الثقافية للنصوص عبر إطار أحكام الفقه، وليس عبر الأحوال والمقاصد والحاجات، وهو ما يعني قطع الطريق على أي اجتهاد في الأحكام، وهذا ما تحوّل بالتراكم إلى سلطة، وإلى نمط، وإلى أيديولوجيا متعصبة، من شأنها إشاعة الكراهية والتكفير وقتل ذلك الآخر، تحت يافطة الصيانة الشرعية، بعيدا عن أي مقاربة لتطورات الفكر، وتغيّر مرجعياته الحقوقية والثقافية والعلمية والفكرية، وصولا إلى إنتاج جماعات العنف الأصولية، التي تكرس معها خطاب التكفير والكراهية، وتحويل الجهاد إلى مفهوم عمومي يقوم على مركزة طائفية، لا علاقة لها بالتاريخ، ولا بقيم التنوع والتعدد في المجتمعات..

فرض رهاب المركزية هيمنته من خلال السلطة/ المؤسسة/ المخزن، إذ اختزل هذا الفرض الوعي بالحاجة إلى التغيير، عبر تقديس العودة إلى الماضي، وإلى اتهام أي خطاب في النقد والمراجعة بالتكفير، والمروق، وبما يجعل النص ونقله جوهر «الحقيقة المطلقة»، بما يدفع عنه أي مركزية مضادة تتبنى خطابا في الخرق النقدي، إن كان تجديدا أو إصلاحا، لأن ذلك سيدفع إلى اصطناع تماه مع مركزية أخرى، قد تحمل معها سؤال التغيير والتأويل، أو قد تُفضي إلى ما يشبه الحديث عن صراع مركزيات، أو صراع سرديات، خرجت عن البراءة إلى العنف، وعن السرية إلى الفضح، ولعل ما حدث بعد التغيير في مصر عام 2011، وفي العراق وفي سوريا، من صراعات أهلية، هو عينة الإجراءات لتحول السرديات إلى صراعات، وتحول السلطة إلى «مركزية أصولية»، استعادت صورة السلطة عبر تمثلات العنف والتكفير والكراهية.

نحن ومراثي المركزية..

يمكن لنقد المركزية العربية أن يكون نقدا للتاريخ، ولمظاهر الصراع الأهلي، وصولا إلى نقد المشاريع السياسية الفاشلة، والأدلجات العصابية، لكنه، مع ذلك، سيظل مؤجلا ومضمرا، بسبب ما هو نكوصي في أنساق «اللاوعي العربي»، وعدم القدرة على المجاهرة، لغياب شجاعة التعبير عن فقدان الأهلية، ورثاثة التمثيل التاريخي لفكرة «الأمة»، وعن مشروع «الدولة» فتحوّل الفكر القومي في سياق هذا الفقدان إلى فكر شوفيني، وتحوّل الفكر الأصولي إلى فكر إرهابي، مثلما فقد الفكر اليساري أهليته الثورية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وبعد فقدان «الفكرة الاشتراكية» بريقها، وشعاراتها المتعالية، وعلى نحوٍ جعل من فقدان تلك المركزيات، وكأنه فقدان استراتيجي لتمثيل المتغيرات البنيوية في الواقع، وفي رثاثة القدرة على مقاربة أطروحات الإحياء التاريخي، وللإصلاح، والتنوير، وغيرها من القضايا التي ارتبطت بالذاكرة الرومانسية للمصلحين الأوائل.

السقوط في المرثاة التاريخية، أعاد لنا الحديث عن المتخيل التاريخي لمراثي «غرناطة» وعن علاقة السقوط العسكري والسياسي بسقوط ثقافي ورمزي، وتلويحا بموت استثنائي لـ»الأيديولوجيا» ولما صنعته من وعي مزيف للمركزية المغلولة إلى أوهام «الفكر العربي»، وإلى مشاريعه المضللة، التي أنتجت لنا أحلاما معطوبة، وديكتاتوريات مرعبة كما في العراق

وسوريا..

حكاية الموت الفكري لمشاريع «المركزية العربية» لم تكن بعيدة عن موت «النقد» وعن علاقته الإشكالية باغتراب الهوية «العروبية والإسلاموية» الملتبسة إزاء هذا النقد وأطروحاته «المثالية» والمتعالية في مشاريع محمد عابد الجابري وجورج طرابيشي وصادق جلال العظم ومحمد أركون ومطاع صفدي، إذ ظلت هذه النقود مرهونة باستغواء نوع من «المازوشية» القائم على تقريع الذات العربية، وعلى ربطها المتعسف بالتاريخ، وبمركزياته، فضلا عن أنها فقدت أهليتها في أن تكون مراجعات نقدية فاعلة لمفاهيم السلطة والأيديولوجيا والهوية والذات، واستمرأت، مقابل ذلك، الترويج لسرديات نقد التاريخ و»العقل» في مستوياته البيانية والعرفانية، بوصفها تمثلات لـ»العقل المستقيل» بتعبير الجابري، في الوقت الذي كانت فيها سلطة «الأيديولوجيا العروبية» تصنع مزيدا من السجون السياسية والثقافية واللغوية، ومزيدا من مظاهر العنف والكراهية والإخصاء الثقافي، فضلا عن أن العلاقة مع الآخر ظلت أكثر التباسا، على مستوى التوصيف الاستشراقي والكولونيالي، وعلى مستوى التعويم في التعاطي الإشكالي مع مفاهيم الديمقراطية والعولمة والنيوليبرالية، فضلا عن تغييب ما هو واضح ومفضوح في إكراهات الصراع العربي- الإسرائيلي، والصراع حول خرائط الشرق الأوسط الجديد، وطريق داود الميثولوجي وغيرها..

كاتب عراقي