«طيف أروى» رواية المصرية منى العساسي: الحضور المتواري والنماذج الرئيسية والمساندة

«طيف أروى» رواية المصرية منى العساسي: الحضور المتواري والنماذج الرئيسية والمساندة

عادل ضرغام

في روايتها «طيف أروى» تؤسس الكاتبة المصرية منى العسّاس حضورا لطيف أروى صالح، لتقديم صورة أو طبقة من التحولات التي حلّت بالقيم، طبقة آنية لا تكفّ عن الجدل مع الطبقة الزمنية السابقة، وتجعل هذا الطيف حاضرا ومؤثرا في عمليات المقاومة والاستقواء التي تقوم بها بطلة الرواية طيبة والشخصيات الشبيهة المصاحبة في الخروج من نفق الظلم أو الحيف الذي يتعرضن له. الطيف في النص الروائي مهم لإسدال مساحة من التشابه والاختلاف بين الزمنين، ومساحة لمراجعة المواقف والخيارات، وللإشارة إلى حال من حالات الثبات في التعامل مع المرأة. ففي الرواية نكتشف من خلال الطبقات العديدة والشخصيات المساندة للفكرة أن ما أنجزته المرأة في سعيها للتحرر لم ينفذ إلى جوهر العلاقة، وإنما ظل أثره ماثلا عند الشكل الخارجي، بدون تغيير فعلي في عقلية الرجل أو نسق التعامل.

وهناك في النص الروائي بالإضافة إلى الإطار الفكري الخاص بالمرأة وحقوقها من خلال النموذج الرئيس والنماذج الشبيهة المساندة، حضور معلوماتي خاص بالفن والرسم، وهناك وقوف أمام كثير من اللوحات العالمية، مع التركيز بشكل خاص على إسهامات مايكل أنجلو، حيث تعدّ الشخصية الرئيسة أطروحاتها عن منجزه، واكتشافه للبعد الثالث كما في لوحة «كاسكينا»، أو الإشارة إلى لوحة «صبايا أفينون» لبيكاسو. لكن لا يتوقف الإطار المعلوماتي الخاص باللوحات العالمية عند حدود عمل الشخصية الرئيسة وتخصصها، فهي- في الغالب- تأتي حاملة دلالة يتم الاتكاء في توليدها إلى طرف خفي متعلق بالسياق الفكري النامي في النص الروائي، وبنمو الحدث.

الطيف والنماذج الرئيسة والمساندة

يمثل حضور طيف أروى صالح في النص الروائي حضورا لافتا، وإن كان حضورا متواريا في البداية من خلال التشابه في الرقم بين غرفة طيبة في الفندق والخيمة التي تحمل الرقم نفسه التي كانت تقيم بها أروى صالح أثناء اعتصامات الحركة الطلابية في بداية سبعينيات القرن الماضي، ثم تحوّل هذا الحضور إلى حضور مهيمن يتجلى للبطلة أو للنموذج الرئيسي في كل حركة أو أزمة تمر بها، في صراعها مع الحياة والوجود. أروى صالح تمثل – نتيجة لفعلها الانتحاري أثناء احتفال أبناء جيلها (السبعينيات) باليوبيل الفضي – نموذجا وأيقونة لأفراد هذا الجيل الذين حوصروا بواقع مغاير لم يألفوه، ولم يستطيعوا عقد تواصل مع المتغيرات التي أصابت الشخصية المصرية والمجتمع المصري، وقد حاولت أن تعمل من خلال كتابها «المبتسرون» على إعادة قراءة تجربة جيل السبعينيات ودوره في الحركة الطلابية، مؤكدة حالة الفصام التي تعاني منها الحياة المصرية على مستويات عديدة في تلك الفترة.

في لحظات محددة حين تتماهى شخصية آنية مع شخصية سابقة لها وجود داخل الذهن، يخايل القارئ في كثير من الأحيان من خلال الوقوف عند بعض مرتكزات الحركة لدى كل شخصية، أن هناك نوعا من إعادة السيرة السابقة في لحظة زمنية مغايرة. فقراءة النص الروائي من جانب لمعاينة حركة الشخصية الرئيسية، وتتبع سيرة أروى من جانب آخر في بعض الجزئيات التي كشفت عنها، بدون الوقوع في فخّ التأويلات، يدرك القارئ أن الأزمة بدأت عند كليهما (أروى وطيبة) في حدود الفقد بسبب الوطن، فمع الأولى هناك فقد أو تخل عن بهاء النقاش بعد هزيمة 1967، ومع الثانية هناك فقد بالقتل للزوج رؤوف الحسيني في ثورة 2011، بعد أن تلقى الرصاصة بديلا عنها.

أزمة الطيف كانت مرتبطة بنزوعات سياسية أكثر منها ذاتية، فأزمتها كانت مرتبطة بتزييف الوعي في عهد عبدالناصر، وبالتحولات السياسية في عهد السادات، هذه التحولات التي تأتي في منطق الرواية بوصفها سلخا للبلاد من جلدها، ومحوّا لهويتها، وتصريحا لنمو الحركات الدينية، مما يفقد أصحاب التوجهات القديمة التي تأسست في عقد الستينيات قدرتها على الاتصال بالواقع المحيط. ولكن معاينة النص الروائي، ومعاينة وقراءة أحاديث أروى تثبت أن هناك تشابها يسدله النص الروائي بين الشخصية والطيف في نوعية الرفيق بالرغم من الفارق الزمني، حتى في الوصف (عاهرة) الذي تناله كل واحدة منهما، بعد أن تعريه وتواجهه بحقيقته، وتنزع قناع القيم الزائف الملصق على الوجه بشكل راسخ، تتجلى هناك مساحة من التطابق.

وقد قدمت الرواية سمات الزوج عطية في إطار يتساوق مع سمات مراد زوج طيبة، فكلاهما له خروجات غير أخلاقية، فالأول يتاجر في الآثار ويتعاطى المخدرات، وكلاهما لا يخلو من سادية في التعامل مع المرأة، والأخير له صفات غير أخلاقية مثل التحرش وسرقة إبداع الآخرين وأبحاث طلاب الدراسات العليا.

تبدو فريدة – بالرغم من مساحات التشابه – النموذج الأكثر تمثيلا لأزمة المرأة مع العالم الضخم المتوحش، لأن أزمتها لا تقف عند حدود العنف ومظاهر السادية الجسدية والحبس من قبل الزوج، بل تمتد لتشير إلى النسق بشكل كامل في التعامل مع المرأة في حرمانها من ميراثها بعد وفاة أبيها، ويكاد يتوازى معها في الجزئية الأخيرة والد (طيبة) الذي حرمه إخوته من ميراثه، لأنه لم ينجب سوى فتاة وحيدة. قد يخايل القارئ في جزئيات كثيرة من النص الروائي أن الفارق بين فريدة وطيبة ليس فارقا بين شخصيتين، لكنه فارق بين إدراكيين ووعيين، وعي طفولي تهويمي تمثله فريدة، ووعي تجريبي مغاير تمثله طيبة، ويمكن أن يكون فارقا بين مرحلتين من مراحل جهاد حركات النسوية أو المرأة في اكتساب حقوقها، خاصة أن هناك حضورا لشخصية داخل النص الروائي، تقوم بدور رئيسة جمعية لمناصرة المرأة، وكان لها دور في وصول حكاية فريدة إلى وسائل الإعلام، والكشف عن الحياة الصعبة التي عاشتها لفترة طويلة قبل هروبها.

إن حضور طيف أروى مؤثر في خلق حالة من حالات المقاومة والاستقواء ضد العالم بنسقه الذكوري، ففي هذا الحضور نوع من التواصل والحوار المستمر بين زمنين أو طبقتين، وقد يكفل هذا الحوار المتخيل بين الشخصية والطيف تغييرا في شكل النهاية عن نهاية الطبقة السابقة التي تمثلها أروى صالح، تلك النهاية التي كانت الشخصية الروائية طيبة أقرب إلى التوجه إليها.

بين التكلّم والغياب وفقدان الإيقاع

يدرك القارئ للرواية أن الحضور الأكبر لضمير المتكلم، لأن هناك شخصية أساسية تحاول أن تصل إلى إدراك خاص لذاتها بعد مرورها بعدد من التجارب والانتهاكات الذكورية، مثل الاعتداء الجسدي، والسادية. ولكن في ظل هيمنة المتكلم المرتبط بالكشف والبوح عن تجربة أساسية ورئيسة، هناك حضور لضمير الغياب الذي يشير إلى القدرة على تمثل وتمثيل الآخر الشبيه الذي لا ينفصل في تجربته عن الذات، فهناك مساحة من التشابه توجد نوعا من الظلال المتداخلة قمعا ومقاومة، تسيّج جميع النساء داخل مساحة القمع بالرغم من اختلاف الوعي والسياقات.

هناك شخصيات تمثل جزءا من روح الشخصية ومحيطها الوجودي، ولهذا لم تؤسس الرواية لها وجودا مستقلا خاصا بها في السرد، بل يأتي الحديث أو السرد عنها مندمجا بحديث الشخصية عن نفسها، وكأن هذه الشخصيات جزء مكمل لوجودها، أو تشكل على الأقل مساحة من مساحات التطابق والاندماج مع الشخصية الرئيسة. فشخصيات مثل رؤوف الحسيني زوجها الذي قتل في الثورة، ومثّل طيفه حضورا لافتا، ومساحة فاصلة بينها وبين مراد حتى في لحظات الاحتراق الجسدي، حين تزوجها عرفيا بعد تجربة الفقد، بالإضافة إلى طلابها مثل مجد ومحمود وآخرين غيرهما، ظلّ الحديث عنها مضمنا داخل سرد الذات عن نفسها، لأن هذه الشخصيات تشكل معها انسجاما روحيا خاصا.

وإذا كان الاتكاء على التكلم والغياب يمكن أن يبرر بوصفه آلية تحيل الكون الروائي إلى فصائل قريبة أو بعيدة عن روح الذات الساردة وانسجامها، فإن ذلك يوجهنا نحو معاينة فقدان الإيقاع في النص الروائي، خاصة الإيقاع الروحي والجسدي الذي يمكن للقارئ أن يبصره بين ممثلين لإطاري الذكورة والأنوثة.

والنص الروائي في كشفه عن فقدان الإيقاع الروحي والجسدي، يعقد غالبا اتصالا كاشفا مع اللوحات العالمية، ففي ظل الجزئيات السابقة الكاشفة عن هذا المنحى، يتداخل ذلك مع الإشارة إلى لوحة «عذراء داني» لمايكل أنجلو التي لم تعجب النقاد على اختلاف أسبابهم، لأنها تقدم العذراء بشكل متخيل غير مشدود لمؤسس سابق، بعيدا عن سماحة الوجه، وكأن في ذلك كشفا للآلام النسوية المختفية داخل كل ذات. وتبدو شخصية مراد في سياق فقدان الإيقاع شخصية لها وضعها الخاص من خلال تاريخها، فهناك دائما شعور بالرفض، سواء من ابنة عمه في بداياته، أو من طليقته سارة، أو من طيبة تلميذته وزوجته عرفيا، فقد عاش دائم الشعور بحضور طيف رؤوف، حتى في اللحظات الحميمة.

وربما تكون حالة العروسة الباكستانية (مريم مع زوجها أرسلان) بالغة الدلالة على هذا الفقدان، فقد تجلت حالتها من خلال فعل المراقبة التي تقوم به الساردة الفعلية في النص، فقد اصطدمت بالفارق بين المتخيل في مدينة الأحلام في الإمارات، والوضع غير الآدمي، في إقامتها مع زوجها الذي أرسلت إليه داخل شقة مقسمة، وفي ذلك السياق تبدو الحياة مستحيلة بين عروسين، ومخالفة لما يقوله النص الروائي في وصفه للمتخيل المختزن داخلها: «كان يرقص في خيالها شهر العسل العالمي الذي ستقضيه في المدينة الخيالية، جولاتها في مول دبي، وقضاؤها عطلة نهاية الأسبوع على شاطئ الجميرا».

الرواية – في سياق هذا التصوّر الواسع – نص كاشف عن مجمل الظواهر الخاصة بالأزمة بشكل عام، وعن التحولات السياسية والاجتماعية، وعن الهوية المتلبسة بعلل ثابتة، تظل تعرقل حركتها، خاصة عند تعرّض الرواية للفارق الطبقي بين هايدي ابنة مراد وسارة، حين صدمت بسيارتها الطالب محمد الذي يعاني ظلما في سرقة حقّه في التعيين في وظيفة معيد، بسبب ابنة لأحد الأساتذة بالرغم من كونه الأول في الترتيب. ولكنْ في الرواية جانب لا يقلّ اهمية من الجوانب السابقة الخاصة بهذه التحولات، يتمثل في المناقشات الجادة حول الفن، والقضايا المتعلقة بالإدراك، واعتبار الفن- في مجمله- وسيلة من وسائل التعاظم على المحدودية أو القدرية الإنسانية المحسومة بالنهاية والموت، ففي الفن- الفن الحقيقي- ثمة أبدية تعاند الزمن ورياحه وسطوته، فالفن نوع من التوحد مع الوجود والكون. وقد جاء كل هذا السرد المعلوماتي- ومعه كل الجزئيات المرتبطة بعلم النفس التي لا تظهر بشكل مباشر- مندمجا وذائبا في الإطار المعرفي الخاص بالرغبة الدائمة من النساء للوصول إلى التحرّر، وصناعة ذات مكتفية بحضورها وقدرتها على الفعل والتأثير.

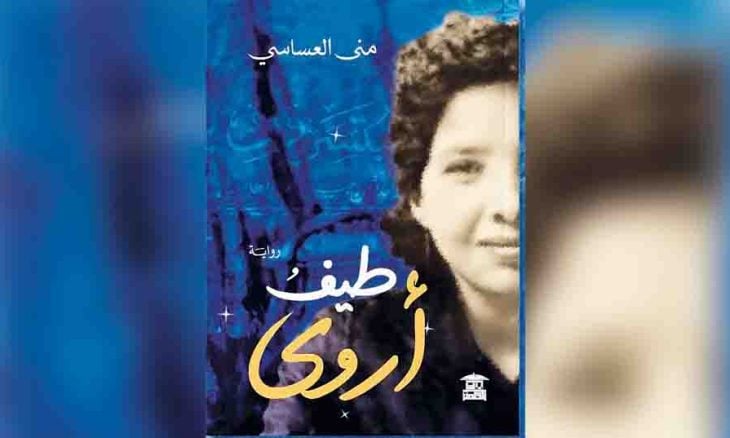

منى العساسي: «طيف أروى»

بيت الحكمة للثقافة، القاهرة 2025

241 صفحة.