فيلم «رسالة حب»… اعتراف بحقيقة الطبيعة البشرية

زيد خلدون جميل

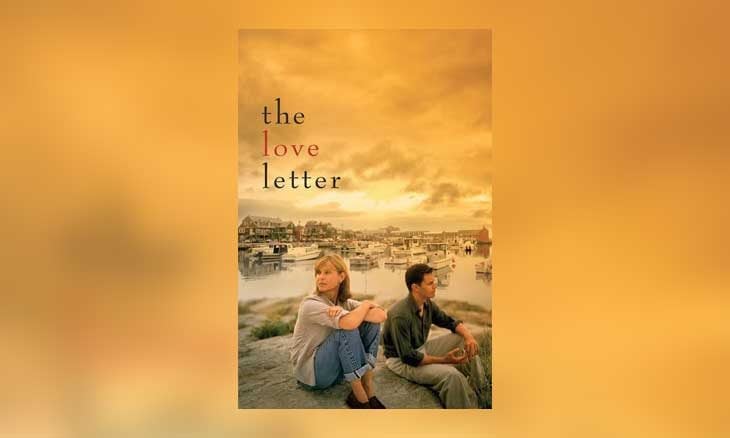

قد يبدوبعض الأفلام السينمائية للوهلة الأولى رومانسية أوفكاهية. ولكن هذا الشعور يزول عندما يتمعن المشاهد المتمرس بأحداث الفيلم، حيث يفاجأ بأنها تعبر في الحقيقة عن مأساة حقيقية يواجهها المجتمع الحديث، وربما ذلك المشاهد أيضا. ونستطيع أن نطبق هذا على فيلم «رسالة حب» The Love Letter الذي عرض عام 1999 وشارك بطولته كَيت كابشو وتوم سيليك وأيلين ديجنريس وتوم أيفريت سكوت.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في مدينة صغيرة خيالية تقع في ولاية ماساشوستس الأمريكية، حيث تدير «هيلين» (كَيت كابشو) متجرا لبيع الكتب. ولا تمر هذه المرأة في أسعد فترة في حياتها، فهي في أواسط الأربعينيات، وقد تطلقت حديثا وتركتها ابنتها الوحيدة. وتعثر المرأة في متجرها على رسالة حب مكتوبة بشكل لطيف، دون أي أشارة إلى كاتبها، أو الشخص الذي وجهت إليه الرسالة. ولكن «هيلين» افترضت فورا أنها هدف كاتب الرسالة، ولكنها حارت في محاولتها معرفة الكاتب، وكان استنتاجها الأول أن الكاتب هو «جوني»، الشاب العشريني الذي يعمل لديها. ويعثر ذلك الشاب بدوره على الرسالة بالصدفة ويظن أن كاتبتها «هيلين» نفسها، فتبدأ علاقة غرامية بين الاثنين اللذين يتفاجآن عند اكتشافهما أن أيا منهما لم يكتب تلك الرسالة. وتستمر أحداث الفيلم بعثور عدة أشخاص من رواد المتجر على هذه الرسالة، ويظن كل منهم أنه، أو انها المستهدف بها، ويحاول جاهدا العثور على كاتبها، حيث شعر كل منهم أن هنالك من يحبه ويحاول التواصل معه عن طريق الرسالة. وينتهي الفيلم هنا.

تحليل الفيلم

يمتاز فيلم «رسالة حب» بقابليته على إظهار مأساة اجتماعية وخطيرة بشكل مبسط ورومانسي، تكاد تخدع المشاهد، فيبين أن كل من الذين عثروا على الرسالة كانوا يعانون في الحقيقة من العزلة الاجتماعية، وأن حياتهم جعلتهم يكبتون توقهم لمشاعر الحب والمودة. وقد ينكر كل منهم ذلك لسبب ما، أو أن هموم الحياة جعلته ينسى ما هو بديهي، فالبلدة في الفيلم تبدو رائعة ويعطي الجميع الانطباع أن حياتهم منظمة بشكل يخدم مصالحهم، ولا ينقصهم شيء، دون أن يلاحظوا أن هذه الصورة المثالية تخفي تعاسة كامنة في نفس كل منهم. ولكن هذه الرسالة كانت القنبلة التي أيقضت الجميع، فكان رد فعلهم غريزيا، واكتشفوا جميعا أنهم في الحقيقة تعساء.

وعلى الرغم من أن الفيلم يتناول موضوع الحب الرومانسي، ولكن حاجة الإنسان إلى الحب أوسع من ذلك بكثير، إذ هنالك حب الأخوة والوالدين والأبناء والأقارب والأصدقاء والزملاء وغيرهم. ولكن فقدان الحب ما هو إلا نتيجة مرض اجتماعي بالغ الخطورة. ولنأخذ الولايات المتحدة كمثال، فأكثر من ربع سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعانون منه، وتشير الإحصائيات إلى أن نصف الشعب الأمريكي، عانوا منه لفترة من حياتهم، ويدل هذا أيضا لزيادة حادة في صعوبة العثور على شريك حياة. وتزداد هذه النسبة كل سنة، ما يشير إلى مستقبل مثير للرعب، حتى إن الحكومة الأمريكية ذكرت عام 2024 أن البلاد تواجه وباء بسبب هذا المرض. والمرض المعني هنا هو الوحدة.

الوحدة

تناقض الوحدة أحد أهم سمات الطبيعة البشرية، كون الإنسان بطبيعته كائنا اجتماعيا. وبسبب هذه الطبيعة الاجتماعية يستطيع الإنسان التعامل مع مجتمعه في عمله وحياته الخاصة، والعثور على شريك حياة. ويؤكد العلماء أن الوحدة، وحتى القليل منها، تسبب ضررا بالغا على الصحة النفسية، وكآبة قاسية، بل إنها تغير من طريقة ترابط خلايا الدماغ، كما أنها تؤثر على القلب وضغط الدم وجهاز المناعة، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى مثل الإنفلونزا. ويؤثر هذا بدوره على الدماغ ما يزيد من ضرر الوحدة عليه. وبالتالي يزيد من احتمال الإصابة بأمراض عقلية، لاسيما مرض الزهايمر بمقدار الضعف وكذلك باركنسون. ومن المعروف أن الذين يعانون من الوحدة يمتازون بحساسية غير عادية للنقد، أو أي تصرف قد لا يبدو وديا ويشكون في كل من حولهم، ولا يجيدون التعامل مع الآخرين، كما يزداد احتمال التفكير بالانتحار. ويقدر أحد العلماء أن الوحدة تعادل تدخين خمس عشرة سيجارة يوميا، وكل هذا يعني زيادة حادة في تكاليف الرعاية الطبية، حيث يقدر البعض أن الوحدة تزيد من هذه التكاليف بمقدار مئة وسبعين مليار دولار سنويا. وللأسف أن الإصابة بمرض الوحدة قد يحدث، حتى إذا كان المرء محاطا بالناس، فعدم القابلية على التواصل الاجتماعي معهم، يجعل المرء معرضا للإصابة.

بينت جميع الدراسات أن المواطن الأمريكي حاليا يقضي وقتا أطول بمفرده، ولديه عدد أقل من الأصدقاء المقربين، مما كان عليه الحال قبل عشرين عاما، بالإضافة إلى زيادة في انقطاع الاتصال بالأخوة والأبوين. وجعل هذا المواطن العادي أقل انتماء لمجتمعه، على سبيل المثال يسكن أكثر من مليون شخص في مدينة نيويورك الأمريكية بمفردهم، وكانت فترة وباء كورونا فرصة ذهبية للعلماء لدراسة تأثير الوحدة على الإنسان، حيث انعزل المواطنون بشكل غير عادي. وكانت نتائج هذه الدراسة تدل على قسوة تأثير هذه الظاهرة الاجتماعية. وقد تعددت الاقتراحات حول أسباب هذه الظاهرة الخطيرة، وكان من أوائل المتهمين الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث لوحظ أن الذين يعانون من الوحدة يقضون فترة أطول في انغماسهم فيها، ما جعل الاتصال الشخصي والمباشر نادرا، ومما زاد من خطورة هذا العامل أن مستخدم وسائط التواصل الاجتماعي لا يستطيع التمييز بين الخيال والواقع، كما أنه يشعر بالانحطاط عندما يرى الجميع فيها في أفضل حالاتهم ومستمتعين بحياتهم. ومع ذلك، فإن هذا العامل لا يمكن أن يكون الوحيد على الإطلاق، كما أنه قد يكون أحيانا عاملا يفاقم حالة سببتها عوامل أخرى.

الغريب في الأمر أن الأفلام السينمائية تشجع على الوحدة، فالبطل على الأغلب عديم الأصدقاء والأقارب، ويفعل ما يشاء من بطولات ضاربا بعرض الحائط مشاعر الآخرين، بل إن الوحدة سبب انتصار البطل. والأمثلة كثيرة مثل «شرلوك هولمز» و»جيمس بوند» وجميع الشخصيات التي مثلها كلنت أيستوود دون استثناء، وحتى الأغنية الشهيرة التي غناها الممثل لي مارفن في فيلم «أصبغ عربتك» تدور حول كره البطل للقاء الناس وحبه للبقاء بمفرده.

ما يزيد من تفاقم حدة الشعور بالوحدة وانتشارها في المجتمعات، في مختلف أنحاء العالم ظهور الذكاء الاصطناعي، فجميع العلماء يتوقعون فقدان أعداد هائلة من الناس أعمالهم، ويشمل ذلك الأطباء والمهندسين وحتى الكُتّاب. والعمل أكثر من مجرد وسيلة لكسب المال لأنه يعطي للإنسان شعورا بالأهمية والاحترام، كما أنه خير وسيلة رئيسية للاختلاط الاجتماعي، ولذلك، فإن فقدان العمل يعني انعزال المرء عن المجتمع، كما سيجعل الذكاء الاصطناعي المرء محاصرا من قبل الآلات. ويشكل هذا فرصة لبعض الشركات لاستعمال الذكاء الاصطناعي لاستغلال كل من يشعر بالوحدة، إذ برزت ظاهرة الصديقة الوهمية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، ونالت نجاحا كبيرا، وسبب نجاحها أن العقل البشري غير قادر على التفريق بين الحقيقة والخيال. وبالتالي يقتنع المستخدم بأنه لا يتكلم مع شخصية وهمية، بل مع امرأة أو رجل حقيقيين، فمثلا أثبتت الدراسات أن الذين يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي حاليا يظنون بشكل لا إرادي أنهم يتعاملون مع شخص حقيقي، على الرغم من أن هذه التقنية ما تزال في بدايتها، وسوف يتطور الأمر حتى تنتج التقنيات الحديثة أشخاصا آليين يعيشون مع المرء، وكأنهم زوج أو زوجة. ويستطيع هذا الشخص الآلي أن يتحدث عن أي موضوع، ويمتاز بأنه يتعلم كيفية التعامل مع المستخدم البشري بسرعة فائقة، فيفضله المرء على الشخص الحقيقي. ويعني كل هذا أن أعدادا كبيرة من الناس سيموتون دون أزواج أو أطفال. وقد يتساءل المرء حول من سيبقى في النهاية، وربما سيبقى عدد صغير للغاية من الناس المنعزلين في مدن رائعة، تمتاز بتقنيات غير معقولة بالنسبة لنا حاليا، ولكنها خالية من علامات الحياة اليومية. إنه المستقبل المخيف الذي يرفض المرء أن يتخيله، حيث يتحول العالم إلى صورة مثالية عديمة الروح.

باحث ومؤرخ من العراق