شخصيّات العرفان الإسلامي: في البحث عن المعروف الحاضر الغائب في الإنسان

عبداللطيف الوراري

العرفان والهويّة

لا يخفى الدور الرئيس الذي تضطلع به الشخصية في الحدث الروائي أيّا تكن طبيعة اشتغاله، إن لم نقل هي الحدث نفسه. وإذا قصرنا حديثنا على الرواية العرفانية، بالنظر إلى التاريخ الثقافي، أو حقل معرفة الرجال، الذي تعود إليه وتستلهم منه غاياتها الكبرى، يمكن القول إنّ للشخصية داخلها مركزَ ثِقْلٍ داخل الحدث. لا يضع السارد بينه وبين الشخصية التي يحكي عنها، وهي في الغالب شخصية تاريخية مشهودة لها بمقام العرفان، مسافة ما. إنّه يبطل مثل هذه المسافة، فيحلّ فيها ويكتب سيرتها كأنّها سيرته هو ممتدّة فيه وماثلة أمامه في عين الوقت. إنّ الماضي حين يُسْدل الستار عليه تبقى آثارها التي تستعاد لاحقا، ويتمّ تطويرها بشكل يعطيها «هيولى» مستمرة، وهذا هو شغل الروائي الحالّ الذي ما إن يكتب عن هذه الشخصية العرفانية، حتى ينغمر بفيض أحوالها، فتتحول الكتابة عنده إلى «مماهاة» بينهما على ميدان التجربة الإنسانية. لكن ليس بمعنى التطابق؛ أي ليس إلى حدّ أن تخلق هذه المماهاة التباسا بين صوتين، وتاريخين وهويّتين على النحو الذي يعطل «خاصّية» الذاكرة بقدر ما يقيم ـ بالأحرى- عدالتها بتعبير بول ريكور، التي ليست في البحث عن الماضي، بل تكمن أكثر في تعليم عدم نسيانه؛ لأنّها لا تهمّ تاريخا مضى، بل ما زال مُستمرّا بصيغ مختلفة، ونحن على هذا النحو مدينون له: «إن واجب الذاكرة لا يقتصر على الاحتفاظ بالأثر المادي الكتابي، أو غير المكتوب للوقائع الغابرة، بل ينمي الشعور بأننا ملزمون نحو هؤلاء الآخرين، الذين سنقول عنهم لاحقا إنهم لم يعودوا موجودين، ولكنهم سبق أن كانوا. دفع الدَّين، كما نقول، ولكن كذلك إخضاع الميراث إلى تصفية حساب».

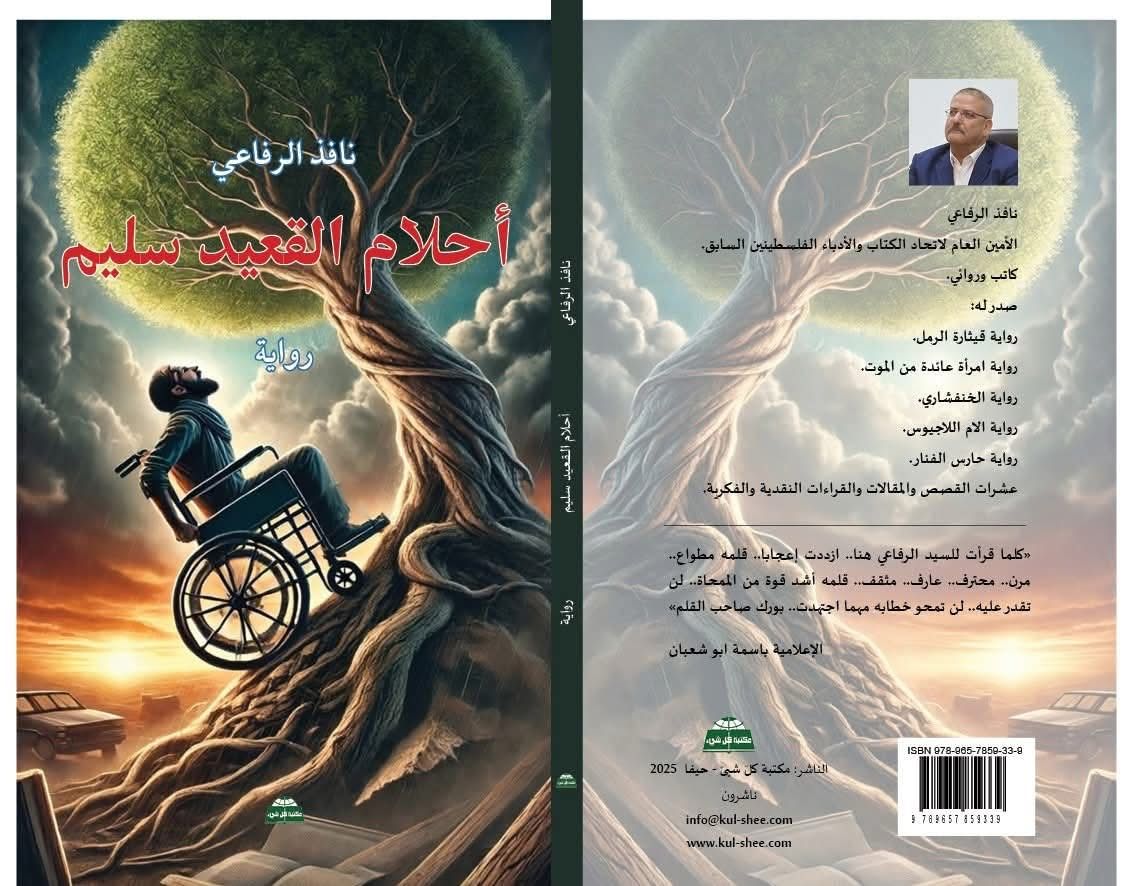

في رواياته يعمل الروائي المغربي عبد الإله بن عرفة على توطين هذه الذاكرة، ولكن بين السارد وشخص السرد العرفاني علاقة تكون قد تحوّلتْ في غمار المواجيد والأحوال والأشعار والمواقف، التي جرى تسريدها، بَلْ استشفافها، إلى ما يشبه «تناسخ أرواح»؛ ليس لأنّ الغزالي أو ابن عربي أو الجنيد، أو من على شاكلته قد مات، بل لأنّ النـتائج التي توصل إليها يجب أن تستمرّ وتنتقل، عبر وسيط الرواية، إلى آخرين لفهمها وتطويرها من أجل قيم مشتركة تقوم على المحبة والمعرفة والإيثار. وأعتقد أنّ أنا السارد قد التبس بأنا السيرة الغيرية، ليس بسبب رهافة دواخله، وثقافته الواسعة وحسب، بل كذلك بسببٍ من فهم المهمّة التي من أجلها يكتب؛ وهي أن يجعل مفهوم الإنسان العارف واضحا أمام الجميع، ليس بمعنى أن يأكل ويشرب ويتزوج وما إلى ذلك، بل بوصفه كأداة رائعة لتطوير الكون. ووفق هذا التأويل، يجب أن نفهم بأنّ الهُويّة العرفانية للشخصية التي تتوتّرُ بين الأنا والآخر، بين الشخصي واللاشخصي، ثُمّ لنصّ الرواية ككلّ، إنما هي تجري، بتعبير عبد الإله بن عرفة في سياق بحث سبل «الوصول إلى المعروف الحاضر الغائب في الإنسان؛ أي الوجود الذي به قيام كل موجود. ولا قيام للوجود المستفاد من دون قَيُّومية الوجودِ الحقّ».

لا يتوقف مرجع الكتابة عند الماضي، أو يبقى أسير أحداث من التاريخ الجمعي والشخصي التي يحيل عليها، وإنما هو مرجعٌ لا زمنيٌّ ممتدٌّ يستوعب في ديمومته الماضي والمستقبل، فلا يستحضر الحكاية التاريخية ويُشيِّد مادّتها البيوغرافية بغرض استعادة الماضي واستهلاكه نفسيّا وجماليّا من طرف القارئ، وإنّما يُحيّنها لموقف آني وشرط حاضر. فإلى جانب واجب التعريف بسيرة الشخصية من تراث العرفان الإسلامي (ابن عربي، ابن سبعين، الششتري، الغزالي، ابن الخطيب، ابن حزم، الجنيد..)، وردّ الاعتبار لشخصها وفكرها الذي قام على تقعيد الاصطلاح بناء على مصادر التوحيد واستلهام تنوعها المعرفي، إلا أنّ الشرط الأفيد من استدعائها، وباعتباره معتبرا به في مجال التخييل العرفاني؛ هو أنّ الروائي يكتب «عن شخص وحيد وبطل وحيد هو الإنسان الكامل الثّاوي خلف كل هذه الشخصيات، والمنحَجِب في كل إنسان». صحيح أنّ مثل هذه الشخصيات لها وجود تاريخي إذ عاشت في زمن مضى، واستطاعت أن تكون جزءا من تراث المسلمين الروحي، إلا أنّ حضورها ما زال يتعالى على المعيش اليومي، وينشدُ ما وراء الظاهر الذي يتجاوز محدودية الواقع وإكراهاته؛ فهي ما تزال تمتلك مفاتيح أسرار المعرفة وقيم الأخلاق الرفيعة معا، ما يجعل الروائي يتلبّسها ويُقدّمها في «هُويّات» سردية متجددة عبر البحث والتنقيب، بإمكانها أن تجيب على أسئلة الحاضر، أو على الأقل تساعدنا على فهمه من أجل استيعابه والتعاطي معه بلا خوف أو تردّد.

سرديّات من أجل الحاضر

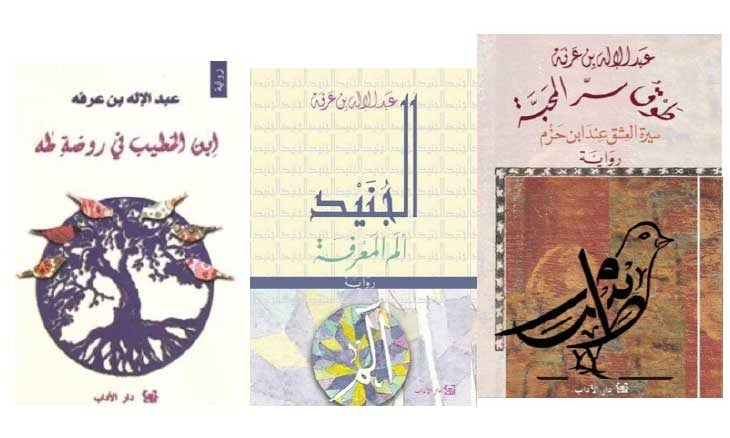

في رواية «ابن الخطيب في روضة طه»، نجد أنفسنا أمام حكاية سرديّة للسان الدين بن الخطيب، التي تطوّرتْ فصولها حسب أسماء الطبائع الأربع في تسلسلها: طبع الماء، طبع الهواء، طبع النار، طبع التراب، ثُمّ (شجرة الطبوع)، وهي شجرة الحب التي ألف فيها ابن الخطيب كتابه الشهير «روضة التعريف بالحب الشريف»، وبسببه لُفِّقَتْ له تهمةُ الزندقة ظلما وزورا، فَسُجِنَ وعُذِّبَ ثم خُنِقَ وأُلقيَت جثته فوق قبره ثم أحرقت، غيظا من حساده في غرناطة الآيلة للسقوط. وُلد ابن الخطيب ونشأ قريبا من مراكز السلطة والقرار، ومنذ أن سطع نجمه ولفت الناس إليه زادت محنه الشخصية، بين نفي وأسر ضمن السياق التاريخي العارم الذي كانت تجرفه الصراعات والدسائس والمؤامرات، فوجدت الشخصية الرئيسية نفسها جزءا من نسيجها وضحيّة لِسُعارها. تعكس الرواية حيرة ابن الخطيب بين رحلة الكشف عن الباطن الخفي، وإغراءات السلطة. ومع علمه أنّ الأندلس حلم مختلس لا بُدّ أن يتبدّد، إلا أن تركيبته النفسية الحيوانية مثّلت التجسيد الأبرز لعذابات «أناه» المُغامِرة. كانت هذه الحيرة تتجدّد ويتجدّد معها سؤال البحث عن معنى الذات واكتشافه باستمرار في المعرفة وعبرها، بين أن يقنع بالتعريف، وأن يكون العارف نفسه، ليستشهد على مبضع الحقيقة ويغيب طائرا أخضر في بحر الملكوت.

وفي روايته «طوق سر المحبة: سيرة العشق عند ابن حزم»، يستلهم الروائي سيرة العالم والمفكر الأندلسي ابن حزم وخزين أفكاره وتأمُّلاته، وهو الذي كتب كتبا غير مسبوقة في مجالات متنوعة، وكان له تأثير عظيم على من أتى بعده في العرفان والفلسفة والفقه والأصول واللغة، وعلم مقارنة الأديان وغيرها. يسعى الروائي إلى ردّ الاعتبار لهذه القامة الفكرية الكبيرة التي ظلمها التاريخ، بسبب شجاعته الفكرية والسياسية حينا، ومزاجيّته حينا آخر، إلى حدّ جعلت معاصريه يهجرونه ويعرضون عن ذكره ويقدحون فيه، ولا يترجمون له بما يكفي. وإذا كان سجال المعارك ذاب في حركة تاريخ الفكر، فإن ما بقي من ابن حزم هو رؤيته للعالم ووصيته بأن أسمى شيء في الوجود هو الحب، من خلال كتابه ذائع العطر وأحد الكتب الكونية القليلة التي أصبحت تراثا إنسانيّا مشتركا: «طوق الحمامة». يعود الروائي إلى هذا الكتاب ويدخل معه في حوار مثمر ومفتوح، مثلما يريد أن يرسم صورة منصفة لابن حزم تُقرّبه من القراء، بحيث إن أغلب من ترجموا له يتركون غُفْلا جزءا كبيرا من حياته، وتحديدا منذ خروجه من قرطبة في حدود سنة 420، فلا نجد أي تفاصيل عن حياته حتى وفاته سنة 456هـ. فبعد التنقيب والبحث ومقارنة المصادر التاريخية والأدبية، خاصة كتب ابن حزم نفسه، يملأ الروائي كثيرا من البياضات والفجوات، التي بقيت في عتمة التاريخ بسبب أو بآخر. وبهذا المعنى، فإنّ الرواية تجمع بين كونها عملا أدبيّا يقوم على التخييل، وحرصها على أن توفر معلومات جديدة في مجال التاريخ ومعرفة الرجال.

تطرح سرديّة ابن حزم الذي عايش سقوط الخلافة الأموية في الأندلس وظهور ملوك الطوائف، جذورَ الصراع الذي حصل بين المسلمين وأوروبا المسيحيّة. وبما أن الرواية تخضع لمفهوم الكتابة الذي يعرج بالنور عبر السفر من عالم الواقع إلى عالم الخيال، إلا أن مرجعها الكتابي لا يتوقف عند الماضي ولا على أحداث من التاريخ الجمعي والشخصي التي يحيل عليها، وإنما هو مرجعٌ لا زمنيٌّ ممتدٌّ يستوعب في ديمومته الماضي والمستقبل، فلا يستحضر الحكاية التاريخية ويُشيِّد مادّتها البيوغرافية بغرض استعادة الماضي واستهلاكه نفسيا وجماليا من طرف القارئ، وإنّما يُحيّنها لهدف رئيس وشرط ضاغط. فإلى جانب واجب المحبة ودعوة الإقبال عليها عبر سيرة ابن حزم في ظل تنامي (عصر التطرُّفات)، والتنبيه إلى الآثار المدمرة لغياب الحكم الرشيد التي استفحلت مع ملوك الطوائف، تطرح الرواية قضية التراث الثقافي والحضاري والعمراني الإسلامي في الأندلس، بقدر ما تكشف الأسباب التي غفل عنها المؤرخون في تفسير أسباب إخفاق التعايش بين الديانتين (الإسلام والمسيحية) في الأندلس.

يعود الروائي عبد الإله بن عرفة في روايته «الجنيد ألم المعرفة»، إلى سنوات القرن الثالث الهجري في دار السلام بغداد، وينقل لنا أطوارا كثيفة ودالّة من حياة هذا الصوفي وأساتذته وأصحابه من أهل الاستبصار وسط محن وفتن وقلاقل لم تهدأ طوال هذا القرن، تُوجّهه رؤية روحية وحضارية من مسائل التوحيد والمعرفة والسلطة والاختلاف، ولم يعوزه الدليل الشرعي في الدفاع عنها عبر دروس حلقته الكاشفة. لكن نصّ الرواية يسعى إلى رسم صورة بديلة لهذا المتصوف البغدادي، تملأ كثيرا من البياضات والفجوات، بقدر ما تُقرّبه من القراء، بحيث إن أغلب من ترجموا له يتركون جزءا كبيرا من حياته غُفْلا، ولا يذكرون عنه إلا مناقب محددة وأقوالا مأثورة وإشارات ومواقف متناثرة بين كتب الأخبار والتراجم وأصحاب الطبقات، فلا نجد ـ مثلا- أيَّ تفاصيل عن طفولته، وحياته الشخصية، وعلاقته بزوجته فاطمة، وابنيه، وخاله السري السطقي الذي تولّاه بعد موت أبيه، وأساتيذه مثل الحارث المحاسبي وأبي ثور الكلبي، وحلقته النورانية التي تولّاها بقلبه الحييّ وضميره الحيّ منذ أن رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) في منامه يقوله له: «تكلّمْ على الناس»، ومحيطه الاجتماعي الذي احتكّ به بسبب عمله في الدكان الذي تركه له أبوه لبيع الخَزّ في سوق المنسوجات في بغداد، بل الأطرف أن الروائي الذي يتلبس صوته السردي، يقدّم الجنيدَ إلى القارئ بلا هالة قدسية؛ فهو التاجر الذي يعرف بأنواع الألبسة والمطارف والعمائم ووظائفها، ويطلع على نوايا مرتادي السوق، وهو الشفّاف الذي تأخذه حال الطرب وتهزّ شُغاف قلبه أبيات العرفان، والعاشق الذي تسحره فاطمة وينغمر بعطرها الخاص وجسدها الملتاع، وغير ذلك.

لقد اعتمد الروائي في سرد مادّته عن الجنيد، على ما هو مرجعي- بيوغرافي حدث في الماضي، ولكنه أدمجه في سيرورة التخييل العرفاني الذي يصبغ وجه العمل السردي بأحواله وإشاراته، ضمن مفهوم الكتابة بالحال الذي يسافر من عالم الواقع إلى عالم الخيال. ومن هنا تتوتر الشخصية بين شرطها الإنساني العادي وسِجلّها العرفاني الذي يميزها ويرتفع بها إلى عالم رمزي لكونها حاملة لقيم نوعية ومالكة لأسرار معرفية تساعدها على السلوك والسفر في مقامات الوجود؛ أي أنها تحضر بدلالتها العَلَمية، ثم بدلالتها الرمزية التي تشعّ من «ألم» المعرفة في ما هي تتمرأى في أعيان الموجودات، أو تتعلق بالمطلق. وفي هذا الموقف البرزخي تُحقّق شخصية الجنيد مرتبتها الوجودية التي تترقى في مقامات التجلّي والشهود.

هكذا يعمل الروائي على ردّ الاعتبار لشخصية الجنيد وفكره، الذي قام على تقعيد الاصطلاح بناء على التوحيد، الذي يرتدّ إلى مصادر القرآن والسنة والوجود، ولأصحابه من أهل الاستبصار (النوري، سمنون، الشبلي، الجريري)، الذين واجهوا تهم أعدائهم من مترسّمي فقهاء الفروع، والتنبيه إلى الآثار المدمرة لغياب شروط التداول السلمي للسلطة، وفضح المذاهب والأيديولوجيات التي تستغلّ الدين للوصول إلى السلطة (الباهلي، غلام الخليل)، أو التي تتخبط في أوحال التوحيد، تطرح الرواية قضية المعرفة ضمن واجب احترام الرأي والرأي الآخر في ظل تنامي «عصر التطرُّفات»، والحكمة من تعدد المذاهب واختلاف أصحابها في تأويل مساحة الظنّي واللامكتمل وفهمه ليس في مسائل الفقه وحسب، بل في الفكر الإنساني المعاصر على تشعب أوعيته وكثرة إشكالاته.

كاتب مغربي