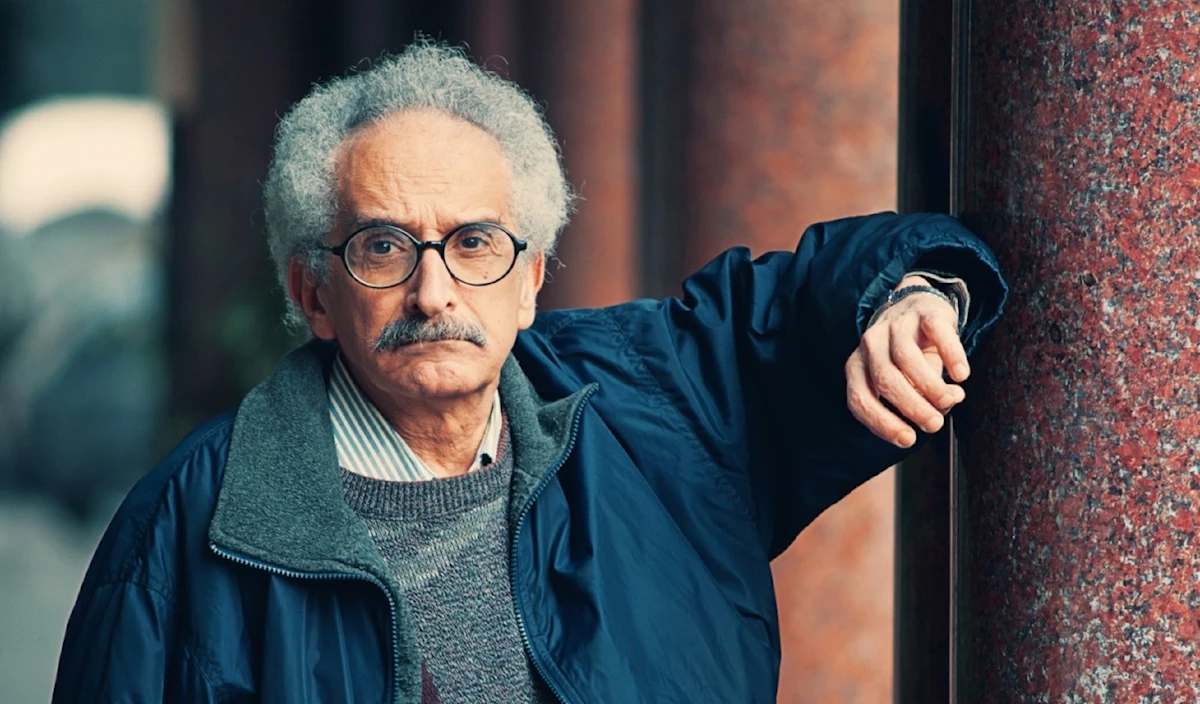

ابن التحولات الكبرى مات في لحظة الذروة الفلسطينية: صنع الله إبراهيم… الكاتب الشاهد

ابن التحولات الكبرى مات في لحظة الذروة الفلسطينية: صنع الله إبراهيم… الكاتب الشاهد

أمس، انطفأ الكاتب اليساري المصري على إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة. عُرف الراحل بمواقفه الجريئة وانحيازه لقضايا الحرية والعدالة. بدأ مسيرته الأدبية بعد خروجه من السجن، وكتب روايات توثيقية نقدت السلطة والقمع. عبر 16 رواية، شكّل مشروعه شهادةً أدبية وسياسية على الواقع العربي الحديث

في عام 2003، وقف الأديب صنع الله إبراهيم (1937 ــ 2025) في قلب القاهرة لتسلّم جائزة «ملتقى الرواية العربية»، لكنه فاجأ الحضور برفضها، ملقياً خطاباً مدوياً قال فيه: «في هذه اللحظة التي نجتمع فيها هنا، تجتاح القوات الإسرائيلية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتقتل النساء الحوامل والأطفال، وتشرّد الآلاف، وتنفّذ بدقة منهجية واضحة خطة لإبادة الشعب الفلسطيني.

مع ذلك، تستقبل العواصم العربية زعماء إسرائيل بالأحضان. وعلى بُعد خطوات من هنا، يُقيم السفير الإسرائيلي في طمأنينة، وعلى بُعد خطوات أخرى يحتلّ السفير الأميركي حيّاً بأكمله من العاصمة، بينما ينتشر جنوده في كل ركن من أركان الوطن الذي كان عربياً».

لم يكن موقف صنع الله إبراهيم السياسي مفاجئاً، فهو كاتب اشتهر بانحيازه لقضايا الحرية والعدالة، وإيمانه العميق بالالتزام السياسي. وُلد في القاهرة عام 1937، ويُعد من أبرز الروائيين المصريين المعاصرين، عُرف بتوجهه اليساري ونقده الجريء للأنظمة العربية.

بدأت مسيرته الأدبية بعد خروجه من المعتقل في ستينيات القرن الماضي، في لحظة فارقة بين إنجازات المشروع الناصري وصدمة الهزيمة.

■ ابن جيل الستينيات والتحوّلات الكبرى

ابن جيل الستينيات، تشكّل وعيه وسط تحولات كبرى، فكتب نصوصاً كسرت البنية التقليدية، واستلهمت قضايا الحرية، القمع، والهزيمة. وقد تميّزت تجربته بتوظيف الأرشيف والوثائق لرصد السجن والسياسة والمجتمع، من دون السقوط في الأيديولوجيا المباشرة، إذ تناول موضوعات شائكة بفنية عالية، وجعل من الذات الهشة مرآة لانهيارات الواقع العربي.

■ الرواية الأولى وصدام مع الرقابة

كتب صنع الله إبراهيم 16 رواية، إلى جانب ثلاث ترجمات وبعض قصص الأطفال. صدرت روايته الأولى «تلك الرائحة» عام 1966، عقب خروجه من المعتقل، وكان ينوي كتابة رواية عن الطفولة، أرجأها لاحقاً إلى رواية «التلصص» بعد نحو أربعة عقود. جاءت «تلك الرائحة» كنص تجريبي يفتّت الشكل السردي التقليدي، متأثراً بلغة التقارير اليومية التي فرضتها عليه مراقبة الأمن. نشرها على نفقته الخاصة، وأرفقها ببيان كتبه أصدقاؤه دفاعاً عن تجربة صادمة وصادقة، عنوانها من اقتراح يوسف إدريس.

كتب روايته «بيروت بيروت»

(1984) عن الحرب الأهلية اللبنانية

واجهت الرواية قمعاً صامتاً: صودرت من دون إعلان، وحُظرت التغطية عنها، ولم تصدر كاملة إلا في 1986 بعد ظهور نسختين منقوصتين، واحدة منهما في القاهرة، والأخرى صدرت عن مجلة «الشعر» في بيروت. ورغم رفع الرقابة رسمياً، أثارت الرواية استياء بعض البيروقراطيين والمثقفين، إذ اعتُبرت خرقاً للحدود «الأخلاقية». وبينما دافع يوسف إدريس عنها، انتقدها يحيى حقي بوصفها «فجة وبذيئة».

■ «نجمة أغسطس» بين الحلم القومي والتجربة الفردية

سيظل صنع الله إبراهيم يواجه نظرات منزعجة بسبب كتاباته التي تتجاوز الأشكال التقليدية وتخترق المحظورات السياسية، وتربط بين الجسد والسلطة ضمن قوالب سردية أرشيفية.

ومن أبرز هذه التجارب روايته «نجمة أغسطس» (1974) التي تدور أحداثها في أجواء مصر الستينيات، وتحديداً في لحظة استكمال مشروع السد العالي… لحظة ذات دلالة رمزية وسياسية كثيفة. قدّم صنع الله إبراهيم هنا سرداً متأنّياً ومغايراً لبنية الرواية التقليدية، حيث يغيب الحدث بمعناه الكلاسيكي لمصلحة رصد تفصيلي لحياة صحافي يزور موقع بناء السد العالي في أسوان، فيتداخل المكان مع الذاكرة، وتتقاطع مشاهد البناء مع استدعاء تاريخي لشهادات وتجارب الاعتقال السياسي في الستينيات.

تمضي الرواية في قسمها الأول بوتيرة بطيئة، لكنها تسحب القارئ تدريجياً إلى قلب التجربة، عبر وصف حسّي دقيق يجعل من أسوان فضاءً محسوساً لا مجرد خلفية.

ثم تأتي ذروة الرواية في قسمها الثاني، الذي يتجلّى فيه نضج الكاتب الأسلوبي، إذ يمزج بين اليومي والتاريخي، الجنسي والسياسي، الفني والأسطوري، في نسيج سردي متماسك ينهل من وثائق وسير وأعمال فنية، ليبني بها عالماً يضج بالتناقض. هنا تتحول الرواية إلى تأمل عميق في مفهوم «الإنجاز» وسط عالم قمعي، وتفكك بحسّ تحليلي البنية السلطوية التي تربط بين الجسد والسياسة، بين النحت وبناء السد، بين الحضارة القديمة ومشاريع التحديث.

وفي القسم الأخير، تعود الرواية إلى إيقاعها السردي المتماسك، لتطرح أسئلة وجودية حول الحب والخذلان، وتضع في المقابل مأساة رمسيس الثاني رمزاً للسلطة التي تأكل ذاتها. بهذا الأسلوب الوثائقي – الوجداني، تقيم «نجمة أغسطس» حواراً صامتاً بين الفرد والتاريخ، وتقدّم نموذجاً متفرّداً للرواية التي تكتب من داخل التجربة لا من خارجها. وتطرح سؤالاً عن التناقضات بين الحلم القومي والتجربة الفردية التي تنهار بصمت في ظل ذلك الحلم.

■ «لجنة» الدولة الحديثة وآليات القمع

ثم تأتي رواية «اللجنة» (1981) لتعد أكثر أعمال صنع الله رمزيةً وتجريباً. وتدور أحداثها حول شخصية بلا اسم، يُستدعى للمثول أمام «لجنة» غامضة، لا تُفصح عن طبيعتها أو سلطتها، وتشرع في استجوابه من دون أسباب واضحة.

تتطور الرواية في سياق من التوتر والعبث واللايقين، إذ يخضع البطل لتحقيقات طويلة، يُطالَب فيها بتقارير عن شخصيات وأحداث ومؤسسات، بينما يظل القارئ حبيس شبكة من الأسئلة المفتوحة: من هي هذه اللجنة؟ ما سلطتها؟ ولماذا تُحقق؟

بنيت الرواية على نحو رمزي مكثف، يُحيل إلى جهاز الدولة الحديثة، وآليات السلطة، والقمع غير المرئي الذي يُمارس باسم النظام أو التقدم أو «التحقيق في الصالح العام».

تتقاطع الرواية مع عالم كافكا، من حيث غرائبية الموقف ومجهولية السلطة، لكنها تستند إلى واقع عربي شديد الخصوصية، حيث تُصبح «اللجنة» رمزاً للمؤسسات الرسمية، أو الكيانات الإمبريالية، التي تراقب الأفراد وتعيد تشكيلهم أو استبعادهم بناء على معايير مبهمة.

■ رصد المجتمع من الداخل

ثم تأتي رواية «ذات» (1992) لتعد واحدة من أهم محطات مشروع صنع الله إبراهيم السردي، وأكثرها جرأةً في تجسيد التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها مصر من الخمسينيات وحتى أوائل التسعينيات. تحولت الرواية لاحقاً إلى مسلسل تلفزيوني من إخراج كاملة أبو ذكرى عام 2013.

تتبع الرواية حياة «ذات»، الموظفة البسيطة في مؤسسة إعلامية حكومية، وتنقل عبر تفاصيل يومها العادي والبسيط، صورةً بانورامية للانهيارات الكبرى التي عصفت بالمجتمع المصري في ظل نظام سلطوي، واقتصاد مأزوم، وواقع ثقافي مرتبك.

اللافت في الرواية هو استخدام المزج بين السرد الشخصي والوثائق الصحافية، حيث يدمج الكاتب بين قصة «ذات» الشخصية ومقتطفات واقعية من الصحف المصرية في تلك المدة، ليخلق طبقةً إضافيةً من التأريخ السياسي والاجتماعي، ويؤكد توازي المسارين: حياة الفرد العادي، وتاريخ الدولة الكبرى.

وهنا تبرز عبقرية صنع الله في استخدام «اليومي» كأداة تفكيك وتحليل للبُنى السلطوية العميقة. رغم بساطة الشخصية وبطء إيقاع حياتها، فإن الرواية تحمل شحنة نقدية عالية، تستعرض عبرها تحولات القيم، وتدهور التعليم، وانتشار الاستهلاك، واغتراب الفرد داخل بيته ومجتمعه. و«ذات»، بوصفها شخصية هامشية، تصبح تجسيداً لمأساة المواطن العادي، الذي يُطلَب منه أن يتكيَّف مع كل تحوُّل، من دون أن يكون له رأي أو تأثير.

■ السجن صورة مصغّرة عن المجتمع

وتُعد رواية «شرف» (1997) من أكثر روايات صنع الله إبراهيم شهرةً وانتشاراً وإرباكاً، وقد جاءت على هيئة شهادة روائية دامغة عن واقع السجن الجنائي والمجتمع المصري في آنٍ معاً.

تدور الرواية حول الشاب الفقير، الذي يدخل السجن بعدما صرع سائحاً أجنبياً في مشاجرة مدافعاً عن شرفه، فيلقّب بــ«شرف». تبدأ الرواية من هذه الجريمة العابرة، لكنها لا تتوقف عندها، بل تُدخل القارئ إلى عالم السجن باعتباره صورة مصغّرة للمجتمع، بكل ما فيه من قهر طبقي، واستغلال، وفساد، وتحولات اقتصادية.

تنقسم الرواية إلى أربعة فصول، أبرزها الفصل الثالث، الذي يُصاغ على هيئة مسرحية كتبها أحد السجناء، كأنّ الكاتب يفتح حواراً بين أشكال السرد والتمثيل، ويختبر إمكانات الكتابة في التعبير عن القمع والانكسار.

وعبر هذه البنية المتعددة، ترصد الرواية آثار الخصخصة والانفتاح الاقتصادي في تسعينيات مصر، حيث تتحول حياة السجناء إلى سوق خاضعة لموازين القوة والمال.

■ الرؤية القومية

وما بين المحلي والقومي، لم يغفل صنع الله إبراهيم الواقع العربي الأوسع، إذ كتب روايته «بيروت بيروت» (1984) عن الحرب الأهلية اللبنانية، بعدما عاش في بيروت خلال اشتداد المعارك، ونقل عبرها تفاصيل الخراب، والانقسام الطائفي، والدمار الذي حلّ بالمدينة والمجتمع، فكانت الرواية شهادةً حيّة على تفكك الحلم العربي في أحد أبرز مراكزه الثقافية.

وفي رواية «وردة» (2000)، يعود إلى الخليج، حيث يستلهم سيرة مناضلة عمانية انخرطت في الثورة ضد النظام الملكي في ظفار. عبر شخصية «وردة»، يكشف الكاتب مفارقات الحلم الثوري حين يصطدم بالواقع، وكيف تتحول الثورة إلى عزلة، والمثالية إلى خيبة.

■ زيف صورة أميركا الليبرالية

وفي رواية «أمريكانلي»، يعاود صنع الله إبراهيم تناول ثيمة مركزية في مشروعه الروائي: الاصطدام بالآخر الإمبريالي، لكن من الداخل هذه المرة: البطل، أستاذ جامعي مصري، يسافر إلى الولايات المتحدة للتدريس في جامعة يمتلكها ثري عربي، ليخوض تجربة اغتراب داخل بلد يُدار بمنطق الهيمنة. تتحوّل الأكاديمية إلى أداة رقابة، وتُفرغ الحرية الفردية من مضمونها لتغدو واجهة براقة.

تكشف الرواية زيف الصورة الليبرالية لأميركا عبر تفاصيل الحياة اليومية: الشرطة، الطلاب، الإعلام، العلاقات العابرة، وسوق العمل. وبدلاً من الخطابة المباشرة، تترك الوقائع تتكلم بنفسها، كاشفة عن التناقضات والتفكك.

وتُظهر «أمريكانلي» تحوّلاً في موقف الكاتب؛ إذ لا يواجه هنا نظاماً سياسياً فقط، بل نموذجاً حضارياً بكامله، فتبدو الرواية في لحظات كثيرة كأنها ردّ سردي على أطروحات مثل «نهاية التاريخ» و«صراع الحضارات»، مصرّة على فضح ما تُخفيه السردية الليبرالية من عنف بنيوي مقنّع.

وهكذا، عبر 16 رواية وعدد من الترجمات والقصص، لم يتوقف صنع الله إبراهيم عن مساءلة الواقع. لغته مقتضبة، أسلوبه تقريري، لكن خلف كل ذلك يقبع وعي نقدي متوقد، وجرأة نادرة في تفكيك السلطة، وسرد يكشف ولا يهادن. لم تكن الرواية عنده ترفاً، بل شكلاً من أشكال الفعل السياسي والمعرفي في آن.