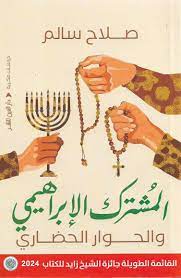

عنوان الكتاب:المشترك الابراهيمي والحوار الحضاري

المؤلف: صلاح سالم

دار النشر: دار العين للنشر- القاهرة-2023

عرض الدكتور وليد عبد الحي

مضمون الكتاب:

يقع متن الكتاب في 345 صفحة، وتوزع على مقدمة وخاتمة، وأبواب ثلاثة، موزعة على ستة فصول تضم أربعة عشر مبحثا. المقدمة- مناقشة تحولات ميدان الفلسفة من الحتمية العلمية الى الاحتمال ،والقبول بأثر السياق الاجتماعي على هذا التحول. وينتقد الكاتب مفهوم التسامح المتعالي ويعوضه بمفهوم ” التفاهم ” القائم على حق الاختلاف ليرتب عليه تفاهم انساني بين الاديان الابراهيمية على اساس المشترك الديني وغير الديني ،الباب الاول (المشترك الديني والتطور الاخلاقي)-مقدمة الباب:مراحل السعي للتعرف على الله -الفصل الاول: الدين الابراهيمي جدل التعدد والتوحيد -تطور مفهوم الوحي عند اليهود، -المبحث الاول الخاص باهمية التداعي والاختلاف ولكن ضمن الاصول المشتركة-ثم يعرض لمواجهة اليهودية للوثنية مع استمرار تعدد الالهة بينهم الى ان جاء يهوه باعلان من اشعيا الثاني ، ثم اقتصار اليهودية على بني اسرائيل وصولا لاله مؤنسن ، ،في المبحث الثاني ملابسات التنبؤ بظهور المسيح وتسميته بالمسيح في اطار يهودي اسس للربط بين المسيحية واليهودية.، وكيف تعددت صورة المسيح والمسيحية طبقا للسياق الاجتماعي الذي تصل له الدعوة ، المبحث الثالث- مركزية التوحيد في الاسلام والاقرار بصحة المصدر الديني اليهودي لذلك ، واتساقه مع المسيحية . الفصل الثاني يتناول الاخلاق التوحيدية ويميز هنا بين الاخلاق الوضعية والاخلاق الدينية وصلة الوصل بينهما هو العقل..-في المبحث الاول يتناول تطور النظم الاخلاقية مع تتالي الاديان، وكشف مظاهر التوافق الاخلاقي بين الاديان الثلاثة: في أفعال “السوء والفاترة والصالحة” – في المبحث الثاني، حول تطور الاخلاق لتتناسب مع التطور الانساني، فكانت نصوص اليهودية تخصص في تطبيق الاخلاق بينما المسيحية تطبقها دون تخصيص بينما نجد الاسلام اقرب الى التوفيق بين النظرتين(مثال الطلاق والعلاقة الجنسية) ، الباب الثاني(المشترك الثقافي والتعايش التاريخي)،يناقش علاقة التوحيد بالتعصب -ففي الفصل الاول مناقشة التوحيد من بعدين هما التعميم(الاسلام والمسيحية) والتخصيص(في اليهودية). وفي المبحث الاول يشير لتوتر العلاقة بين المسيح و بعض اليهود.- المبحث الثاني جدل الاسلام مع الديانتين-فهو يكملها وهي بشرت به ،. المبحث الثالث ويتناول التأثير المتبادل بين الاديان الثلاثة وما رافق ذلك من تعديلات متبادلة في ممارسة بعض الشعائر او غيرها، بين اليهودية والاسلام—الفصل الثاني ويتناول انتقال التسامح من النص الى الممارسة (المبحث الاول) و(المبحث الثاني): تذبذب القيود على اليهود في الحياة العامة طبقا للحاكم المسيحي والظرف التاريخي ، – اما العلاقة الاسلامية مع المسيحية فان الاسلام طبق اولا: التعايش الديني مع اليهود (دستور المدينة) وطبق التسامح في التعامل مع المسيحيين (العهد مع نصارى نجران وغيرها ) وثانيا طبق الاسلام الاستيعاب السياسي بتعيين الذميين في مختلف دوائر الدولة -(الفصل الاول) بمبحثيه الاول والثاني،يعالج اشكاليات تعصب كل طرف لرؤيته وتغذى كل ذلك بالتنافس على الموارد والموقع الجغرافي الاستراتيجي والخبرة التاريخية السلبية في العلاقة بين الغرب والمسلمين وابرازها لنظرية المؤامرة والتي كرسها الاستعمار الغربي من ناحية وخلق اسرائيل من ناحية ثانية، ودور البنية الفكرية الامريكية في تعزيز النزعة التدخلية العسكرية في الخارج ،وتتوقف الدراسة عند فكرة”الخروج” التي تعني تبني فرد أو مجموعة منظورا دينيا جديدا يخالف المنظور السائد (ابراهيم ولوط وموسى والمسيح ومحمد) لكن خروج محمد ونجاحه السريع خلق عداء له وكراهية عند المجتمع الآخر، ، ويتوقف الباحث عند تفسير نفسي لموضوع الجهاد – في الفصل الثاني محاولة لتلمس ممكنات الحوار الحضاري رغم الخلفية التاريخية(الحروب الصليبية، الاستعمار، صدام الحضارات، 11 سيبتمبر) من خلال التمييز بين الذكاء الدائري( بساطة البنية وتعقيدات منتجها)، الى الذكاء الخطي( تعقيد البنية التاريخية وتطور منتجها بفعل العلم والحرية ) مما يعني الانتقال من المطلق الميتافيزيقي الى النسبي الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي ،وهذان البعدان هما محور مناقشة المبحث الاول والثاني لهذا الفصل، حيث وجود ” الاخر ” يوفر الفرص وينطوي على المخاطر، ولتقليص مساحة المخاطر لا بد من قبول الاخر بغض النظر عن من هو، اما الخاتمة فهي استعراض لحالات تشنج العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مؤخرا، داعيا لتنوير علماني يؤكد الحرية، يقابله تدين مبني على الحوار العقلاني. .

مناقشة الكتاب

يمكن قراءة هذا الكتاب من زاويتين ، الزاوية العلمية غير المسيسة ، والزاوية السياسية المتدثرة بالعلم، فالاولى تعني انه مساهمة في توظيف مشترك ديني وقيمي (الانتساب لابراهيم النبي) لمعالجة التشنج بين المنتسبين( المسلمين والمسيحيين واليهود) لهذا المشترك والذي سببته الصور الذهنية السلبية عن بعضهم البعض والمترسبة من مراحل تاريخية قديمة وحديثة ومعاصرة، الى جانب نزعة مركزية من الطرف غير المسلم(الغرب المسيحي) تخالطها أوهام التفوق ويقابلها من الطرف المقابل احقاد تاريخية لدى المسلم تخالطها مشاعر كامنة( الحروب الصليبية والاستعمار وفلسطين وغيرها ) الى جانب قدر من الاحساس بالدونية تجاه المسيحي .اما الزاوية السياسية المتدثرة بالعلم ، فهي ارتباط مضمون الدراسة بحراك سياسي في الشرق الاوسط تجاه “مصالحة” بين المسلمين وبخاصة العرب منهم مع اليهود الذين ساندهم الغرب في انشاء كيان سياسي يهودي ومطالبة العرب بالاقرار بحق هذا الكيان لاسيما ان طرفي الصراع هما امتداد لجذر واحد هو النبي ابراهيم”، وهي فكرة ليست جديدة طرحها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر في كتاب له عام 1985(وظهر بعد ذلك في طبعات جديدة منقحة) تحت عنوان:

The Blood of Abraham: Insights into the Middle East

ويتضح الربط السياسي بين “الابراهيمية” الدينية الثقافية التاريخية وبين التوظيف السياسي لها لتكريس وجود الكيان اليهودي في كتاب الرئيس كارتر من صفحة 60-82، وتتعزز هذه النظرة في كتاب عربي ، هو كتاب الدكتورة هبة جمال الدين – وعنوانه” الدبلوماسية الروحية والمشترك الابراهيمي ” – الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 2022. وأعتقد ان الدراسة التي بين ايدينا حاولت الجمع بين البعدين ،لاسيما ان الكاتب سبق له وأن نشر كتابا تحت عنوان (تفكيك العقل الاصولي-النزعات الجهادية في الديانات الثلاث الابراهيمية” عام 2017،ويمكن القول بان الفكرة المركزية ومناقشتها في الباب الثالث من كتاب تفكيك العقل الاصولي هي ذاتها من حيث ” المضمون ” لا النص الحرفي” في الباب الثالث ايضا من كتاب المشترك الابراهيمي..وكل ذلك يعني ان الكتاب محاولة لانتهاز الفرصة للترويج لفكرة يرفضها اغلب العرب والمسلمين.

وعليه، فان الكتاب من زاوية العلم لم يضف اي جديد معلوماتي او منهجي، اما من زاويته السياسية ،فقد اشرت الى نماذج لدراسات تناولت هذا التوظيف السياسي للفكرة الابراهيمية، والمقام لا يتسع لسرد قائمة طويلة بالعربية والانجليزية التي تناولت هذا الموضوع.

وقد حاول الباحث ان يحدد المشترك بين الاديان الثلاثة ،دون اغفال التباين بينها بخاصة في الجانب الميتافيزيقي، فمثلا ركز على محاولة اليهود تكريس فكرة “الاستقلالية والخصوصية الدينية” ، وتشبثْ المسيحيين ” بكينونة خاصة للمسيح يتداخل فيها الآب والابن والروح القدس”، بينما جعل الاسلام من “التوحيد” هو عماد منظومته كلها، ورغم ان الكاتب تتبع التداعيات لكل خاصية على مساحة التباين بين الاديان الثلاثة إلا انني ارى ان تحديد مدى تأثير هذه التباينات على زعزعة تماسك وصلابة المشترك بينها شكلت اقل جوانب الدراسة شانا ، وتمت ملامسة هذه النقطة برفق رغم أنها عماد الدراسة.

منهجية الكتاب:

رغم أن الدراسة تنتمي في جوهرها لعلم الاجتماعي السياسي ، فقد اعتمد الباحث قدرا من التكامل المنهجي ، فوظف المنهج التاريخي والتحليل النفسي واللغوي والمنهج المقارن وبعض التحليل السلوكي في المناهج السياسية وفي دراسة الطابع القومي للعرب واليهود والمسيحيين ومجتمعات البداوة والحضر …الخ. وسعى الى تحديد الفكرة المركزية في كل من الأديان الثلاثة بخاصة ذات الصلة بين الدين والسياسة والمجتمع، ثم تحديد العلاقة بين تطور الفكرة المركزية في السياق التاريخي والاجتماعي وبين نزعة العنف والعنصرية في كل دين ليصل الى استنتاجات لمواجهة “ظاهرة الارهاب”(كما ورد في الخاتمة) على اساس الدعوة لأخلاقية كونية ولتنوير متصالح مع الإيمان الروحي وتعزيز ثقافة المجتمع العالمي.

ثمة بعد فكري يتجنب تناوله كل اصحاب الفكرة التسامحية التصالحية التوفيقية ..الخ بما فيهم كاتبنا ، وهي فكرة “هل الصراع والتناقض له وظيفة ايجابية ام هو شر مطلق” ؟ ،وقد اشار الباحث الى قضية التدافع في الاسلام، ولكن اغلب الفكر الغربي يميل لنظرة إيجابية لكل من الصراع والتنافس ، فماركس يرى العنف قابلة التاريخ، وهيغل يرى أن مُركبه الجدلي ليس إلا حصيلة التضاد ، وفرويد لا يرى الانسان إلا من خلال ثالوث الأنا والهو والأنا العليا والصراع بينهما ،وداروين لا يرى التطور الا من خلال الصراع للبقاء، وكذلك نيتشة عل لسان زرادشت…الخ ، كما أن بعض النصوص الدينية تربط بين “العنف بشكل من الاشكال والضرورة التطورية ..الخ، وهو ما يعني ان مفهوم التسامح والتشارك الابزاهيمي الذي عرضه الكاتب هو مفهوم فردي وليس جمعيا.. وفيه تبسيط وتغييب لضرورة فهم أعمق للصراع والتناقض. وهناك اشكالية تكييف العنف ضد الآخر، فمثلا : تبرير العنف من النبي محمد ضد اليهود والتخلي عن مبدأ الرحمة(ص. 194)، وهو تكييف يمكن أن يلجا له كل طرف طبقا لمنظومته القيمية، كما لاحظت ان الكاتب شَخَّصَ آثار ودلالات الحروب الصليبية (صفحة 232) بكيفية لا تتسق وتشخيص دورها صفحة (237-238). من جانب آخر، أرى ان الجزء الاخير من الدراسة (اغلب الباب الثالث) لم يكن مقنعا من زاوية تحديد القيم المشتركة التي يمكن ان تؤسس لتطور المشترك الابراهيمي، فلا يكفي الحديث عن بناء تسامح استنادا للتشارك في الابعاد الثقافية والقيمية المشتركة او شبه المشتركة بمعزل عن التضاد السياسي والاقتصادي شبه المطلق، ناهيك عن الصور الذهنية المتبادلة لكل طرف عن الطرف الآخر، وقد اثبتت دراسة كانتريل حول(How Nations See Each other) التي اصدرتها اليونسكو منذ عقود أن نمط العلاقة التاريخية بين الشعوب يبقى هو المحدد ” المركزي ” لطبيعة العلاقة بين الطرفين مستقبلا . وأعتقد ان الباحث لجأ بقدر كبير لقدر من المصالحات الذهنية، فالصراع افراز لتباين في المنظومات القيمية ولتباين المصالح ، فلم تجد دعوات الفيلسوف ” ايمانويل كانت ” للسلام الدائم ولا محاولة نورمان انجيل لايجاد معادل اخلاقي للحرب اي استجابة . لقد التزم الباحث حدود موضوعه مع بعض الاستطراد احيانا في الوقائع التاريخية او الشروح التفصيلية ، لكنه بقي ممسكا بموضوعه،وكنت انتظر ان أجد نظرة استشرافية في هذه الدراسة لاحتمالات بلوغ نقطة غلبة المشترك الابراهيمي او هزيمته ، فاحد معايير الحكم على النظريات في مناهج العلوم الاجتماعية المعاصرة هي القدرة على التنبؤ، فاذا كان الباحث ممسكا بخيوط شبكة الظاهرة موضوع البحث،وجعله هذا الامساك يدعو الى تغليب المُشترك الابراهيمي على رواسب الذاكرة التاريخية بين الابراهيميين، فعليه ان يستشرف لنا مسارها،وهو امر غاب عن هذه الدراسة إما تهيبا او غفلة.