من الاستعباد إلى المحاصرة: الوحشية الغربية في منظور الكاميروني آشيل مبيمبي

من الاستعباد إلى المحاصرة: الوحشية الغربية في منظور الكاميروني آشيل مبيمبي

رامي أبو شهاب

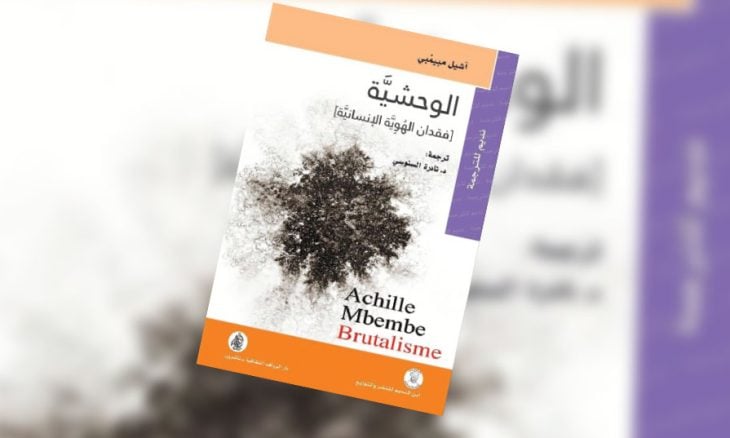

في كتابه بعنوان «الوحشية – فقدان الهوية الإنسانية» منشورات ابن النديم 2021- يسعى المفكر الافريقي الكاميروني آشيل مبيمبي إلى البحث في مفهوم الوحشية، وممارساتها ضمن الأبعاد التي أنتجتها الثقافة الغربية، بالتوازي مع الإسقاطات التي تمارسها على (الآخر) الذي لا يعني فقط الشعوب المستعمَرة، أو المقهورة فحسب، إنما يمتد هذا المفهوم كي يشمل الإنسان وصولاً إلى مقدمات فناء البشرية، واضمحلال الإنسان.

مقدمات

يتأسس المفهوم على نفي الصفات الإنسانوية، واضطراب الهوية، إذ يستعير مبيمبي هذا البعد من تفعيل التفكير الهندسي، وقوامه التداخل بين ما هو مادي، وغير مادي، ولاسيما من حيث المزج بين كل من الأشياء والأجساد والمفاهيم، بموازاة ذلك الاستعداد المقنن لاستخدام الأساسات والمسافات والقياسات، بما في ذلك الجسد البشري في مواجهة قيم الاستلاب والتّحويل في تمثّل التاريخ الجديد الذي يتقاطع مع الجغرافيا.

يتحدد مفهوم الوحشية بوصفها عاملاً يؤسس للسلطة، وتضاريسها الثقافية، فالسلطة تعيد تكوين نفسها عبر عمليات من الانكسار والانشقاق اللذين يؤديان إلى نفي الإنسانية من خلال النظر إلى البشر على أنهم كائنات مادية قابلة للخضوع، وبذلك فإن مبيمبي يرى أن السلطة في منشئها، وتكوينها عبارة عن تقنية لاستعمال الوسائل والبناء نتيجة حاجتها للمواد المادية: كالإسمنت، والعوارض الخشبية، والأجساد، وبذلك يبدو هذا النسق أشبه بمحاكاة التكوين الفلسفي للوجود، ولكنه مجسّد بماديات شديدة المخاتلة، والتأثير؛ بمعنى آخر الإنسان الذي أمسى جزءاً من جملة الأدوات التي على السلطة أن تستفيد منها، وفي الطريق إلى تحقيق ذلك تدمر السلطة الكائنات والأشياء بهدف الإبقاء على وجودها بغض النظر عن تمظهراتها.

جنايات الغرب

لقد أحدث الاستعمار عمليات شاسعة من احتلال الأراضي، بل تجاوز ذلك إلى السيطرة على الأجسام والمتخيل، من خلال عمليات التفكيك والانفصال والهدم، وخلق الحالات الاستثنائية، فحياة السلطة لا يمكن أن تتحقق دون الطاقة التي تتكون أيضاً من مادة، وبذلك فإننا أمام مفهوم « هندسة العالم»، وبذلك تبرز تموضعات الكتاب الفكرية في بيان الجمل التشريحية للوقائع الغربية عبر وحدات مكثفة تعالج جوانب من مظاهر الوحشية الغربية، تجاه دفع المفهوم الإنساني للخلف، كما الاقتراب من محاولة إنهاء هذا العالم، ولكن هذا يتحقق عبر طبقات خطابية، وممارسات تطال كل شيء، بما في ذلك إنتاج الحروب والمجاعات والكوارث والإبادة الجماعية والمجازر، فضلاً عن انتزاع الملكية والاستعباد، والكثير مما أحدثه الغرب على هذا الكوكب من وقائع مشوّهة.

إن عملية تصفية الإنسان نتجت بفعل السّعار القائم على تحقيق التطور، وبذلك فقد تجاوزت هذه العلمية تعريف الإنسان بوصفه كائناً عضوياً يتكون من لحم ودماغ وأعصاب، ومن ثم العقل الذي يتربع على القمة، ولكننا أصبحنا نناقش مفهوم الآلة الإنسان – أو الإنسان الآلة الذي يُقرأ ضمن مستويين: معناه الحقيقي كما المجازي، بيد أنّ المفكر الكاميروني يشير إلى دور اللغة في تكريس هذه المفاهيمية؛ لأن اللغة وضعت الإنسان على قمة الهرم، بوصفه الكائن الأكثر تطوراً، فكانت اللغة أداته الأرقى لابتكار المفاهيم، والقوى بداعي ما تحمله من تجريد ورمزية عالية، ولعل أهم مظاهرها الأداة أو التكنولوجيا التي تمكنت من إضافة المفهوم الأنطولوجي الجديد، في حين أن اللغة تنطوي على أبعاد نفسية وشخصية، وهي ترسم حدوداً لعالمنا، غير أنّ التكنولوجيا سرعان ما بدأت تلتهم الوجود البشري، وتستخدمه كوقود، وبذلك لم تعد التكنولوجيا عنصراً للاستلاب فحسب، إنما أمست غاية بذاتها كما يقول مبيمبي.

صور الوحشية

يرى آشيل مبيمبي أن الوحشية لا تعني صور القتل والحروب، إنما يمكن أن تنتقل إلى بعد آخر، فالوحشية تتجاوز البندقية أو المدفع من خلال إنتاج سلسلة من الأشياء التي تؤدي في لحظة معينة إلى إطلاق مجموعة من الأحداث المميتة ، وهذ يتأتى بفعل السلطة التي تجهز على مفهوم الإنسان المدني، أضف إلى ما سبق شيوع مقولات تمتزج بالبعد الفحولي (القضيبي) لرمزية السلطة التي تنهي كل شيء، فالسلطة أشبه بآلة تعاني من جوع دائم، ودائمة البحث عن التخمة، ومن هنا شاع التلوث البيئي والحضاري نتيجة وحشية الرأسمالية التي توظف الأفكار المناقضة، بالإضافة إلى التلاعب بالقانون، وبذلك يتحقق ابتزاز تمارسه كل من الدولة والسوق، على حد سواء.

ومن تمظهرات الوحشية اضطراب الهوية الذي يتعلق بتعريف ماهيتنا في ضوء خطاب ما بعد الكولونيالية، الذي أضفى أبعاداً أنطولوجية لتحديد الهوية، فالكولونيالية أفرزت قضايا منها العنصرية، واستلاب حقوق المرأة، والعبودية وغيرها، بوصفها نتاجات الفعل الكولونيالي، وهي بالنهاية ليست سوى موضوعات اقتصادية، حيث يتخذ مفهوم التعريف الثقافي لطبيعة الأرض بوصفها كوكب الوجود، جزءاً من معالجة النموذج الوحشي تبعاً لمقولات كارل شميت، ولاسيما امتلاك الأرض ضمن وعي الإنسان الحديث، وهذا يقودنا إلى ما ناقشه الكتاب من تداعيات الاكتشافات الكبرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، فأصبحت الأرض محددة قياساً: طولاً وعرضاً تبعاً للوعي الغربي الذي أنشأ الحدود، وقام بتحديد الارتحال، وأنشأ اللجوء، كما الحصار، فظهرت القنصليات والشرطة ومحطات القطار والمطارات، والسجون، والاحتجاز، وكل ذلك البؤس البشري الذي صنعه الغرب تبعاً لمصالح القوى العظمى التي زرعت في كل العالم أسلحتها المتطورة بوصف «الأرض» ملكية خاصة لها.

ويمضي مبيمبي إلى اختبار ثنائية الروحانية والباطنية، فيشير إلى البعد البياني والخوارزمي لاختزال الوجود البشري، عبر نشر البعد المادي، ولكن هذا التمكن حمل معه شيوع قيم الأفكار الرخيصة، والخرافات، وغيرها، فالحياة التقنية كما يقول مبيمبي لم تجعلنا أكثر عقلانية، وأقل معقولية، فكلما أزاح العلم الجهل انتشرت قيم التحيز والسذاجة والحمق، ولعله قصد أن الإنسان بحاجة إلى قدر من الإيمان، الذي تعجر البيانات الضخمة عن توفيره، فنحن بحاجة إلى الأسطورة، والرموز، وتحديداً في غمرة انتشار الشاشات، وتلاشي العلاقات الإنسانية، مما يستوجب منا أن نتساءل عن واقع اللغة التي اختزلت إلى صورة، ومن ثم إلى الجسم الذي يعني المتعة، فضلاً عن شيوع قيم التلاعب والحجب والتعديل، فالصورة لم تعد تعني التمثيل، إنما هي بدأت تمارس التكوين، حيث يرى مبيمبي أن العالم الرقمي يمتاز بمضمر، أو مرجعية شبيهة بالحلم الديني، فأمست المعتقدات أشبه بقيم إلكترونية تستجيب لقيم السوق والعرض والطلب، كما التوظيف، والاستهلاك.

يحمل المفكر الكاميروني على المفاهيم التي أنتجتها الحكومات الليبرالية، التي جعلتنا نؤمن بأن وجودنا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانكماش على قومية، فكل شخص ينبغي أن ينتمي إلى وطن، وهذا أسهم في إطلاق حروب ضد المرتحلين والمهاجرين مع تأطير ذلك في مفاهيم الدول المعاصرة التي تعني خلق الهوية، وتكريسها ضمن السجل، ونعني جواز السفر، وقيم الرقابة الجديدة التي تحدد انتماءنا، ومعرفة كل ما يتعلق بنا. يناقش مبيمبي معنى الفحولة، بوصفها مركزية ضمن مقولة الأبوي، كما انبعاث قيم الحواس في وعينا، وهي تقتبس من المعطى الاستعماري، ومتعالية الهيمنة، ذلك أن هوس الغرب الذي يتعلق بالمتعة الجنسية قد حرر مفردات الفحولة والشهوة، واللذة.. بوصفها جزءاً من التكوين الثقافي؛ فأطلق قيم التحررية المطلقة باعتبارها ردة فعل على الخطابات الدينية التي كانت ترى الجنس قيمة محرمة، غير أن هذه الممارسة المنفلتة أسهمت في ظهور وحشية الرجل الأبيض، وهيمنته على الأجساد المستعمَرة، فبدأ يفرغ الآخر من محتواه كي يسجل حقيقته الذاتية، ومن هنا ابتكر الآخر في لغة الأبيض، بالتوازي مع رموزه وثقافته عبر الإنشاء، ومنه الصيغة الزنجية، فجاء نعت الآخر بمفردات جنسية لعكس ذلك الاستيهام الاستشراقي القائم على استباحة جسد الآخر؛ بما في ذلك إعدامه وتصفيته.. فجسد الآخر لا يعني شيئاً، وهنا نقترب – في هذا السياق- من ممارسة الكيان الصهيوني الذي لا يرى في الآخر وجوداً إنسانياً، ويصادق على ذلك الغرب عبر تصدير الأسلحة، وتجاهل الإبادة الجماعية ما دامت الضحية لا تنتمي إلى المدار الغربي، ما يؤكد هذه الاستعلائية تجاه جسد الآخر، وحياته.

تتخذ قيم التحول في تكريس وحشية المعاصرة بمقولات أخرى تتصل بالتلاعب الهرموني والجراحي، كما تمكين المواد التي تتداخل بالوجود الاصطناعي، ما يعني تعدد الأجسام والشعور، كما شيوع قيم الانحراف، وغير ذلك من تلاشي الحدود بين كل شيء تقريباً، ويمكن أن نضيف معضلة التكاثر البشري، وما ينشأ من مشاكل توفير الغذاء، فضلاً عن التباين في التعداد السكاني بين الدول، فثمة دول تنتج سكاناً، وأخرى تشهد تناقصاً؛ ما يعني اختلالات عميقة في التركيبة البشرية، ولعل هذا سوف ينتج معضلات تتعلق بالارتحال، وقضايا اللجوء.

في عنوان «الإنسان في قفص» ثمة أهمية متزايدة لهذا الفصل الذي يبحث معنى المحاصرة من خلال مصطلح القفص، وهذا يذكرنا بكتاب المفكر الفلسطيني رشيد الخالدي بعنوان «القفص الحديدي»، فتبرز في الكتاب مصطلحات: المعتقلات والسجون التي تجعل الكائنات البشرية أشبه بحيوانات ينبغي أن تدور في قفص، ولعمري هذا نموذج للوحشية الأكثر فتكاً في هذا القرن، فلا جرم أن يشير مبيمبي إلى شيوع نقاط التفتيش والحواجز والقنابل، وقد صرح الباحث بالنموذج الأكبر لهذا التشكيل الوحشي حيث يقول: «إن الإنسانية في قفص هي فلسطين عموماً، وغزة خصوصاً»، ففي فلسطين توجد أكبر مخابر نظم الوحشية التي تستفيد من طور الاستكمال التكنولوجي، وهنا إشارة لامعة إلى الأدوات التي تمارسها هذه النظم عبر توظيف كل ما يمكن أن ينجز هذا الغرض من أداوت تتبع، ومراقبة وغيرها.

يناقش الكتاب رغبة الغرب في تعميق توطين الأفارقة في قارتهم، فأوروبا تكبح الهجرة نحوها، ولكنها تناست سابقاً بأنها من كانت تحضر الأفارقة كي يكونوا عبيداً لهم، وحين انتهى دورهم، كان لا بد من محاصرتهم من جديد. هذه هي الوحشية التي لا تعكس سوى الوجه القبيح للغرب، الذي يشبه علقة تقتات على الآخر، وما تطوره سوى نتاج الوحشية التي مارسها، فالحقائق تشير إلى أنه في حدود 2025، فإن العالم سينقسم إلى مكونين: قارة أوروبا وأمريكا واليابان وأجزاء من أمريكا اللاتينية: عالم الشيوخ، في حين أن قارة آسيا وافريقيا عالم الشباب ما سوف ينتج عن إشكاليات تتعلق بالتهديد للقوى الرأسمالية، ومن هنا يمضي مبيمبي في نقد الفكر الغربي وممارساته، ومنها معاني التنوير الزائف، ولكن عبر الاقتراب من معضلة التمثيلات التي تتصل بالآخر: افريقيا والمستعمَرات التي يدين لها بالكثير، على الرغم من أن البعض يرى أن المستعمَرين يدينون للغرب بالحضارة، ومع ذلك فإن أوروبا ترفض الاعتراف بدينها للشعوب والأراضي المستعمَرة، وبذلك فهي ما زالت تمارس نموذجاً فوقياً؛ مما يعني بأنها لم تتخل عن عقيدتها الاستعلائية.

كاتب أردني فلسطيني