للشاشة وجه الأنثى: تأملات في الروا ـ سينما

عبدالحفيظ بن جلولي

تتحرر الكتابة خيالا من جموح التفكير في الكلمات بالحدث، لتقع في أفق تلقي القارئ كتخييل مفتوح على الحركة، حتى إذا بلغت أنموذج الصورة تشكلت مشهديات قابلة للاندراج ضمن مساحة الشاشة، صغيرة كانت أم كبيرة، والمرأة تشكل ضمن هذا المعطى جزءاً من أحابيل الحكاية المتحركة على سطح الستار الأبيض المسطح والعميق بأبعاد الصورة، ووجه المرأة التي تسرد حكاياها كإضاءة مفعمة بتاريخها، مأساتها وملهاتها.

الموسيقى والاستمرار في فعل التخييل

شافية بوذراع، أو أم الجزائريين، تألقت في عدة أدوار، ولا يمكن أن ننساها في مسلسل «الحريق» لمحمد ديب وإخراج مصطفى بديع، في فيلمها أيضا «شاي بالنعناع» عام 1982 في فرنسا، وفيلم «الخارجون عن القانون» إخراج رشيد بوشارب عام 2010، الذي أخذ جائزتين في مهرجان دمشق السينمائي، ورشح للأوسكار، وشارك في مهرجان كان.

تركت شخصية «لالا عيني» في مسلسل «الحريق» أثرا عميقا في كل من شاهد الفيلم طفلا، بدت لنا شافية بودراع امرأة حديدية دائمة القلق، لكنها قائمة على شؤون البيت وأبنائها وأمها، وما زالت لازمة «لالا عيني»: «يعطيك غمة في الفراش» مستمرة معي كما لازمة «ماني» الجدة: «عيني.. لكلاب».

قدمت شافية بودراع في المسلسل أنموذجا للمرأة المناضلة بالمفهوم الشعبي، الأمية غير المتعلمة، ولكن الوضع الوجودي جعلها في امتحان صعب أمام مسؤوليات كبار، في مناخ استعماري قضى على كل ما من شأنه أن يحفظ كرامة الإنسان، ساهمت سياساته العنيفة في نشر الفقر والجهل والمرض، فتوزعتها ضروب الحياة بين توفير لقمة العيش، والإشراف على البيت، إضافة إلى تداعيات علاقاتها البينية في منزل مشترك بين عدة عائلات هو «دار السبيطار». دورها في فيلم «شاي بالنعناع»، يمثل المرأة كمصدر للقيم الاجتماعية، التي لا يمكن أن تتخلى عنها حتى وهي وسط مجتمع تجهله (فرنسا)، إذ سافرت للاطمئنان على ابنها المغترب، وبالتالي، يصبح الشاي رمز التواصل بين الثقافات المختلفة، على أساس شعبية هذا المشروب وخصوصيته، والنعناع هو هذه القيم التي من دونها لا يمكن أن يتفاعل الأشخاص والأفكار، فاندهاش الشرطي الذي ينظم المرور وهو يرى شافية بوذراع تأتيه بصينية شاي، يمثل الفاصل بين بنيتين ثقافيتين ومجتمعيتين، فالتآزر هو شأن المجتمع التقليدي، والتعاقد هو شأن المجتمع الحداثي.

بالنسبة لي، كطفل خزن الصور العتيقة لشريط «الحريق»، أحاول وأنا في مقام الرشد أن أفكك علائق الماضي، انطلاقا من حركة الفيلم المشهدية، فما زالت «لالا عيني» تتحرك في وعيي انطلاقا من التوتر الكلامي في سلوكها وهي تحمل على عاتقها مسؤولية نضالية بالمفهوم الشعبي، ولكن بصمت رهيب في مقاطع المسلسل، الذي تعنونه تلك الموسيقى المتميزة لأمين بشيشي، جعلت معنى مستمرا ودالا لأنين الجدة وغضب «لالا عيني» وطفولة عمر الأسيانة والمتخلية عن عفويتها، وطيف حميد السراج المناضل الملتزم وديدي كريمو المغامر و»لالا دوجة» المشاكسة.. الموسيقى هي التي ساهمت في استمرار الشريط على مستوى الوعي، وأنتجت ذلك التواصل والتعالق بين الهوية الواقعية للمشاهد والهوية المخيالية للفيلم.

المرأة في الرواية/ سينمائية الرواية:

يمكن اكتشاف المرأة في روايتين لكاتبين عربيين تحولت روايتيهما إلى السينما، والمرأة في حدثيهما تمثلت بشكل واضح في شخصية نفيسة في رواية «ريح الجنوب» 1970 للروائي الجزائري عبد الحميد بن هدوقة، التي صُورت في سنة 1975، وأخرجها محمد سليم رياض، ومثلت دور نفيسة نوال زعتر.

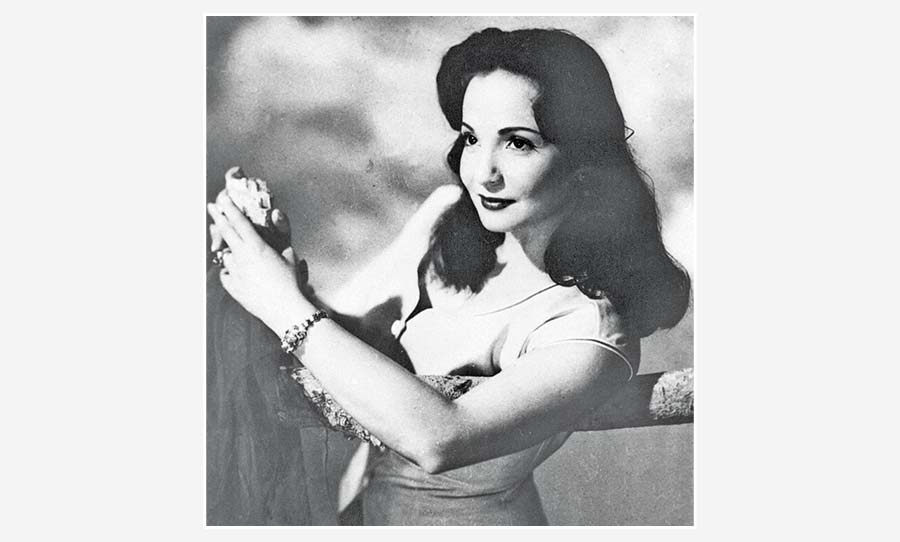

والشخصية الثانية هي حميدة في رواية «زقاق المدق» لنجيب محفوظ، نشرت عام 1947، وتحولت فيلما في سنة 1963، من إخراج حسن الإمام وقامت بدور حميدة الفنانة شادية، والشخصيتان متمردتان، فنفيسة التي انطلقت من القرية إلى الجزائر العاصمة للدراسة، رفض أبوها عودتها إلى العاصمة فتملكها الملل والغضب، وعملت ما بوسعها للفرار نحو العاصمة، وهو ما رسم مسارها بالتمرد على القرية كبنية اجتماعية وكفضاء، فلقد كرهت القرية وتعلقت بالمدينة، أي أنها تمردت على قيم وتعلقت بقيم بديلة، فهي المثقفة التي لا يمكن أن تعيش في الهامش، والمركز طبعا تمثله المدينة، ومن حيث مسارها الحدثي يبدو أنها كانت حدية في اختيارها، والتغيير الذي كانت تنشده جذريا بما لا يتجاوب مع الخيار، لأن المفروض أن نفيسة تباشر تعليمها لتغير من قيم القرية السلبية وتحاول إلحاقها بالفضاء المديني من حيث إعادة بناء القيم والذهنيات، ومحاولة التغيير الجذري تفسرها يسارية الكاتب، الذي يحاول بمفهوم اليسار أن يكون معارضا بالمعنى النضالي داخل الوسط الذي يعيشه، لكن نفور نفيسة من القرية وتشبثها بالمدينة يعبر عن هذا الانتقال من النقيض إلى النقيض، أي الجذرية في السلوك والتفكير.

الراحلة شادية

أما حميدة في رواية «زقاق المدق» فكانت متمردة لكن من داخل ثقافة الحارة، وكانت تهفو إلى الهروب منها للالتحاق بعالم الثروة، ولتحقيق هذا الهدف تنصلت من خطبة عباس، وهربت مع فرج إلى المدينة بعد أن وعدها بتحقيق حلمها، وتعلمت الرقص والغناء واللغة الإنكليزية، ولكنها جربت التمرد من خلال حقيقتها كحَارَوِية، أي كشخصية تمارس التغيير من خلال وضعها الاجتماعي، وليس من خلال التعليم الذي كان يمكن أن يكون عاملا في إعادة الوعي بالقرية، كما هو الحال عند نفيسة، والفرق يفهم في إدراك معنى التغيير عند نجيب وبن هدوقة من خلال أيديولوجيتيهما، فبن هدوقة يساري والتغيير لديه جذري، لهذا قد يكون تمرد نفيسة حادا وقطيعة ماضوية، بينما نجيب محفوظ الليبرالي الذي احتج على ثورة يوليو/تموز بهجره الكتابة أربع سنوات، حيث انخرط في تأليف الثلاثية، فأصدر «بين القصرين» سنة 1956، «قصر الشوق» 1957 و»السكرية» 1957، وليبراليته قائمة على عدم التدخل في شخصيته وإلباسها مسوح أيديولوجيته، فلهذا كان تمرد حميدة من واقع شخصيتها العفوية الرافضة للحارة فقط، لأنها لم تحقق لها الثروة، فأرادت أن تعيش أنوار المدينة، ولهذا راح عباس يبحث عنها وتابع فرج، وخلال معركة، قُتلت حميدة وقُتل فرج وعاد عباس إلى الحارة حاملا حميدة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وفي عودتها عودة لقيم الحارة النظيفة، باعتبار الموت غاسل أدران البؤس الوجودي.

كاتب جزائري