الغنائية النقدية: مدخل إلى شعر محمد السكتاوي والجدوى منه

عبداللطيف الوراري

هُويّة ملتبسة

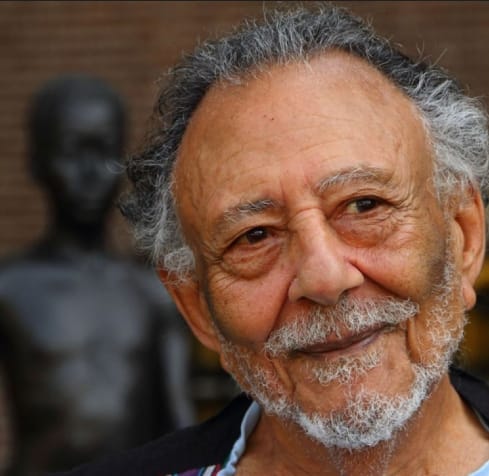

في صيف عام 2023، بمناسبة نشاط ثقافي في مدينة العرائش (شمال غرب المغرب)، رأيته آخر مرّة. كان مهدودا ومتعبا، وبدا لي أن المرض قد كسر الابتسامة التي تُجلّل مُحيّاه العريض، بل انطفأ شيء ما في داخله إلى غير رجعة. لكن ظلّ إلى آخر الرمق يرافع من أجل العدالة في عالم الفظاعات اللاإنسانية خلال العقود الأربعة الأخيرة. فقد عُرف محمد السكتاوي (1952- 2025) وَجْها حقوقيّا في حومة النضال؛ فهو من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقاد – باقتدار وشجاعة رأي – منظمة العفو الدولية فرع المغرب منذ تأسيسها عام 1994، مُرافِعا عن القضايا الكبرى التي شهدها المغرب وغيّرت جزءا من بنياته التقليدية في سياق التحولات السياسية والايديولوجية والسوسيوثقافية. ستبقى هذه المرافعات دليلا على حضوره، وإرثا يشعّ في ذاكرة الإنسان.

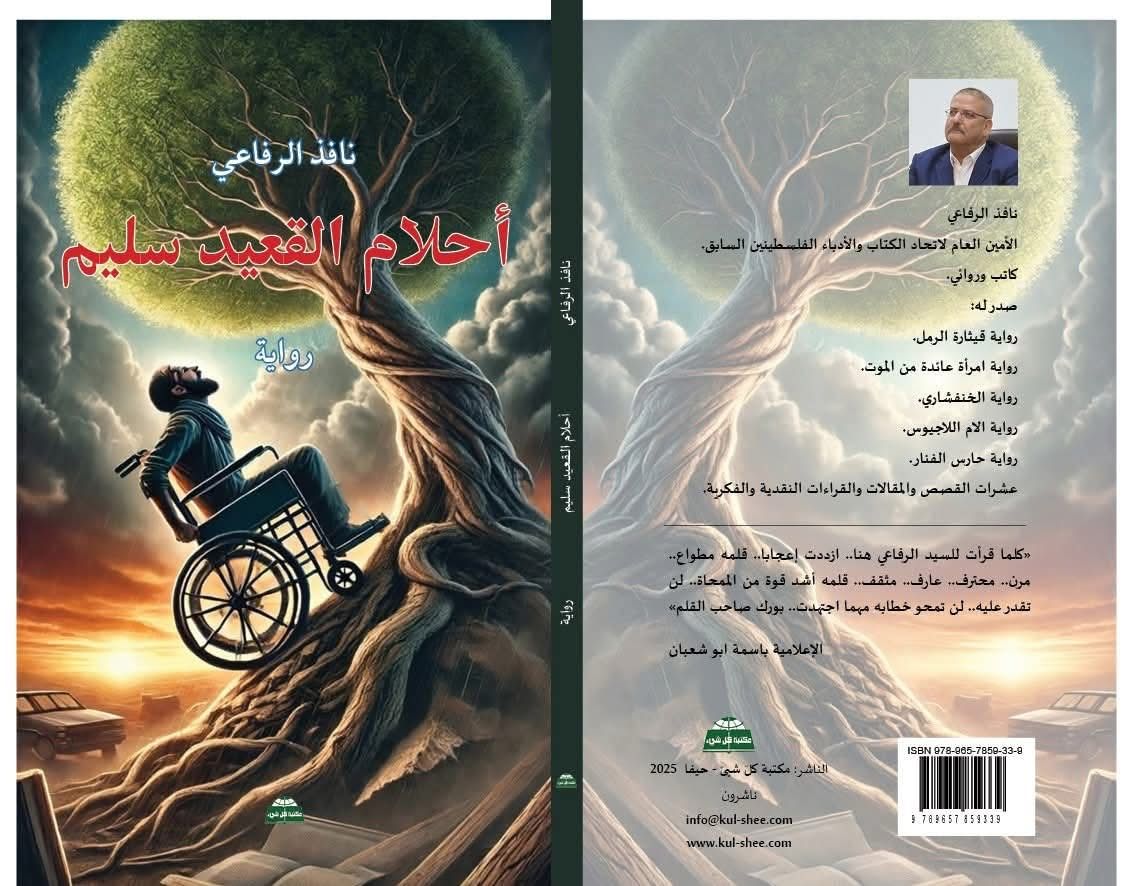

في مقابل هذه الشهرة التي طبقت الآفاق، والاحترام الذي قُوبِل به من الناس نظيرَ نِزالاته ومواقفه المُناصِرة للقضايا العادلة في الفضاء الحقوقي العام، قلّ من عرفه شاعرا؛ فهو لم يُصرِّح بهُويّته الشعرية إلا في السنوات الأربع الأخيرة من حياته، حيث أصدر خلالها دواوينه الثلاثة تباعا: «الشرفات الأربعون» (2020) و»خلاءات» (2023) و»أناجيل الأندلس» (2024)، عن دار التوحيدي في الرباط، بل حتى قبل ذلك لم يكن يُصرِّح بهُويّته الاسمية نفسها، حين كان يُوقّع ما ينشره من نصوص شعرية على صفحته الفيسبوكية باسم مستعار، فتارة باسم (بني خلاد) قريته الأثيرة، وتارة أخرى باسم (محمد خلاد).

فمن جهة أولى، أعتقد أنّ الرجل حين كرّس أيامه الأخيرة للشعر، أراد أن يُخلص لضلع بلّوري في شخصيته الإنسانية ويتصالح معه، كأنّ نداء بعيدا أو أمرا جللا كان يُلحّ عليه، فأراد أن يتعقّب آثاره ويتواصل معه كجزء من تكوينه النفسي والفكري، وأن يقوله ويملأ بعض ثغراته في فضاء القصيدة قبل فوات الأوان: «صدى صوتي ما زال يأتيني/ من البدايات الأولى».

ومن جهة ثانية، أراد أن يفكّ الالتباس بين شخصيته الحقوقية وشخصيّته الشعرية مع ما يفترضه كلٌّ منهما من منطق خاص ومسافة دالّةٍ، وإن كان من الصعب والشاقّ أن نفصل بينهما بشكل دقيق؛ لأنّ الشعر نفسه هو سياسة لتدبير القول الفنّي، بيد أنّ التعبير عنها يتمُّ بطريقة مخصوصة ولا ينحدر إلى التقرير أو التمثيل الفجّ والمباشر كما في الخطابات ذات الحمولة الأيديولوجية أو الشِّعارية. ولهذا يخيب أفق انتظار قارئ أشعاره، حين لا يجد فيها مِمّا قد يتوقعه من شعارات وهتافات سياسية وأيديولوجية ملأت على الرجل حياته، وكانت خبزه اليومي؛ وهذا الأمر إنّما صادر عن وعي شعري حقيقي لدى الرجل، بقدر ما هو حُجّةٌ شخصيةٌ قاطعةٌ على التزامه الجمالي والإنساني بالشعر كخطاب ذاتي وجمعي في آن، والذهاب إليه يكون بأدوات الشعر لا بما يقع خارجه.

«اختلالات» العالم

لا يخطئ القارئ، وهو يتأمل شعر محمود السكتاوي، حضور الذات بما هي صوت فردي يتلألأ بمراياه المتصدّعة من جهة، ثُمّ بما هي استعارةٌ رمزيّةٌ لصور الكينونة الإنسانية في هشاشتها ونواقصها حينا، وفي أشواقها وتَوْقها للحرية حينا آخر. ولهذا، فمفهومه للشعر يقوم على ذلك التواشج الجدلي والحيوي بين ما هو ذاتي وما هو جمعي بشكل غير قابلٍ للفصل، مستثيرا ذكريات طفولته وقراءاته الشعرية والفلسفية وخلفيته الحقوقية الملتزمة. من هنا، تغدو الكتابة الشعرية عنده إعادة صياغة هويّة ما هو مُتفلِّت ومَنْسيٌّ ومفقود، وإعادة تشكيل الواقع الإنساني الذي تعبره الذات وتُعبِّر عنه ضمن ممكنات البنية الشعرية، التي تتخطّى ما هو معطى وسائد بنقده وكشف اختلالاته ومظاهر القبح والتفاهة فيه، بقدر ما تقترح – بديلا عن ذلك – عوالمَ جديدة تُبْقي اللغة في منطق القدرة على قول ما هو كائن لفهمه وتجاوزه، وتستمدّ طاقتها ومبرر وجودها من الرغبة في التغيير الذي تُقاسم المتلقّي الوعيَ به، وتركز اهتمامه عليه من خلال عقد قرائي ضمني، أخلاقي وعاطفي.

ففي العصر الذي تزداد فيه طاقة التدمير، حيث الحياة الإنسانية تُباد على الأرض بشكل متفاقم، يصير ملفوظ الذات إشكاليّا، وغيرَ ذي جدوى إذا لم تكن وظيفة التعبير توكيدا للحاضر، وإذا عادت إلى الماضي فليس لمحاكاته أو السياحة فيه، بل للعثور على منطق الخلل أو الضوء فيه، وإلا كانت القطيعة بين الذات وكتابة الحاضر قطيعة أخلاقيّة. فما يجعل الذات معاصرة لمأزقها الأخلاقي وواعية بوضعها المعاصر، هو أن تعمل على تحويل أفعال الإحساس والرؤية والفكر إلى أدوات تعبيرٍ مُغيِّرةٍ حتى في اللحظات، التي تنذر بالغروب والنهاية، أي إلى ما يُقيم سياسة الشِّعر:

«كنتُ أمسك بآخر شعاع الغروب

لم أَبْرَحْ شُرْفتي

أصقلُ الكلماتِ بِتِبْرِ الشفق

وأُجَلِّي المعاني بأسرار الروح

مُشْرِعا صدري للغمام

ليدخُلَ إليه العالم

وكلُّ الطيور البيضاء»

في هذا المنظور، تكون الغنائية، بما هي ضمير الذات الشخصي والأخلاقي وعصب الشعر نفسه، ضرورية وممكنة تحت ظروف عصيبة يمرّ بها الشاعر، مثلما تشهد على وقائع رهيبة وصادمة تمرّ بها الإنسانية. فهي تريد أن يكون لسان وضمير ووجهة نظر، وترفض أن تتشبث بالواقع، إذا أرادت أن تنحاز إلى الكينونة الإنسانية وتنازل أعداءها بأقنعتهم الجديدة. وفي هذا الوضع، تكون الغنائية نقديّة Lyrisme critique بتعبير الشاعر الفرنسي جان- ميشيل مولبوا Jean-Michel Maulpoix؛ أي تتخفّف من عاطفتها الآنية والجياشة تحت الحُمّى لقول كل شيء، وتسعى لخطابٍ آخر يقوم على المقاومة الجمالية التي تُلْهم وتستبصر وتسائل، بقدر ما هي تفضح بأدوات الكشف والسخرية المرافعة حينا، والحبّ والحكمة والتمثيل حينا آخر، دون أن تتنازل عن شعريّتها، وإلا تَحوّل هذا الخطاب إلى قناعٍ ذاتيٍّ مرضيٍّ مُتفاقمٍ وأنتج أوهاما ودعاوى جديدة سترغم الشعراء مرّة أخرى على الإحباط واليأس والاستسلام، وعلى العمل القسري لصالح «ربّة الشعر» مدى الحياة، ولأزمنة معتقلة «هناك».

إنّ مثل هذه الغنائية النقدية هي ما نجده في شعر محمد السكتاوي، فوراء كلّ ديوان من الدواوين الثلاثة التي أصدرها، أسباب نزول حقيقية تقع في صميم السؤال الذي يطرحه الشعر علينا وعلى جدوى الحياة المعاصرة التي تكابدها الذات، في ضوء اعتلالات الروح والجسد، وفي ضوء مخاطر و»اختلالات» جارفة تواجه البشرية، من وباء كورونا إلى الشعور الفاجع بدنوّ الموت، عبورا بالمكان الأندلسي الذي تحتشد فيه صور الفقدان الإنساني. في كلّ ديوان تواجه الذات بحكمة الخسارات، خسارة العمر والأحلام والأندلس والعالم، سؤالَ اللامعنى الذي يحيط بها.

شعريّة العبور

في «الشرفات الأربعون»، يتأمل الشاعر عبر نصوصه الأربعين تحولات الكائن الإنساني تحت الحَجْر أيام وباء كورونا، معزولا في غرفته يمدُّ عينيه إلى ما رواء الأفق، وتصطرع داخله علامات الشكّ والتمرد ورغبة الحياة الجموح، «حيث صار العالم في حجم شرفة». لكنّه يتخذ من الشرفة كمعادل موضوعي للدليل الشاقّ والمستحيل الذي يقود الذات إلى رؤية الطريق الممكن الذي ضاع منها وسط الخراب، أو على مهاوي الخطر الذي يحدق بها في واقع قيامي:

«الشجرة التي غرستُ شتيلتَها

تنمو خلف الشرفة

وأنتِ دليلُ الرُّوحِ وسط الخراب

مثل عصفور دوريٍّ فقد عُشّه

يأتي ويمضي

قلقا يحوم

حول غُصْنٍ يحطّ عليه».

مثل الطائر تستعيد الذات حُجّة الارتفاع والتحليق، لئلا تستسلم وتذعن للإسفلت، أو تندسّ بين أشباح العابرين والمحتشدين على جُرف النهاية، بل تتواصل بحكمة الخسارات مع ممكنها الآخر، لأنّ الطريق إليه يصير مجالا للبحث واستكشاف الحقائق الملغزة:

«ماذا أفعل بوجودي

وأنت بعيدة عنّي

كلما اقتربتُ منكِ تبدَّدْتِ كالسراب».

في رؤيا الذات ونشيدها اللانهائي تتساكن قصص البحث من قناع إلى قناع (الطفل الذي كانه، طائر الدوريّ، الكلب، الهدهد، المسيح، الحلاج، أبو حيان التوحيدي، بْرام ستوكر..)، وعبر الأساطير القديمة وحواضر التاريخ القديم والحديث (بابل، البتراء، قرطاجة، بيرزيت، اللاذقية، باريس، لندن، مكسيكو..)، على نحوٍ يُقيم وجه المعرفة التي بها تلتئم ندوب الذكرى بقدر ما تنزع إلى العطش باستمرار، وتُبدِّد سوء فهمها للعالم بقدر ما تبعث الكائنات الحية من رقادها وتنير المجاهيل المظلمة والمخيفة التي تقبع في داخلها. فأيّ حركة صوت تنبعث من تلقاء نفسها، أو رفّة طيران، أو استدعاء مشهد، أو واقعة من ذاكرة الطفولة والحبّ والعيش المشترك، هي مدعاة للأمل بالنسبة إلى الشاعر ليلوذ به في رحلة المعنى، لا أن يلهو به عنه، أو يُهرِّبه إلى الغد مُنْخدعا بالأوهام والأعراض الجانبية. فلا بدّ من مقارعة طوارئ الحاضر وكشف ما فيه من اختلالات مُدمِّرة لحياة الكائن، بلا هوادة. وأن ينزل بصوته وكلماته وحيواناته، الأليفة والكاسرة معا، إلى الأرض في كل الأزمنة، ليقرع الأجراس ويضيء عتماتها المحبطة، وبالتالي إنقاذ «وردة المعنى» ورديفها الأمل:

«بعيدةٌ عَنْ شُرْفتي

قريبةٌ مِنّي

ترتعش الكلمة

تُعرّي المعنى

فوق صفحة بيضاء

قبل أن تهوي المِقْصلة

على وَرْدة الأمل

تَفُورُ دَما

تَيْنَعُ على الجِدار

تميلُ قليلا

تكادُ تُلامِسُ المدى الأزرق

وتتفتّحُ في ميلاد جديد بين بُرْعُمَيْن».

حين يلجأ الشاعر إلى تخييل الأندلس التي ما زالت قصصها وآثارها (المماشي الظليلة، نافورة الماء على الفسيفساء، أصيص الحبق، سقيفة العشب الأخضر، إلخ) تدلّ على ضوئها وجمالها وسماحتها، وعلى غربتها الموجعة وعربة من عاشوا فيها ومرّوا بها (ابن عباد، اعتماد، ابن عربي، ابن زيدون، ولادة..)، ولكن لا يتخذها كفردوس مفقود يستثير البكاء، أو مادّة تستدعي الشكوى وتأنيب الضمير وتمجيد الماضي كما جرى في كثير من نصوص الشعر العربي، بل يتخذها مرجعا إنسانيّا يحتشد بإحالاته الحضارية والفكرية المضيئة، لقياس أخلاق الحاضر ومدى الانحدار الذي يتجه إليه العالم المعاصر.

يرتقي التخييل، في هذا المنظور، إلى آلية ذات اعتبار تضع في المقام الأول إنقاذ الذاكرة الإنسانية واستدامة العمل بها بدل طمسها والصراع على حيازتها في المتحف، حتى إسبانيا انقلبت على هذه الذاكرة، ويستعيد الشاعر «غزو» كريستوف كولومبوس وهو يفتح طريق الجحيم الذي قاد إلى «مدن محروقة غدا/ غيرنيكا/ هوريشيما/ غزة..».

يستعيد الشاعر أندلسه الخاصة وشكل عبوره الخاصّ إليها، الذي يقوده ـ دون ادّعاء دونكيشوتي- إلى اجتراح الأفق الممكن الذي يستعيد أصداء الزمن الجميل، ويتصالح مع الذاكرة التي خلّدها أسلاف الموريسكي، ليستحقّ مقام النسب والإخلاص لهم، ويحمي ذكراهم في قصص الحبّ والجمال والثورة:

«قلتُ: «ليس لي جِسْرٌ

أعبر عليه

من الهنا إلى الهناك

غير هوايَ

وتاريخ أنسابي»

لم أنتظر هبوب العاصفة

اخترتُ بين الضفتين مقامي

وفي تجويف شجرة صنوبر

بنيت خيمتي».

في لحظة الاعتلال التي تبتليها الذات، والشعور بالفراغ والفوضى والذعر، أو حين يتحول الخلاء إلى دليل أبيض لا يستهدي، إلا بتجربة الغياب والامّحاء، يتكئ الشاعر على التأويل السريالي- الكاووسي حينا (بيسوا، أبولينير، شكسبير، إليوت، سلفادور دالي..)، والإشراقي الصوفي حينا آخر (أبو زيد البسطامي، الحلاج، ابن هانئ الأندلسي، طاغور..)؛ فالعالم شاخ، والسماء صارت رمادية، والزمن الذي تحول إلى وحشٍ فاغرٍ فاهُ يبتلع كل شيء في طريقه، وعناصر الحياة أصابها القحط. من قريته بني خلاد التي تذّخر ذاكرة الطفولة، بل تتحول ـ عنده – إلى برزخ، وإلى خلاء في البرّية والسماء وفي النفس، وإلى مَشيمةٍ يولد كل يوم منها، وإلى ضفّة ينتهي إليها العالم في بساطته ونقائه وأنوثته، عابرا المحيطات والرعود والبراري البعيدة ومواعيد الزمن الهارب والمحلوم به، ينطلق الوعدُ بلغة جديدة قوامها الصمت والتجلّي ونداء البدايات، فيما هو يعيد إثمار رحم الطبيعة وأقانيمها التي لا تفنى، وينهض بعبء الصيرورة لإيقاد الرغبة في الحياة والانتشاء بالوجود، والتأسي بمداواة جراحات الذات وخساراتها في آخر العمر:

«وأنت تَتْلو سِفْر الرؤيا

طُوبى لك

أيها العاشق الرائي

تخطو مترنّحا في الخلاء

لا تحمل في حديقة قلبك

غير اخضرار الربيع».

في كلّ المحن التي عبرها، لم تفتر عند الشاعر شهوة الانطلاق والتحليق في المطلق، كأنه يريد أن يحضن العالم. وحين أتاه طائر الموت ثم اختفى في يمّ السديم، أودع القلب سرّ الأغنية ليواصل تحليقه الآخر منتشرُا ذراتٍ في نهر الزمن، ليتردّد صداه في الأغوار البعيدة، ويعد بالذي لا يمكن الوعد به. إنّ رسالة الشعر كما وصّى بها محمد السكتاوي، وكتبها على جسد قصيدته بالإبر الصينية، أن ينقذ الجمال في هذا العالم الموبوء، وأن يكون الخلاص بتحرير الذات في زمن الذعر القيامي، من أجل أن يبقى ضوء الأمل يومض في الروح واللغة والوجود على الدوام.

كاتب مغربي