من يتذكّر زينب فوّاز؟

بروين حبيب

المشهد الأول في لبنان: بنت صغيرة رثّة الثياب في قرية قصيّة في الجنوب منتصف القرن التاسع عشر، يمسك بيدها أب فقير يعمل راعيا ليأخذها إلى قلعة حاكم المنطقة الزعيم علي بك الأسعد، لتخدم زوجته السيدة فاطمة الأسعد وترافق ابنته زينب إلى مدرسة القلعة فقد كانت البنت الوحيدة فيها.

المشهد الثاني في القاهرة: بعد أربعين سنة من المشهد الأول أديبة وشاعرة تنشر في «المؤيد» أشهر جرائد مصر يومها، وتكتب أول رواية عربية، وتنادي بتحرر المرأة، كما تنجز أول موسوعة في تراجم النساء العربيات والغربيات تؤلفها امرأة.

ما يربط بين المشهدين أن البنت الخادمة والسيدة الأديبة ليستا سوى الشخص نفسه: زينب فواز اسم كان من المفترض ألا يجهله أحد، ولكن ما حدث هو العكس وكأن هناك تواطؤا مريبا على تغييبه، يذكر حسن صالح جامع ديوانها أن هذه الأديبة التي كانت تصف نفسها بالسوريّة مولدا وموطنا، والمصريّة منشأً وسكنا، ظُلمت من الرجال ومن بنات جنسها على السواء، ويعطي مثالا عن كتاب «تاريخ الشعر العربي الحديث» للكاتب سوري أحمد قبّش الذي أرخ فيه لأكثر من ألف شاعر وشاعرة، ومع ذلك لم يذكرها، وكذلك فعل الكاتب المصري محمد محمد حسين فأهملها في كتابه الضخم «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر»، حين تحدث عن أدب النساء ونضالاتهن. وقد تجاهلتها مواطنتها التي عاشت في مصر مثلها الأديبة مي زيادة تماما، رغم أنها كتبت عن نساء رائدات مثل ملك حفني ناصف وعائشة التيمورية، ولا يمكن التماس العذر لمي بأنها لم تسمع بزينب فواز، ففي كتاب مي زيادة عن عائشة التيمورية، اعتمدت اعتماداً شبه كامل على ما كتبته زينب، التي كانت صديقة مقربة من عائشة، بل الأمرّ من ذلك أنها بقيت مجهولة في بلدها الأصلي لبنان إلى أربع سنوات قبل وفاتها، حين راسلت مجلة «العرفان» سنة 1910 فأذهلت الشيخ أحمد عارف الزين صاحب المجلة، فكتب عنها معرفا بكتبها ثم نعاها لما ماتت بعد ذلك، متحسرا «هذه هي فقيدة الآداب العربية اليوم التي لم يعرف لها أهل هذا الجبل حقها، شأنهم في عدم تكريم نوابغهم، فضلا عن نابغتهم»، وبقي صاحب «العرفان» يذكرها في كل مناسبة بعد ذلك، إلى أن استلم راية التعريف بها منه الكاتب الصحافي ووزير الثقافة المصري الأسبق حلمي النمنم، فألف عنها كتابا بعنوان «الرائدة المجهولة زينب فواز».

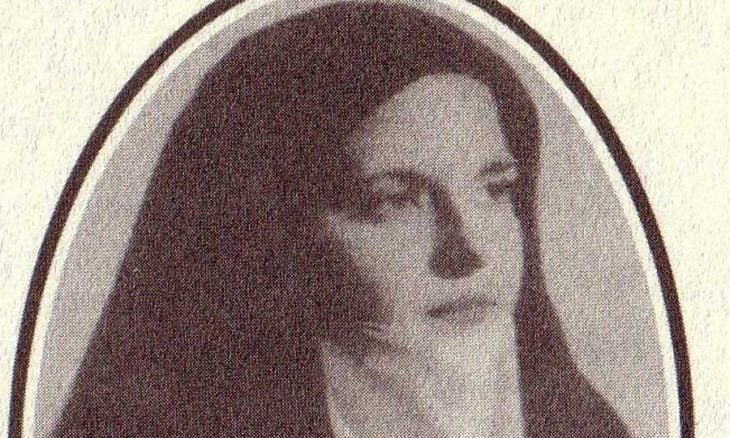

وما أثار استغرابي وأنا أقرأ عن زينب فواز إضافة إلى تجاهلها الذي أجده متعمدا، أن جرجي باز يصفها في مجلته «الحسناء» بأنها كانت «غير جميلة وغير أنيقة»، وكذلك فعلت إيميلي إبراهيم في ترجمتها لها في كتابها «أديبات لبنان» حين كتبت «لم تكن أنيقة وكانت بعيدة عن الجمال الأنثوي» في حين نجد أن صورتها المعروفة لها تقول غير ذلك، إذ تبدو امرأة وسيمة، وهذا ما ذكره أيضا الزركلي في موسوعته الأعلام فوصفها بأنها «كانت جميلة المنظر، عذبة الحديث». وبعيدا عن هذا الخلاف الشكلي بمعنييه، نتساءل كيف أصبحت تلك البنت الفقيرة الخادمة أديبةً قال عنها الأديب يوسف حمدي يكن، بأنه قرأ في تركيا لثمانين كاتبة تركية كتابات راقية في حين لم يسمع في مصر إلا بكاتبتين اثنتين: عائشة تيمور وزينب فواز، واعتبرتها الرائدة النسوية دريّة شفيق «إحدى معجزات المرأة المصرية»؟

والحقيقة أن حياتها كانت استثنائية أشبه بقصة «سندرلا» أو مثيلتها «حمدة» في المخيال الخليجي، نباهة البنت الصغيرة وذكاؤها الشديد لفتا سيدة القصر إليها، فعاملتها معاملة ابنتها، فكانت الزينبان (فواز والأسعد) تلعبان مع بعض وتتنافسان في التعلم على يدي عالم استقدمه الزعيم الأسعد لتثقيفهما، في بيئة علمية يكفي أن نذكر منها أن الصالون الأدبي لعلي بك الأسعد كان يحضره أربعون شاعرا، وتشهده من وراء الستر سيدة القصر والزينبان فلا عجب أن كن ثلاثتهن شاعرات.

ولأن الواقع صخرة تتكسر عليها الأحلام زُوّجت زينب فواز ما أن بلغت سن المراهقة بسائس خيول في قصر سيدها، ولم يدم الزواج طويلا، وبعد طلاقها أصرّ أحد أقاربها على الارتباط بها وبلغ به الإلحاح أن ربطها إلى جذع شجرة لتقبل به، لولا أن مرت مجموعة مكارين فخلصوها منه وهربت برفقتهم إلى بيروت حيث عملت خادمة عند عائلة يكن المصرية، فأعجب بها أحد أقاربهم فتزوجها وسافر معها إلى الإسكندرية، فلفتت نظر صاحب جريدة «النيل» حسن حسني باشا الطويراني فأشرع أمامها أبواب جريدته للكتابة، بل كلّف من يهتمّ بزيادة تثقيفها، وحين انفصلت عن زوجها الثاني تراسلت مع الأديب السوري أديب نظمي فأغرم بها واتخذها زوجة ثالثة وعاشت معه ثلاث سنوات بين حوران ودمشق، ولكنّ حظها السيئ في الزواج لاحقها فتطلقت منه هو أيضا، وعادت إلى القاهرة مقتنعة هذه المرة أن الأفضل للمرأة أن تبقى عزباء على أن «تتجرع مرارة المعاشرة مع زوج سيئ» ، وحين كتبت مقالا لها بعنوان «العزوبية والزواج» وصلت إلى مقر الجريدة 3000 رسالة تعليقا عليه.

بعد عودتها الثانية إلى مصر سكنت القاهرة وتفرغت للكتابة فنشرت مقالاتها وقصائدها في جرائد ومجلات عديدة منها «النيل» و»لسان الحال» و»المؤيد» و»الاتحاد» و»أنيس الجليس». وألّفت مسرحية شعرية بعنوان «الهوى والوفاء»، ولكن المدهش أنها نشرت سنة 1899 رواية بعنوان «غادة الزاهرة» أو «حسن العواقب» وهو خبر كان يمكن أن يمر دون لفت انتباه، لولا أن الرواية الرسمية المتداولة على نطاق واسع تقول، إن أول رواية عربية بمفهوم الفن الروائي الحديث نشرها محمد حسين هيكل باسم مستعار «فلاح مصري» بعنوان «زينب» سنة 1913، وكان لا بد أن ننتظر تسعين سنة كاملة ليعيد مشروع «مكتبة الأسرة» الحق لأصحابه، فتصدر سنة 2004 رواية زينب فواز مكتوبا على غلافها «أول رواية عربية» وباسمها الصريح الذي صدرت به أول مرة.

ولكن للأسف ما زال الوسط الأدبي يتعامل بمنطق «خطأ شائع خير من صواب مهجور»، وكما تجاهل الأدباء ريادتها لفن الرواية العربية، تجاهلوا أيضا سبقها لقاسم أمين في المناداة بتحرير المرأة، فقبل سبع سنوات من كتابه الشهير كانت زينب فواز تنشر مقالاتها مطالبة بمساواة المرأة مع الرجل، حتى استفز ذلك أكبر المعجبين بها الشيخ أحمد عارف الزين، فكتب في مجلته «العرفان»، أنها «حذت في بعض مقالاتها حذو متطرفي نساء الغرب في المطالبة بمنح المرأة حقوق الرجل بأجمعها، وجعلِها تتعاطى ما يتعاطاه من علم وأدب وسياسة وإدارة ووظائف ومناصب إلى غير ذلك، وهذا تطرف من حضرتها لا نوافقها عليه»، وهي كانت تعتبر وقوفها مع قضايا المرأة غير محصور في المرأة العربية، بل كانت مع النضال التحرري للنساء في العالم أجمع. ومن يقرأ كتابها الرسائل الزينبية وهو تجميع لمقالات نشرتها، يرَ طرحها المتقدم لأفكار التحرر والمساواة في ذلك الزمن، الذي اتّسم بالمحافظة الشديدة. وهذا الاهتمام بالمرأة دفعها أيضا إلى كتابة مؤلّفها المهم «الدر المنثور في طبقات ربات الخدور»، أرخت فيه

لـ456 امرأة من نساء الشرق والغرب، وجاء في 550 صفحة من القطع الكبير، وهي أول امرأة تقتحم ميدان تأليف كتب التراجم، وقد ترجمت فيه لنساء عربيات وغربيات استفاضت في الكتابة عن بعضهن، فقد كتبت 14000 كلمة في ترجمة جوزفين زوجة نابوليون ما يصلح أن يكون كتابا صغيرا عنها، كما أثنى المؤرخ اللبناني لويس شيخو على ترجمتها لجان دارك. وفي الكتاب معلومات طريفة فمثلا حين تترجم للمغنية الأسوجية (السويدية) لانيلسون تذكر أن «مدخولها اليومي من الغناء ثلاثين ألف فرنك»، وكأن فن التراجم استهواها في آخر عمرها فشرعت في تأليف كتاب بعنوان «مدارك الكمال في تراجم الرجال» لكن النوبات العصبية التي كانت تصيبها حالت دون إتمامه، بل حالت دون إتمام حياتها فتوفيت قبل بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914، ببضعة أشهر.

المشهد الأخير: اعتراف رسمي بأن زينب فواز أول من كتب الرواية في العالم العربي، كما أنها أول من كتبت في التراجم من النساء، والإقرار بأنها سبقت قاسم أمين في الكتابة عن تحرير المرأة. فهل يتحقق يوما هذا المشهد ويعود الحق إلى أصحابه؟

شاعرة وإعلامية من البحرين