الإِثنِيَّات فِي الوَطَنِ العَرَبِيّ

بَيْنَ تَوظِيفِ الخَارِج لِلتَّجْزئةِ، وَتَعْمِيقِ الِانْدِمَاج

في الِاجْتِمَاعِ الوَطَنِي وَ القَوْمِي

– الجزء الرابع –

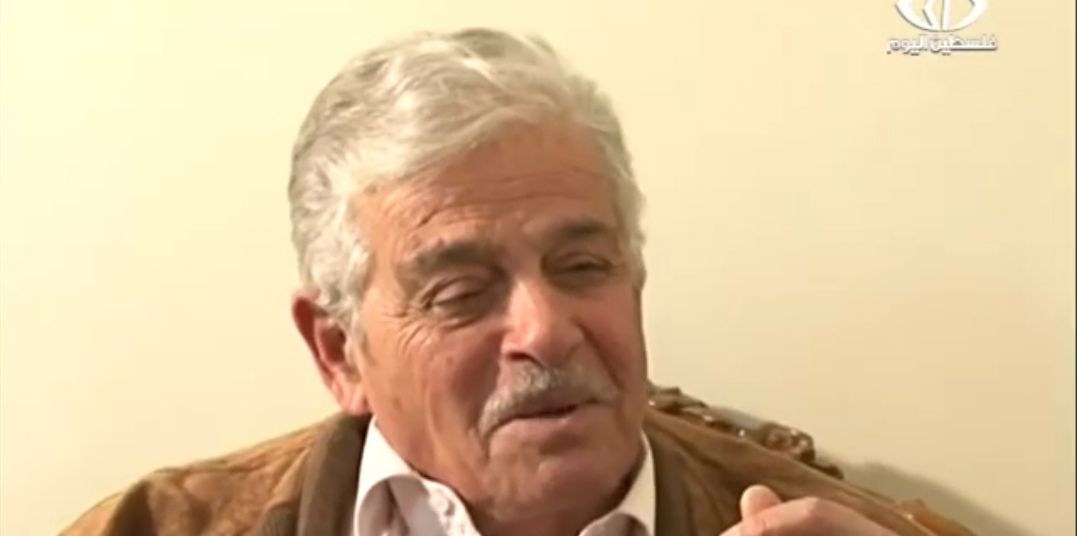

أ.د. محمد مراد، باحث وأستاذ جامعي- طليعة لبنان –

5- الوطن العربي يواجه ثلاثة خيارات خطيرة بحجة احتواء تداعيات الحروب والنزاعات الإثنية

ثلاث آليات خطيرة مطروحة في محاولة فرضها على الوطن العربي بحجة ضبط الحروب والنزاعات الإثنية التي ما زالت فصولها الدامية وآثارها السلبية تطبع المشهد السياسي – الاجتماعي العربي سواء على مستوى الدولة القطرية ( الوطنية ) من جهة، أم على مستوى الوحدة القومية وثقافة الانتماء الى أمّة عربية واحدة، والى العروبة كهوية تاريخية وحضارية لها من جهة أخرى .وكلها خطيرة وهي :

الآلية الأولى: ما يسمى ب”الديمقراطية التوافقية”

أبرز مرتكزات هذه الآلية :

المحاصصة السياسية للسلطة عبر توزيعها أنصبة على المذاهب الطائفية او العرقية، وذلك بحسب الوزن الديمغرافي لكل مذهب او عرق من مكوّنات الدولة .

ثبات ثلاثة مواقع رأسية في السلطة الحاكمة للطوائف الثلاث الأكبر: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النوّاب، رئيس مجلس الوزراء. طبّقت هذه الآلية في لبنان على اثر تسوية الطائف عام 1989، وهي ما تزال سارية حتى اليوم. هذا ، مع توزيع الحقائب الوزارية ( عددها 30 حقيبة في معظم حكومات ما بعد الطائف) على أساس المناصفة بين المسلمين ( 15 ) والمسيحيين ( 15 ) . وكذلك الأمر في مجلس النوّاب الذي بات ، منذ الطائف ، يتألّف من 128 نائبا موزّعين مناصفة بين المسلمين ( 64 ) والمسيحيين ( 64) ( 34) .

اعتمدت الصيغة اللبنانية في العراق بعد الاحتلال.

التوزيع النسبي للطوائف في الادارة العامّة .

اعتماد نظام للانتخابات النيابية يقوم على الجمع بين النسبية والأكثرية والطائفية معا .

تشكيل حكومة ائتلافية، تتمتّع فيها المكوّنات الطائفية المختلفة بحقّ الفيتو والاعتراض على القررات التي لا تتناسب معها (الثلث المعطّل في لبنان ).

منح الجماعات الطائفية الحرية الواسعة في المجالين الثقافي والتعليمي ، وممارسة الشعائر والطقوس الدينية ، وفي الإحتكام الى محاكمها الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية .

يؤخذ على الآلية المذكورة أنّها مخزونة بالمشكلات التي اثبتتها الاحداث والتاريخ، وأنّ مكمن الخلل الأكبر فيها اضافة الى تقاطعها مع الوحدة الوطنية والهوية القومية الجامعة وتهديدها لهما، هو عدم تقديرها لحجم المتغيّرات الديمغرافية والسياسية والعسكرية، والامتدادات الولائية الى الخارج الاقليمي والدولي. كانت المتغيّرات تفرض نفسها دائما عند كل عملية محاصصة أو إعادة انتاج للسلطة وتوزيع الأنصبة على المكوّنات الطائفية والعرقية المؤتلفة. وهنا ، يكمن السبب الأعمق في أزمات لبنان، والأمر نفسه وبصيغة اكثر كارثية في العراق، من حيث ترجمة المحاصصة الى مشروعية الولاء للخارج، وعلى انها حق مطلق للجهة المعنية بترشيح اياً كان بغض النظر عن ابسط معايير النزاهة او الكفاءة او الخبرة او التخصص. فادى كل ذلك الى خراب الدولة وشيوع فساد

هائل وغير مسبوق فيها صعودا الى اعلى المستويات وبالتالي احداث افقار ونهب منظم لموار الشعب والبلاد، و انتشار المافيات وتحكمها في كل مرافق الحياة. اضافة الى عدم التوصّل الى تفاهمات عند الاستحقاقات الأساسية مثل انتخاب رئيس للجمهورية، أو التمكّن من تأليف الوزارة، أو الاختلاف بشأن قضية اقتصادية أو قضائية أو موقف سياسي أو غير ذلك .

إنّ الديمقراطية التوافقية التي اعتمدت في تركيب السلطة في كل من لبنان بعد الطائف، والعراق في ظل الاحتلال، بقيت توافقية مأزومة ومختلّة، ولم تستطع أن تشكّل مدخلا لاحتواء النزاعات الإثنية، بل على العكس فقد اقحمتها في العراق وسعت الى تعميقها في مجتمع متالف ومتجانس قبل الاحتلال ومنذ تاسيس الدولة العراقية عام 1920. كما انها عزلت كلا القطرين عن امتهما العربية وعلى كل الاصعدة. لذلك، لا يمكن التعويل على اعتمادها كنموذج يجري تعميمه على الأقطار العربية التي تواجه تحدّيات تنذر بالنزاعات الإثنية الطائفية والعرقية والجهوية التي يسعى الخارج الاقليمي والدولي الى اذكائها.

الآلية الثانية: الفدرالية

اعتمدت هذه الآلية في الدستور العراقي الذي عرف وما يزال ” بدستور بريمر”، وهي فدرالية على مستوى ثنائي عربي – كردي، بحيث عزّز الدستور سلطة إقليم كوردستان – العراق فاصبحت سيادة السلطة الاتحادية في العاصمة على الاقليم شكلية وإسمية وغير فعلية. وأصبحت للاقليم عملته وضرائبه وقواته، فضلا عن مؤسستيه التنفيذية والتشريعية وعلاقاته الخارجية ومكاتبه التمثيلية الخاصّة به وغير ذلك من الصلاحيات الواسعة. وكذلك اشتراط دخول غير الأكراد من أبناء العراق اليه بضمانة كفيل. واذا كان لاقليم كوردستان العراق خصوصيتة، فان بقية مناطق العراق ليست كذلك، الا ان مساوئ المحاصصة المشار اليها اعلاه والتي تتم في ظل الاحتلال والهيمنة الاجنبية والدستور الاحتلالي بعد عام 2003 ، تجعل من العراق قد بات على طريق التمايز والتغاير والتقسيم بين عدة فدراليات لكيانات اثنية كلها تهدد وحدته الوطنية تهديداً خطيراً .

وفي الحالة اللبنانية، هناك طروحات دائمة بدأت مع الحرب الأهلية ( 1975 – 1990 )، واستمرّت بعد تسوية الطائف 1989، والدوحة 2008، تدعو الى اعتماد الفدرالية على أساس قيام كانتونات طائفية تتمتع بحكم ذاتي، لكنّ ما حال

دون قيام مثل هذه الفدرالية الطوائفية هو ضيق الرقعة الجغرافية للبنان التي لم تتجاوز ال 10452 كم2 من جهة، ووجود اختلاط بين الطوائف، لا سيّما في بيروت العاصمة، وفي مناطق عديدة غيرها من جهة أخرى . وممّا تجدر الاشارة إليه، هو أنّه في زحمة المشاريع والطروحات التي واكبت إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية ( القانون الرقم 44 \2017 ) ، في هذه الزحمة برز اقتراح مشروع ملفت من فعاليات الطائفة الأرثوذكسية ومطارنتها، وأطلق عليه إسم ” المقترح الأرثوذكسي “، وهو يحصرانتخاب نوّاب كل طائفة من طوائف لبنان التسع عشرة بناخبي الطائفة نفسها، وبذلك، فإنّ الاقتراح ينطلق من قيام فدرالية نيابية تكون مقدّمة الى فدرالية وزارية، وبالتالي مالية واقتصادية وتعليمية (فدرلة الجامعة اللبنانية) ووظائفية، وصولا الى الادارية والعسكرية والسياسية.

ومن الجدير بالذكر ان النظام الفدرالي مطبق في بعض الدول في العالم، لكنه ليس على اساس التقسيم الاثني العرقي او الديني. كما انه يحرص على بقاء الهوية الوطنية والقومية الجامعة كهوية وحيدة لابناء البلاد. اضافة الى ان الدولة الفدرالية المركزية فيه حاضرة، وتبسط سيطرتها ونفوذها بقوة في جميع انحاء البلاد مما يمنع تقسيمها. الا ان ذلك ليس ما يراد له في العراق ولبنان وبعض الاقطار العربية الاخرى وذلك تمهيدا لاضعافها وتقسيمها.

الآلية الثالثة: التقسيم

في حزيران ( يونيو ) 2006، نشرت جريدة القوّات المسلّحة الأمريكية تقريرا تحت عنوان ” حدود الدم ” تضمّن وضع خريطة جديدة لمصطلح ” الشرق الأوسط الجديد ” الذي أطلقته ” كوندوليزارايس ” – وزيرة الخارجية الأمريكية في ولاية ” بوش الإبن ” الثانية ( 2004 – 2008 ) . انطلق التقرير من زعم أنّ الحدود القائمة بين دول المنطقة أهدرت حقوق الأقليات، وعليه فإنّ المطلوب هو إعادة ترسيم الحدود على أسس إثنية طوائفية وعرقية بصورة عامّة .

وأبرز ما جاء في التقرير، أن يضمّ الاقليم الكردي في شمال العراق الى ” دولة كردستان الكبرى ” التي تتشكّل من كركوك ( الغنية بالنفط )، وجزء من الموصل وخانقين وديالى، مع اجزاء من تركيا وإيران وسورية وأرمينية وأذربيجان. بالمقابل، يدخل جنوبي العراق في تشكيل ” دولة شيعية كبرى ” مع كل من شرقي السعودية ( الدمام ، الاحساء ، القطيف)، وغربي إيران.

أمّا وسط العراق فيشكّل مع سورية وجزء من جنوب غربي باكستان، وجنوب شرقي إيران في تكوين ” دولة سنّية كبرى” . (35)

يعزو التقرير الأميركي تبريره لعملية الفرز والضمّ في المنطقة الى تضخيمه لمشكلات التعايش (التي كان هو من حاول وسعى الى افتعالها وتفجيرها) بين الطوائف ، ويرى الحلّ، في مبتغاه الاصلي، وهو تقسيم العراق ( مساحته 445 ألف كم2 )، والسعودية ( 2.25 مليون كم2 )، في حين تذوب الجغرافية السياسية السورية بكليتها في الدولة “السنّية” الناشئة . حتى أنّ التقرير يطال أجزاء من الجغرافية الإيرانية والباكستانية أيضا .

وإذا كان التقرير الأميركي ينطلق من فلسفة ” صاموئيل هانتنغتون ” لصراع الأديان بوصفه أساسا للصراع بين ما وصفه ب “الحضارات” ، فإنّه يبقى تقريرا يدور حول محور أساسي يتمثّل بالتخطيط الاستعماري الأميركي لتفتيت الوطن العربي والقضاء على المشروع القومي العربي الذي يدعو الى الوحدة القومية لأمّة عربية واحدة، والى الربط العضوي بين تحقيق هذه الوحدة والتحرر من الاستعمار بكل تلويناته الدولية والاقليمية والصهيونية، وإقامة مجتمع عربي ديمقراطي على أساس المواطنة والعروبة والعدالة الاجتماعية من غير أية فروقات أو تمايزات وامتيازات في العرق والطائفة والمذهب والعشيرة والجهة.

خلاصات استنتاجية وخاتمة

منذ مطلع القرن الحالي ( الحادي والعشرين )، دخل الوطن العربي – وهو المجال الحيوي للمنطقة برمتها – في أتون الحروب الأهلية غير المسبوقة، الأمر الذي بات ينذر بفتح الكيانات السياسية العربية ( الدول ) على مرحلة قاسية من التحوّلات والانقسامات العمودية السياسية والاجتماعية والثقافية، مرحلة يعاد معها رسم تضاريس جديدة على خارطة ” سايكس – بيكو ” التي كانت كإحدى النتائج الأساسية التي انتهت اليها الحرب العالمية الأولى ( 1914 – 1918 ). وحاليا ، وبعد مرور مئة سنة ونيّف على تقسيمات الخارطة المذكورة، فإنّ المجال العربي برمّته مرشّح اليوم لإعادة تشكّل في جغرافياته السياسية على أساس من التوزيعات المحكومة بتلاوين إثنية طائفية ومذهبية وعرقية وثقافية وسياسية جديدة، بحيث تتقدّم معها مصطلحات من مثل الدولة – المذهب، أو الدولة – العرق أو الدولة – العشيرة، على مصطلحات الدولة الوطنية أو الدولة

القطرية السابقة التي عرفها النظام الاقليمي العربي في تاريخه الحديث والمعاصر .

لقد فتح الاحتلال الأمريكي للعراق لسلسلة من الحروب الأهلية العربية، وهي ما زالت الى اليوم في مزيد من الاشتعال والانتشار في غير قطر عربي، ولم يظهر في الأفق ما يشير الى مبادرات جادّة أو مشروعات حلول قادرة على وقف النزف العربي بشريا واقتصاديا واجتماعيا، أو تبشّر بقرب انتهاء المأساة العربية التي باتت توصف على أنّها مأساة العصر. فلا يوجد دليل على أنّ النظام الدولي الذي ساد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، والذي يعاني من عدم توازن في بنيانه الهرمي بسبب سيطرة أحادية القطب الأميركي وسياسة التفرّد التي ينتهجها في تقرير العلاقات الدولية، فلا يوجد دليل على أنّ مثل هذا النظام العالمي الراهن هو مؤهّل للتدخّل إيجابيا لإطفاء الحروب المشتعلة، ونقل دول المنطقة من دوائر الحرب الى مرحلة السلام الداخلي أمنيا وسياسيا وتنمويا، ان لم يكن هو من يفتعلها اصلاً .

أمام هذا الواقع الدولي والعربي، فإنّه من المتوقع أن يستمرّ التصدّع في الجغرافيات السياسية العربية القائمة، وأن يزداد عمقا في الاجتماع السياسي العربي دون أن يلوح في الأفق أي مشروع يستند الى ركائز فكرية وسياسية تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات استراتيجية من شأنها التأسيس لنظام إقليمي عربي جديد ياخذ طريقه الى الاستقرار والنهوض الشامل.

إنّ التفتيت والانقسام العمودي الذي يهدف الى خلقه النظام الدولي الجديد بين الإثنيات العربية لم يعد مقتصرا على مستوى الجغرافية السياسية وحدها، وإنّما، وهنا الأمر الأخطر، الوصول الى تفتيت البنية المجتمعية من خلال اتخاذها، أشكالا إنشطارية ذات طابع طائفي ومذهبي وعرقي ومناطقي .

إنّ مشروعا تغييريا قادرا على مواجهة التحديات العربية الوجودية الضاغطة، وفي مقدّمتها مشروع “الشرق الأوسط الأميركي” غير البريء، إنما يكون مشروعا يربط بقوّة جدلية وتفاعلية بين ثلاثة مبادىء كبرى هي :

الديمقراطية الشاملة،

الثقافة الوطنية المتلازمة مع الثقافة والهوية القومية،

والتنمية الإنسانية المستدامة على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية

والامل معقود على قوى الامة وطلائعها ونخبها وقياداتها الشعبية والرسمية على تفعيل المبادرات الكبيرة لتحقيق هذه الاستراتيجيات الثلاثة التي من شانها انقاذ الامة في صراعها الوجودي الذي تخوضه.

المراجع

محمد أحمد خلف الله ، العروبة والاسلام في فكر الأستاذ ميشيل عفلق ، منشورات منظمة الطليعة ، تونس ، 1993 ، ص ، 11 .

المرجع نفسه ، ص ، 11 .

محمد مراد ، العروبة في الاستهداف الأمريكي – الصهيوني : محو هوية الأمة ، في : راهنية العروبة : مبرراتها والرهانات ، مجموعة من الباحثين ، مجلة الطليعة – لبنان ، عدد خاص ، تموز ( يوليو ) 2022 ، ص ، 8- 11 .

عوني فرسخ ، الأقليات في الوطن العربي : تراكمات الماضي ، وتحدّيات الحاضر والمستقبل ، مجلة ” المستقبل العربي ” ، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، العدد 119 ، كانون الثاني ( يناير ) 1989 ، ص ، 44 – 45 .

فؤاد محمد شبل ، حضارة الاسلام في دراسة توينبي للتاريخ ، المكتبة الثقافية ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ، 1968 ، ص ، 4

فكتور سحّاب ، ” من يحمي المسيحيين العرب ” ، مجلة ” المستقبل العربي ” ، السنة الرابعة ، العدد 30 ، آب ( اغسطس ) 1981 ،

عوني فرسخ ، الأقليات في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص ، 46 .

المرجع نفسه ، ص ، 46 .

جورج خضر ( المطران ) ، ” المسيحية العربية والغرب ” في : ” االمسيحيون العرب : دراسات ومناقشات ” ، تحرير الياس خوري ، بيروت ، مؤسسة الأبحاث ىالعربية ، 1981 ، ص ، 83 – 98 .

عوني فرسخ ، المستقبل العربي ، العدد 119 ، ص ، 47 .

وجيه كوثراني ، ” المسيحيون : من نظام الملل الى الدولة الحديثة ” ، في : ” المسيحيون العرب : دراسات ومناقشات ” ، مرجع سابق ، ص ، 60 .

المرجع نفسه ، ص ، 60 .

المرجع نفسه ، ص ، 61 .

M.A.E.F., E-Levant, Syrie-Liban 1918-1929, vol. 125, pp. 193-194.

Ibid, pp. 221-222.

محمد مراد، السياسة الإنتدابية الفرنسية في سوريا و لبنان بين التفكيك السياسي و التوحيد الإقتصادي، الفكر الإستراتيجي العربي، العدد 39، ك2 (يناير) 1992، ص، 173-178.

أنطوان نصري مسرّة ، معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية : الحالة اللبنانية ، مجلة ” المستقبل العربي ” ، العدد 119 ، كانون الثاني ( يناير ) 1989 ، ص ، 60 .

المرجع نفسه ، ص ، 62 .

المرجع نفسه ، ص ، 83 – 84 .

المرجع نفسه ، ص ، 84 .

John Donohue, “La Nouvelle constitution syrienne et ses détracteurs », Travaux et jours (Beyrouth), no. 47 (avril-juin 1973), pp. 93-111.

أنظر أيضا بشأن موافقة مجلس الشعب السوري على النصّ الدستوري بأنّ دين رئيس الجمهورية هو الاسلام ، جريدة ” البعث ” ، تاريخ 21 شباط ( فبراير ) 1973 .

أنطوان مسرّة ، مرجع سابق ، ص ، 84 .

المرجع نفسه ، ص ، 85 .

الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية ، تاريخ 17 أيّار ( مايو ) 1986 ، ص ، 925 – 940، أنظر الترجمة بالانكليزية مع جدول الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية ، في :

“Major Highlights of 1986 Electoral Law”, Jordan Times (29 March 1986)

للمزيد من التفاصيل بشأن البنود الخمسة عشر التي نصّ عليها بيان 11 آذار ( مارس ) 1970 ، أنظر : الجمهورية العراقية ، المسألة الكردية والحكم الذاتي ، منشورات المؤسّسة الثقافية العمّالية ، بغداد ، 1975 ، ص ، 85 – 97 .

نيفين مسعد ، النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية ( الإثنية ) في الوطن العربي ، مجلة ” المستقبل العربي ” ، السنة الثانية والثلاثون ، العدد 364 ، حزيران ( يونيو ) 2009 ، ص ، 66 .

المرجع نفسه ، ص ، 67 .

المرجع نفسه ، ص ، 68 .

المرجع نفسه ، ص ، 70 .

للمزيد من التفاصيل بشأن ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية ( 1975 – 1990 ) ، أنظر : عبد الرؤوف سنو ، حرب لبنان 1975 – 1990 : تفكك الدولة وتصدع المجتمع ، مجلدان ، مج1 : مفارقات السياسة والنزاعات المسلّحة والتسوية ، بيروت ، 2008 .

نيفين مسعد ، النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية ( الإثنية ) ، المستقبل العربي ، العدد 364 ، حزيران ( يونيو ) 2009 ، ص ، 70 .

المرجع نفسه ، ص ، 70 -71 .

المرجع نفسه ، ص ، 71 .

– بشأن توزيعات المقاعد النيابية على الطوائف اللبنانية بعد الطائف ،وكذلك توزيعات الحقائب الوزارية ، أنظر : محمد مراد ، الانتخابات النيابية في لبنان : القوانين ، الدوائر ، النوّاب ، منشورات الجامعة اللبنانية ، قسم الدراسات التاريخية الرقم ( 53 ) ، بيروت ، طبعة أولى ، 2013 .

Ralph Peters, “Blood Borders: How a Better Middle East would look”, Armed Forces Journal (June 2006).