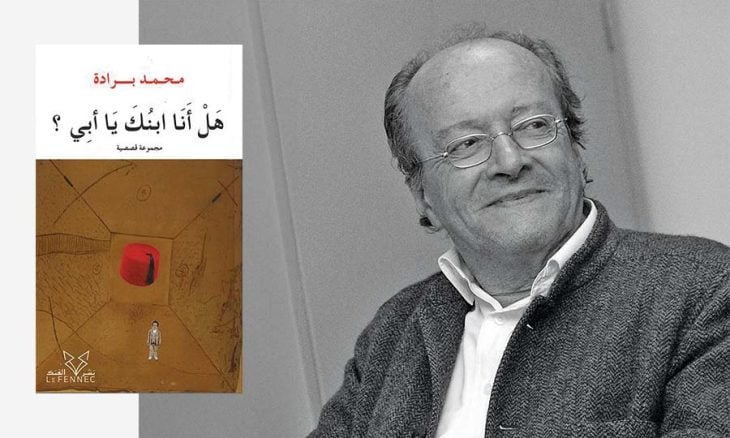

«هل أنا ابنك يا أبي؟»… قصص التحدي الوجودي للذات

«هل أنا ابنك يا أبي؟»… قصص التحدي الوجودي للذات

العربي بنجلون

كاتب مغربي

بين «سـلخ الجِـلـد» و«هل أنا ابـنك يا أبي؟» خمس وأربعون سنةً بالتمام والكمال، قطع خلالها الكاتب محمد برادة مسافاتٍ طويلةً من محطاتٍ أدبيةٍ رئيسيةٍ في النقد والترجمة والرواية والسيرة الذاتية والقصة والمقالة والخاطرة.. وإن كان لم يكشف عن هوية بعض هذه الأعمال، كأن يجنس السيرة بالرواية، أو بالمحكيات.. لكنه بقي وفيا للبداية، أي يحن للكتابة القصصية، ولا أدل على ذلك من عودته الراهنة، وبين يديه مجموعـته الحالية، التي تحمل عنوان آخر وأطول قصة فيها، وبطبيعة الحال، فإن أربعة عـقودٍ ونصف عقد بين المجموعـتين القصصيتين، مسافة زمنية ليست هينةً، كانت كافيةً لتجعل عالميهما متباعدين ومتنافرين، شكلا ومضمونا. فالأولى، أبصرتِ النور في السبعينيات، مرحلةِ الشبابِ، حيث الاندفاع والانتقاد والجرأة والمواجهة. والثانية في خريف العـمـر (سئمت تكاليف الــحــياةِ…) حيـث الـتفكيـر الـرزين والــتأمــل والـتجربــة، والــتــأني في الــمــواقــفِ، واتخاذِ القرارِ الملائم.

قــبل أن تـــلج بــوابة هـذه المجموعةِ، تجد (عـــتـبةً) لا تـــتـعــدى صفحتين ونصف الصفحة من القطع الصغير. هي بـمـثابة رؤية الكاتب للقصة القصيرة، يـشعِـر فيها القارئ بـ(التحول) الذي عرفه هــذا اللــون مــن الــقص، وبـ(الحــضور الــمستــمــر) لــه، على الرغم من (اكتساح الرواية) العارِم، وإزاحته (النسبية) لــفــنــونِ السردِ الأخرى.. لكن، رغــم كل ذلك، ظلتِ القصة تــتــبــوأ مكانـتها اللائقة بها، بفـضل ما تــتــمــيــز به من جاذبــية وإغــراءٍ حار الكاتب نفسه، وهو القاص والناقد الخبير، في (تعريفه) لها تعريفا يقطع الشك بين القـصاصين والــمـنـظــريــن، وإن كانت تــشاطــر سائر الأجناس الأدبية بعض العناصرِ الفـنيةِ.. ولا يخفي الكاتب حقيقةً ماثــلــةً للــرائي، وهي قــلــة كــتــاب الــقـصة، قــياسا بكــتاب الرواية الــكــثـر. وهذا يرجع ـ في نــظــري الشخصي ـ إلى كــونِ الروايةِ أكــثــر رحابةً ومساحةً شاسعةً للتعبير والــبــوح من القصة، شكلا فنيا ومحــتــوى فكريا، وأكــثــر جنس أدبي يحظى بالــجــوائــز، ما يـغـــري كـــتــــابا وشعـــراء عــــديــديــن بالانــتــقــال مــن ضفــةِ الــقــصةِ والشعرِ إلى ضفةِ الروايةِ.

والخلاصة التي يســتـــنــتجها الــكاتــب، هي أن الــقــصة (تــقــتــنـص اللحظة المتميزة) لتركز على محيطها وتـكـثـفه فى (ما قـل ودل).. ولهذا تحتضن هـذه المجموعة قصصا قصيرةً، غالبا ما تـلـتـقـط لحظةً مـنــتــقــاةً من حياة الشخصية، لترسم تضاريسها النفسية والفكرية، عبر الحوارين الخارجي والباطني. وهذا التعريف، الذي لا يختلف عنه اثنانِ، يتكرر في قصص المجموعةِ، ما يؤكد قناعةِ الكاتب باعــتمادِ الــقــصةِ على الــتــركــيــز والــتــكــثــيــف، ففي آخر الـعتبة، يأتي بمقطع من قصيدةٍ الشاعر (ويليام بلاك): «أن تبصِر عالما في حـبةِ رملٍ، وجـنةً في وردةٍ وحـشيةٍ، وأن تحتوي اللانهائي في كفك، والأبدية في ساعةٍ زمنيةٍ». وفي قصة (فرحة المطر) يختتمها البطل قائلا: «عليّ الآن إغلاق القوسِ كي تستعيد القصة قوتها الواقعية المختزلة، وتستعيد تماسكها وهشاشتها في الآن نفسِهِ».. وكعــادةِ الكاتــب في نصوصه الســرديةِ، يــبــدو لي ـ إن حاولـت ألا أستـبعـد المؤلف، خلافا للشكلانيـيـن الروس، أو لا أمــيــتـه عــكس رولان بارث ـ الذي دعا إلى موت الكاتبِ، وفــك ارتباطِهِ بالنص الأدبي، أن بعض قصصه، خصوصا المعـنونة بها المجموعة، تغـتـرف من بــئــرِ سيرتِهِ الذاتيةِ، وما يشغــل باله (الآن) وما (يـؤرقــه من أسئلةٍ وجوديةٍ) مقلقةٍ، بعــد عمرٍ طويلٍ، حافلٍ بالعطاء والخلق، وتجربةٍ إبداعيةٍ قويةٍ، وأسفارٍ عربيةٍ وغربيةٍ، وحضورٍ أدبي كبيرٍ، لا تخطئه الأعـين. وهذه المسألة بديهية، لأنني لاحظت أن هناك ظلالا وارفةً لمحكياته الآنفةِ في أعماله الحاليةِ، كأنها تؤكد، إن كان الأمر في حاجةٍ إلى تأكيدٍ، وحــدة الموضوع العام الذي يشتغل عليه الكاتب، والذي بالمقارنةِ، يفضي بنا إلى روافـد من سيرته.. ولا ننسى أن تلك الأسئلة، تراود كــل من يجتـاز عــتــبة السبعــيــن، عندما تـتكالب عليه الأمراض، وتنتابه حالات الإرهاق، وتغوص ذاكرته عميقا في الماضي البعــيد، وعلاقاته بوالديه في طفولته الأولى، التي خلفت أثرا عاطفيا بليغا لا يـمحى: «الأب الراحل منحني تأشيرة اجتياز بوابة الدنيا، لكن أمي هي التي علمتني حب الحيـاة، عــشــت عـــدة عـــقــودٍ مــمـتـلئا بهـذه العلاقةِ العارمة مع أمي، مكتفيا بها، متناسيا ذلك الفراغ الذي تركه الأب».. لكن، يظل الأب (الغائب) حاضرا في حياةِ البطلِ المحوري حتى في طور الشيخوخةِ، وإن كان لم يـره في حياته، بله أن يعيش معه، أو يمضي صحبته قِسطا من طفولـتِهِ، إذ اكتفى هذا الأب الغائب الحاضر بـ(إنجابِه) فقط، ثم غادر إلى العالم الآخر، تاركا إياه لأمه، ولخاله الذي حاول أن يعـوض دور أبيه، لكنه خالف وصيته، في أن يجعل الابن نسخةً مطابقةً له.. ويا للسخريةِ.. من هــنا، تــبــدأ الــقــصة، وتــنطــلــق بــحــوار يجريهِ (الابن ـ الشيخ) مع (أبيه ـ الشاب) الذي تلاشت عظامه في القبر، ويغــدو مضطرا للــذودِ عن نفسه، فهو فليس مسؤولا عن موته، ولا عن غيابِهِ، وهو في الخامسة والعشرين ربيعا.. إنها سنة الحياةِ، والحقيقة المطلقة، أن يولد الواحِد منا، ثــم يرحل، فجأةً، بلا إذنٍ، ولا خِيارٍ، كأنه عابر سبيلٍ! وإذا كنا لا نستبعـد شخصية الكاتبِ عن القصةِ، كما ذكرنا سابقا، فإن ساردها، أو بطلها (يستحضر والده المتوفى) و(يحيـيه من جديـدٍ) لـيخـوض معه حــوارا وجــوديا، وبالــتــالي، يصبح الــكاتــب خالـقـا شخصياتِــهِ القــصصية، وباعِـثها من الموتِ، كي يستنطـقـها، ويـتـيح لها الفرصة، لتعليل نمطية حياتها الماضية.. وتـلك لعمري إحدى الأدواتِ الــفــنـية، التي تجعل القصة (الـبـرادية) تخــلــق الــدهــــشــة والـــذهــــول لـــدى قـــارئـها، وتجــمـح بـــه نـحـو الـخــيــالِ الـمـثمِـر، والتفكير في حقيقةِ الذاتِ. فـالـقــصة، أو أي عـملٍ أدبي آخـر، إذا لــم يــأسِــرِ الـمــتــلــقي بجاذبـيـته الـــفـــنــيــة، ويخــلخـل قــــنــاعــاتِــهِ ومسلماتِهِ الفكرية، لا يعـتـبـر إبداعا قطعا. وإذا كان الــعــنوان بصيغــتــه اللغويةِ، وتركــيــبته الأسلوبــيةِ (بسيطا جدا) يــوحي، لأول وهـــلــةٍ، بــبعـــدٍ (بــيــولــوجي) فــإن قــراءة الــقــصةِ الموسومةِ به، تــرســم لها بعــدا (وجــوديا) للذاتِ، يـمـــوضِع الشخصية الــرئــيــسية في الحياةِ الــتي تــنــشــدها، ولا تخضع نــفــسها لمجتمعها ولا لعالمِها، أو تــقــبــل بأن يفرضا عليها نمطا معـينا. غالبا ما يشبهــون شخصياتِ النص القصصي أو الروائي بـ(أبناء الكاتب) لأنه يــنجــبهــم من مخيلـته، فيغــدون عونا له في إقامةِ هيكل ذلك النص، ويفعل بهم ما يشاء، دون أن يعترضوا أو يحركوا ساكنا. أليسوا أبناءه من صلـبِهِ الفكري؟ ألم ينفخ فيهم من روحِهِ، ليتشكلوا في الصورة التي يظهرون فيها؟ ولهذا أتى الأب إلى العالم ـ كما أراد الكاتب ـ ليوصل رسالةً بأمانةٍ، ويؤدي دورا محددا، ثم يموت، وهو إنجاب ابنِهِ ـ شخصيةِ القصةِ المحوريةِ، كي يـكـسب (حرية الاختيار) فــيخـتط نهجا لحياته مختلفا عــنه.. فـوجــود الأب، يحــول الابــن إلى نسخةٍ مــنــه، ويجــعـــل مـنه خــزانا لــ(الــيــقــيــنــيات) التي يــنــبغي أن يــتــقــبــلها، دون تــفــكــيــر ولا تــمحــيــصٍ ولا تساؤلٍ، كما كل الأسلاف من الآباءِ والأجدادِ.. لكن موته، حــرر الابن من حال الواقع الثبوتي، ومـكنه من حريةِ التفكير والتصرفِ، واستعمالِ مداركِهِ المعرفيةِ في تقـبـل أو رفضِ ما كان عليه الأب، بل المجتمع برمته، وما يطلقون عليه (الذاكرة) التي لم يسهــم في تـشكـيـلِها على مقاسِهِ، وبذوقِهِ، ويــزينها بما كان يحلم به، ويرنو ويهفو إليه.. إنما أرادوا أن يفرضوها عليه، كسائر جيله. وأن يسجن نفسه في (هويةٍ) تحجب عنه الهوياتِ الأخر. أذكر، مثلا، أن أباه، تمنى في وصيته أن يلبي رغباتِهِ، فيحافظ على ملابسهِ الـتـقـلـيـديةِ، كالجِلـبابِ والـبرنسِ والطربوشِ الوطني الأحمرِ، ويدرس في جامعة القرويين، ليصبح علامةً، يرتقي الـمنبر، فـيعِـظ طلبة العـلم. لكن ابنه اتخذ طريقا آخر، ألا وهو الــتعلم في المدرسة الــعــصـرية، ما ســيـفـضي بــه إلى (قـراءة الأشــعار والـقـصــص والــرواياتِ) الـتي تــشحــذ الــذهــن، وتــفــتح العــيــن، فــتــبعــث عــلى الملاحظة والـــتـــساؤل، وتحـفــزعــلى الــتحـدي، بـدل الأذكــارِ والأقـوالِ والأخـبارِ والــمــتــونِ المتوارثةِ!

وبما أن الشيء بالشيءِ يذكر، أستحضر، بالمناسبةِ، كاتبا آخر، وهو أحمد الصفــريــوي، الذي تـنـبـأ له فــقــيه (الكـتاب) بأن يصبح (قارئاً للكتابِ الكريم) وأقصى ما كان والده الطحان الــفــقــيــر يأمله أن يــلــتحــق بـ(الــقـــرويـيـن) لــيغــدو عــلامةً، غــيــر أن (أحمد) خــيــب ظنهــما، فالتحق بالمدرسةِ الفرنسيةِ، وأصبح مديرا عاما لمتاحفِ المغربِ، والبقية تعرفونها أكثر مني.. وبالتالي، فإن الابن ـ بطل قصةِ برادة ـ لا يتحمل مسؤولية اختياراتِهِ وتوجهاتِهِ، لأنه ألفى نفسه يتيماً، في عالمٍ فــقــد الــبوصلة، تــتــجاذبه تيارات شتى، وتــنخــر جِسمه الــمــتــورم، أصلا، صراعات، تــغــلي بالطـمع والجشع، والحقـد والكراهــية.. فكان عليه أن يــعــيــد النظر في (الــذاكــرة) و(الهــوية) معاً، كي يــبــني ذاته الخاصة به، والمواتية له، ولا يــتــأتى له ذلك، إلا بالــتخلي عــن وصية أبــيه.

لــنــتــرك هــذه الــقــصة جانــباً، فـــنــجــد الــكــاتــب، على الــرغـــم مــن تــبــايــن قــضايا قصصه، يعــزِف على الــوتــر نــفــسِهِ، الذي يتجلى في الذات الباحثة عن وجودِها وتموضعِها في العالم. فبطل (ذاكرة من حجر) لم يستطع أن يتخلى عن هوايته، التي تتجلى في الرسم والكتابةِ على الحجر الصلد، لأنه «يحقق له توازنا بين الإرادة والعقل».. وظل على هذه الحالةِ من شبابه إلى شيخوخته، وفـياً لهـوايـتِهِ، لا يشعر بالتطور الذي يعـرفه العالم في حقــل الرسم والكتابة. إلا أن شيئا ما شغــل باله، ودفعه إلى التساؤل عن موقعه في هذا العالم: أيظل متشبثا بالحجر، كوسيلة لكتابة التاريخ، عبر رسم (أجسادٍ وأشجارٍ وحيواناتٍ) مثلما كان يفعل الإنسان الأول، أم يساير عــصرا «يعانق الذكاء الاصطناعي، الذي يهــمــش عــقــولــنــا ويجــعــلــنا مــثــل الــدمــى وســط الــروبــوتاتِ».. إن بطل هذه القصةِ، يجسد إرادة الإنسانِ وتحديه للفناء بالرسم، كفن للتأريخ: «أنا منذ المراهقة، على الأقل، وخوف يعتريني من أن أنهزم أمام سطوةِ الزمانِ. وهذا ما جعلني حريصا على أن أنشد الكمال في كل ما أسعى إلى إنجازِهِ. وكانت تجربتي الأساسية مع فن الرسمِ» والـنـتـيجة التي يخلص إليها، تـبدي حيرته الغارقة في دوامةٍ من الأسئلةِ، التي تــنهال عليه، متشككًا في إرادتِهِ في توجيهِ حياتِهِ: «هل فعلًا كنت أتحرك بإرادتي ووِفق اختياراتي؟ أم أن تاريخي كان مسطرا من قـبـل وليس هناك من يؤكد أنني عشت تجارب تــقــتــصر علي أنا وحدي».

القصة عند الكاتب محمد برادة، هي (اللحظة المتميزة المقتنصة) كما يعرفها. لكنه لا يغفل تطعيمها برؤى وتأملاتٍ فلسفيةٍ، وبأبياتٍ وأقوالٍ من الشعر العربي والغربي، وبكلماتٍ وجملٍ وفقراتٍ وأهازيج من الكلام اليومي العامي. مثلا، يعنون القصة السادسة بـ(ليلة امبارح) من إيحاءِ أغنية سيد مكاوي: (ما جاليش نوم، واحنا لِسه، في أول يوم).. القصة، وإن كانت فضاء فسيحا، لا حدود ولا جدران وأسوار له، يزخر بتعددية الأصواتِ، وحضورِ فنونِ القولِ من أمثالٍ وحِكمٍ، والنغمِ كذلك… وكلها تــبلــور بشكلٍ فني خطاباتِ الذاكرة الجمعية التي حددها الناقد الروسي ميخائيل باختين.

كاتب مغربي