حكايتي مع جورج قرم

بقلم كمال ديب

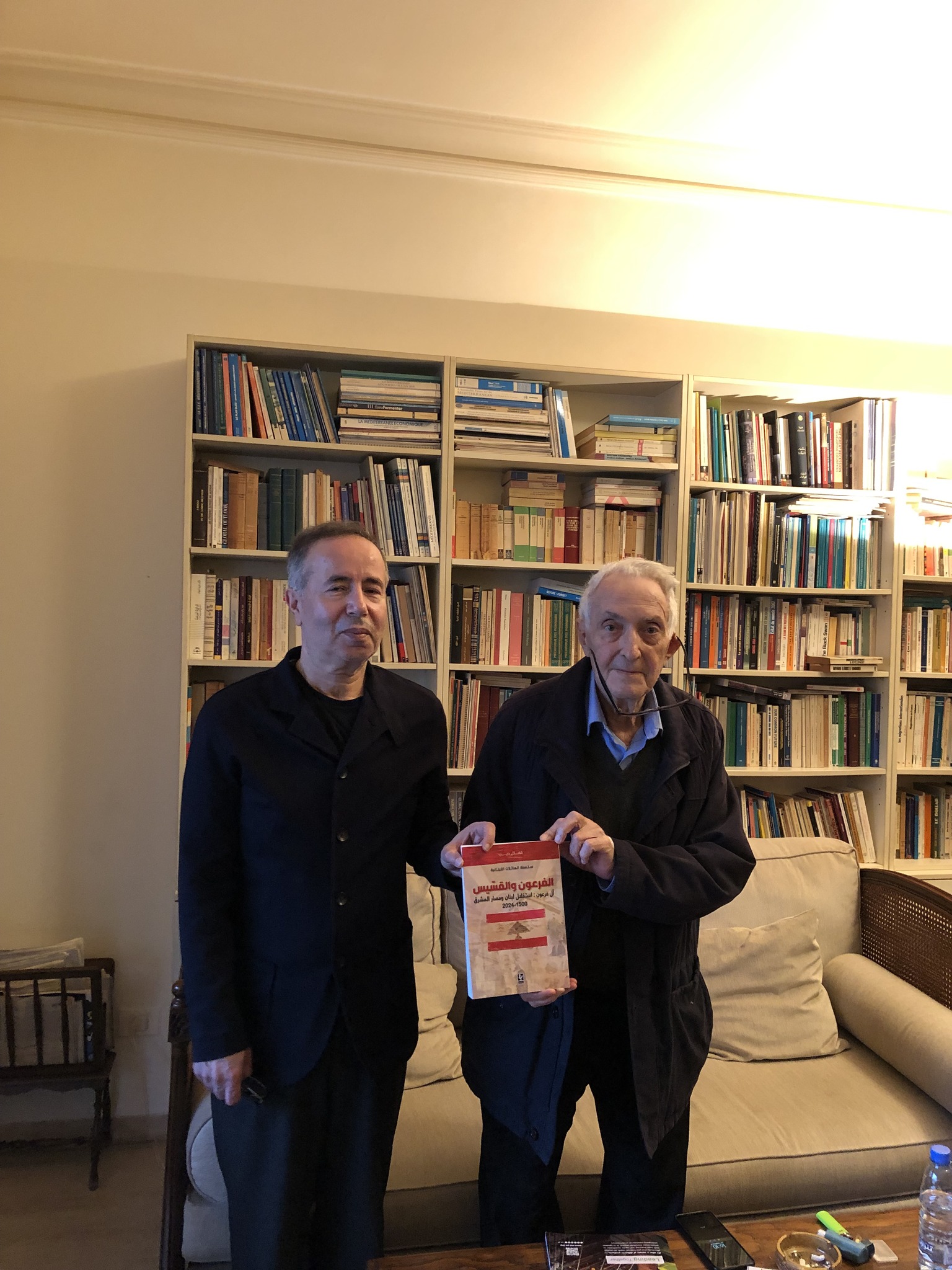

في الصورة جورج قرم وكمال ديب قبل شهور للاحتفال معاً بصدور كتاب ديب الأخير.

شاءت الظروف أن يتوفى صديقي واستاذي الكبير جورج قرم في 14 آب أغسطس 2024 بعد نضال طويل مع المرض العضال في بيروت، وأنا بعيد في كندا. ولو كان لي ما أقوله في المفقود، فلن احتاج إلى جهد استثنائي لو سنحت فرصة مشاركتي في وداعه في كنيسة مار جرجس أمس السبت.

لقد عرفت جورج قرم قبل أن ألتقيه عندما كنت طالباً في كندا ولفت نظري عنواناً بالفرنسية – “المشرق المتفجّر” – وهو كتاب محوري لقرم ساعدني في مطلع التسعينيات لأفهم مجريات المنطقة الكبرى. وفي 1999 أعددت دراسة عن التعويضات المستحقة للبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية (نشرتها شركة المطبوعات في بيروت لاحقاً) وكان جورج قرم وزيراً للمالية في حكومة سليم الحص. فأشاد الوزير قرم بهذه الدراسة وضمّت الحكومة دراستي إلى ملفات المفاوضات. و

كنت قد ابتدأت عام 2000 في نشر سلسلة مقالات اقتصادية في صحيفة النهار اللبنانية ومنها حول آداء وزارة المالية في وقت حلّ قرم ضيفاً على برنامج تلفزيوني. وإذ سأله المذيع عن مضمون مقالاتي أجاب قرم أنّا أقرأ كل مقالات كمال ديب وأتابعها. فكان رأيه هذا مفتاح أول حديث معه على االهاتف من كندا واتفقنا على اللقاء في بيروت.

عندما التقيت به تعرّفعت على شلّة من أصدقائه الحميمين والمخلصين من أصحاب الفكر والمعرفة – كأستاذ الاقتصاد سهيل قعوار في الجامعة الأميركية والاستاذ عبدالله عطية من مصرف لبنان والمحامي أنطوان شنيعي والخبير الإداري يحيى الحكيم والخبير الاقتصادي توفيق كسبار والقاضيب جورج عودا ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، الخ. ولقد ساعدني جورج قرم كثيراً في كتبي سواءً في مراجعتها أو بكتابة مقدماتها. وكانت لنا جلسات حوارية طويلة على حدا. حتى بت أعتبره استاذاً لي، وصداقتنا كانت مستمرة منذ خمس وعشرين عاماً. فلم يمضِ عام إلا وتبادلنا الأفكار وهدايا الكتب، أحياناً برفقة أصدقاء وأحياناً بمفردنا بجوار منزله في شارع فردان أو فغي مكتبه في مجمّع ستاركو.

جورج قرم هو من أبرز المفكرين اللبنانيين المعاصرين. شهد في شبابه الحقبة الناصرية في مصر وانكب على دراسة التراث العربي وأُعجب بالرواد من أحمد أمين وطه حسين وعلي عبد الرازق وأحمد فارس الشدياق والأب يواكيم مبارك وغيرهم.حتى صار إبناً للنهضة العربية بجوانبها التنويرية. ثم استثمر ثقافته الفرنسية في الكتابة فتوالت أعماله بالفرنسية وكتب أطروحة كانت مفصلية في فكره، هي تعددية الأديان وأنظمة الحكم، ثم نشر كتابه الموسوعي الأكثر شهرة انفجار المشرق العربي، مستلهماً من الحقبة الناصرية.

لقد فتح مزيج التنوير النهضوي العربي والتحصيل الأكاديمي الفرنسي أمام قرم آفاقاً فكرية واسعة ومتنوعة. فقد درس في باريس في أواخر الخمسينات واستوعب الفكر الأوروبي واكتشف مثلاً أهمية الماركسية. إلا أنّه اعتبرً نفسه عروبياً بالمعنى الحضاري لم ينجرف في الفكر الأوروبي ولم ينتمِ لحزب بل رأى الأحزاب العقائدية تعمل وفق شعارات تبسيطية للواقع.

موضوع المقدّس

حول المقدّس يشرح قرم “المشكلة هي أننا واقعون تحت تأثير الإشكاليات الغربية: حتى قضية فصل الديني عن الزمني استوردناها من أوروبا كما هي، دون أن ندري أنها ناتجة من خصوصية المسار التاريخي الأوروبي، حيث الكنيسة الكاثوليكية كانت متحكمة بكل شيء. المشكلة أساساً في حرية التعامل مع النص المقدس، وهي أم الحريات. ذكرتها مراراً وتكراراً، إذا لم تكن ثمة حرية في التعامل مع النصوص المقدسة، لا يمكن التأسيس للحريات العامة في أية دولة… لقد أقفل باب الاجتهاد تحت التأثير السعودي الوهابي وصار أي نوع من الاجتهاد الجديد خارج المذهب الحنبلي الوهابي لمراعاة مقتضيات العصر، يُعتبر بدعة خطيرة. حتى حدثت اغتيالات حول موضوع النص المقدّس: اغتيل فرج فودة في مصر وشُنِق محمود طه في السودان أيام جعفر النميري، وأُجبر نصر حامد أبو زيد على تطليق زوجته والخروج من مصر. صار الفكر التنويري مُلاحقاً، وبات أي إنسان يغامر بالفكر التنويري يعرّض نفسه لفتوى تحلل دمه. ولنتذكّر أنّ علي عبد الرازق لم يتعرّض لإغتيال في الماضي رغم إدانة الأزهر لكتابه الشهير. بل كانت إدانته ظرفية لم تمنع أن يُتداول كتابه على نطاق واسع. كذلك لم يكن الوضع كذلك في العالم الإسلامي في التاريخ. فكتاب الملل والنحل لتاج الدين الشهرستاني مثلاً تكلّم عن تحليل النص المقدّس بداهة وعن طرق ومناهج لتفسير القرآن الكريم”.

وعن دور المثقف يقول قرم: “مثقفون كثر، من الأوروبيين والأميركيين والعرب ركبوا موجة الأموال النفطية، فتشكّلت ظاهرة خطيرة جداً. في العالم غير العربي أو الإسلامي، انقسم الرأي العام تحت النفوذ الأميركي بالذات والدوائر الاستشراقية السياسية الأميركية إلى قسمين: قسم يدافع عن الحركات التكفيرية المسماة خطاً جهادية، فيقول إنها ظاهرة “طبيعية” بعد فترة استعمار طويلة وبعد الحداثة التي “فُرضت فرضاً” على المسلمين من قبل النخب العربية الحاكمة بعد نيل الاستقلال، خصوصاً في ظل الدكتاتوريات الجمهورية الطابع التي يقال عنها أنها فرضت العلمانية على مجتمعات مؤمنة ترفضها تماماً، ما استوجب التعاطف مع الحركات الأصولية الدينية أو حتى تأييدها. وهي سردية نمطية الطابع وغير مطابِقة للواقع. وهناك قسم آخر من الرأي العام الغربي يكره الإسلام بشكل عام، نظراً إلى ممارسات التكفيريين، ويأخذ من تصرفاتهم حجة لكره الديانة الإسلامية وللمسلمين إجمالاً”.

عتَبَ قرم على المثقفين العرب أنّهم نقلوا عن الفكر الغربي وحاولوا تطبيقه على واقع عربي مختلف، بدون دراسة التراث العربي أو صياغة مفاهيم جديدة تناسب مجتمعاتهم. فالأفكار التي جاءت من الغرب في عصر النهضة، ساهمت فعلاً في صوغ إدراكات المفكّرين اللبنانيين والعرب الحسيّة للواقع، وما يحتويه من رهانات وتحدّيات. ولكنّها مارست ايضاً دوراً تأثيرياً بليغاً على اللغات والمفردات والمصطلحات والمفاهيم المستعملة في الحياة اليومية، وكذلك على تكوين الأيديولوجيات وبرامج الأحزاب في البلدان العربية وأهدافها. كما مارس الفكر الغربي التأثير نفسه على الأدب العربي بشعره ونثره، وعلى كل الإنتاج الأكاديمي عموماً.

أمّا لماذا لم تتمكن العلمانية العربية من تجاوز “الهاجس” الديني في الحياة العامة، فيشرح قرم علاقة ذلك بجمود النص المقدّس. إذ في الماضي كانت حرية المعتقد والاجتهاد في صلب النصوص الدينية المقدسة في عصر الحضارة العربية الإسلامية، حيث كانت كل الفِرق الدينية تُأوّل القرآن برؤى مختلفة. ومارس العرب في عصرهم الذهبي الفلسفة بشكل كبير في حين كانت الأخيرة ممنوعة عقائدياً في أوروبا المسيحية. واليوم لا يوجد ما يمنع أن يعود العرب إلى حرية الفكر فالقول إنّ شيئاً “جوهرانياً” عند العرب يجعلهم Homo-Islamicus أي “كائناً إسلامي الهوية” حصراً، إنّما يختصر كل شخصيتهم المعقّدة في هوية دينية، وهذا كلام فارغ بنظر قرم.

لقد انتقد قرم الموجة الأصولية على أنّها غير صادقة بدعوتها للعودة إلى التراث، لأنّ العودة الحقيقية يجب أن تكون إلى العصر الذهبي للحضارة الإسلامية حيث النقد العقلي للمقدّس كان متاحاً. بينما يستخدم الإسلام السياسي هذه العودة لتدمير الكيانات العربية وبُناهم الدولتية ومجتماعتهم. ويلوم انقطاع الذاكرة عند العرب والمسلمين ونسيان الجو العلمي والعقلاني الذي كان سائداً في العهدين الأموي والعباسي، وحتى زمن إبن خلدون (اي عصر الانحطاط)، ثم في أعمال العديد من رواد النهضة العربية الحديثة التي كانت خارقة فكرياً ويجب إعادة الاعتبار لأعمال الروّاد. ولذلك فيجب التذكير أنّ “الحضارة العربية الإسلامية كانت الأكثر تطوراً علمياً في عهدها على مستوى العالم، واللغة العربية لغة كل أصحاب العِلم في العالم الإسلامي؛ فلنستذكر هذه الأشياء باستمرار.

ويقول قرم “إنّنا في الشرق العربي بنينا الكثير من الأساطير متأثّرين بتقنيات الثقافة الأوروبية في البناء الأسطوري، وكثرة من المقولات والمفاهيم الأسطورية الطابع التي أُدخلت في صميم ثقافتنا العربية المعاصرة، وهي في معظم الأحيان متأثّرة إلى أبعد الحدود بالمفاهيم والمقولات الأوروبية، بل قد تكون في بعض الأحيان معاكسة لها. وبذلك تندرج في إشكاليات تاريخية وسياسية واجتماعية، ليست من صنع ثقافة عربية مستقلّة، بل من نتاج ثقافة غربية وصلتنا مشوّشة في مضمونها وأدائها”.

ولذلك عوّل قرم على الانتفاضات العربية التي اندلعت عام عام 2011 إذ ربما تؤدّي إلى إعادة تكوين ثقافة التنوير ووعي جماعي عربي. إلا أنّه أصيب بخيبة أمل عندما أوقفت الرجعية العربية التقليدية هذه الانتفاضات بالتحالف مع حكومات الدول الغربية فضربت حركة التغيير. ورأى أنّ فوز الأحزاب الإسلامية كان طبيعياً بعد 2011 نظراً إلى إمكانات هذه الأحزاب المادية وشبكات الأعمال الخيرية المتوغّلة في الفئات الشعبية والمهمشة، بينما لم يكن للتيار القومي والعلماني مثل هذه الإمكانيات. فالعديد من مثقفي العرب تحدثوا، بنظره، لغة الغرب، وكانوا غربيي الهوى، ينطقون نعم باللغة العربية، ولكن تركيبة عقلهم غربية. وهذه قضايا كتب عنها الكثير ياسين الحافظ ومهدي عامل وغيرهما وهذه الكتابات النقدية طُمست، وانكسر نهجها، لأن الجيل الذي شهد انهيار الاتحاد السوفياتي والثورة الإيرانية، انخرط بصحوة إسلامية على الطريقة السعودية أو الإيرانية، وذلك لكسب مراكز نفوذ وجاه في مجتمعاته.

تفكيك المقولات الهدّامة

دارت مؤلفات قرم حول تفكيك المقولات الفكرية المدمّرة ذات الطابع الايديولوجي الثقيل، كمقولة “الشرق والغرب” التي أسماها “الهويات العملاقة”، أي ما فوق القومية والإثنية والهوية الدينية. ودرس الاستعمار الأوروبي-الأميركي الذي يجدّد نفسه وأساليبه ويستقطب العديد من حكام العرب ونخبهم إلى جانبه، ويغذي الحروب الأهلية العربية المتواصلة في العراق وسورية ولبنان واليمن وليبيا.

ويوضح قرم كيف أنّ العرب اختلفوا في قضايا فكرية منذ انهيار السلطنة العثمانية، فتفرّقوا حول سبل معالجة أوضاعهم، وكيف ذهب بعضهم في اتجاه إسلامي (قاده جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشكيب أرسلان وغيرهم)، وذهب البعض الآخر في إتجاه قومي حداثوي. ثم أصطدم الطرفان واتخذ هذا الصدام الفكري طابعاً مأسوياً خلال الحرب الباردة، حين انخرطت أنظمة عربية عدة في معسكر الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي، جيش إسلامي عابر للقوميات يتم توظيفه من قبل تحالف باكستان والسعودية والولايات المتحدة وأوروبا العغربية، وأنّ الدين “جرى توظيفه في الصراع بشكل كبير instrumentalisation وتدريب عشرات الآلاف من الشبان العرب، ليس ليحاربوا في فلسطين ويحرّروها من الاحتلال الصهيوني، بل ليحرروا أفغانستان من الاحتلال السوفياتي، وهي دولة ليس لنا معها أي نوع من العلاقات التاريخية أو الثقافية أو التجارية منذ قرون”.

ويلاحظ قرم أنّ توظيف الدين الإسلامي لمصلحة الدول الإمبريالية التقليدية، أي الولايات المتحدة وأوروبا، ضد الاتحاد السوفياتي مرّ دون احتجاجات تذكر من المفكرين العرب. فيشرح كيف صُوّرت الحرب الباردة أنّها “حرب حضارات” بين “دول مؤمنة”- على أساس أنّ أميركا تُعتبر دولة مؤمنة ومعها الدول الإسلامية – و”الإلحاد” ممثلاً بالاتحاد السوفياتي. ثم أتت الثورة الإيرانية فوُلد إضافي في العالم العربي بين طرح الخميني للوحدة الإسلامية وطرح الصحوة الإسلامية على طريقة السعودية المرتكزة إلى أدبيات الإخوان المسلمين والمذهب الوهابي.

والعديد من المثقفين العرب تركوا مواقعهم العلمانية والقومية وانتقلوا إما إلى صف العقيدة الإيرانية أو إلى صف عقيدة الصحوة الإسلامية الوهابية السعودية، ونسيوا قضايا العرب أنفسهم. ذلك أنّ كماشة الحرب الباردة خلقت شرخاً أكبر أيضاً بين النخب العربية وقضايا شعبها.

ولذلك فهو يفكك هذه السردية باستمرار، ويربط جمود الحضارة داخل العالم العربي بارتفاع أسعار النفط بشكل كبير للغاية، لأنّه وفّر لممالك الجزيرة العربية إمكانيات مالية ضخمة، استخدمتها لتحارب المد القومي العلماني، خصوصاً في زمن عبد الناصر في الستينات والسبعينات. فالمد العربي العلماني لم يأخذ طابعاً إسلامياً رغم أنّ العرب جميعهم، بمن فيهم المسيحيون، يعترفون أنّ الحدث الأهم في التاريخ العربي هو النبوة المحمدية. ولذلك لا يمكن أن نبني على مقولة الهوية الإسلامية كهوية “جوهرانية” للعرب لا تتغير عبر التاريخ.

بشرح قرم بدايات التيار التراثي أنّها لم تشبه ما وصلت إليه اليوم بل التيار بدأ في القرن التاسع عشر بـ”إسلام تنويري، ليس وهابياً طالبانياً، وعلى أسس مقاومة الهجمة الاستعمارية الأوروبية الشاملة الشرسة على كل ديار العرب والمسلمين ما تطلّب تكاتف المسلمين جميعاً. وكان هذا طرح جمال الدين الأفغاني بشكل خاص. وكانت الموجة تلك تنويرية، لكنها كانت معادية للقومية العربية، على قاعدة أن العرب وحدهم لا يستطيعون التصدي للهجمة، فيجب أن يظلوا متكاتفين مع الأتراك العثمانيين. وبسبب تولى السلطنة العثمانية ضباط “تركيا الفتاة” وصعود قومية تركية على النمط الحديث، صار الاتجاه الإسلامي في الفكر العربي في غير محله، وانهار الحاجز أمام صعود القومية العربية الوحدوية، ونمت التيارات العروبية الضخمة، كالناصرية والبعثية وحركة القوميين العرب التي عمّت العالم العربي كله تقريباً، حتى في المغرب العربي. وكانت ردة الفعل اإسلامية ثورة مضادة للقومية العربية ومعاداة القومية العربية والقول بهوية إسلامية عابرة لحدود القومية والإثنية والثقافية. وبتنا اليوم نرى الشيشاني واليمني والصيني والتتاري يحاربون سوياً في سورية والعراق”.

ويضيف قرم أنّ الممالك العربية التي كانت تخاف القومية العربية العلمانية التوجه، تحالفت مع الولايات المتحدة الأميركية وجعلها تنفق الأموال الطائلة للقضاء على تراث النهضة العربية من الطهطاوي إلى طه حسين وتقضي على 150 سنة من تحرر العقل العربي وتفاعله مع التطورات العالمية، ولو أنها تطورات غلب عليها الطابع الأميركي الأوروبي. لقد خلقوا خصوصية إسلامية بغرض استعمالها سياسياً، ويتم اليوم تصويرها بشكل زائف في دوائر الاستشراق ولدى بعض المثقفين العرب على أنها نوع من “المقاومة” أو “الممانعة للعولمة” أو “للغزو الثقافي الغربي”. وهذه أيضاً سردية نمطية تخدم مصالح التحالف الاستعماري والرجعية العربية.

ويصف الهجمة الدينية المعاصرة بـ”الغزو الفكري للتشدد الديني على طريقة سيد قطب وأبو الأعلى المودودي ومحمد بن عبد الوهاب، وقد صار موجة مسنودة بالإعلام وبشبكات من المال، تتوسع في كل القارات تقريباً، مسببة مشاكل أينما وُجدت جماعات مسلمة. في الفيليبين وتايلاند وميانمار والصين والقوقاز والشيشان، مشكّلة “سلاح الدمار الشامل” المتمثل في الشباب العرب، وجنسيات أخرى أيضاً. جرى تدريبهم وإرسالهم أولاً إلى أفغانستان، وذهب جزء منهم بعدها إلى البوسنة وجزء آخر إلى الشيشان والقوقاز وهكذا. حتى أصبح هناك نوع من الجيش الإسلامي عابر للقوميات، يتم توظيفه من قبل تحالف باكستان السعودية الولايات المتحدة أوروبا. الجيش لاسلامي نفسه هو دمّر سورية والعراق، ومارس نشاطه التدميري أيضاً في اليمن وليبيا وغيرها. والمخرج الوحيد من هذا الواقع هو تحييد الدين عن الصراعات، وهي كلها صراعات على المال والموارد الطبيعية والسلطة والجاه، ولا علاقة لله بكل هذه الأمور”.

يقول قرم :”منذ أيام شبابنا، كان يُنظر إلى حراك الإخوان المسلمين على أنه مدفوع من المصالح الإنكليزية والأميركية آنذاك. لقد حدث صراع حاد بين الرجعية العربية الإسلاموية الطابع والقومية العربية التقدمية المنفتحة والمتفاعلة مع تطورات العالم التي كانت تحارب الاستعمار التقليدي معاً. هذا الصدام غيّر المشهد الثقافي والفكري العربي برمته، خصوصاً عبر هيمنة دول الخليج على وسائل الإعلام العربية والغربية والعالم الأكاديمي، بفضل امتداد شبكات الأموال النفطية عالمياً. اليوم، إزاء مشهد تنفيذ مؤامرة خارجية أميركية موثّقة بأيادٍ عربية، بإثارة حرب أهلية بين السنة والشيعة في المشرق العربي، الحل الوحيد هو العلمانية”.

الثقافة اللبنانية

ينتقد قرم النظام الطائفي في لبنان حيث “ينصبّ الفكر حول “التمايز الكبير” بين الطوائف اللبنانية، رغم تشاركها اللغة والعادات والموسيقى وحب المطربين أنفسهم وسائر الأشياء الجامعة التي تجعل اللبنانيين يشتركون بثقافة واحدة. هو يقول لم يكن التمييز الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين عفوياً أو جوهرانياً أبداً، بل كانت الانقسامات دائماً سياسية، لا طائفية… شكّل نظام الملل في السلطنة العثمانية الخلفية التاريخية التي سهلت العملية. حين كانت السلطنة في أوج قوتها وفي منأى عن التدخلات الخارجية الاستعمارية الطابع، حمى نظام الملل الأقليات المسيحية واليهودية والأرمنية واليونانية، وكذلك المسيحيين العرب واليهود العرب. كان نظام الملل متقدماً، قياساً لوضع أوروبا في القرن الخامس عشر والسادس عشر، حيث لم يكن ثمة حماية لكل مَن لم ينتمي للكنيسة الكاثوليكية. ومع نظام الملل العثماني تحوّل في لبنان إلى نظام طائفي، سمَحَ بتوغل نفوذ الدول الاستعمارية عبر “حمايتها” لبعض الطوائف المنظمة بالقانون… فلبنان هو الوريث الأكبر لنظام الملل العثماني ولكن بشكله المنحط الذي تجاوزه الزمن، ما سمح للإنكليز والفرنسيين الذين تصارعوا في لبنان بجلب البلاء عليه، من الفتنة بين الموارنة والدروز (وأيضاً الفتنة في الشام بين بعض المسلمين والمسيحين)، وتقسيم جبل لبنان إلى قائمقامية درزية وأخرى مارونية بين 1840 و1860 وفشله في إقامة نظام المتصرفية. وبعد ذلك إعطاء زعماء الطوائف دوراً أساسياً في إدارة الحكم تحت المراقبة المزدوجة لكل من الدول الأوروبية الاستعمارية والسلطنة العثمانية. هذه المبادرات المؤسساتية المفروضة من الخارج شّكلت ظاهرة تسييس الطوائف الذي نعانيه إلى يومنا الحاضر، وهذا التسييس كارثة كبرى تتعمم الآن في مجتمعات المشرق العربي.