قانون الجمال الإغريقي: هل له مثيل في التراث العربي؟

قانون الجمال الإغريقي: هل له مثيل في التراث العربي؟

شاكر لعيبي

دون عزو كل إرث الماضي البشري إلى الإغريق، يمكن الحديث عن ظلال ألقاها الفكر اليوناني بطرق عديدة على التفكير في الجزيرة العربية نفسها، وقد رأينا أمثلة في مناسبات كثيرة (أنظر أسطورة بينيلوب في المثل العربي «أخْرَقُ من ناكثةٍ غزلها»). يأخذ الجمال الإغريقي من الإنسان معياراً، ويقوم قانون الجمال canon de beauté الإغريقي الشهير على التناسُب المثالي proportion idéale في الأبعاد. لعل أول مصطلح أطلق على مفهوم التناسُب في التراث العربي، والقرآني بشكل خاص، هو «التقويم» الذي يعرفه (لسان العرب) بإزالة الاعوجاج والاستقامة والاستواء والشكل الصحيح. جاء في القرآن: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» (التين ـ 4). تذهب جميع التفاسير إلى أن المقصود بأحسن تقويم الصورة الكاملة المكتملة.

ففي تفسير ابن كثير: أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل. وفي تفسير الطبري: قال بعْضهم معناه: في أَعْدَل خَلْق، وأَحسن صورة. وفي تفسير القرطبي: «في أحسن تقويم» وهو اعتداله واستواء شبابه؛ كذا قال عامة المفسرين. وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء منكباً على وجهه، وخلقه هو مستويا، وله لسان ذلق، ويد وأصابع يقبض بها. وقال أبو بكر بن طاهر: مُزيناً بالعقل، مُؤدياً للأمر، مَهدياً بالتمييز، مديد القامة؛ يتناول مأكوله بيده. وقد أخبر المبارك بن عبد الجبار الأزدي هذه الحكاية عن التعبير «أحسن تقويم» قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي القاضي المحسن (من القرن العاشر للميلاد) عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجته حبا شديدا فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه، وقالت: طلقتني.

وبات بليلة عظيمة، فلما أصبح غدا إلى دار المنصور، فأخبره الخبر، وأظهر للمنصور جزعا عظيما؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم. فقال جميع من حضر: قد طلقت؛ إلا رجلا واحدا من أصحاب أبي حنيفة، فإنه كان ساكتا. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم «والتين والزيتون. وطور سنين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم». يا أمير المؤمنين، فالإنسان أحسن الأشياء، ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيعي زوجك ولا تعصيه، فما طلقك. فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطناً وظاهراً، جمال هيئة، وبديع تركيب الرأس بما فيه، والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج وما طواه، واليدان وما بطشتاه [أمسكتاه]، والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه».

وفكرة العالم الأصغر الواردة في هذه المروية هي فكرة إغريقية أيضا معروفة، إذ عندهم عالمان، العالم الأصغر microcosme (ميكروكوسم) والعالم الأكبر macrocosme (ماكروكوسم) وهو الكون، وذاك صورة مصغرة من هذا ويتضمنه. تُرجما أحياناً الجرم الصغير والجرم الكبير. فمتى عرف العرب مفهومي الميكروكوسم والماكروكوسم (العالم الصغير والعالم الكبير)؟ في ديوان الإمام علي نقرأ:

دواؤك فيك وما تشعـرُ – وداؤك منك فلا تبصـرُ

أتزعم أنك جـُـرْم صغيـر – وفيك انطوى العالم الأكبرُ

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المُضْمَـُر

إن هذه الأبيات هي مما نُسِب في الغالب لعلي بن أبي طالب (599م – 661م) لأن مفهومي الميكروكوسم والماكروكوسم لم يكونا في مُتناوَل الثقافة العربية – الإسلامية في عصر الإمام علي، القرن السابع الميلادي. لقد عُرف المفهومان بعد قرنين في الأقل من وفاة الأمام، عند القيام بترجمة الفلسفة الإغريقية.

وفي العودة للآية «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» يرد في «الوسيط» لمحمد سيد طنطاوي: لقد خلقنا الإِنسان في أعدل قامة، وأجمل صورة، وأحسن هيئة، ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنحه لغيره، من بيان فصيح، ومن عقل راجح، ومن علم واسع، ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه فى هذه الحياة، بإذننا ومشيئتنا. ويضيف طنطاوي: والتقويم فى الأصل تصيير الشيء على الصورة التي ينبغى أن يكون عليها فى التعديل والتركيب. تقول: قومت الشيء تقويماً، إذا جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغي أن يكون عليها في التعديل والتركيب، تقول: قومت الشيء تقويماً، إذا جعلته على أحسن الوجوه التي ينبغي أن يكون عليها. وهذا الحسن يشمل الظاهر والباطن للإِنسان. انتهى.

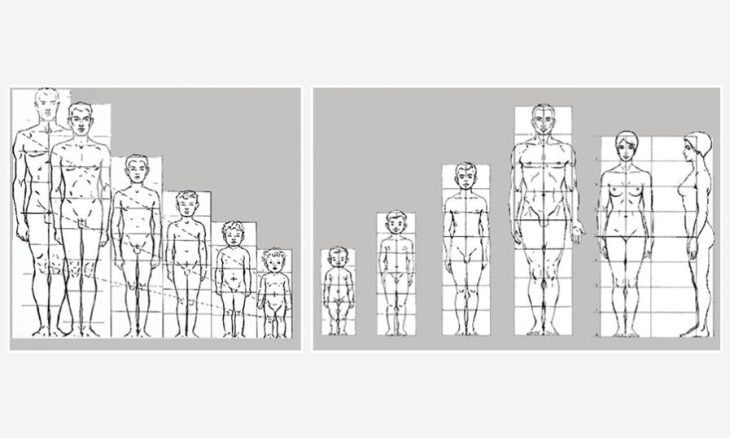

كل التأويلات لـ»أحسن تقويم» تشدد على الصورة الحسنة المستوية، وإن التقويم تصيير الشيء على الصورة التي ينبغي أن يكون عليها، أي المكتملة والمثالية. هذا البعد جوهري في النص القرآني وكل تأويل لاحق. أما قانون الجمال المثالي canon de beauté الإغريقي فقد كان في الأصل أداة قياس بسيطة ثم أصبح، بفضل النحات اليوناني بوليكلتوس Polyclète، معيارا للجمال المثالي.

التعبير مشتق من الثقافة اليونانية القديمة. تشير كلمة kanôn (قانون) في اليونانية القديمة إلى أداة قياس مستقيمة مثل ساق القصب أو القضيب الخشبي، ثم بشكل مجازي، صارت تعني نموذجا أو مبدأ. أول «قانون» كقاعدة عامة، قعّده النحات اليوناني بوليكلتوس الذي أحدث ثورة في تمثيل جسم الإنسان في القرن الخامس قبل الميلاد ووضع معيارا للجمال وكتب عنه. فقد اخترع قاعدة على أساس مقاسات التناسُب الرياضي بين أجزاء الجسم المختلفة، من أجل إنشاء تمثال من التوازن المثالي. النص الإغريقي لما يسمى قانون بوليكلتوس مفقود جزئياً.

امتد مفهوم «أحسن تقويم» بدلالة كمال التصوير، ووصل لأخوان الصفا الذين تكلموا صراحا عن النسبة الفضلى، في الفن البصري كما في الموسيقى، تبدو هذه النسبة مستنبطة من تأمل (رياضي) في عالم الطبيعة، ومن الواضح للقراءة المدققة أنها موصولة بقانون بوليكلتوس. فكرة (التناسب) عند الأخوان مرتبطة بالكون عموماً كما الفيثاغوريين وبوليكلتوس، وتتجلى أيضاً في رسم الرسامين، نقرأ في نص مهم لهم:

«ومن أمثال ذلك أيضاً أصباغ المصورين، فإنها مختلفة الألوان، متضادة الشعاع، كالسواد والبياض والخضرة والصفرة وما شاكلها من سائر الألوان، فمتى وُضعت هذه الأصباغ بعضها على بعض على النسبة، كانت تلك التصاوير براقة حسنة تلمع، ومتى كان وضعها على غير النسبة كانت مظلمة كدرة غير حسنة».

هذا بالنسبة للألوان، أما بالنسبة لأجزاء الشكل المُصور فيقولون: «ومن أمثال ذلك أيضاً أعضاء الصور ومفاصلها فإنها مختلفة الأشكال، متباينة المقادير، فمتى كانت مقادير بعضها من بعض على النسبة ووضع بعضها من بعض على النسبة كانت الصورة صحيحة محققة القبول». إنهم لا يكفون في طول وعرض رسائلهم عن الحديث عن (النسبة الفضلى) في الرسم: (القاعدة الذهبية) الرياضية لدى الإغريق. نستشهد بالمتخصصة الكبيرة كينيث كلارك: «في جميع مجالات الفكر الهيليني ظهرت بداهة الاعتقاد بتناسُب يمكن قياسه ومن طبيعة سرية تقريباً، منذ عصر فيثاغورس، وارتدى الشكل المرئي للهندسة. كل فن يقوم على الإيمان وفن اليونان القائم على الهارمونية بين الأرقام (أي الحسابات الرياضية) كان يعبر عن نفسه في الرسم والنحت. لكن بأي طريقة؟ (ما زال الكلام لكلارك) نحن لا نعرف على وجه الدقة. إن القانون المسمى بقانون بوليكلتوس غير المعروف فحواه الدقيق لنا، ذلك أن قواعد التناسب التي نقلها لنا بلين هي من العجالة بمكان كبير». انتهى. هذا الأمر مهم للغاية ذلك أننا بفضل أخوان الصفا نكتشف بعض هذا المجهول المنسي ونحن نتعرف على تفاصيل قانون النحات بوليكلتوس، فقد احتفظ الأخوان الذين كانوا يعرفون الفكر اليوناني وسجلوا لنا قانون القاعدة الذهبية الرياضية في الرسم والنحت. وهذا أمر وكشف مثير. إنهم يحددون ما ترجموه بالنِسَب الفاضلة (أي القاعدة الذهبية) بالتالي: «النسب الفاضلة هي المِثـْل، والِمثل والنصف، والمثل والثلث، والمثل والربع، والمثل والثمن، ومن أمثال ذلك صورة الإنسان ونسبة هيكله، ذلك أن الباري، جل جلاله عمل طول قامته مناسباً لعرض جثته، وعرض جثته مناسباً لعنق تجويفه، وطول ذراعيه مناسباً لطول ساقيه، وطول عضديه مناسباً لطول فخذيه، وطول رقبته مناسباً لطول عمود ظهره، وكبر رأسه مناسباً لكبر جثته». ثم يحددان بدقة في «فصل في تناسب الأعضاء على الأصول الموسيقية» هذه النسبة مُطبقة على جسد الطفل:

«فكان طول قامته ثمانية أشبار بشبره سواء (أي بشبر الطفل) فمن رأس ركبتيه الى أسفل قدميه شبران، ومن رأس ركبتيه الى حقويه شبران، ومن حقويه إلى رأس فؤاده شبران، ومن رأس فؤاده إلى مفرق رأسه شبران. فإذا فتح يديه ومدهما يمنة ويسرة كما يفتح الطائر جناحيه وُجِدَ ما بين رأس أصابع يده اليمنى إلى رأس أصابع يده اليسرى ثمانية أشبار».

ومثل هذه المعطيات تبدو متشظية وليس بمثل هذا الوضوح في ما وصل لنا من قانون بوليكلتوس. يستنتج الأخوان بعد ذلك مباشرة النتيجة الباهرة التالية:

«وعلى هذا المثال والقياس يعمل الصناع والحذاق مصنوعاتهم، من الأشكال والتماثيل والصور، مناسبات بعضها لبعض في التركيب والتأليف والهندام، كل ذلك اقتداء بصنعة الباري». (اقتداءً بصنعة الباري) تعني الطبيعة في الفلسفة اليونانية، أي نحن هنا أمام محاكاة الطبيعة ثانية. لكن (الاخوان) يضعون مسافة بين التناسبات البصرية الموضوعية، وطريقة إدراكها، وهذا موضوع آخر.

ما هو قانون بوليكليتوس؟ وما المعروف منه؟

بوليكليتوس (القرن الخامس قبل الميلاد) أول نحات يوناني يكتب رسالة نظرية عن فنه (القانون Kanốn، حرفيا «القاعدة») تم حفظ مقطعين قصيرين فقط منها – أحدهما عند بلوتارخ والآخر عند فيلو البيزنطيPhilon de Byzance ، لكن العديد من المؤلفين القدماء أعاد صياغتها، ولاسيما جالينوس. برهن بوليكليتوس على صحة رسالته بعمل فني ملموس، بصنع تمثال رخامي تم اكتشافه في بومبي الإيطالية. وإذن فإن قانون بوليكليتوس هو مجموعة من القواعد الدقيقة المستخدمة لتحديد الجمال المثالي لجسم الإنسان، عبر التناسب ومجموعة من العلاقات العددية بين أجزاء الجسم المختلفة: «الجذع والساقان لهما الارتفاع نفسه، أي ثلاثة أضعاف ارتفاع الرأس؛ أما الحوض والفخذان فيعادلان على التوالي مقاس ثلثي الجذع والساقين». ويدخل القانون في التفصيل، نقلا عن جالينوس، ويتحدث عن تناسب «الإصبع إلى الإصبع، وجميع الأصابع إلى اليد والرسغ، وهذان الأخيران إلى الساعد، والساعد إلى الذراع، وكل شيء إلى كل شيء».

ومن ذلك، يبلغ ارتفاع الرأس 7 أضعاف ارتفاع الجسم. بعد ذلك، ارتفاع الساقين والجذع لهما الارتفاع نفسه، أي ثلاثة أضعاف ارتفاع الرأس. يبلغ ارتفاع الركبتين والقدمين ضعف ارتفاع الرأس وكذلك عرض الكتفين. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لارتفاع الجذع. وأخيرا، يبلغ حجم الحوض ثلثي الجذع، بينما يمثل الفخذان ثلثي الساقين.

تظل معرفتنا بهذا القانون ناقصة جداً، وذلك أننا لا نعرف المكان الدقيق الذي يجب أن تنطلق منه القياسات.

وبالمقارنة بما نجده عند أخوان الصفا، تبدو نقولاتهم أكثر تحديداً ودقة.

كاتب عراقي