السوريون: هواجس وطموحات

السوريون: هواجس وطموحات

عبد الباسط سيدا

الوضع السائد في سوريا راهناً يذكر بعض السوريين في أوجه كثيرة بالوضع الذي شهدته إيران في أوائل عام 1979، (هذا مع ضرورة الإقرار بالتباينات على صعيد التوقعات والآمال) حينما غادر شاه إيران البلد ليكون الملك السابق الباحث عن مكان يستقر فيه كلاجئ، وذلك بعد مظاهرات واحتجاجات واعتصامات واضرابات امتدت على أكثر من عام، شاركت فيها القوى السياسية الإيرانية والشرائح الشعبية من مختلف التوجهات الإسلامية والليبرالية والاشتراكية والقومية.

ورغم أن الخميني في منفاه الباريسي كان قد أعطى وعوداً فحواها بأن النظام الجديد سيتجاوز سلبيات عهد الشاه، وسيفسح المجال أمام الجميع للمشاركة؛ وسيحترم التعددية المجتمعية والسياسية، إلا أن الذي حصل كان عكس ما وعد به، بل على النقيض منه تماماً. فقد تفرّد بالحكم، وأبعد كل الخصوم السياسيين حتى ضمن المؤسسة الدينية نفسها، بشتى السبل (تهميشاً، وإبعاداً واعتقالا واغتيالاً). أعلن الحرب على المكونات المجتمعية الإيرانية غير الفارسية؛ ونفذ حملة إعدامات غير مسبوقة بحق ضباط الجيش والأجهزة الإيرانية. ثم اعتمد سياسة تصدير الثورة بهدف تنفيذ مشروعه التوسعي في الإقليم، وتخدير الداخل بنشوة الانتصارات في الخارج. كما عطّل سائر المشاريع التنموية تحت غطاء أولوية المشروع النووي، هذا فضلاً عن مختلف التدابير والإجراءات القمعية المتبعة حتى يومنا هذا رغم مرور نحو 46 على الثورة الخمينية.

هل ستشهد سوريا وضعاً مماثلاً مستقبلاً (وهذا أمر لا نتمناه ولا نتوقعه حالياً)، وأن كل ما يقال ويروّج من جانب مسؤولي الإدارة الجديدة لا يخرج عن نطاق الجهود المبذولة من أجل التمكن عبر القبض على مفاصل الحكم، وفرض الشروط على المخالفين في الرأي والتوجه بخصوص طبيعة النظام القادم، وماهية الدولة وشكلها، وطبيعة إدارة التنوع وغيرها من المسائل في سوريا الجديدة، كما يقول ويتساءل بعضهم؟

أسئلة كثيرة تطرح هنا وهناك على مستوى الأفراد والجماعات والقوى السياسية، خاصة في مرحلة ما بعد نشوة النصر العارمة التي عاشها السوريون بصورة عامة، واصطدامهم مجدداً بالواقع المعيشي القاسي، وبمستوى الخدمات الأساسية المتدنية، إن لم نقل شبه المعدومة في سائر المناطق؛ وذلك كله من تبعات توقف العجلة الاقتصادية في البلاد، وانتشار ظاهرة الفساد في عهد سلطة آل الأسد التي وجدت، أسوة بالنظام الإيراني و«حزب الله»، أن الاستثمار في المخدرات هو أقصر الطرق للحصول على أموال طائلة لصالح المتنفذين هنا وهناك. هذا إلى جانب ما تلحقه تلك الآفة من آثار تدميرية بالمجتمعات، سواء على الصعيد الوطني أم الإقليمي التي يعتبر محور المقاومة مسألة تخريبها، تمهيداً لتدميرها، من أهدافه الأساسية.

أوساط لافتة في المجتمع السوري من مختلف الخلفيات، ترى في التصريحات المهدئة التي يطلقها مسؤولو الإدارة في الإعلام والمناسبات بأنها محاولة لطمأنة المكونات المجتمعية السورية. ولكن هذه التصريحات لا تكفي، من وجهة الأوساط المعنية، لوحدها ما لم تقرن بالأفعال؛ وبموجب خريطة طريق واضحة؛ وبناء على إجراءات قانونية سليمة لا تتقاطع مع أمزجة الميدانيين التي قد توحي بوجود تباينات، أو حتى خلافات، ضمن الإدارة، أو ربما تلقي الضوء بأن التعليمات التي يحصلون عليها، ويلتزمون بها لا تتطابق مع تلك التصريحات المطمئنة. أو ربما أن الأمر له علاقة بالكفاءة والمؤهلات غير المتناسبة مع المواقع التي يتصدرونها.

ولعله من المفيد أن نشير في هذا السياق إلى عدم إمكانية الترويج لفكرة كتابة التاريخ السوري على صفحة بيضاء من الصفر. فهذا التاريخ يمتد على مدى أكثر من مئة عام، وقد شهد في المراحل الأولى من عمر تأسيسه استقراراً نسبيا، خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال، ولكن سرعان ما بدأت الانقلابات العسكرية التي كانت نتيجة التفاعل بين النزعات الشخصية وحسابات القوى الدولية المتصارعة على سوريا؛ إلى أن تمكن حزب البعث من السيطرة على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري عام 1963، ورفع شعارات كبرى لم يلتزم بها، ولم يسع في يوم من الأيام إلى تحقيقها؛ وإنما كانت مجرد عدة شغل الغاية منها التعبئة والتجييش والمزاودة.

ولم تمض على حكم البعث سوى سبع سنوات حتى تمكن حافظ الأسد من إزاحة سائر خصومه بمختلف الطرق، بما فيها الاعتقال والاغتيال؛ وأسس لحكم عائلي مافياوي مستبد فاسد مفسد استمر لمدة 54 عاماً.

وهذا فحواه أن السوريين لديهم تجربة مريرة مع الشعارات والوعود، ولديهم دراية تامة بكيفية تحول المؤقت في منطقتنا إلى وضعية دائمة. كما أن ذاكرة الناس متخمة بالأدلة الفاقعة على تهميش بعض المكونات المجتمعية بل اضطهادها واتهامها بكل التهم الباطلة، والأمثلة التي تؤكد إهمال بعض المناطق، وجعلها ميدانا لنهب الثروات والمال العام والخاص هي أكثر من أن تحصى؛ وكل ذلك كان يتم في ظل نظام مركزي أمني قمعي يتحكّم بمفاصل الدولة والمجتمع والحياة الخاصة للأفراد.

وبناء على ما تقدم بالإضافة إلى غيره، يتوجّس السوريون من مختلف المخاوف، وهم في انتظار تبلور الأمور وتشكل ملامح نظام الحكم الجديد وبنود الدستور المطلوب ليكون بمثابة عقد اجتماعي وطني جامع يعترف بحق جميع السوريين، وفي سائر المناطق بالمشاركة في الإدارة والحكم والثروات، والاستفادة من الخطط التنموية الوطنية. مع ضرورة مراعاة وضعية المناطق التي أهملت وهمشت طوال عقود، ويشار هنا بصورة خاصة إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية (الرقة ودير الزور والحسكة) والجنوبية، رغم تمركز ثروات البلد الأساسية في هذه المناطق، ويُذكر على سبيل المثال لا الحصر: النفط والغاز والمياه.

وما يزيد من حدة التوجس لدى الناس يتمثل في الخطاب الطائفي العنصري البغيض الذي يستخدمه هذه الأيام عدد لا يستهان به من السوريين على شبكات التواصل الاجتماعي من مختلف المكونات المجتمعية، سواء الدينية المذهبية أم القومية، وفي أجواء هيمنة تأثير مزاج الجماهير، وتحوّل هذا الخطاب إلى وسيلة لكسب المزيد من الشعبية على منصات التواصل المعنية. وما يسهم في تفاقم الوضع هو غياب أصوات النخب السورية من مختلف التوجهات والانتماءات على صعيد التصدي لمثل هذا الخطاب وبيان مخاطره، بل في الكثير من الأحيان، تتفاعل النخب المعنية بشعبوية انتهازية مع ما يحصل، وتتحول إلى جزء عضوي منه عبر اللهاث خلف تسجيل النقاط الرخيصة، واكتساب بعض الشعبية على تلك المنصات. وهكذا تصبح الاختلاطات أكثر خطورة، وتنذر بالمزيد من التدهور والانحدار، هذا بينما يحتاج السوريون في يومنا هذا، وأكثر من أي وقت مضى، إلى الخطاب الوطني الجامع المطمئن.

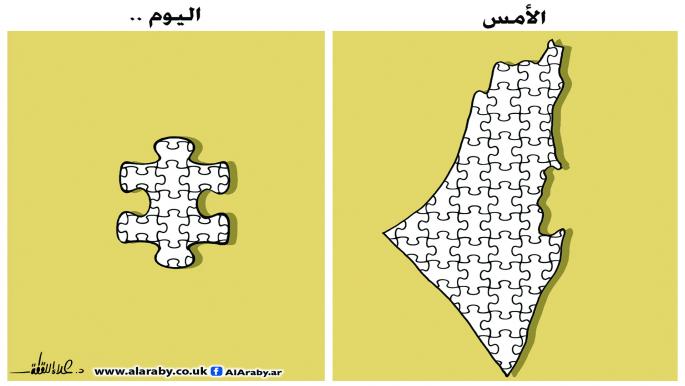

ومن النتائج الظاهرة لهذا النزوع التنافري بين السوريين في مختلف المناطق الاحتماء بالولاءات الفرعية عوضاً عن الولاء الوطني العام؛ والاستقواء بالقوى الخارجية على حساب الاستقواء بالروحية الوطنية وبشركاء الوطن والمصير. وكل ذلك ينذر بمزيد من التفكك في النسيج المجتمعي الوطني الذي هو بأمس الحاجة، بعد كل ما حصل، إلى الترميم والتحصين.

كما أن إصرار الإدارة الجديدة على اعتماد المركزية التي أثبتت فشلها الذريع في عهد الاستبداد الطويل؛ بل كانت هذه المركزية وسيلة من وسائل الاستبداد للتحكم الصارم بمفاصل الدولة والمجتمع أمر يثير الاستغراب والتساؤل، فهذا الموضوع من المفروض أن يترك للهيئة الدستورية التي من المفروض أن تنبثق عن لقاء يؤطر الحوارات الوطنية، إلى جانب الهيئات الإدارية الأخرى التي من المفروض أن تضفي، ولو بصورة مؤقتة، قسطا من المشروعية على الحكومة المؤقتة وقراراتها في المرحلة الانتقالية، وذلك في انتظار الانتهاء من عملية كتابة الدستور وعرضه على الاستفتاء الوطني العام، ومن ثم إجراء الانتخابات الشفافة النزيهة بحضور مراقبين عرب ودوليين.

أما الحديث عن تعديل المناهج، أو ادخال التعديلات المثيرة للخلافات فيها، أو رسم معالم السياسة الاقتصادية، لا سيما في مجال الخصخصة منذ الآن، وكذلك الأمر بالنسبة للنظام القضائي ونقابة المحامين وغيرها؛ أو الاصرار على التعامل مع السوريين خارج نطاق هيئة تحرير الشام كأفراد وليس كممثلين لكيانات سياسية أو مجتمعية أو منظمات مجتمع مدني أو غيرها، فهذا كله لا يخدم عملية الوفاق الوطني التي يحتاجها السوريون إلى الحد الأقصى للمحافظة على وحدة نسيجهم المجتمعي ووحدة وطنهم.

وهذا الوفاق لن يكون من دون مصالحة وطنية شاملة، تبدأ منذ الآن عبر لجان خاضعة لإشراف شخصيات سورية لها وزنها ومصداقيتها في الميدان الوطني، ومشهود لها بتوجهاتها الوطنية، وعدم انحيازها لهذا الفريق أو ذاك بل ظلت ثابتة على انحيازها الوطني؛ ومعروفة بوضعها دائما للأولويات السورية في مقدمة كل الأولويات. وهذه المصالحة لا تعني بأي شكل من الأشكال إصدار العفو عن المجرمين الذي ارتكبوا الفظائع بحق السوريين قتلا وتعذيبا ونهبا، كما لا تعني هذه المصالحة عقد مساومات مع فلول سلطة آل الأسد، من الذين ساندوها حتى آخر لحظة، تحت ستار التسويات.

السوريون في انتظار الأول من آذار/مارس القادم، ليتجاوزا دائرة الوعود إلى ميدان العمل الفعلي بهدف التحاور والتوافق على نوعية الحكم وشكل الدولة التي من المفروض أن تكون حاضنة لسائر مواطنيها من دون أي تمييز. وكل ذلك من شأنه تمهيد الطريق أمام السلام المجتمعي والنهوض العمراني، وتعزيز ثقة السوريين بإمكانية تجاوز الأيام السوداء، والتأسيس لمستقبل زاهر لأجيالنا المقبلة.

*كاتب وأكاديمي سوري