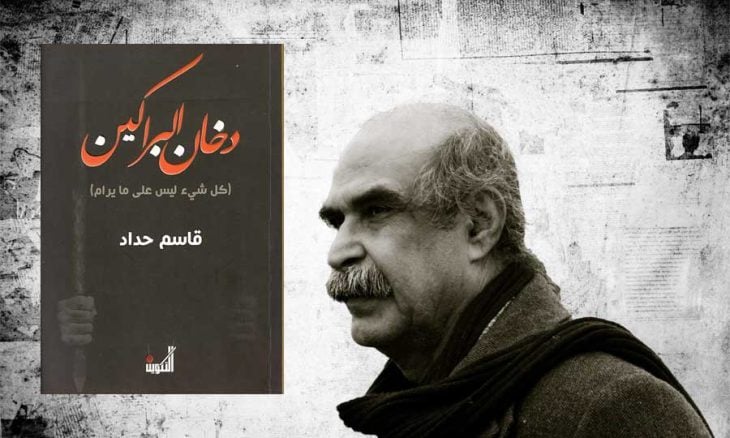

قاسم حداد… الكتابة بين مطرقة السلطة وسندان المعتقل

عبير غالب علبة

تزامنت قراءتي لكتاب «دخان البراكين» للشاعر قاسم حداد الصادر عن دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر عام 2022 مع تحرير المدن السورية المنهكة من الحرب والإفقار الممنهج واحدة تلو أخرى وصولاً إلى تحرير دمشق بتاريخ 8- 12- 2024. الأحداث المتسارعة على امتداد الجغرافية السورية، جعلتني أستذكر الإطار المكاني لكتابة سطور «دخان البراكين» وهو الزنازين والمعتقلات التي دخلها قاسم من عام 1975 حتى عام 1979. تجربة الاعتقال جعلت شاعرنا يكتشف ذاته وأعماقه القلقة، وربما كانت الكتابة محاولة لترميم الثقوب والتصدّعات الداخلية، التي سببتها تلك التجربة المريرة. كان قاسم يفرغ رؤاه وأحلامه وحزنه على الورق، ويوثّقها حين كان سجين الأقبية المعتمة، مثلما وثّق الإنسان منذ فجر التاريخ مخاوفه وهواجسه على جدران الكهوف الصماء، بدءاً من ارتطامه بغضبات الطبيعة، ثم انشراخه وألمه بسبب تسلّط الإنسان على أخيه الإنسان؛ لتصبح تلك الجدران الشاهد الناطق بالحاجة إلى الإفصاح والتعبير، وقد عبّرت الفنون باختلاف أنواعها لاحقاً عن هذه المكبوتات وغيرها.

يحقّ لنا هنا أن نتساءل: أيستطيع مكان مغلق قسري أن يغذي الإبداع؟ ويطلق جموح المخيلة إلى عالم آخر أغنى وأكثر كشفاً؛ أم أنّ الاختلاء القسري يحجب الرؤية والرؤى ويجعل المبدع يسكن شرنقة العزلة والقهر والألم؟ وأغلب الظنّ: أنّ الاختلاء القسري بالذات يمكّن المبدع من أن يتبصّر أعماق ذاته، ويخرج مكنوناتها. يرى قاسم حداد أنّ: «الظروف غير المواتية للحياة هي الظروف المواتية للشعر.. ما أعنيه بالضبط هو أن الشاعر لا يكتب شعراً حقيقياً إلا في الحياة الصعبة. وكلما كانت معاناة الشاعر قاسية، كانت أشعاره أقدر على التوهج» (دخان البراكين). وقاسم يطرح هذا الرأي ضمن حدود تجربته الذاتية دون أن يدّعي أنه حقيقة مطلقة. ولا غرابة في ذلك فالبشرية تحتاج أن تفجر طاقاتها الخلّاقة ومخزون آلامها بوصفها ردة فعل، على محاولات تدمير الذات وكمّ الأفواه في المعتقلات وخارجها؛ وكأن الكتابة في المعتقل نوع من تحدي المكان المحدود المقيّد، والخروج من أسواره إلى كينونة غير محدّدة وغير زائلة.

ثمّة رأي آخر يقول: إن الشاعر يحتاج إلى فسحة حرية ليتمكن من الهدم من أجل بناء جديد، ولكن هل يستطيع الشاعر أن يمارس التغيير والكشف في اللغة إذا كان مكبلاَ بالأصفاد بالمعنيين المجازي والواقعي؟ إنّ ظروف كتابة «دخان البراكين» أعاد إلى ذهني نظرات الخارجين من المعتقلات السورية بعد التحرير، ونحول أجسادهم، وخوفهم.. تلك المشاهدات الصادمة تجعلك تتمنى أن تكون بلا ذاكرة، بلا قدرة على تخيّل ما كان يجري في تلك الزنازين المعتمة. ثمّ يأتيك الجواب صاعقاً كطعنة خنجر قبل أن تتجرّأ على السؤال: هؤلاء المعتقلون لم يملكوا رفاهية الكتابة ليتمكنوا من الإبداع في سجون الطاغية، بسبب اشتداد وطأة التعذيب الجسدي والنفسي. ثمة فرق كبير بين أن تسمع أو تقرأ عن تجربة الاعتقال، وأن تخوض تلك التجربة المريرة، بين أن تواكب آثارها وآلامها وأنت خارج المعتقل، وأن تغوص في الحدود القصوى للألم والتعذيب وتضييق الحريات. وأوضح ما يلفت الانتباه في تجربة قاسم، أنه لم يتناول تجربة الاعتقال فنياً؛ أي أنه لم يتحدث عن السجن والسجان بل كان يغوص في ماهية الأشياء، في عمقها الإنساني، هاجسه التجريب واكتشاف آفاق تعبيرية جديدة في مكان يفتقر لمقومات الإبداع.

من اللافت للنظر إنه لم يكتف بعرض رؤاه وأفكاره؛ بل كان يمارس النقد الذاتي على تجربته الشعرية متحدياً مقولة رولان بارت، التي تركز في ضرورة «موت المؤلف»، لكي يحيا النص حيوات جديدة تنبثق مع كل قراءة.

في «دخان البراكين» يشرّح قاسم نصوصه، ينتقدها، يحاكمها.. فمن قال إن الشاعر لا يستطيع أن يكون قارئاً ناقداً لنصوصه؟ فكرة النقد تضيء في أذهاننا أهمية النقد بدءاً من نقد الذات والتجربة، وليس انتهاء بنقد الآخر والمؤسسات بأشكالها كافة. يحاور قاسم نصوصه، يمارس النقد الذاتي عليها ليتخطى حدود الثبات في الفن. كل شيء عنده قابل للشك والسؤال والتغيير، دون هذا التفكير النقدي لن نستطيع الخروج من الأسوار التي تقيد حركة الحياة والفن. ما تجدر الإشارة إليه أن النموذج اللغوي الثابت يُعدُّ امتداداً للسلطة المهيمنة على المستويات السياسية والدينية والاجتماعية؛ لذا أصر شاعرنا على الخروج عن النص السلطوي المهيمن، إصراراً موازياً لرفضه لكل تعيينات السلطة باختلاف أشكالها. عملا إثر آخر يقدم لنا قاسم حداد تجربة تجدد نفسها باستمرار، وتقدم صوراً جديدة للعالم بدلاً من محاكاته، فلا عجب أن تكون تجربته الشعرية مفتوحة على التغيير، لأنه يدرك أن الأشكال الجاهزة لم تعد قادرة على استيعاب حركة الحياة وأسئلتها المتلاحقة. بهذا المعنى يأتي توق الحرية الشخصية، متوازياً مع الرغبة بتحرير المفردات من إسارها المعجمي ومدلولاتها القديمة؛ ليكون الدال حراً طليقاً يحيا حياة جديدة مع كل سياق يوضع فيه. وهذا يعمل على تجديد اللغة وتوسيع حدودها.

ما تقدم يعني أن النص المفتوح على دلالات متنوعة يغني القراء، ويعدد الأذواق، ويؤسس لجماليات التنوع والتعدد، وهو بذلك يعدّ شكلاً من أشكال الحرية؛ يمنح المتلقي البحث عن الدلالات الهاربة، والتفاعل مع النص وإغناء أبعاده بوصفه طرفاً مشاركاً في العملية الإبداعية. أما حين يحاكي النص نموذجا ثابتاً يوحد الأذواق بتكرار جماليات محددة سلفاً، وهو بذلك يرسخ سلطة النموذج الواحد، محاكياً أشكال السلطة السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية، التي لا تحترم الاختلاف والتنوع؛ بل تسعى إلى فرض الرأي الأوحد ومحاربة الخارجين عنه. وما احتفاء شاعرنا بنزعة التجديد، إلا دليل على رغبته بالتحرر من أدوات المنع واحتفائه بالفضاء الحر في الكتابة وفي الحياة معاً. هكذا تصبح الحرية بوصفها شرطاً لحياة الفرد والمجتمع مترافقة مع رغبة قوية بتجاوز الأنساق التركيبية الشعرية الموروثة، وتحديث التركيب الشعري. بهذا يتخذ التمرد الشعري شكله الأعمق والأكمل، لأنه لم يعد مقتصراً على أسلوب التفكير والتعبير فحسب؛ بل يتجاوزهما ليصبح طريقة حياة.

حرية الإبداع تضعه في علاقة ضدية مع السلطة بأشكالها كلّها، بدءاً من سلطة النموذج الثابت المكرر وانتهاء بالنظام السياسي، الذي يكرس حالة الثبات والمحدودية من أجل المزيد من الهيمنة والاستمرار في الحكم. المفارقة المدهشة أن قاسم رغم أنه عاش تجربة سياسية وعانى عذابات الاعتقال، استطاع أن يحمي تجربته الشعرية من الوقوع في السياسي الآني المباشر، ويبقيها في فلك الفني الجمالي غير المباشر، في حقبة كان غير قليل من تجاربها ملحقة بالسياسة وأفقها الأيديولوجي الضيق. لم يكن لدى شاعرنا سلاح يقاوم به الزمن الرتيب والمرض في سجنه القسري، سوى الحلم والشعر، يصر على الكتابة على الرغم من ظروف الاعتقال الصعبة، ذلك أن الشعر أكثر الأشكال الإبداعية قدرة على التعبير عن مأزق النفس الإنسانية، وأسئلتها الحارقة المعذبة، ولاسيما حين تحاصر الشاعر دوائر القمع والخوف. لذلك لم يعد من المستبعد أن تشكل نصوصه عالماً متعالياً عما يحيط به، وتمنحه وجوداً بديلاً عن واقع صعب فرضه الاعتقال، وإحساساً خفياً بالتحدي والإصرار على الاستمرار. من المسلم به أن ظروف الاعتقال فجرت الإمكانات الإبداعية لدى شاعرنا، وجعلته يسمو فوق عالم الأشياء الذي يحيط به، وليس أدل على ذلك من قوله: «تغيّرُ ظروف الاعتقال خلقَ مناخاً نفسياً وحياتياً غير عادي بالنسبة للجميع وبالنسبة للشاعر، فإن المسألة تأخذ طابعاً دقيقا، فإما أن تتحول هذه المعاناة إلى طاقة فنية وأدبية يتسلح بها الشاعر، ويهدم الواقع ويبني داخل الإنسان عالماً صلباً، وأما أن يكف عن كونه شاعراً، فيتغلب عليه الواقع، ويفوّت بذلك أخصب اللحظات لولادة الشعر، فالشعر يأتي في الوقت المناسب دوماً من وجهة نظر الشعر وليس من وجهة نظر الشاعر «دخان البراكين». سواء وافقنا قاسم حداد على رأيه، أم اختلفنا معه سنبقى نتطلع إلى آفاق إنسانية وإبداعية بلا سجون، بلا رؤية أحادية إقصائية، بلا أذى لمن يجهر برأيه؛ ليتمكن المبدعون من التأثير جمالياً ومعرفياً بما يقدمون من رؤى وصور جديدة للإنسان والعالم.

* دخان البراكين قاسم حداد دار التكوين الطبعة الأولى 2022

كاتبة سورية