«الأخضر واليابس» مجموعة الشاعرة الكويتية منى كريم: هوية المهمشين من التحلّل إلى الاندماج

«الأخضر واليابس» مجموعة الشاعرة الكويتية منى كريم: هوية المهمشين من التحلّل إلى الاندماج

عادل ضرغام

في ديوانها «الأخضر واليابس» تقدم منى كريم الشاعرة الكويتية شعرية قلقة متحركة بين مناح عديدة، لا تركن إلى توجه أو خيار وحيد، فثمة حنين إلى أماكن قديمة بالرغم من بروز إشكاليات متأصلة مع هذه الأماكن، وثمة انغماس في حياة أو مكان ما، وإن كانت تفرق منه، مكان يجعلها – نظرا لصعوبة الاندماج – تعيد تأمل ذاتها مرة بعد مرة، ويجعلها تخرج من حدود الذات لتأمل أشباهها على مستويات مختلفة. وهذا يجعل نصوص الديوان رصدا للذات وللآخر في الآن نفسه، فرصد الآخر الشبيه – وربما البعيد زمنيا – يفتح هذه النصوص على روح إنسانية تستحضر الطبقات السابقة التي تعرضت للحيف والظلم، تلك الطبقات التي تشكل مرتكزات دالة وكاشفة على الكوميديا السوداء المملوءة بانحيازات الإنسان ضد الإنسان.

الديوان به توجه نحو الفصائل المهمشة المثخنة بالتأطير في أفق (بين بين)، أفق يجعل الروح واهنة موزعة بين الإقامة والرحيل، بين التجذّر والانفلات من المكان أو الوطن، بين الانتماء والانعتاق والاستقواء، بمحاولة البحث عن سماء أخرى. يبدو ذلك واضحا في محاولات التوطين الجسدي والتوطين الفني في الكتابة الشعرية التي لا تخلو من التوزّع بين عالمين، حيث محاولات الانفلات من الماضي وإيقاعه للارتباط بإيقاع جديد.

أصناف المهمشين أو معذّبي العالم

في نصوص الديوان هناك وقوف بجانب شرائح محددة، ولعل أهمها شريحة النساء، والوقوف أمام هذه الشريحة – كما في نص موتة – ليس وقوفا مجانيا دعائيا، لكنه وقوف يحتمي بالفن في تجلياته المختلفة، ويقدم سيرة دامغة لحالة التحيز ضد المرأة بشكل عام. وقراءة النص لا تفلح بالإمساك بالخيوط الدلالية إلا من خلال حركة دائبة بين بداية النص ونهايته، فكلاهما – البداية والنهاية – تحتمي بفكرة الإغلاق والحبس والحراسة، ففي البداية (جسدها المتعفّن/ جعل الحيطان تسعل). فالحيطان معادل حبس وستر وإغلاق، وفي النهاية التي تصور حياتها بعد موتها هناك (الحارس)، وكأنها في حياتيها- الدنيا وبعد الموت- معرضة لهذا الحبس والقمع، وبين البداية والنهاية، ليس هناك سوى محاولات فاشلة للانعتاق أو التخلص من القامع الذي تتعدد صوره وأشكاله وهيئاته.

وفي نص آخر من نصوص الديوان (صدفة)، يجد القارئ نوعا من التجاوب والتداخل بينه وبين النص السابق، في استراتيجية الحبس التي يمارسها القسيم الذكوري ضد المرأة، وفي الاستراتيجيات الأخرى التي تمارسها المرأة أو الأنثى في الخلاص والهروب، بداية من محاولات تغيير الطباع والنسق، والخروج من النافذة والطيران، ليختفي ذلك الوحش في النهاية صدفة كما بدأ الارتباط به، يقول النص في نهايته: «تختفي الوحوش أحيانا بصدفة عجيبة/ مثل تلك التي جعلتك تستيقظ/ وتجدهم فوق رأسك/ في أول مرة».

وإشكاليات المرأة في النصوص الشعرية في الديوان لا تتعلق بنظرة بيولوجية مشدودة إلى نسق يحدد الحركة والسلوك، لكنها في كثير من الأحيان متعلقة بمؤثرات أكبر وأعمق، لأن هذه الإشكاليات تتعلق بإزاحة مكانية، تتعاظم على الجنس والعرق والثقافة واللغة. ففي نص (نساء في الشمس) الذي تكرر عنوانا مرتين، لا يمكن للقارئ أن يبعد عن ذهنه مساحات دلالية مرتبطة بنص غسّان كنفاني، وانشداده إلى مساحات الإزاحة التي تحلّ بنوعية من البشر، لأسباب ضاغطة خارجية بعيدة عن نسق التعامل، قد تكون الاحتلال، وقد تكون الحرب.

يعمل المهيمن في ظل سطوة النسق على تغييب المهمش، وذلك من خلال التأكيد على استمراره وفق هيئة واحدة واسم واحد، استنادا إلى فعل المشابهة في الشكل والوظيفة، فالخادمة في نص (كوماري) تحمل الاسم ذاته الذي تحمله كل الخادمات، وفي ذلك تحويل للهوية الفردية وتذويب لها إلى نسق عام يستند إلى التصنيف الوظيفي. وفي ظل تكرار هذا التشابه المتسلسل واستمراره، يصبح الانتهاك مبررا، والقدرة على التمثيل من الآخر ذاته مشروعة. النص في منعطفاته يدعو إلى التحرر من سلطة النسق والتراتب، بحثا عن حرية البشر/ الأشباح الذين يأتون إلى الحياة ويمضون دون أن يشعر بهم أحد، ودون أن يمتلكوا لسانا معبرا لتمثيل أنفسهم.

في نص (تراب) يأتي الجدل واضحا بين لحظتي البداية والنهاية في حياة الجد في الإشارة إلى عمق الإشكالية الحياتية الفردية، فقد وصل إلى الأرض/ الصحراء قبل اختراع التقسيم والحدود، فلم يمت – على حد تعبير النص الشعري – مع رجال في الشمس في رواية كنفاني، ولم يمرّ من البوابات إشارة إلى التقسيم المعاصر. أما اللحظة الآنية فهي لحظة مغايرة، تتجلى حدّتها في المقابلة بين المنجل والنفط (ترك منجله في حقول النفط)، ووجود هذه المقابلة – أو نتيجة لها – يبقيه في مساحة أو منطقة الأعراف، داخل الوطن وخارجه في آن، يصبح منتميا وغير منتم، يقول النص الشعري عن لحظته الأخيرة، وقلقه الوجودي، وتوزعه بين الوجود الفعلي الملتبس بالإنكار: «وقضى بقية عمره/ يحضّر شايا لموظفي البوابة الحديدية/ مات في غرفة العناية محاطا بقبيلة من الأحفاد/ أبيض ومعقّما/ لا سماء تلبس لونه/ ولا جلد يغيب فيه».

إن ميزة نصوص منى كريم تتشكل في حدود المعرفة الواسعة، وفي قدرتها الفنية في أن تزيل الحواجز والحواف بين مصادر هذه المعرفة، فيحدث نوع من الانفتاح والتداخل، فيأتي النص الشعري داخل أفق دلالي متسع، لكنه من خلال مرتكزات دالة تمارس دورها في توجيه التلقي، يتم الاحتماء بدلالة ما، لكن يظل هذا الاختيار متوترا ومشدودا بين اليقين والشك، وهذا التوتر يعطي للنصوص الشعرية وجودا إضافيا ذا أبعاد إنسانية، تنطلق من الذات وإشكالياتها، لكنها لا تبقي على محدوديتها.

الوطن من التحلّل إلى الاندماج

يمكن بشيء من التبسيط أن نشير إلى أن الديوان يمثل بحثا عن مأوى واقعي أو متخيل، فمنطلقات مثل الوطن والمنفى والهجرة ليست بعيدة عن مناحي الديوان المعرفية، والحنين إلى المأوى أو الوطن الواقعي جزء أساسي من منطلقات وجدل المقاربة في كثير من النصوص. فدلالة امرأة لوط (والهة) في النص الذي يحمل اسمها دلالة مغايرة، ليست المرصودة في نصوص مقدسة، فالدلالة أقرب إلى رؤية حياتية مشدودة للمنحى الفكري للديوان، فالبحث عن المأوى أو الوطن ليس إلا ولها أو حنينا، وسدوم في النص ليست إلا كل وطن أو مأوى تستحيل العودة إليه. فوالهة امرأة – نظرا لالتفاتها إلى الخلف – ذات حنين وذات شغف إلى الماضي بما يمثله من مأوى، فسدوم التي دمرها الرب – في منطق النص – تمثل كل وطن.

واللافت للنظر أن النصوص الشعرية في معاينة الأماكن المشدودة للوطن، لا تركن في معاينة المجموع، وإنما إلى معاينة الأفراد الذين يشكلون بوجودهم ووعيهم وضعا لا يخلو من خصوصية، حتى في النصوص التي تحاول أن تنعتق من فكرة الوطن أو الهوية بصناعة وطن أو هوية جديدة تتسرب بالتدريج إلى داخلها. ففي نص (تسرّب) لا يوجه النص الشعري اهتمامه إلى مجموع عام، ولكن إلى امرأة تسمّى (خيمنيا) تطلّ في النص، وكأنها منقطعة عن ماضيها بلا ذاكرة، وتبدأ في تأسيس ماضيها وذاكرتها من لحظة الوصول مستندة إلى أسطورة شجرات الصبّار الذي كان وردا في زمن سابق، وتنقله معها في كل تحول أو انتقال، إشارة إلى ذاكرتها الجديدة.

في نص خمينيا يتولّد توجيه في معاينة نصوص أخرى قائمة على التحلل من القديم والاندماج مع آني جديد، فمعاينة الأشباه والنظائر من الشخصيات القريبة في إشكالياتها من حال السارد أو الساردة الفعلية في النص – وكذلك الإشارة إليها وإلى طبقات سابقة – تأتي بمثابة إعلان عن المصير المنتظر في تفكك وتحلل الارتباط بهوية قديمة، والتجذّر داخل حدود وأطر هوية جديدة. إن الأم بعربة الأطفال التي تدفعها- في نص أفلام صامتة- تشكلان مساحة من مساحات الهوية التي لم تعد مهمة في منطق الأم، لكنها ما زالت تعقد أواصر اتصال بالفتاة أو الساردة الفعلية في النص، لأن هذا الارتباط ارتباط له ما يبرره في الوجود، وله ما يبرره في الاستمرار، حتى في ظل التخلي تتبقى له آثار تشير إلى وجود سابق.

إن هؤلاء البشر في معرض دائم للوقوع في هذه الإشكاليات الوجودية المزمنة، خاصة إذا نظرنا للأم نظرة تتعاظم على دلالتها المحدودة، لتصبح أقرب إلى فكرة الوطن، وإلى (المشيمة) التي تحاول الساردة في النص التنصل منها بقطعها، فهي ليست إلا محاولة انفكاك من ارتباط ما، والانفتاح على آخر، حتى لو كان متخيلا، لأن الأم- معادل الوطن- ترفض أو تقلل من قيمة العربة، بينما الفتاة- حتى بعد بدايات التجذر والسياق الجديد- ما زالت تخاف من المنتظر في الضفة الأخرى، يقول النص: «والآن وقد ضيعت الحلم في سؤال اللغة، وتهوّر الشخصية الثانوية، لا أعرف ماذا كان ينتظر أمي في الضفة الأخرى من بروادوي».

في بعض النصوص هناك اشتغال على مساحات الاندماج مع المكان أو السياق الجديد، لكنه يأخذ توجها أو هوية فنية، وذلك من خلال فعل تصفية الصوت الشعري والإيقاعي، والانفتاح على إيقاع جديد. فنص (الشاعر المهجري يذبح صوته) يعيدنا إلى بدايات إبداعية لبعض الشعراء العرب مزدوجي اللغة في أوائل القرن العشرين، ويؤسس لاستمرار هذه الثنائية، ولمحاولات الخروج منها، بالتنصل من الماضي الفني الزاعق بإيقاعه. والنص الشعري لا يقدم ذلك بشكل تقريري مباشر، وإنما من خلال بنية استعارية تستحضر فعل التضحية كما جاء في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكأن الصوت الشعري الذي يذبح صوت للخلاص، ويأتي بوصفه فعلا من أفعال التضحية، للتخلي عن الماضي الفني، والاندماج مع سياق فني مغاير.

فالهم الشعري أو الفني بشكل عام في تحولاته وانتفاضاته التجديدية من مرحلة إلى أخرى، بالإضافة إلى التراتب والصراع بين الأنواع، خاصة بين الشعر والرواية، وحتى فعل الترجمة بوصفه فعلا روحيا للتأويل النصي منطلق أساسي من منطلقات الديوان، ويمكن أن ينسحب في تأويله بشكل جزئي على العنوان الأساسي للديوان في اليبوسة الهشة المنتهية، والبداية الجديدة الخضراء، والوليدة مع كل إضافة إلى السابق. يكشف عن مشروعية ذلك في النص تكرار حالات المقارنة بين الشعر العربي بتحديداته والشعر الأجنبي في قدرته على الجمع بين العوالم البعيدة على المستوى السطحي. فإطار المقارنة يصنع مقابلة خاصة بين الوضوح والتيبس والتحديد مقابل الغرابة والجدة ولانهائية الانفتاح.

إن معاينة النص توجهنا نحو الصوت الشعري الجديد المتولّد بفعل التضحية والخلاص، وتوجهنا نحو قلق الوجود الجديد، فالهوية الفنية لا تنفصل عن الهوية الذاتية التي تؤسس انتماءاتها داخل أفق إنساني بعيد عن العرقي، يقول النص «كل صباح أستيقظ على صوته/ أوصد الشباك في وجهه لأكمل نومي/ أتركه يلخبط الساعات/ يحدثني عن قصيدة النثر/ كيف تقف كجذع أجرد قاطعة الأفق: لقد سرقوا موسيقانا/ ولم يتبق سوى الصوت…/ يصلني مع فارق التوقيت/ مريضا بالأرق مثقلا بالبدايات/ عالقا كصرخة أبدية في هوّة الوقت». النص الشعري- أو الشعر في مفهومه- أقرب إلى مغامرة روحية دائمة، تكشف عن الوعي بالتحوّل، والسعي نحو الإضافة وخلخلة الثابت، والولادة الجديدة في كل آن.

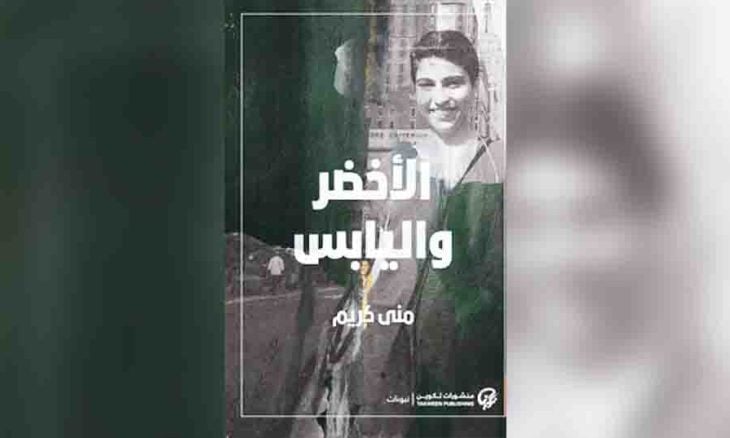

منى كريم: «الأخضر واليابس»

منشورات تكوين، الكويت 2024

191 صفحة.