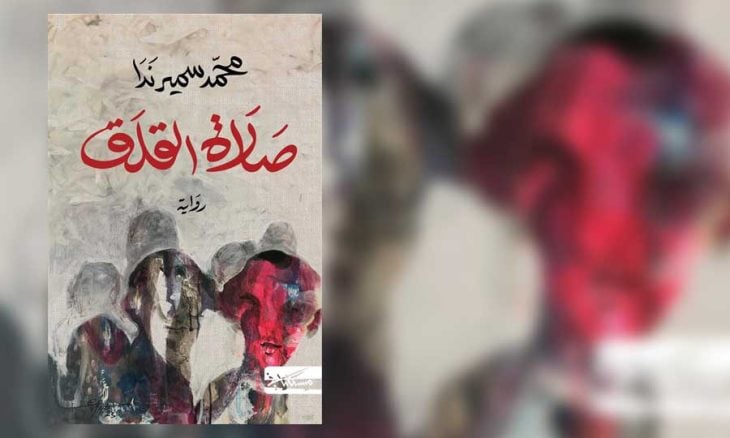

«صلاة القلق» .. لسانٌ مقطوع يروي أسرارَها!

بروين حبيب

في مسرحية «الشخص» للأخوين رحباني تُحتجز البنت البيّاعة (فيروز) وتُصادر عربة خضارها وتُباع في المزاد العلني، لأنها اقتحمت ساحة معدّة لاستقبال الشخص (زعيم أو حاكم) وغنّت له دون طلب من أحد. وحين تلتقي الشخص صدفة وتخبره بالمآسي التي لحقتها من جرّاء تصرفها العفوي، يخبرها أن لا علم له مطلقا بما حدث لها، بل كان مسرورا بغنائها له. مرّ بخاطري هذا المشهد الرحباني وأنا أنهي قراءة رواية «صلاة القلق» للروائي محمد سمير ندا، الصادرة عن دار مسكيلياني والواصلة إلى القائمة القصيرة من الجائزة العالمية للرواية العربية هذا العام. فقد تساءلت كما تساءل أحد أبطال الرواية أيضا: هل يعلم الزعيم جمال عبد الناصر بكل التجاوزات والظلم وأحيانا الجرائم التي ترتكب باسمه؟

تشدنا الرواية بدءا من عتباتها الأولى فالعنوان «صلاة القلق»، يجمع بين الصلاة التي تهب الراحة النفسية والتي أمر النبي أن نأتيها وعلينا السكينة، والقلق الناتج عن المأزق الوجودي الذي يقع فيه الإنسان، وهذا التناقض الظاهري نجد تأويله القريب في صلاة حقيقية دعا إليها إمام المسجد، أحد أبطال الرواية، وهي صلاة مخالفة للمألوف من صلوات المسلمين، حيث لا قيام ولا ركوع ولا جلسة تشهّد فيها، بل مجرد سجدتين ضاجّتين بالدعاء والابتهال إلى الله، كما نجد تأويلا أبعد من هذا يتفشى في كل أوصال الرواية: فحين تسد أبواب الخلاص الأرضي من المصيدة التي وقع فيها أبطال الرواية، ويغدو توصيف القلق ضيّقا عليها، وتنتفي حلول الأرض، تتجه العيون إلى السماء بحثا عن خلاص، مع أن أحد الأسباب الكبرى لمأساة هؤلاء الأشخاص جاءهم من السماء، حين وقع قرب نجعهم المناسي – الذي لا تتذكره حتى الخرائط الرسمية – شهاب أو نيزك أو قمر صناعي – لا فرق – حوّلهم إلى بشر متشابهين دون شعر رأس ولا شعر حاجبين أشبه برؤوس السلاحف.

تلي العنوان مداخل ثلاثة لا تعطينا مفاتيح لما سنقرأه في الرواية، إلا عندما ننهي قراءتها ونعود إلى أولها، فالإهداء «إلى جموع الصامتين الذين شهدوا على كلّ تاريخ لم يكتب بعد». والمدخل الثاني عن مقطع من تقرير طبيب معالج يحث مريضه على الكتابة فهي صلته الوحيدة بالعالم، «فإن جفّ الحبر ذبل الجسد واستعدت الروح للرحيل»، أما المدخل الثالث فعن ظاهرة تشبه البرق والرعد (سقوط الشيء الغريب) الذي جعل من نجع المنسي اسما على مسمى. وبعد هذه المداخل الثلاثة التي تستحث فضول القارئ، يبدأ محمد سمير ندا روايته بجملة «استيقظ الشيخ أيوب المنسي صباح اليوم، فلم يجد رأسه بين كتفيه»، وهي تذكرنا بجملة كافكا الشهيرة في افتتاح روايته «المسخ أو التحول» «استيقظ غريغور سامسا من أحلامه المزعجة صباح يوم ما، ليجد نفسه في سريره متحوّلا إلى حشرة عملاقة» رغم نفي الروائي هذا التشابه، وتأكيد تأثره بالأجواء الأورويلية لا الكافكوية، خاصة في رواية 1984 حيث الأخ الكبير على علم بكل شاردة وواردة، وكذلك حال الزعيم بكتّاب تقاريره وأدوات قمعه في «نجع المناسي» التي تذكرنا بدورها بماكوندو الماركيزية المقطوعة عن العالم، غير أن هذا النجع يعيش عزلات بعضها فوق بعض، فهذه القرية التي تحمل من اسمها نصيب يعزلها وباء أصابها بعد سقوط النيزك يُحيلنا أيضا إلى وباء العمى في رائعة ساراماغو، مع جملة اعتراضية تفيد بأن هذه التشابهات مع أعمالٍ روائية سابقة قد لا تكون مقصودة من الروائي، ولكن القارئ المطّلع يسترجع لا إراديا نصوصا مألوفة لديه، فشبه الشيء منجذب إليه. يضاف إلى عزلة الوباء ما أشيع أن النجع محاصر بالألغام يجعل كل محاولة للخروج منه موتا محتملا. ولكن العزلة الأكبر سببها الأمية المتفشية في النجع، وحتى الثلاثة الذين يقرؤون ويكتبون محكومون بالصمت: فالصبي حكيم أخرس، ونوح النحال متهم بالجنون، والشيخ أيوب يُلجم لسانه ورع ديني ممزوج بمسايرة حاكم النجع الفعلي خليل الخوجة.

انتهج محمد سمير ندا في «صلاة القلق» أسلوبا للسرد متعدد الأصوات، ففصول الرواية أو جلساتها كما سماها (يتضح سبب التسمية مع ختام الرواية) يرويها ثمانية أشخاص من أبطالها، وخمسة فصول أخرى بلسان الراوي العليم، ثم هوامش مكونة من إحدى عشرة ورقة فيها تحلّ كل ألغاز الرواية، ويجمع الروائي أطرافها، بعد أن شدّنا على امتداد 300 صفحة بخيط من التشويق، لم يتفلت من قلمه كان ينسج خلاله أحداث الرواية ببراعة تحسب له، وقد ساعده تعدد الرواة في إبعاد الملل عن قارئه، وإن شاب بعض الأحداث تكرار، وهذا مفهوم باعتبارهم يروون قصة واحدة في زمان ومكان محددين. وقد سبق كل فصل أو جلسة مقطع لعبد الحليم حافظ وهو الشخصية الحاضرة في الرواية التي تنتهي بتاريخ موته سنة 1977، إضافة إلى الشخصية المركزية جمال عبد الناصر، الذي شكلت نكسة حزيران/يونيو 1967 بداية الرواية، وما بين هذين التاريخين يحكي لنا الروائي عشرية كاملة من القهر والإحباط والقلق والتزوير والكذب، لأهل نجع حاربتهم الأقدار مرتين: مرة من السماء بسيل أهلك أجدادهم، ثم بجسم غريب سقط من السماء شوّه ملامحهم، ومرة من الأرض بألغام حقيقية أو متوهمة تحبسهم في النجع، وبرجل يحكمهم باسم الزعيم «كلّ أسباب استمرار الحياة تمر من خلاله: المؤن والعقاقير والأخبار، سجلات الموت والوفاة ملك يمينه، الخطابات تصل إليه وترسل من خلاله.. هو الميناء الذي يُبحر بأبنائهم إلى فراغ لا نهائي، وهو المطار الذي تنطلق منه الطائرات للإغارة على مواقع العدوّ».

ولأن خليل خوجة هو الوحيد الذي يمتلك الصلة مع العالم الخارجي فهو صاحب الراديو الوحيد في النجع، والجريدة الوحيدة ذات الورقة الواحدة «صوت الحرب» والتواصل الحصري خارج حدود النجع مع السيارات المموّهة التي تزوره وتجلب له ما يحتاجه، أبقى النجع وسكانه في وهم صنعه لهم مدّد فيه أيام نكسة حزيران الستة إلى عشر سنوات كاملة من انتصارات متوهمة «انشغل فيها أهل نجع المناسي بأخبار الحرب وانتظار العائدين من أبنائهم». وزاد من قلقهم أن أصبحوا حبيسي الهم الفردي فشخص غامض يكتب على جدرانهم باللون الأسود أدقّ أسرارهم وأخطرها: من شخص ينام مع ابنته المعوقة، وآخر مع بهائمه إلى قابلة تقتل المواليد المصابين بعاهة. خليل صورة مشوهة من زعيمه الذي انهزم ومات بعد هزيمته بثلاث سنوات، ولكن خليلا أبقى الخبر سرا وحوّله إلى «زعيم خالد»، بل صنع له تمثالا/صنما أضفى عليه ثوب القداسة فآمن الناس بذلك «حتى اقتنع الصنم ذاته بقداسته، فشرع يتجول بين رعيته ويعيث في رعيته رعبا ومجونا»، وأصبح الهروب من قبضة الأوهام التي أحكم الخوجة نسجها حول النجع أحلاما لا تتحقق، فحتى لو «خمدت طبول الحرب ونسف حزام الألغام سيبقون في دورهم لا يبرحونها، هم يتوقون فحسب إلى الشعور بأن الرحيل متاح والسفر مباح».

يحاكم صاحب «صلاة القلق» مرحلة كاملة من تاريخ مصر الحديث كانت فيه الحرب شماعة لتخدير الناس بالشعارات والأحلام الكاذبة، التي تحولت إلى كوابيس، وعبادة صنم الزعيم باستغلال أمية الشعب وسذاجته، في حضور دولة تخلت عن واجباتها وتحولت إلى أداة قمعية تحكمها تقارير المخابرات وأدوات القمع متغافلة عن سؤال وجودي عن سبب وجودها «لماذا ترتضي الدولة أن يعيش في ربوعها بشرٌ حُرموا العلاج وتساووا مع الدواب في استلاب الحقوق؟». ويرجئ الروائي الجواب على هذا السؤال وغيره من ألغاز الرواية إلى ختامها، في لعبة فنية موفقة حوّل فيها حكيم الأخرس مقطوع اللسان إلى لسان كاتب لا ناطق باسم جميع أهل نجع المناسي، من خلال الأوراق التي عوّضت عدم قدرته على الكلام وكتبها لطبيبه النفسي، يروي فيها كل المسكوت عنه. ولكن بصيص الأمل في هذه التراجيديا الموجعة لم يأت من حكيم، ولا من أهل النجع الذين ثاروا على خليل الخوجة وأحرقوا بيته وسقط القتلى وانتشرت الفوضى، بل جاء الأمل على لسان الغجرية شواهي التي اشتهاها حتى الشيخ الولي جعفر وابنه أيوب، ولكنها صنعت قدرها بالخروج من مصيدة نجع المناسي، وأضاءت شمعة في ليل حكيم الطويل، وفي ليل كل المسحوقين حين قالت «لم يمسسك الوباء لحكمة يا حكيم، تماما كما هي حالي. مقدر لنا أن نولد من جديد في أرض لا تعرف الحصار، وضعت السماء لنا مسارا بديلا، ربما لم تتضح معالمه بعد لكنه موجود».

شاعرة وإعلامية من البحرين