سوريا مصنع الوحوش: من ابن خلدون إلى الدولة – الوحش

علي نعناع

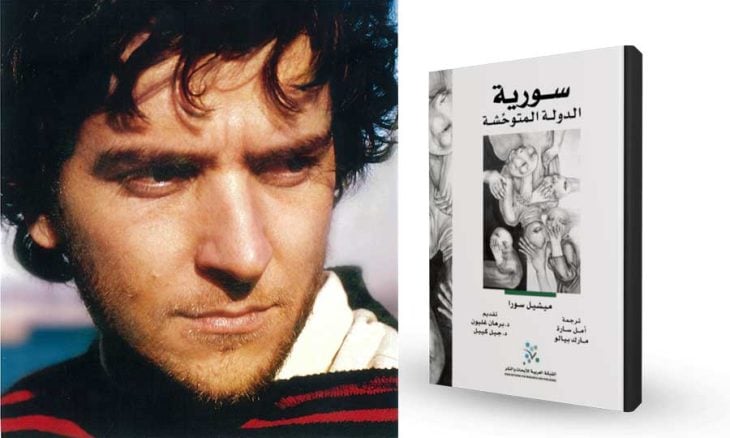

قدَّم ميشيل سيورا دراسة عن الدولة الأسدية تحت عنوان تُرجم إلى العربية بـ»سوريا: الدولة المتوحشة». لا تزال تلك الدراسة، في رأيي، أفضل محاولة لفهم الحالة السورية. يمكن تلخيص أطروحة سيورا على النحو التالي:

كل محاولات فهم الصراع السوري القائم حينها بين حافظ الأسد والإخوان المسلمين هي محاولات فاشلة، لأنها تُقارب جهاز الحكم الأسدي على أنه دولة تحارب متمرّدين. في الحقيقة، لم يسعَ الأسد يوما إلى إنشاء دولة، بل لا يمكن وصف شكل حكمه بـ»نظام» أساسا.. إنه لانظام قائم على إجهاض أي محاولة لبناء دولة في سوريا. يستخدم سيورا في تحليله مفهوما مركزيا هو البدو والبداوة، الذي يستقيه من مصدرين مختلفين: الفرنسي جيل دولوز، وابن خلدون.

سلطة الأسد هي سلطة بدوية بمعنى أنها غير مركزية، غير هوياتية، وليس لها نواة صلبة. هي ليست سلطة البروليتاريا، ولا الطائفة العلوية، ولا أي كيان بعينه. أسَّس الأسد سلطته على أساس شبكات كثيفة من التحالفات المتحوِّلة، التي بُنيت عبر استغلال كل التباينات والشقوق داخل المجتمعات السورية: طبقية، إثنية، عشائرية، طائفية، مدنية/ريفية، ما دفع سيورا إلى نفي صفة «جهاز الدولة» عن الحكم الأسدي، واستبدالها بعصبية «آلات الحرب البدوية». باختصار، في سوريا لا توجد دولة، بل توجد شبكات متغيّرة ومتبدّلة من العصابات المتغلغلة في الواقع السوري، والتي بدورها تأتي من «البادية» وتفرض واقع الحرب المحضة على المدن السورية، ما يجعل قيام الدولة السورية أمرا مستحيلا. لا يقصد سيورا بـ»آلات الحرب» الجيشَ والمخابرات فقط (رغم تركيزه المهم عليهما)، بل يشمل كل الوحدات المجتمعية التي تنشأ على أساس «العصبية». وتلك الأخيرة هي تماما ما يجمع العصابات الإجرامية كما نعرفها اليوم: لا أيديولوجيا متسامية، بل الرغبة والسعي الدائم للإغارة على «الغير» واغتنامه، والاستعداد للفزعة لنجدة من هم ضمن العصابة.

قد يبدو الكلام التالي من نافلة القول، لكن أعتقد أن بعض التوضيح لا بدّ منه. رغم استخدام سيورا لمصطلحي «البداوة» و»الصحراء»، ورغم استناد ابن خلدون إلى القبائل البدوية في تقديمه مفهوم العصبية، فإن «الصحراء السورية» لا يُقصد بها (فقط) البادية المسماة بادية الشام، بل يشمل بها سيورا كل الأرياف، وحتى «المدن» السورية إذ صارت ريفا. والبدو السوريون ليسوا أولئك الرحّل وسكان الخيام، بل كل سكان الجبال والضِّياع السورية (حتى بعد انتقالهم إلى مراكز المدن). هم الوحوش البرّانيون الذين يأتون من البرية الوحشية ليغيروا على المدنيين من أهل الحضر. من هنا، يمكن فهم وصف سيورا للدولة الأسدية على أنها دولة متوحشة.

حالة الدولة.. حالة الطبيعة وحالة التوحش

رغم نفي سيورا الصفة العلوية عن العصابة الأسدية، فإنّ تحليله يركّز دائما على العلويين باعتبارهم المثال الأساسي للبدو المتوحشين، أو على الأقل الأكثر نفوذا بين العصابات. وبدرجة أقل، يجعل سيورا باقي «الأقليات» في قمة الهرم السلطوي.

على الطرف الآخر، كثيرا ما يُحيل الفرنسيُّ لأهلَ المدن من السنّة على أنهم ممثلو الحضارة المدينية المغدورون من قبل البدو الأسديين/العلويين/الأقلويين. كل هذا جعل تنظير سيورا مادة دسمة لأصحاب فكرة المظلومية السنية في سوريا.

الحقيقة أنّ سيورا، رغم رفضه للفكر الثنائي، يعيد إنتاج ثنائية جديدة: آلات الحرب المتوحشة من أهل الأرياف والبراري (خصوصا العلويين منهم) ضد المجتمع المديني السني المتحضّر، الذي يُعدّ نواة أي دولة مستقبلية في سوريا. في حين أن التجربة تثبت نجاعة التحليل السابق في ما يخص «البدو»، فإنه من غير الواضح ما الذي يجعل السنّة من أهل المدن أقلَّ توحّشا، وبالتالي أكثر «دولتية»، من باقي السوريين. أي لا يوجد مبرّر وجيه لإنشاء فصلٍ اعتباطيّ بين الصحراء وأهلها من البدو، والمدنيين المتحضرين، ومن ثمَّ خلق ثنائية جديدة.

إن كان حافظ الأسد قد استطاع خلق عصابة ذات «شوكة» كافية لإخضاع باقي العصابات السورية، فإنه لم يخلق هذا الشرط المافيوي، أي أنه ليس السبب في نشوء الصحراء السورية من العدم، رغم أن حكمه بُني على إعادة إنتاجها وتوسيعها بنسختها الأكثر وحشية. يعني هذا أن الوحشية السورية هي شرطٌ سابقٌ على نشوء الدولة الأسدية. ثم إن البداوة سمةٌ عامة تصف الحالة السورية ككلّ، لا فئة أو مجموعة فئات دون غيرها.

في الواقع، إنّ عنوان المقالة التي قمنا بتحليلها حتى الآن، يجب أن يُترجم على النحو التالي «سوريا: حالة التوحش»، وليس «الدولة المتوحشة». فهي تشير إلى شرطٍ عامٍّ للقيام بالعمل السياسي في سوريا، وهو الشرط الوحشي. وهو ليس حالة الدولة، ولا حالة الطبيعة كما فُهمت في التقليد الهوبزي، وإنما حالة يمكن أن نسمّيها حالة التوحش: حيث تنتظم الوحشية تارة تحت إدارةٍ ما، تُسمّى اصطلاحا دولة، وتنفلت تارة أخرى إثر تمرّد عصابةٍ ما تسعى للهيمنة وإنشاء «دولة» جديدة، أي تنظيم جديد للعصابات البرّية. بهذا المعنى، تصبح الدولة تكثيفا معيّنا لحالة التوحّش، وليس إلغاء لها. كما استفاد المدافعون عن «مظلومية السنّة» في سوريا من فكر سيورا، كذلك وظّف آخرون، ممن هم على الطرف النقيض من أصحاب هذه المظلومية، الثنائيةَ المغلوطة نفسها، التي أشرنا إليها (وحشية – دولة) لإعادة إنتاج أكثر الكليشيهات سطحية وكلاسيكية حول المنطقة: هؤلاء السوريون هم همج (متوحشون) بالمقارنة مع واقع الدولة المتخيل والمنتظر.

لذا، وبنظر من يمكن أن نسميهم «الدولتيين الجدد»، لا بد من انتظار الدولة المسيحانية (في إشارة إلى المسيح المخلّص) التي سوف تملأ الأرض عدلا، والنظر إلى أي ظاهرة سياسية وتفسيرها بمعارضتها لتلك الدولة – الصنم.

هم يفهمون «الوحشية» التي تحدث عنها سيورا تماما كما يفهم التقليد الغربي الكلاسيكي مفهوم حالة الطبيعة: أي أنها ليست إلا صورة معكوسة لحالة الدولة، أي أنها تجريدٌ نظريّ محضٌ لا يشير إلى أيّ واقعٍ فعليّ، ولذلك لا يفيد في فهم واقع انعدام الدولة، بل في فهم حالة الدولة ذاتها، وهو غالبا ما استُخدم كذلك فعليا (كما فعل أغامبن مثلا)، وكان هذا الاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية.

لكنَّ الجديدَ والمثيرَ للاهتمام في طرح سيورا لا يكمن في الإشارة إلى «التوحّش» (أو البرّية، أو البداوة) كنقيض للدولة، بل في مفهوم «الدولة-الوحش»، التي تنبت من تربة حالة التوحّش الصحراوية دون أن تنفيها. على العكس، تعمل «الدولة-الوحش» على إعادة إنتاج تلك الحالة وتثبيتها وتطويرها.

الوحشية.. القوة المحضة وصنمية الدولة

يطرح فهمنا الجديد للتوحش والدولة المتوحشة تساؤلين مهمّين:

بما أن الوحشية لا يُقصَد بها حالة انعدام الدولة، فكيف يمكن فهمها دون الإحالة إلى مفهوم الدولة المتحضّرة؟ ماذا نعني بالوحشية من وجهة النظر الجديدة هذه؟

على الطرف المقابل، إن كانت الدولة المتوحشة، كما نفهمها، امتدادا وتكثيفا لحالة التوحّش وليست نفيا لها، فما هي طبيعة هذه الدولة – الوحش؟ وكيف يمكن فهمها بعيدا عن الثنائية الكلاسيكية: همجية الطبيعة – حضارة الدولة؟

لا يمكن تقديم جواب عن أحد هذين السؤالين، من دون الإجابة عن الآخر، ذلك لأن موضوعَي هذين التساؤلين، وعلى عكس ما يعتقد الفكر الثنائي، ليسا طرفي نقيض، بل ينطوي كلّ منهما على الآخر.

سبق لنا، أن تحدَّثنا عن التوحش على أنه انعدام الفهم أمام كمّية هائلة من العنف، والانجرار نحو محاولة فهمه عبر الهذيان (التخيّلات الحزينة). إذا عرَّفنا الفهم على أنه أفكار واضحة ومحددة، فإن صحراء التوحش لا تسمح بظهور بنى واضحة ومتمايزة، لا ماديا ولا فكريا. هناك فعل وانفعال فقط، قوة محضة بلا وجه، تحيط بها هالة وهمية من البُنى الفكرية والمادية. ولهشاشة تلك الغيمة الافتراضية، فهي دائمة التحوّل، إمّا من ناحية الحجم (كبرا أو صغرا)، أو من ناحية المحتوى. بما أن كل فعل هو انفعال أيضا، أي أنه لا وجود لقوة فاعلة دون وجود أخرى منفعلة خاضعة، فلا يمكن فصل واقع التوحش عن تراتبية القوى فيه. هناك دائما ما هو أعلى وأكثر سطوة، وما هو أدنى وتحت سطوة القوة العُلوية. تُشكِّل تلك التراتبية أوّل أشكال التنظيم في واقع التوحش، وما يُسمّى دولة ليس سوى التنظيم الحاكم لصحراء التوحش، بكل أشكاله.

أبعد بقليل عن مركز القوة المحضة، نلاحظ أن القوى لا توجد فرادى، بل هي دائما تيارات، أو قطعان، تُشكِّل «جوَّانية» معيَّنة في ما بينها داخل التيار الواحد. تنتظم هذه التيارات حول ما يسمّيه ابن خلدون «العصبية»، وهي أدنى درجات الأيديولوجيا وأكثرها بدائية: مبدأ الفزعة. هو تحالف قائم على القوة فقط، فعندما يُغير فرد من التيار، على باقي القوى أن تفزع له، وكذلك عندما يُغير عليه أحد. هو تحالف مبني على خليط من الرغبة (أو المصلحة) والسطوة. يعني ذلك أنه، رغم عهد السلم بين أفراده، ما يمنحه شكل البناء أو الـ»داخلية» حيث يمكن أن يحتمي به المرء، فإنه ليس محكوما بأي نوع من المساواة أو الديمقراطية. تراتبية السطوة هي أيضا ما ينظّم هذا الداخل أو الباطن، فهناك في التيار قوى حاكمة وأخرى محكومة. كذلك، فإن هذا البناء مؤقت، وهذا التحالف الباطني معرّض في أي لحظة للانهيار، وإعادة انتظام أفراده في تيارات أخرى. لكن رغم هشاشته وسيولته، يبقى التيار نوعا من الانتظام، لذا فهو يُمثّل المستوى الأعلى من الدولة في الوحشية. على هذا المنوال، يمكن ملاحظة تيارات أكبر تُنظِّم داخلها تيارات أصغر، وهكذا حتى نصل إلى أعلى نقطة في السلطة، التي قد تبدو هرمية، لكنها أقرب إلى زوبعة تنطوي على عواصف بأعين متغيّرة ومتبدّلة.

لكلٍّ من تلك المنظومات الكبرى والصغرى خطاب، فلا يعني انعدام الفهم أن ينعدم الكلام، لكن الكلام هنا يتّخذ صفة وهمية، فيصبح معنى الكلام (إن صحَّ القول) هو الأثر الذي يتركه، ويُستبدل الفهم بالانفعال، كما في الموسيقى أو الشعر. يصير الكلام مجرّد طريقة أخرى لفرض السيطرة، وتعمل عضلات اللسان والحنجرة عمل عضلات الذراع أو الرِّجل. نتيجة فعل المنظومة ككلّ (التي تُسمّى دولة) هي تأسيس وهمٍ اسمه الدولة، لكن هذا الاسم صنمٌ يُحيل إلى واقع التوحش ذاته. إمّا أن تكون الإحالة لهذا الواقع في تنظيمه الحالي: فيكون نطق الاسم – الصنم نوعا من التلذّذ بالسلطة وإعادة إنتاجها لمن هم في الأعلى، أو يكون نوعا من النَّدْب أو الرثاء الداعي للخشوع التام، والانسحاق أمام هذا الإله الوحشي حين ينطق الاسمَ مَن هم أدنى؛ أو يكون نطقه نوعا من الاشتهاء لتنظيم جديد (استحضارٍ لدولة -وحش مختلفة) يكون للناطق فيه مكانة أعلى في التراتبية، فيفعل بغيره ما كان يُفعَل فيه.

في كلّ الحالات، تبقى الدولة هي اسم التوحش، أو صنمه. واستعمال الاسم أو المفهوم في ظلّ حالة التوحش ليس خطابا أيديولوجيا بالمعنى المعتاد، فلا يُقصَد بالدولة هنا تمني الحضارة بالمعنى الذي تقتضيه الثنائية الكلاسيكية، ولا هو خطابٌ بمعنى استعمال مفاهيم واضحة ومحدّدة في سبيل حجّة منطقية ما. إنّما هو أشبه بتسبيحة أو ترنيمة تُذكَر فيها الدولة – الإله فتُستحضَر لغرض الإشارة إلى برّيّة التوحش، وبذلك إعادة إنتاجها في الأوهام لغرضٍ أو لآخر، أي أنّه ليس سوى فرض قوة محضة، مثل باقي الأفعال التي تقع في برّيّة الوحوش.

لربما يمكننا الآن فهم تعلّق الكثيرين بصنم أو إله الدولة، خصوصا أولئك الذين يدعون إلى استدعائها بديلا عن الهمج وباديتهم.

كاتب سوري