مضامين ودلالات الهويّة الصوتية في الفن التشكيلي

مهدي غلاّب

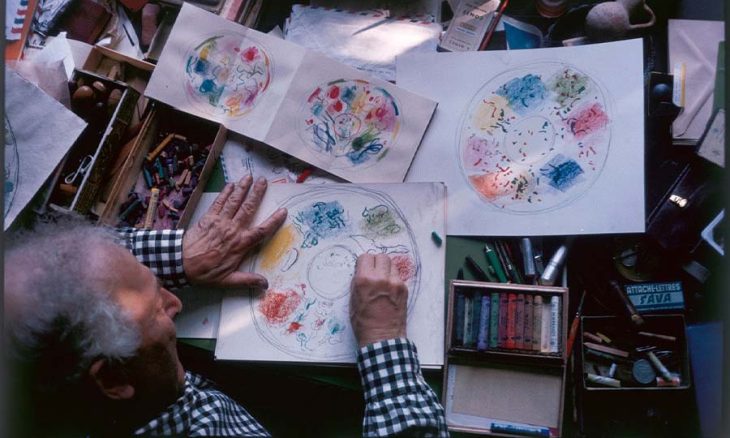

مثلما حوّلت الليرية الشعرية الغنائية المفاهيم الفنيّة في بدايات العصر الوسيط إلى بارودة مشاعر فردية ملتهبة، تعد بمثابة لوحات شوق رومانسية خلابة، أهملت زيف المقدس، وسعت إلى الاهتمام بالتعبيرات الذاتية الخاصّة وتمجيد الإثارة والسمو الإنساني، لاسيما في خصوصيات التوجه الوجداني الملهم، الذي جمع في آن واحد المسرح والشعر والوتر والغناء والرقص، فإن جداريّة مارك شاغال التي تعود للعصر الحديث (1964) حوّلت أوبرا باريس إلى مهرجان موسيقي إيقاعي مترع بالإشارات والحركات والأحداث، وقبلها لوحتا «الزواج» و»العروسان» ثم أعمال إقامة سيرك فولار في فرانكفورت في 1958، التي اِحتفت جميعها بحريّة الكلمة وانسيابية الوتر، وجعلت من الصورة نغمة تخلد عددا من الأسماء الفنية الموسيقية الرائدة، فاستعاد طائر النار على قباب وجدران المَعلم الباريسي مجد الفلكلور الروسي القديم، مسجلا بدايات رد الاعتبار لتشكيلية الفن الصوتي بما يتضمنه من مساحات بصرية فسيفسائية، تتشكل فيها الصورة مع الرمز المفتاحي الموسيقي والنبض مع اللون والحركة مع اتجاهات الخطوط.

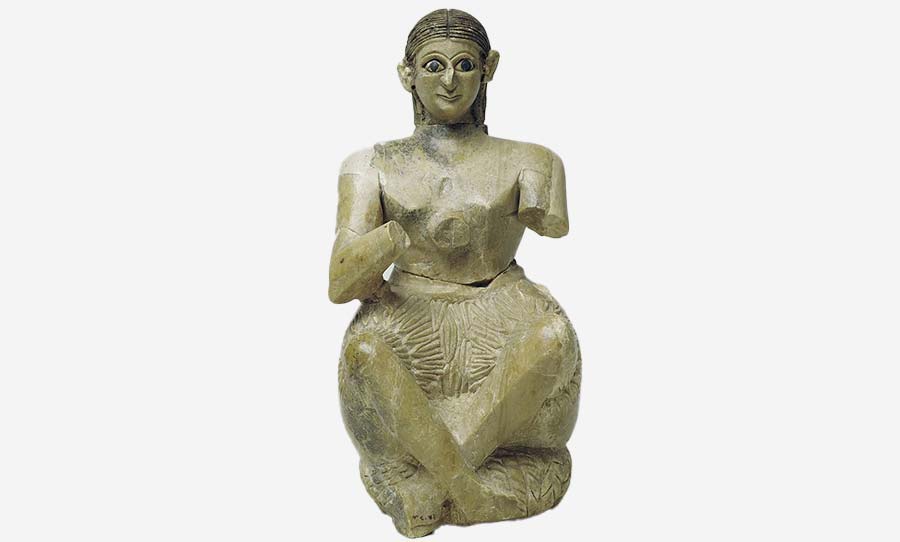

تمثال مغنية عشتار أورنينا أول مغنية في الناريخ (2500 ق.م)

وسواء مثّل هذا التوجه ممارسة، أو مجرد إيحاءات وتمثلات داخل المساحة البصرية في الساحة التشكيلية الحديثة والمعاصرة، فإنه يعبر – في كل الأحوال- عن تقليعة حرة حاملة لاستقلالية القرار، واحتفالية انتصار الفرد ضد القيود والاستبداد والموت والأزمات والماورائيات، كرسائل فيها مواجهة غير مباشرة لعنجهية التعسف والتسلط المقيت، لاسيما في الحقبة الدينية البلاطية، التي تحصر العمل البصري في إعلاء صورة الفرد المتنفذ وصاحب القرار المتسلط.

وجدت المفاهيم الثورية الجديدة صداها في الفضاء العربي، وإن بشكل مختلف ينطلق أساسا من رد سطوة وظلم الأدوات الغربية الغريبة الضاغطة والمسيطرة محليا على القرار، سواء في الجغرافيا السياسية، في الاقتصاد والتنمية، أو في الفكر والثقافة، وهو موضوع حديثنا الذي يثمن المعزوفات الوترية الشهيرة للموسيقار العربي نصير شمة، في نهايات القرن الماضي، التي أعادت للأذهان دويّ صفارات الإنذار في شوارع العاصمة العراقية بغداد – إثر استهداف ملجأ العامرية إبان حرب الخليج الأولى في 1991- وحولت الفظاعات المرتكبة إلى لوحات صوتية تشكيلية حية تنقل الوجع وترسل ترنيمة اِنتصار لواقع الصمود والتحدي في مواجهة الغطرسة والطغيان الأعمى، بالمراهنة على إحداث الصدمة عبر التحول من السكون إلى الضجيج، ومن الخشونة إلى الحدّة، ثم العودة إلى المربع الأول مع تواتر وتصاعد تدريجي سريع ومفاجئ للصوت، ما يعطي المقطوعة زخما تصاعديا يدفعها إلى الأمام دون هوادة، ويجعل المتلقي يعانق الجرح ويتعلق بالإصرار والرغبة في اِستكمال المسار النضالي. فكان ميدان اللعب في الحقل الصوري الموسيقي، مفعما ومثّل الانتقال فيه من حتمية الفناء إلى زغردة الولادة بمثابة أمل كبير تجسد بصريا في عدد من الأعمال الصباغية والنحتية، الموسيقية منها العربية العتيقة التي خلدها التاريخ العالمي، على غرار الجداريات المصرية القديمة لعازفات وراقصات من الريليف والرخام تعود للقرن الخامس عشر قبل الميلاد، وتمثال أورنينا السورية مغنية معبد عشتار المحفوظ في متحف دمشق الوطني، إلى جانب عدد من المنمنمات الإسلامية الهندية والفارسية التي تجسد العزف والغناء داخل القصور، إضافة إلى موضوعات الاستشراق التي أضافت السحر والجمال، وربطت بين المرأة الجالسة والعازفة والراقصة.

تميزت الأعمال البصرية الحاملة لمضامين نغمية موسيقية بالمرور من الألوان الميتة (الأبيض والأسود) إلى الألوان الحيّة (الملونة) ومن العتمة إلى النور، ومن الفراغ إلى الزحمة ثم الاستئناس بالفراغ مجددا لأخذ النفس واستعادة الكرّة مجددا، ما يعطي انطباعا بحضور الحلبة، وبالتالي تحول النغمية الصوتية إلى أدوات نقل للمأساة، ومواجهة في سبيل للرقي بالذات وإعلاء الشأن الخاص.

تحضر الرمزية الموسيقية بقوة أكبر في بعض الإنتاجات، وذلك بإدماج تفاصيل النوتات لإدخال الرمزية الصوتية وتوزيع الغنائية التشكيلية عبر نثر المقامات والمفاتيح اللفظية النغمية وتضمين إدماج أرسومات الأوتار بأنواعها وترسيم الإيقاعات. نجد هذه المراجعة الصوتية البصرية كذلك في غنائية «الحلم العربي» الخالدة (1996) التي تعد أعظم أوبريت غنائية فرجوية عربية معاصرة على الإطلاق، لما فيها من عمل فرجوي جامع بين كل الفنون، يتميز بتثمين وتحديد وتوحيد القرار المتشرذم على مدى العصور – ولو فنيا- إلى جانب الديكور واللباس وأهمية المجهود الكوريغرافي المتكامل، من حيث تداول الأدوار وتنوع التشخيص والتقديم السردي والتقييم الفردي والجماعي للوضع العربي برمته، للوقوف جنبا إلى جنب مع الموقف الصامد المتمسك بمتطلبات الأمة ومقارعة الاضطهاد والاستعباد والتعبير عن موقف ملتزم بالمبادئ المنشودة، بالتماهي داخل الإشعاع اللوني المبهر، وبعث عناصر الفعل الإيجابي والحركة بالنفخ في أجساد الصور الشكلية، عبر إضافة الهوية ووضع قبعة مناسبة لكل أداء تعبيري تشخيصي فاعل ومؤثر (الرقص، الاحتفال، التصفيق، التأمل، الانفعال، الرفض، الصد، الصمود البكاء) واستحضار حَرْفيّة الانتصار والوعي بالحالة الراهنة وإعادة تخطيط خريطة الصمود والتحدي بعزيمة فولاذية لا يشتتها الغرب ولا يهزها الشرق الأدنى.

كاتب تونسي

جدارية سقف أوبرا قارنيي في باريس، شاغال ( 1964)