إلهام أم صنعة؟ كيف فتح ثالوث الحداثة العراقي أوراشَ شعرهم الجديد

عبداللطيف الوراري

عندما تحكي القصيدة عن حياتها

كانت شعرية رُوّاد الحداثة تتكوّن في إطار ما ساقوه من حدوسهم النظرية وآرائهم الديالكتيكية والدوغمائية، مع اختلافٍ بيّنٍ بينهم في لغة هذا الخطاب وأطره وخلفيّاته المعرفية. وعدا ما حملته من أفكار ومواقف متنوّعة ومتدافعة حول مفاهيم الشّعر الحر أو الحديث، كان يحمل كثيرٌ منها إجابات على هواجس الذات الشعرية، وهوية القصيدة ولغتها وحداثتها، فيما هي تُراهن على مراجعاتٍ جماليّة بقدر ما تعكس التوتُّر بين الممارسة والنظريّة، بين الأنا والآخر، بين الذاتية والموضوعية في مجال الكتابة الشعرية. لم تكن مثل هذه الآراء، العلنية والمضمرة، معلومات عامة سيقت كيفما اتّفق، بل هي تقع في صميم التجربة الشعرية، التي احتضنت مشاريع التحديث الشعري، فالأمر لم يعد فقط مرتبطا بحياة الشاعر، بل بحياة قصيدته، بأسرار كتابتها وهي في طور التكوُّن داخل ورشة عمله. ولطالما حلم القراء بتلقّي مثل هذه الأسرار وسعوا نحوها، لأنّ الشعر لا يمكن أن يُفسّر بالظروف، أو يُفكّك في سلسلة من الأحداث أو الوصفات، وإنّما هو خيمياء يتمّ من تلقاء نفسه.

وقد ترك شعراء الثالوث العراقي؛ نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي، تعليقات أو إشارات، أو تقييدات وملاحظات موازية لكتابة بعض نصوصهم الفارقة في تاريخ الشعر الحديث والوعي به، بما يشبه برنامجا كتابيا يعكس مشاغلهم أثناء تكوُّن القصيدة مع مفاجآتها وأسرارها، ودرجة وعيهم بمسألة الكتابة وتطوُّرها، ويشبه كذلك هديّة ثمينة لقرائهم تتيح لهم الاقتراب من سرّ القصيدة، ومن ثمّة يمكن أن نتعرف إلى أيِّ مدى كانت هذه القصيدة من وحي إلهامهم، أو من وحي عملهم وصنعتهم الفنّية.

مأساة السياب

لا نكاد نعثر عند بدر شاكر السياب مِمّا وصلنا من كتاباته النثرية، شيئا ذا أهمية يُؤرِّخ لوعي بسيرة القصيدة من حيث انبثاقها وسيرورة عملها، سوى ما كتبه في مقدمة ديوانه «أساطير» أو ما كان يسرده في بداية بعض قصائده التي استخدم فيها الرمز والأسطورة لمساعدة القارئ على الاقتراب وفهمها، أو ما يَرِد في مختاراته الشعرية، وفي رسائله إلى أصدقائه الأدباء الذين يُطْلعهم على بعض قصائده الجديدة، أو يستطلع رأيهم فيها لنشرها.

ففي مقدمة «أساطير» (1950) وهو ديوانه الثاني بعد «أزهار ذابلة» الذي بشّر بحركة الشعر الحر، يكشف وعيه التنظيري، إذ ناقش أبرز الملامح الجديدة التي تطبع القصيدة الحديثة في سعيها إلى إحداث التغيير المنشود داخل الشعر العربي، ومن ثمة الخروج من النمطية السائدة إلى أفق الحداثة الناشئة. ورغم أن هذه المقدمة موجزة، يرسم الشاعر برنامجه الشعري في بدايات بحثه عن هويّة جديدة لقصيدته، بعد أن يكون قد شرع في تحريرها من مُؤثّرات المناخ الرومانسي الطاغي، وهيّأ ذائقة التلقي لاستقبالها. ثمة ثلاثة أبعاد تعبر عن هذا البرنامج التأسيسي، تتمثل في التفرُّد، والغموض الذي يتأتى من توظيف الخطاب الرمزي، والرغبة في معنى ضائع ومبحوث عنه، لاسيما أثناء تجربة المرض الذي فُجِع به مبكرا وواجه مأساته الطافحة بالألم بصبر أيُّوب.

وفي كتاباته النثرية (حوارات، آراء، مساجلات..) يمكن أن نتتبع مقاطع هذا البرنامج وفكره الشعري عبر ما كان يسوقه الشاعر من أفكاره وتصوراته وتساؤلاته، التي تتعلق بتجربته وتحولها من طور إلى آخر، أو بواقع الشعر الحديث وقضاياه التعبيرية والجمالية، وموقفه من بعض القضايا الفنية والفكرية التي أدلى برأيه فيها بوضوح؛ كما في مقدمة مختاراته الشعرية التي ألقاها في خميس مجلة «شعر» سنة 1957، حيث دافع عن توظيف الأسطورة ورؤيا الشاعر الحديث الذي صار «يخلق له أساطير جديدة» في ضوء روح العصر. وتبقى الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصدقائه، بمثابة مرآة تشف عن الحالات الذاتية لبرنامجه الشعري، ولا سيما تحت ضغط الشعور بالنهاية الحتمية: «إنتاجي الشعري، هذه الأيام، قليل جدّا وذلك لانعدام أي تجربة شعرية جديدة. كما أني سئمت من الضرب على وتر «أنا مريض» فيما أكتبه من شعر».

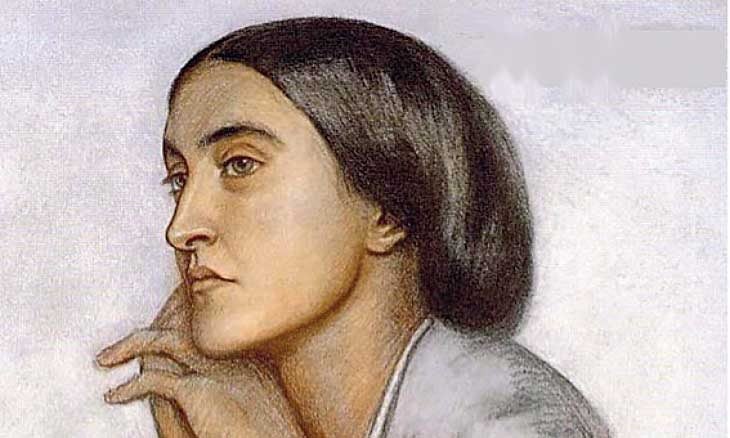

أجنحة الملائكة

نتعرف على برنامج نازك الملائكة ووعيها الأول بحداثة الشعر، من خلال ما دوّنته من أسباب نزول قصيدة (الكوليرا) ومراحل كتابتها والانفعال بها وطريقة تلقّيها من طرف الأهل، الذي ذهبوا فيها مذاهب شتى بين مناوئ ومناصر. وقد كانت تريد أن تعطي لسيرة هذه القصيدة معنى أكثر دلالة في تاريخ الشعر الحديث، إذ كشفت عن لحظات طريفة ليس من تكوُّنها فحسب، بل من تشابكها مع العابر- نصّي. فمن جهة أولى، تكشف عن علاقة الذات الكاتبة انفعاليّا بما تريد أن تكتبه أو تحلم بكتابته، وامتدّت هذه العلاقة لأيام حتى تستطيع التعبير عن ضغط الحافز المتمثل في «التعبير عن مأساة الكوليرا» التي ضربت مصر. والأطرف أنّها مخضت في ذهنها شكل القصيدة وبناءها الإيقاعي الشطري والمقفى، أكثر من مرة، إلا أنّه كان يخيب توقُّعها فلا يرتوي «ظمأ التعبير» عن حزنها، ولا ترتسم «صورة الإحساس المتأجج» في نفسها. ومن جهة أخرى، تكشف عن حاجة ضرورية للتعبير الصادق عما تحسُّ به داخليّا بأسلوب آخر غير الأسلوب المطروق، على الأقل من الناحية الشكلية العروضية التي تعيق التعبير أو تفتعل فيه كما أومأت إليه: نظم القصيدة باستعمال شكل الشطرين المتناظرين في هذا الوزن أو ذاك، القافية وتنويعها بعد كل أربعة أبيات أو نحو ذلك. هكذا في لحظة صحو واسترخاء بعد نوم، وتحت ضغط الحافز وتأثُّرها به (عدد موتى الكوليرا بلغ أَلْفا..) ولدت أشهر قصيدة في تاريخ الشعر العربي الحديث «في يوم الجمعة 27 – 10 – 1947».

تأتي شهرة القصيدة من السياق الذي أُنتجت فيه، ومن الزخم التأويلي الذي صاحبها، إلا أن هذه القصيدة قد تكون مارست حجابا على برنامج الشاعرة الذي كان يتطوّر باستمرار؛ فالظاهر أن الشاعرة الميالة إلى العزلة، أخلت مكانها لقرينتها الناقدة، التي تفرغت للسجال ونقد النقد في معركة أنهكتها وجرّحت شعورها بشكل لا يطاق. ولهذا لم تُعنَ بالتأريخ لتجربتها الشخصية مع الشعر الجديد إلا ما نثرته بين مُقدّمات بعض مجاميعها الشعرية، ولاسيما في مقدمة ديوانها «شظايا ورماد» (1949) التي كانت بمثابة «البذرة» التي نمت منها دراساتها ومقالاتها التالية حول الشعر والشعر الحر. أو ما كشفت عنه ـ تحت الطلب الملح- في «لمحات من سيرة حياتي وثقافتي» وفي «صفحات من حياة نازك الملائكة» التي أعدتها حياة شرارة، أو في مقالها الاعترافي «الشعر في حياتي» الذي نشرته المجلة العربية للثقافة (مارس1983). وقد تكون قصيدتها الطويلة «مأساة الحياة» التي تقع في (1200) بيت، وكتبتها عام 1945 تحت تأثير مطوّلات الشعر الإنكليزي وفلسفة شوبنهاور المتشائمة، تناظر شهرة «الكوليرا» وقيمتها؛ فهي تكشف أسباب الحزن الشديد لدى الشاعرة وضيقها بفكرة الموت ورعبها منه. فقد كتبت في هذه الحقبة شعرا سوداويّا تطبعه نبرة العذاب والكآبة وتدمغه بطابعٍ رومانسيٍّ- مثاليٍّ يرفض فكرة الموت ويرى أن الحياة كلها «أَلَمٌ وإيهامٌ وتعقيدٌ». كانت تمرّ بفراغ روحي وفترة إلحاد وتشكك فظيع بين 1948 و1955، قبل أن تؤمن بالله، ويتطوّر الإيمان عندها إلى تديُّن، ويتجه شعرها اتجاها صوفيّا أطلق أجنحتها في المطلق. ونجد الشاعرة تعبرـ ميتاشعريّا- في الكثير من قصائدها، ابتداء من ديوانها «قرارة الموجة» (1957) عن تجليات هذا الصراع والانقسام والبحث عن الخلاص والالتئام النفسي من جهة، وعن قلقها الشخصي لإيجاد لغة قادرة على النهوض بروح التجربة والبوح بها، من جهة أخرى.

جذور البياتي

يمكن أن نعدّ عبد الوهاب البياتي الأكثر اهتماما بورشة عمله الشعري، لأسباب ذاتية وموضوعية. فقد خلف إشارات توحي بقيمة العنصر الذي يتعلق بسيرة القصيدة؛ كأن يرفض ما يسمى بالإلهام، ويستبدل به مصطلح «الحالة الشعرية» التي تأتي فجأة على الشاعر وتعتريه وتدفعه إلى الكتابة، قائلا: «وأشعر عندما أبدأ الكتابة كأن الكلمات قامت برحلة كونية وقطعت مئات السنوات الضوئية حتى وصلت إلينا. لكن كل هذا يتمُّ في لحظات أشعر بأن الكلمات قد وُلدت من قبل أن تولد». لذلك، يصف حالة الكتابة منذ انبثاقها المفاجئ حتى نهاية العمل بما يشبه حالة تيه واستغراق ومجاهدة، تتطلب منه الانقطاع عن ضرورات العيش من أكل وشراب ونوم، قائلا: «كنت عندما أحسُّ بأنني في حالة كتابة أترك المقهى أو المجلس، وأهيم على وجهي في الطرقات والشوارع حتى أنتهي من كتابة العمل الشعري. وإذا ما كنت متعبا أعود إلى البيت فورا، وأعيش حالة الكتابة هذه أحيانا لأيام طويلة، خاصة في حالة عدم إكمال القصيدة في اليوم نفسه أو الليلة، وكنت أنقطع عن الطعام والشراب إلى أن أنتهي من العمل حتى لو استمرّ هذا العمل يومين أو ثلاثة». فالحالة الشعرية عنده لا يتمّ التعبير عنها آنيّا، وإنما تعيش في صدر الشاعر ووجدانه وقتا قد يطول أو يقصر، إلى أن تتحول عناصرها إلى كلمات وصور تنتظم داخل نسق معماري؛ أي داخل ما يسميه بـ«تخطيط القصيدة» الذي يمتزج فيها الحضور بالغياب والآني بالمتعالي: «يتمُّ في مخيلتي بصمت، فأنا لا أكتب قصائدي على الورق بل أكتبها في البداية في ذاكرتي وأمحو وأضيف وهي في ذاكرتي أيضا، وإلى أن أنتهي من كتابتها في الذاكرة أضعها على الورق، أي أن ماهية القصيدة في ذهني ووجودها يأتيان مرة واحدة متداخلتين متحدتين دون أن يكون لأحدهما سبق على الآخر».

وإذا كانت بعض القصائد القصار تأتيه فيكتبها عفو الخاطر، فإن البعض الآخر يعكس أعقد صور استيحائها وتخطيطها كما الشأن بالنسبة إلى قصيدته المعروفة «عين الشمس أو تحوُّلات محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق»؛ إذ تتماهى ذات الشاعر مع الكون، وتندمج في حركة التاريخ المتعالي والمحلوم به، فتضارع القصيدة في تحوُّلاتها صراع الحياة، وتتحد رؤية الشاعر الكونية الشاملة مع كائنات الطبيعة الحية، على نحو يتحول معه كلُّ شيء إلى صور جمالية تشفُّ في صميم تكوينها عن تعقيد الإنسان الحضاري ومعاركه المصيرية ككلّ، وعن الصراع الحسّي والذاتي لأنا الشاعر وقناعه الرمزي. وهكذا، تتحول دمشق التاريخ – حيث عاش ابن عربي فترته الأخيرة، وحيث مات ودفن في تراب دمشق- إلى «قلادة من نور» في رؤية ابن عربي الطافر في عشقه لحبيبته، باحثا عن جدران ومفاتيح لمدائن الفرح.

كما يذكر الشاعر تَفْصيلا يتعلق بدالّ (الغزالة الذبيحة) الذي ورد في سياق هذه القصيدة، بمجموع إيحاءاته الدلالية وتداعياته في نفسه، ومن خلاله يمكن للقارئ أن يلتقط ارتباط شعر البياتي بطفولته البعيدة واستيحاء صوره وأخيلته ورموزه من مخزون الذاكرة؛ إذ يلمح هنا- تمثيلا- إلى قصيدة (الطلسم) في ديوانه «بستان عائشة» أو في ديوان «الذي يأتي ولا يأتي» حيث يصير جحيم نيسابور رمزا لجحيم الطفولة، أو تمثيلا كنائيّا لبغداد، التي تعني أي مدينة أخرى بفعل الرؤيا ومناخ القصيدة: «لقد أقمت صلات حميمة بين ينابيع الطفولة وشعري، وكان شعري ولا يزال يمتاح معينه ونوره من هذه الينابيع، دون أن أبدّد ذلك السحر الذي يأتي مع كلمات القصيدة ويعيد الحياة إلى عالم مات واختفى إلى الأبد في ذاكرتي».

كاتب مغربي