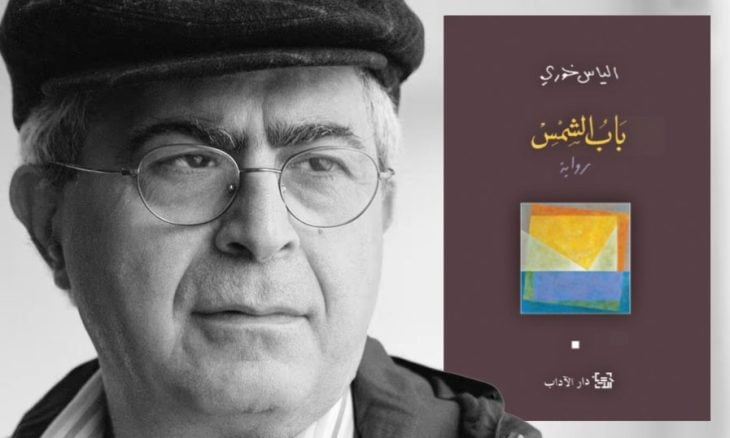

رواية «باب الشمس»: فلسطين وإنسانية الكتابة في أدب إلياس خوري

عبدالحفيظ بن جلولي

عندما نقرأ رواية، تنزاح ستائر أمكنتها وتظهر الشخوص لتكشف أقل القليل عن قصدية محتملة للروائي، لكن هذا الأخير قد يقدم عبر «مُناصات خارجية» بعض العلامات التي توصل القارئ إلى وعيه في علاقته بالعالم وبالكتابة، وهو ما حدث مع رواية «باب الشمس» لإلياس خوري، التي كتبها بحب عن موضوعة الحب، لكن داخل إطار المقاومة، وهو ما يفسر الجمل الدالة على رؤية خوري للحياة.

تخييل الواقع والقارئ النبيل

جاء في عنوان مقال ينقل مراسيم جنازة إلياس خوري: «رحل بعد أن أغلق باب الشمس» في إحالة إلى الرواية التي أشاد بها الروائي البرتغالي صاحب جائزة نوبل خوسيه ساراماغو. تساءلت حينها عن الباب الذي ذكر في عنوان الرواية مطلقا، ولم يؤكد الروائي إن كان مفتوحا أو مغلقا، والباب أصلا يركب ليغلق، فالأولى أن رحيل إلياس خوري سيفتحه لتشهد الـ»شمس» الدخول المتجدد للقارئ.

سيجد «القارئ المفترض» أو «المثالي» الذي ليس له وجود نقدي، إلا في خيال الكاتب، لأنه يعرف القصدية الحقيقية في النص وهذا مستحيل، وسأسميه «القارئ النبيل» لأنه بقي وفيا للنص، باحثا عن الباب السردي الذي يلج منه إلى «الشمس». إن العلاقة بين العنوان ونهاية الرواية تكاملية، فالشمس الدافئة تتحول إلى مطرية بيد الراوي تقيه البلل، «المطر حبال تمتد من السماء إلى الأرض..» بل الأعمق من ذلك هو التواصل السردي بين الأعلى المنتج للحرارة والرطوبة (الشمس والمطر) والأسفل الذي يستقبل الثنائية الضدية لإنتاج التاريخ.

تشتغل الرواية على إعادة الاعتبار للحكاية في مواجهة تاريخ المؤرخين في غياب الوثائق، حيث أمل إلياس خوري في انتصار الحكاية على تاريخ المنتصرين، كما تحدث لبلال فضل في برنامجه «عصير الكتب» وهو ما تحقق لـ»باب الشمس» عندما اتصل أحد أصدقاء خوري به في 2013 وأخبره بأن مجموعة من فلسطينيي الداخل «عمروا قرية اسمها «باب الشمس» على اسم قرية الرواية، ظنه يمزح، لكن الأخبار الواردة أكدت ذلك، وأسسوا مجلسا بلديا منح المواطنة للكاتب الذي أصبح على المستوى الشخصي بيته مدمرا، وهو مهجر يطالِب بحق العودة، كان أشد فرحا في هذه اللحظة التي منحته إياها الحياة، حيث يتحول الأدب إلى واقع، بعد أن كان الواقع هو الذي يتحول إلى أدب، كما روى خوري لبلال فضل.

تقع «باب الشمس» على التماس بين الواقع والخيال، وذلك ما يثبت أهمية الذاكرة في تثبيت روايات التاريخ، ويجعل الرواية قادرة على تخييل الواقع بعيدا عن مفهوم التنبؤ، حيث يصبح التخييل أكثر ملاءمة للوقوف على تحولات الواقع واستشفاف مستقبلها أدبيا، عن طريق اللغة الفاعلة، حيث لا يستطيع الواقع القبض عليه من خلال الأحداث فقط.

الذاكرة والنسيان وأهمية الوعي بالتراب

تتفجر في الرواية بؤر سردية دالة، تشتغل على الحكاية وأهميتها في بناء الواقع، «الناس يجلسون حول الأجهزة، ويتذكرون ويروون. يحكون ما لا يرونه، ويبنون بلادا من صور البلاد». تتشكل علاقة بين الذاكرة باعتبارها جهاز تخزين الأحداث والرواية باعتبارها مادة التاريخ، ولهذا في اللقاء نفسه مع بلال فضل، يعترف خوري بأنه مع الفلسطينيين وليس مع فلسطين، قد يبدو المعنى صادما، لكنه يعري أزمة عميقة في الوعي العربي بالقضية، حيث تُستغل «فلسطين» في المتاجرة بها، ويهمل الفلسطيني، لكن الأعمق في الفكرة هو الإحالة إلى الإنسان، الذي يتذكر كي يعطي معنى للمكان، أو يحاول بعثه في الواقع لإحداث الجسر بين الذاكرة والتاريخ واسترجاع الأمكنة.

تَقرعُ الرواية باب النسيان وتجزئة المكان والتركيز على حيز بعينه، الوطن يتأثث في الوعي بكامله، وإلا فلا وعي هناك، وقد يكون الوعي المجزأ سببا في فقدان الوطن، «فلسطين كانت المدن، حيفا ويافا والقدس وعكا. هناك كنا نشعر بشيء اسمه فلسطين» ما معنى ربط الوطن بالمدينة؟ المدينة كمفهوم تقع داخل الوعي، بالتحول الذي يتيحه المعمل والحيز الذي تشمله السرعة والفردانية، فالـ»نحن» التي تشعرُ الوطن تدركه في ما هو مادي، لكن الوطن ليس «المعمل» وحده، إنه الوعي الأكبر بـ»التراب» ذلك المشترك بين الإنسان والمكان، والقرية هي محل إنتاج الوعي به، لأنها تشكل همزة الوصل بينه وبين الإنسان، «أما القرى كانت كالقرى. لكن المدن انهارت بسرعة، واكتشفنا أننا لا نعرف أين نحن؟». إشارة قوية في المعنى إلى الإهمال في كينونة القرية، إحالة القرية إلى قرويتها للتأكيد على اللاقرية يعني انتفاء أهميتها، فإهمال الوعي بالتراب، بالأرض التي يقترب منها جبين الإنسان لتستقبل عرقه المالح، يعني إهمال البعد الأنثروبولوجي في أنسنة العلاقة بين الناس في تشاركهم «الطبق الطيب» أي «الملح» جوهر التساكن بين ما يُرى من الأشياء وما لا يُرى من عوالم خفية في الاعتقاد الشعبي، ولهذا تلاشى الوعي بالقضية ولم يُدرَك أي مستوى يحوز الأهمية فيها، ولا مقدار الخسارة بفقدها؟ جعلتنا صدمة الاستعمار ندرك أننا فقدنا وطنا، لأنه أعادنا إلى حقيقة الوطن الكامنة في أجزائه كافة، «الحقيقة أن الذين احتلوا فلسطين جعلونا نكتشف الوطن حين فقدناه» ولهذا يروي خوري عن سميح في فقرةٍ تطبعُ خلفيةَ غلاف «باب الشمس»: «قال إننا لا نعرف تاريخنا، وأنه يجب جمع حكايات كل قرية كي تبقى القرى حية في ذاكرتنا».

الكتابة عن فلسطين ضرورة إنسانية

يرى إلياس خوري في الكتابة أنها حب أولا، والحب إنساني، فالـ»الكتابة عن فلسطين شرف، وحرص على تجربة إنسانية يبادر الكل إلى الاهتمام بها» كما أكد لبلال فضل، وهو المنحى الجمالي الذي يفجر كوامن الذات في التعبير باللغة عن حالها ووجدانها المشترك مع العالم. تؤسس الرواية للإنساني في العلاقة بين البشر بعناصرٍ محددة، فعندما تعود أم حسن إلى «الكويكات» لتزور بيتها الذي تحتله عائلة يهودية، تستقبلها امرأة هي «إيللا دويك» ما تمتلكه أم حسن عن المكان ليس الحيز، بل عناصر الحيز التي تفتقدها المرأة اليهودية، الفوارة، شجرة الكينا، حقل الزيتون، الحجر الذي يشبه رأس ثور والمغارة، هي العناصر اللازمة للحيز كي يحوز صفة المكان، العناصر التي تحرك الذاكرة، المحتل كل ما يهمه المكان لأن وعيه تشكل في إطار الشتات، الاستقرار هو ما يمنح المكان هوية، ولهذا فذاكرة أم حسن جعلت اليهودية، تعيد اكتشاف المكان عبر عناصره المجهولة لديها. تُكرس الرواية الجانب الإنساني المتعلق بالمكان في رمزياته المشتركة بين الناس، ببعث الحنين لدى إيللا دويك إلى مكانها الأول بيروت، والإحالة جد دالة وعميقة، لأن التشبث بالمكان، الذي تثيره الرواية يقع ضمن الجغرافيا العربية، التي تعاطت إنسانيا مع «اليهودي التائه» فتشكل وعيه القومي المستقر داخل الحاضنة التاريخية العربية، وهي إحالة أيضا إلى معاناته التاريخية في أوروبا، المحرقة والرفض الأوروبي لليهودي المنتمي ليهوديته فقط والجشع، فالشراكة الإنسانية عبر المكان جد عميقة، ولا يثيرها فقط هذا العنصر، بل تفجر الرواية اللغة التي تمنح الهوية بعدا تعبيريا، يتأثث عبر الأفكار النابعة من وجدان الانتماء إلى كينونة، فإيللا دويك ليست عربية وتتكلمها، ولم تتعلم اللغة العربية بل تعلمت العبرية، وهو المشترك الثاني الدال والمهيمن في العلاقة الإنسانية، التي تدين كل يهودي صامت لأنه في أعماقه حتى وهو يمارس التوحش، يشمله اعتراف صارخ بحق الآخر الفلسطيني في أرضه، لأن التاريخ لا يمكن تزويره ما دامت عناصره ثابتة في الوعي الإنساني.

نعمان الناطور كأم حسن وكأي فلسطيني يمتلك مفتاحا تاريخيا لبيته، الذي هُجر منه قسرا، عاد إلى عكا باحثا عن بيته، وجد فيه فلسطينيين، والرواية تتغافل عن الأسماء لتذكر الصفة فقط، امرأة ورجلا، تغييب الاسم إلغاء للهوية، لكن مشروع خوري ينطلق من إعادة التاريخ إلى نصابه، أو تثبيت الحكاية في مجال السردية الفلسطينية، وهنا يتكلم الراوي وكأنه يصرخ في وجه المحتل بأن «الأسماء مستعارة» منذ البدء، فكلنا آدم، لكن اضطر آدم إلى استعمالها للتمييز بين القاتل والمقتول من ابنيه، ولهذا لا معنى أن نسمي الأشياء التي لا تحتاج إلى اسم، ففلسطين تكرسها الرواية الإنسانية للتاريخ، وعنوان كتاب كيث ويتلام «اختلاف إسرائيل القديمة/إسكات التاريخ الفلسطيني» يدخل ضمن هذا السياق الإنساني الذي تثبته الرواية التاريخية.

عود على بدء

بين جملة البداية: «ماتت أم حسن» وجملة النهاية: «أمسك بحبال المطر، وأمشي وأمشي وأمشي» علاقة تتمة لما يمكن أن يكون قد سقط من لا وعي الكاتب في ترسيم حدود حبه لفلسطين، والالتزام من أجل أن يتحول الحب إلى نضال كي تنتصر القيم على الأيديولوجيا، فالموت في افتتاحية الرواية عنصر يقود إلى حركة داخل المخيم (ركض) ليأخذ الموت معنى الاحتجاج/الحياة، إذ الركض تيار يسري في أوصال السكون، وليكون الركض فاعلا، سيُقفل النص على موضوعة المطر لتبريره، وبذلك سيكون مسار السرد عبارة عن بعث الحياة في أوصال القضية، بدلالة الماء الذي هو حياة لكل شيء، فكيف لا يكون حياة للقضية التي عانقها خوري بحبٍ، ولوجاً من «باب الشمس». الموت والمطر والشمس مفردات للحقل الدلالي للسماء التي تختزن الرمز الأقوى للحب.

كاتب جزائري