شغف وكورونا ووطن وأشياء أخرى

شغف وكورونا ووطن وأشياء أخرى

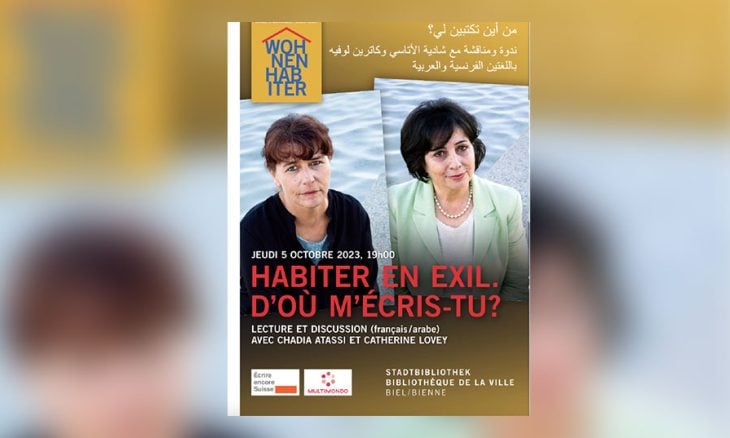

شادية الأتاسي

لم أتحدث عن هذه الأمسية، في وقتها، في نهاية العام الفائت، في مدينة Bienne- بيين السويسرية، رغم أهميتها البالغة لي ككاتبة تحاول أن تجد بصعوبة موقعا لها في الحياة الثقافية العربية والسويسرية، على حد سواء. ربما لأنني كنت غاضبة، من حظي السيئ الذي جعلني أقع مريضة في الليلة الفائتة للأمسية، لم أكن أعرف أنني مصابة بكورونا. فكرت بالاعتذار وأنا تحت تأثير الحمى، لكن أي اعتذار! وقد جرت الاستعدادات والإعلانات والبطاقات والحجز منذ أسابيع وأكثر.

كان النهار طرياً ونضراً، عندما أخذت القطار إلى مدينة بيين Bienne التي تبعد حوالي الساعتين، مع شريكتي في المشروع الإنساني، لنستمر بالكتابة écrire encore، الكاتبة السويسرية كاترين لوفي . ورفائيل لاكورد اللوكسمبورغية، منفذة المشروع، وكم كانتا لطيفتين وهما تحاولان بين المزاح والجد، التخفيف عني وعنهما. لم يكن مرضي يبشر بأمسية ناجحة لنا جميعاً. بدت لي المدينة مثلها مثل لوزان، مثل أغلب المدن السويسرية، المحاطة بالجبال والثلوج والبحيرات، التي طالما بهرني جمالها الثابت المعزول، متكبرة لكنها ملهمة وكتومة، لا تفصح عن الهدير الذي يغلي داخلها. فاجأتني صورنا المكبرة التي ألصقت على مدخل المركز الثقافي، الذي ستجري فيه الأمسية، تساءلت في دهشة، فيمن قد يأتي ليستمع إلى مهاجرة غير معروفة أتت لتتحدث عن بلد منكوب، وعن تجربتها في الغربة والاندماج. فوجئت أن الحضور كانوا أكثر عدداً من الكراسي. اعتبرت ذلك إشارة مشجعة. ساعدني ذلك في أن أبدو أقل توترا وانفعالا. وفكرت، لو أن من أحبهم كانوا هنا.

بدد صوتي المتوتر هدوء المكان: أن تقف في مكتبة عريقة، أمام جمهور يرمقك بفضول، وأنت تدرك جيدا أن له مفهومه الخاص المختلف عنك في الحياة والثقافة والفرح، تحاول أن يكون وجهك مرتاحا وعلى شفتيك ابتسامة مرح ما أمكن، لتتحدث بصوت متوتر عن مفردة باردة وكئيبة، اسمها الاندماج. توخزني هذه المفردة، شرطية وفيها معنى الإجبار. تعني إن لم تندمج لا حياة لك هنا. قد يبدو هذا منطقيا وحكيما في نظر حارس الخديعة العتيد، أعني القانون، الذي يقول لك، إلعب لعبة الاندماج، أمنحك صك الرضى والغفران، أي اندماج هذا! حتى لو كنت تعشق هذا البلد، أنا أحبه فعلا، الاندماج شيء آخر. الموضوع ببساطة في أن هناك شيئا عميقا لصيقا بك، غير قابل للانزياح، حتى لو حاولت وأردت، هذا الشيء لم تختره بإرادتك، ولد معك، شيء حنون وصاف وعذب، كالروح كالهواء كنور العين، اسمه الحب الأول، أو البيت الأول.

بدأت أهدأ وأحاول أن أزيح الهم عني، وأنا أتلمس الأثر الطيب الذي كانت تتركه صدى كلماتي على الوجوه، التي كان المترجم الجزائري ينقلها لكاترين والجمهور. فكرت وقد أخذ صوتي وضعا أكثر راحة، أن كلام القلب يصل القلب. وكم كان صوت فيروز الشجي مؤنسا لي وهو يتسلل لسمعي خافتاً من ركن خفي، حرص المضيفون على أن يكون مرافقاً لي. لم أتحدث عما حدث في سوريا، ولا عن الأشياء التي تواجهك عينا لعين، تحدثت عن الأشياء التي تخلفها الحروب، التي شجّت الروح السورية، الأشياء الأكثر ألما وقذارة وحقيقة، التي توقظ الوحش الكامن في الكائن البشري، تتركه عارياً يواجه مصيره إزاء كل ما هو مرفوض، التي تركت الإنسان السوري يحمل صخرته مسلوب الكرامة والحرية، وهو يحسب نفسه بالأحرى يزين لنفسه أن الأمور تجري هكذا، تحت شعار بدنا نعيش. كنت قد أنهيت روايتي حديثا وعلى وشك الصدور. وكنت ما أزال تحت تأثير طغيان هدير إعصارها العذب، الذي بدأ في حي المهاجرين الدمشقي، وانتهى على الرصيف الضيق الموازي لبحيرة لومان السويسرية، شاقني أن لا أتحدث عنها، غطت أكثر من أربعة عقود من الزمن، اعتمدت لغة المتكلم الأكثر دفئا وقربا، واخترت لغة سردية حارة وطرية، واستلهمت عدة شخصيات، متناقضة ومتقلبة، تعبيرا عن تمزق الإنسان السوري، ووضعت لها عنوانا قد يكون غريبا، اسمه إعصار عذب.

طُلب مني أن أتحدث عن بيتي الدمشقي، سؤال بزغ كلهب قاسٍ في قلبي، أين أنت يا بيتي الدمشقي؟ وجدت نفسي أتذكر تلك الليلة الحنونة والقاسية، بعد ثماني سنوات من الغياب، دخلت دمشق ليلا قادمة من مطار بيروت بسيارة تاكسي، عتمة كثيفة وسكون مريب كان يخيم على الحي الذي كان يوماً يضج بالحياة، رحت أحدق بعيون زائغة في مداخل الأبنية العالية، أبحث بحيرة عن بيتي بينها، هتفت بالسائق مرات عدة أن يتوقف. تغير كل شيء، المدخل. السكان، الحديقة. الإضاءة. ومن حسن الحظ أني وجدت قريبي ينتظرني قلقاً على بعد بضعة أمتار. صعدنا الدرج، قرعنا الجرس، فتح أقاربي الذين سكنوا البيت بعدي الباب، دعوني مرحبين إلى الدخول، لبرهة ترددت، هل كان علي أن أخلع حذائي؟ ثم إلى أي غرفة أتجه وأين أضع حقائبي؟ لم أكن صاحبة البيت، كنت ضيفة، ضيفة غريبة في بيتي. استعذبت حديث كاترين، التي نالت جائزة الدولة، كأفضل كاتبة لهذا العام، وهي تتحدث في لين وعاطفة عن صداقتنا، قالت إنها فوجئت عندما قدموا لها شريكة عربية من سوريا! لم تنفِ دهشتها، بالأحرى قلقها، هذه المنطقة كانت ممسوحة عن ذاكرتها، وكيف بدأت تتعرف بهدوء وحذر عليها من خلالي، لم يكن هذا سهلاً، كنا ككاتبتين نتناول أحاديث ومواضيع صعبة، في الثقافة والحرية ومفهوم الوطن البديل، تحتاج إلى مستوى عال من اللغة، لكن وقد اعتمدنا وسيلة الرسائل وطغت الكيمياء وإنجذابة القلب الأولى على علاقتنا، انقلب هذا إلى فضول وتحد عنيد، قالت إن تجربتنا تستحق أن تعاش، وأنها أصبحت تتطلع بشغف لمعرفة الآخر الذي هو أنا، سماع صوت ثقافته، ذكرياته، أحلامه، تاريخه. كان المساء قد حلّ حين عودتنا، وفيما كنا ننتظر القطار في المحطة الغاصة بالمسافرين، كنت أرتجف بردا وتعبا ومرضاً، ابتسمت رغماً عني، وأنا أسمع ابنة كاترين التي تدرس فن التصوير تنظر إليّ وتغمغم في قلق، لعلها كورونا يا إلهي لا أريد أن أمرض، لم يستجب الله لدعائها، كانت على حق، كان فيروس كورونا يتوغل بشراسة في دمي..

٭ كاتبة سورية