الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى

مصطفى عطية جمعة

استوعب العرب الفاتحون علوم الأسبقين في الحضارات السابقة، وحافظوا عليها، وارتقوا فوق خلافات هؤلاء الأقدمين الدينية والمذهبية، فلا ناقة ولا جمل لهم في إثارة صراعات مذهبية مسيحية، سواء من قبل علماء المسلمين، أو من قبل الأطباء والعلماء السريان أنفسهم، فقد حلّ الإسلام بوصفه دينا جديدا، يحترم الأديان السابقة، ويقرّ حقوقا لها ولأهلها، وفق قواعد فقهية راسخة.

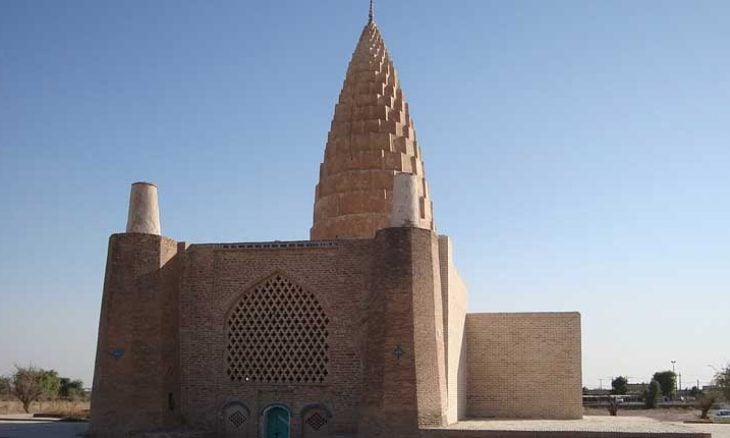

كانت مدينة جنديسابور جسرا حضاريا بما تعنيه الكلمة، على المستوى اللغوي والمكاني والزماني، أو بالأحرى هي مدينة عابرة للحضارات، وشكلت قبل الإسلام مدرسة في العلوم المختلفة، خاصة الطب والفلسفة والرياضيات. وأشارت مصنفات التاريخ إلى دورها المؤثر عقديا وعلميا وفي الترجمة. فقد أنشأ كسرى الأول في عام (555م) مدرسة جنديسابور في الطب والفلسفة، ودعا أساتذة مسيحيين؛ ليتولوا أمر التعليم فيها، وكانت لغة التدريس هي اللغة السريانية، وقد قاموا بترجمة المؤلفات اليونانية إلى لغتهم السريانية، وتُرجِمت أساطير «بيدبا»، التي وجدت طريقها إلى إسبانيا، عبر ترجمة عربية قديمة من إسبانيا، ومن ثم انتشرت في سائر الأقطار الأوروبية. كما قامت هذه المدينة في أحيان كثيرة بالتوفيق بين الأديان وتوحيد العقيدة، وكانت تميل للمذهب المسيحي النسطوري، الذي يرى أنه لا اتحاد بين الطبيعتين البشرية والإلهية في شخص يسوع المسيح، بل هي صلة بين الإنسان والألوهية، حيث حلّت عليه «كلمة الله» أثناء تعميده، ثم فارقته عند الصلب، وهو يختلف مع المسيحية التقليدية القائلة بوجود أقنوم الكلمة المتجسد الواحد ذي الطبيعتين الإلهية والبشرية. وكان «الساسانيون» يعطفون على «النسطوريين» ويتسامحون معهم، وسبب ذلك هو اتجاه الأساتذة المسيحيين الذين انتدبوا للعمل في المدرسة ومعاداة الفرس للروم، ولما كانت النسطورية قد وقعت تحت الاضطهاد الروماني فقد تعاطف معها الساسانيون، ثم هم نظروا إليها من حيث دعوتها للتوحيد. فقد كانت من المدارس التي قيل عنها: إنها حملت تراث مدرسة الإسكندرية إلى المنطقة العربية، وتراث الإسكندرية شمل علوم اليونان والرومان والفراعنة.

ولعل الملمح الأبرز في حركة الترجمة العربية، أنها بدأت مع اكتمال العلوم النقلية (اللغوية والشرعية)، فقد جاءت الترجمة في مرحلة التثاقف الحضاري، من أجل التواصل والاطلاع مع الحضارات الأخرى، وسبقتها مرحلة التكوين الحضاري، بتكوّن العلوم الشرعية واللغوية وانبثاقها من رحم خصوصية الحضارة الإسلامية بوصفها حضارة ذات هوية متميزة.

وبالطبع لم تتم ترجمة كل شيء، فقد اتبع المسلمون معايير خاصة في الترجمة، كما يذكر محمد عباسة، فما لا يفيدهم أو يضيف إليهم كانوا ينأون عنه، فلم يترجموا الأدب اليوناني، مثل كتاب «الشعر» لأرسطو لأنه يتعارض مع أحاسيسهم وذائقتهم الأدبية، ولتعارضه مع العقيدة الإسلامية، (مثل الدراما المسرحية التي كانت صراعا مع الآلهة الوثنية)، فنقلوا عن اليونان العلوم العقلية (المنطق والفلسفة)، وعلوم الطب عن جالينوس وأبقراط، في حين تأثروا بأدب الفرس والهند مثل، «كليلة ودمنة» و»ألف ليلة وليلة». وقد تطورت اللغة العربية بفضل الترجمة، باكتساب مفردات ومصطلحات علمية جديدة، من مصادر رومية وفارسية، وامتد هذا التطور من القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس الهجري، مع اكتمال منظومة العلوم في الحضارة الإسلامية، سواء كانت علوما شرعية أم لغوية أم طبيعية.

وقد مثّلت مدينة بغداد في العصر الذهبي للدولة العباسية، نموذجا للتعايش والتلاقي بين الثقافات والأعراق والديانات واللغات المختلفة، فيمن سكنها من المسلمين وغيرهم.

لقد نشطت الترجمة، ودُعِّمت بعد استقرار الحكم في الخلافة الإسلامية، وكثرت الأموال، وراجت التجارة، وكثرت الرحلات، وكان طبيعيا أن تبدأ العلوم العقلية بنقل معارف الحضارات السابقة، فانكب العلماء على ترجمة المؤلفات السيريانية واليونانية والقبطية والفارسية والهندية وغيرها، وممن اشتهر بالترجمة آل ماسر جويه وكانوا يهودا، وآل بختيشوع، وآل حنين بن إسحاق وكانوا نصارى، وآل ثابت بن قرة، وكانوا صابئة، وكان هناك مترجمون في غاية البراعة، ومنهم موسى بن سيار الأسواري الذي يوصف بأنه من أعاجيب الدنيا، لما اشتهر به من فصاحة وطلاقة في التحدث بالفصحى والفارسية، كان يُقعد العرب على يمينه، والفرس على يساره، يقرأ الآية القرآنية، فيفسرها بالعربية، ثم بالفارسية، فلا يدرى بأي لسان هو أفصح. ثم تخلت كثير من الدول المفتوحة عن لغاتها المحلية، وأقبل أهلها على تعلم الفصحى، حتى إن أبا الريحان البيروني، الذي أتقن عدة لغات أجنبية، كتب كل مؤلفاته التي تزيد على مئة، باللغة العربية، وكان يقول: إن الهجو بالعربية أحب إليه من المدح بالفارسية، ونجد في مؤلفاته الأسلوب العلمي، والمتعة الأدبية، وهو ما أشاد به المترجمون الغربيون، حتى إن روجر بيكون (1220/ 611 هـ ـ 1292/ 693 هـ)، كان يتعجب ممن يريد تعلم الفلسفة، ولا يعرف العربية، وكان يعترف بأن الكتب العربية الإسلامية هي مصدر العلوم في عصره، وبأن اللغة العربية احتكرت العلوم في عصره، لأنها كانت لغة العلم العالمية، وشدد على أن كتابات أرسطو لم تفهم في الغرب، ولم تلقَ رواجا، حتى أوضحتها كتابات ابن رشد، وابن سينا، والكندي، وغيرهم. وما فعلته أوروبا مع العلوم العربية الإسلامية، يتشابه مع ما فعله العرب أنفسهم، عندما اطلعوا على علوم الأمم السابقة، ونقبوا في تراث الأقدمين، فليس من حسن التدبير، أن توجد معرفة علمية، في حضارة، وتُحرم منها حضارة أخرى، والتوسع في النقل والترجمة حفاظ على التراث الإنساني. لقد اتجهت حركة الترجمة في الحضارة الإسلامية إلى حفظ التراث الإنساني بترجمته إلى اللغة العربية، بالنظر إلى كونها لغة حضارة كبرى صاعدة، وعليها أن تستوعب علوم الأسبقين، وتوفّر كتبهم بالعربية، ليتاح للعلماء المسلمين دراستها وفهمها ومن ثم البناء عليها، والإضافة العلمية لها، ليصبح مشهد الترجمة في النهاية: وجود ترجمات عربية لغالبية الكتب الأساسية في علوم الأقدمين- التي حصل عليها المسلمون- لتكون سبيلا لنهضة علمية في الحضارة الإسلامية، ثم انتقلت إلى الحضارات الأخرى، لتكون برهانا ساطعا على دور اللغة العربية في حفظ التراث الإنساني وشرحه، والإضافة العلمية عليه، فلا يمكن لحضارة أن تكتب وتؤلف بغير لغتها، فاللغة معبرة عن الهوية الحضارية.

إن القرآن الكريم عندما أُنزِل؛ كانت العربية مكتملة نطقا ومفردات وإبداعا وذائقة في الجزيرة العربية عامة، ومع انتشار الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية، نمت الحضارة الإسلامية، متخذة من القرآن نموذجا بلاغيا سامقا، ومرجعية لغوية ثابتة، فتأسست علومٌ، وترجمت كتب، وحلقت العربية في آفاق الحضارة الإنسانية، وذلك هو العامل الأساسي الذي جعل العربية لغة حضارية.

كاتب مصري