عندما يواجه المسرح التهميش: قراءة في رواية «السماء تدخن السجائر»

منير الحايك

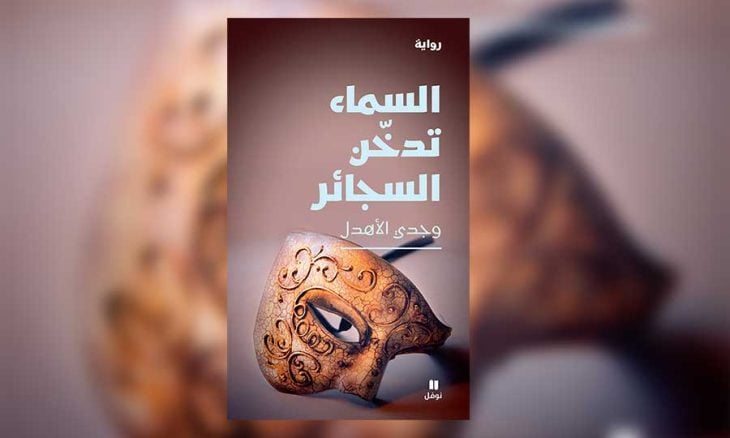

يقول «شات جي بي تي» عندما تم سؤاله هل استوحى شكسبير «تاجر البندقية»؟ الأمر الذي توحي به رواية «السماء تدخن السجائر» (دار نوفل، سبتمبر/أيلول 2023) للكاتب اليمني وجدي الأهدل، فأعطى اختصارا بأنه فعلا استوحى من كتاب سبقوه مثل جيوفاني فيورنتينو، وجيست جيستروم وجيوفاني بوكاتشيو والعهد القديم، وبصرف النظر عن مدى دقة المعلومات، لم يذكر أي ارتباط له بأي موروث عربي أو مشرقي أو إسلامي، ومن هنا أنطلق لأقول إن جهودا كهذه، كالتي قدمها الأهدل، ضرورية لتوثيق ما لثقافة ما، ثقافتنا أو من ثقافات العالم الثالث، غير آخذة حقها، من تأثير وتأثر في الأدب والثقافة العالميين.

تبدأ الرواية مع «ظافر» الذي يقرر أن يرتب مخطوطا ويعيد كتابته لحكايات كتبها والده، يقول إنها من حكايات بلاده الشعبية، ويقرر أن يكتبها ضمن قالب مسرحي، وهو الذي خالف توقعات أهله في دخول الكلية الحربية، ودخل معهد الفنون المسرحية ليحترف هذا المجال ويتمكن من الإخراج والتمثيل، بعد طفولة قضاها مع صديقه بملاحقة الصيادين.. وعندما يعرض نصه على المسؤول في المؤسسة العامة للمسرح، يأتيه الرد الصادم باتهامه بسرقة نصه من «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، ذلك النص الذي لم يقرأه في حياته، ويعرف أن والده لم يقرأه أيضا. يقرر إنتاج المسرحية على حسابه، ويعرفنا النص بزملائه وزميلاته في العمل، سلمى وفتنة وخالد وحسن وغيرهم، ولكن الفشل يصاحب العمل واستمراره، إلى أن يظهر المخرج والمنتج الأجنبي ريغنالد، وينتهي الجزء الأول من الرواية، مع تخلي ظافر عن دوره الرئيسي في المسرحية، وقبوله بوظيفة لا تليق به، وتحسر الزملاء عليه. وفي تلك الأثناء، تحاول الرواية أن تري واقع صنعاء واليمن بشكل عام، وكيف كان للفن حضور ومتابعون ومهتمون، وكانت واقعية بأن أفشلت المسرحية مع مخرجها وممثلها اليمني ونجاحها مع الأجنبي، للتأكيد على الإيهام بالواقع الجميل والطبيعي للبلاد.

في جزء الرواية الثاني، بعد عامين من نجاح المسرحية، وهو الجزء الأطول، تجري الأحداث مع ظافر، أثناء الحرب، وفي تلك الأثناء يحاول الهروب من البلاد بسبب اتهامه بفض عذرية إحدى الزميلات، ولكن تُكشَف الحقيقة فيعود عن قرار الهروب، ويعود إلى صنعاء.

الرواية فيها الكثير من السرد الذي يظنه المتلقي غير مترابط، فقط عن حكايات ظافر، غير المستقر نفسيا، فهو يسرد لنا أحلاما غريبة كثيرة، وفي كامل الجزء الثاني لا يعود أبدا إلى الربط بين ما يحصل وقصة المسرح، وما جرى قبل سنتين، ولكن لطافة الشخصية، وهو الذي يعرض الزواج على كل فتاة يلتقيها ويعبر لها عن حبه، ذلك الشاب الذي يريد الزواج بأي طريقة، يجعلنا نتابع قصته مع مرارة واقع البلاد، التي يموت فيها الكثيرون، وأكثرهم، أو أكثرهن من يحبهن ظافر، بالإضافة إلى سلاسة السرد وعذوبة اللغة، تجعلان المتلقي يتعلق بالنص ولا يجد صعوبة في تتبع أحوال ظافر، الذي تكثر الشخصيات من حوله.

لقد أراد الأهدل أن يقول إن لتراث بلاده ومجتمعه وثقافتهما تأثير مغبون حقه، ومن يعرف اليمن وتاريخها وحضارتها وإنجازها الحضاري، لا يستغرب أن تكون بالفعل قصصها الشعبية قد وصلت إلى أذن شكسبير، أو إلى أوراق أحد قبله فاستوحى منها، ولمَ لا! لقد أراد أن يقول كلمته تلك، ولكنه في القطيعة التي أقامها مع جزء النص الأول، الذي ركز على هذه القضية، والجزء الثاني، ما عدا صفحات الرواية الأخيرة التي تخبر بالكثير، وتوهم بالكثير عن حال الشخصية النفسية أيضا، وهنا لن أبوح بالكثير، أراد أن يعطي بعضا من أسباب الغُبن والظلم الذي تتعرض له ثقافة بلاده وتاريخها، ولعل انشغال النص بأحوال الحرب والخراب والموت، هو الرد الأقوى والأعمق على كل تساؤلات من يريد التساؤل، ومن يريد اتهام الغرب وحده بالتآمر علينا وعلى ثقافتنا، ليقول إن الأسباب تبدأ منا ومعنا، والأسباب تكمن فينا وفي قراراتنا وفي عدم محافظتنا نحن أنفسنا عليها، وهنا موقع القوة الرئيس في الرواية.

يستطيع ظافر فك اللعنة، فيتزوج من ناجية، التي فقدت زوجها وجزءا من جسدها، واسمها وحده قد يحتاج إلى مقال لتحليل أسباب اختياره، وينجح زواجه وينجبان حمدي وسدرة والتوأم فارس ويزن، وتتفرغ بعدها ناجية لدار رعاية المعوقين وضحايا الألغام الذي أسساه، فتوهم الرواية بالنهاية السعيدة، وبالأمل بأن أبناء البلاد يمكن أن يعودوا ويعيدوها إلى الحياة، وفي الصفحات الأربع الأخيرة، تأخذنا الرواية إلى شك ما، وتعيدنا إلى ما بدأته مع المسرح، فتكون الصفحتان الأخيرتان فقط هما ما يربط جزء الرواية الأول بالثاني، وقد قصده الكاتب من أجل مثل هذه النهاية في لعبته الروائية التي اختارها.

صحيح أن الكاتب عاد وربط بين قسمي الرواية، ولكن في رأيي هذا الجزء من حبكة النص والأسلوب كان الأضعف، فالمتلقي كان يريد أن تبقى القضية الأولى حاضرة، ويريد من الرواية أن تعطيه بعض الروابط، لا أن تكون جميعها مرتبطة بشخصية ظافر الجديدة، التي قد تكون قد دخلت مستشفى المجانين، وهو أمر قوي وفيه إيهام مطلوب، أما أن يقبل بالعودة إلى المسرح من دون أي أسباب، حتى إن كان ما قرأناه هو ما دوّنه في الكبسولة، يبقى النص، الرواية، بحاجة إلى رابط أقوى.

الرواية كما سبق وذكرت محبوكة ومشغولة بلغة خاصة بكاتبها، لم يتكلف ولم يلجأ إلى العامية، كما أنه لم يُغرِق في «يمنية» النص، وهذا أمر يُحسب له ولنصه، لأنه أراد أن يقول إن الحروب والموت والخراب، لن تؤثر على الأحياء بقتلهم وبتحويلهم إلى معاقين، نفسيا وجسديا، فقط، بل إن اقتتالنا، نحن أبناء هذا المشرق، اقتتالنا الدائم، وانقسامنا الدائم، هو ما يجعلنا نخسر حضورنا التاريخي والحضاري والثقافي، وهو ما يهدد واقعنا ومستقبلنا!

كاتب لبناني