أنثروبولوجيا الحنين… رمضان بروائح أنثوية

عبدالحفيظ بن جلولي

تهتم الأنثروبولوجيا الثقافية بالماضي الإنساني الذي يمثل اللاوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي تتحرّك ضمنه المجتمعات الحاضرة، والقصر كبنية عمرانية واجتماعية تخضع لهذا المعيار في الأنثروبولوجيا الثقافية للوقوف على كيفية تطور المجتمع التقليدي نحو الحداثة والانعكاسات السلبية والإيجابية لذلك التطور.

رمضان وحداثة المسعى الاستهلاكي:

رمضان فرصة تتيح قراءة المجتمع، الذي تتحوّل فيه الأشياء نظرا لعادات الناس وتقاليدهم، لكن الشيء الذي يمكن ملاحظته بوضوح هو بسط سلطة المرأة على البيت، ربما في غير رمضان تكون أخف، فخارج البيت بالنسبة للمرأة العاملة يكون الفضاء الغالب، وحتى الماكثة في البيت فإن بقاءها فيه أيضا محكوم بقضايا خاصّة.

تجتمع في شهر الصيام الرغبة مع الاشتهاء فتتولد الرائحة، طبعا رائحة الطعام في القدور هي التي تسود البيت، وبتواطؤ مع الرجل بحكم علاقته بالسوق، تتحكم فيه شهوة الاشتهاء، فيسرف في اقتناء لوازم الأكل، إذ يحمل ما لذّ وطاب وتتكفل المرأة بالباقي. رائحة البيت تلك تصبح هوية الشارع أيضا، إذ يغدو فضاء مثاليا للمستهلَك الغذائي، فتتحوّل كل محلات بيع الحلوى والمرطبات إلى محلات لبيع الزلابية والشامية، فالرائحة هي «الوحدة الدلالية» بتعبير النقاد التي تجمع البيت المؤنّث إلى الشارع، وتتحوّل الهوية الاستهلاكية الانتقائية إلى هوية تَشَهَّوِية (التشهّي) حيث تلعب حاسة الشم الدور الأساس في إعلان الشّراء، دون حاجة إلى استشارة العقل.

كما تتغيّر ملامح المطبخ، تتغيّر أيضا رائحته وطعمه، إذ يصبح كل جزء فيه صورة لوجبة قد يكون اليوتيوب وسيلة عرضت المقادير وكيفية التحضير، وسهّلت ذلك الهواتف النقالة التي يطالها من الإهانة ما يطالها، إذ تتعرّض لما يشبه الطمس لدمغها بآثار الأصابع الملوّثة بمستحضرات الطعام والمحرّكة للشاشة لكثرة مراجعة القنوات المتخصّصة في الطهي، وفي الليل تتكفل الأصابع التي لطّخت شاشاتها بتنظيفها للدخول في مرحلة أخرى وهي البحث عن إعلانات محلات الأواني والألبسة وما شابه ذلك.

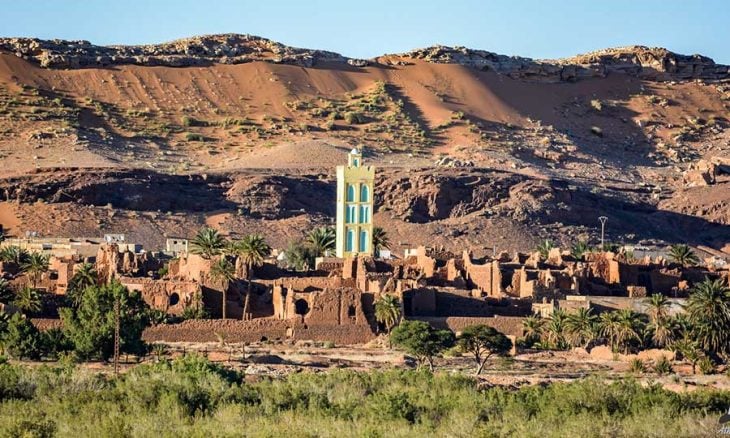

القصور.. أماكن بروائح أنثوية

القصر هو بنية عمرانية تقليدية، تظهر كثيرا في الجنوب الجزائري، نواته المركزية المسجد الجامع الذي تحيط به البنايات، ويكون له أبواب تعتبر مداخل إلى قلب القصر. عندما نمرّ على الأمكنة التي غادرناها، يمكن أن نتصوّر أنّها هي أيضا غادرتنا، وحينذاك يشتدّ الحنين إليها، خصوصا إذا صارت هدما وترابا وطوبا بعضه متراكم فوق بعض، أعمدة سقوف متدلية من هناك، وبقايا بيت زالت بعض جدرانه، وانكشف بعد أن كان يستره أصحابه ويسترهم، كومة من التراب تعلو جانبا من الزقاق، والطريق تضيق أكثر مما كانت ضيّقة، ويبدو البيت مثل جرف منهار، وبين هذه الأنقاض قفزت الذاكرة بكل فرحها وبكائها أيضا، عندما مشيت على أتربة القصر، فاضت روحي إلى زمن كنت فيه طفلا، فشعرتُ بأني ريشة أتطاير بين الأزقّة القديمة، أمرّ عبر روائح البيوتات.

منذ أوّل منزل في القصر تبدأ رائحة الأطباق المتداولة في الصّيف، أوّلها «الملوخية» التي تتطلّب لحم الخروف وخبز الدّار، الفرن التقليدي لم يكن سوى «الكوشة» الطّينية أعلى السطح، كانت النّسوة تضعن صواني الخبز فوق رؤوسهنّ معتليات باكرا السطوح كي لا تغافلهنّ حرارة الشمس.

الطّبق الثّاني هو «لَمْرانِية»، ويتكوّن من دوائر الباذنجان والحمّص الذي يبيت مغمورا في الماء حتى يصير طريّا، والمرق يكون ثقيلا عاقدا، مدسّما، ولا يكتمل إلا باللحم الذي يمتص ذوق الباذنجان والحمّص فيكتسب لذّة لا يستطيع وصفها اللسان.

الطبق الثالث هو «الرَّجْلَة»، بترقيق الرّاء، وهي نبتة تنمو على حواف السّواقي والمساحات المغروسة في الجنائن، ذات وريقات لوزية صغيرة خضراء طالعة على جوانب عروق تقريبا بنفسجية بارزة، كانت في الماضي تُطبخ وحدها مع اللحم لكن هناك من يضيف إليها القليل من العدس، فتزيد لذّتها.

الطّبق الرّابع هو طاجين «البصل والزّبيب»، حيث يقطّع البصل شرائح متوسطة الحجم، أو إن كان بصلا صغيرا يستعمل في كرويته بعد أن يقشّر، ثم يُضاف إليه الزّبيب، والمرق يكون متوسّط الدّسامة والتّماسك، حتى يتشرّب ماء البصل. أيضا طبق القرع مع البصل، فبعد أن يقطّع القرع مربّعات صغيرة يُرمى فوقه البصل ولابد أن يكون المرق ثقيلا عاقدا ومدسّما، باللهجة المحلية «مْدَمًّع» أو «مْيَدّم»، والجميل في هذا الطّبق بعد تحضيره هو لون القرع الأصفر والبصل الأبيض والمرق الدّاكن الحمرة.

كانت الجدّات القصراويات تترأّسن وجبات الصباح والغداء والعشاء، وكان المكان الصّيفي هو «الدار»، وهي المساحة التي تحيط بها الغرف، مسقوفة على جوانبها وفي وسطها فتحة تسمّى «عين الدّار»، ولم تكن تطفئ حرّ الظهيرة سوى «السّاكلار» ذلك المكيّف العتيد، في ذلك الزمن الجميل كان كل شيء واحدا، الراديو والتلفزيون الأبيض والأسود و»الساكلار»، لأنّ القلب كان واحدا، وعندما طغت الأنانيات صار كل فرد يأوي إلى نفسه. البيوتات خارج القصر كان يميّزها «الحوش» وهو مساحة غير مسقوفة تحيطها الغرف. كل بيت كان يبعث برائحة قِدْرِهِ فتغدو الدّروب (الأزقّة) بروائحها الشهيّة والمتعدّدة تلعب بشمّ المارّة فيتأخرّون في الخروج منها، لأنّ تلك الرّوائح تختلط بظلال الأزقّة المضاءة بتسرّبات أشعة الشّمس عبر الفتحات الضيّقة في السّقوف، فيبدو الغبار دقيقا يشكّل ستارا شفافا يهرب من خلاله المارّة إلى عالم غير محدود.

معظم البيوتات في زمن الصّيف كانت تستعمل خبز الدّار، ما نطلق عليه اليوم «المطلوع»، وقفت جيّدا على طقوس تحضيره وأنا طفل في قصر «القنادسة»، حيث في «درب حْجَاوَة» كانت النسوة يبكّرن بحمل عجينة الخبز إلى الفرن الطّيني «الكوشة»، الموجودة في آخر الزّقاق أو ما كان يسمّيه ساكنة الدّرب «بالرْحِيبَة»، وعلى كل امرأة أن تجمع في طريقها ما تصادفه من خشاش الأرض «القَشُّودْ»، الذي يسهّل إشعال نار الفرن لأنّه خفيف يلتهب بسرعة، وتتداول النّسوة على «الكوشة» كلّ بدورها وسط قهقهات هنا وأحاديث هناك ونميمة نسوية بين هنا وهناك. تلك هي طفولتنا الجميلة في زمن القصور الآفل.

كاتب جزائري