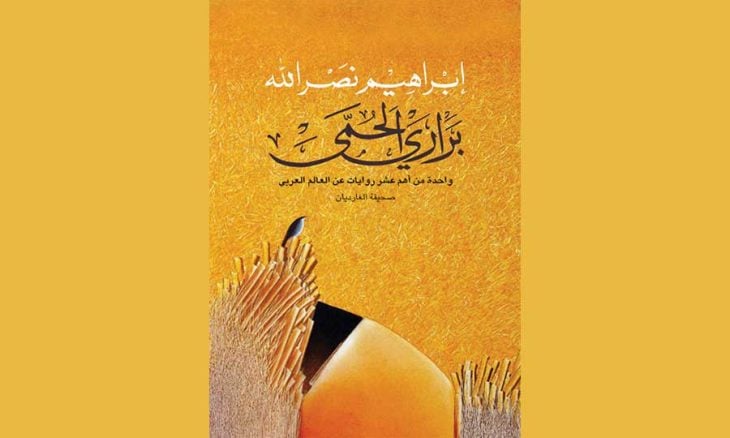

رواية «براري الحمى» لإبراهيم نصر الله: البنية خارج المنطقة الآمنة

رامي أبو شهاب

الواقع والتخييل

تأتي مقولة الروائي البريطاني إي. إم. فورستر «الخيال أكثر مراوغة» كي تعكس طبيعة السرد الروائي بوصفه بناءً تخييليًا يتقاطع مع الواقع دون أن يكوّن تطابقًا معه، ومن هذا المنظور لا يمكن فهم الرواية بوصفها مجرد انعكاس مباشر للواقع إنما تأتي بوصفها إعادة تشكيل له عبر بنية دلالية سياقية كما في رواية «براري الحمى» للروائي «إبراهيم نصر الله»، وعلى الرغم من أن الرواية التي قد مضى على صدروها أربعة عقود، غير أنها ما زالت تعدّ من أهم الروايات العربية تبعاً لمنظورها وصيغتها المتقدمة، ولا سيما تخطي نموذج البنية السردية التقليدية، أو بمعنى ميولها إلى تبني صيغة حداثية انشغلت باكتناه العلاقة المعقدة بين الواقعي والمتخيل، فقد انطلقت الرواية من وقائع ملموسة، غير أنها سرعان ما تجاوزتها كي تعيد إنتاجها عبر أنساق سردية جعلتها أكثر كثافة دلالية في سياق من التخييل، ولكن خارج المنطقة الآمنة للبنية السردية.

تماثل الرواية في موضوعها عدداً من الروايات العربية التي استندت إلى تجربة اغتراب عدد من المدرسين الفلسطينيين في منطقة الخليج العربي، ولعل أهمها رواية الراحل جمال ناجي «الطريق إلى بلحارث»، ويحيى يخلف «نجران تحت الصفر» مع الإشارة إلى أثر التباين في الصيغ والأسلوب بين هذه الروايات، غير أن الذي يجمعها الانطلاق من واقع قاسٍ دفع الروائيين إلى ابتكار عوالم سردية موازية بغية تجسيد التوترات الداخلية للذات كما في «براري الحمى» التي تنهض على عالم موازٍ محكوم بالحمى والهذيان ما يعزز نزعة التأويل لإدراك متعاليات المتن النص، وما يتقصّده من جمل دلالية وثقافية، فالعالم المتخيل الذي تشيّده الرواية لا يمكن أن نعدّه منفصلاً عن الواقع بمقدار ما نراه عملية إعادة تشكيل لتعقيداته، وفعل امتداد له، وبوجه خاص حين يندمج كل من الواقع والأحلام والكوابيس مع الإدراك الحسي، وبذلك يتحول الهذيان إلى أداة سردية من أجل اكتناه مستويات الوعي.

التشظي / الاغتراب

تقدم «براري الحمى» شخصية محمد حماد في صورة متشظية، تعكس اضطراب الهوية والوعي داخل فضاء مكاني يهيمن على الفرد، ويتجلى هذا التشظي بوضوح في وجود شخصيتين تحملان الاسم ذاته، إحداهما ميتة، والأخرى مطالبة بدفع تكاليف دفنها، وهو ما يضع القارئ أمام لحظة تردد بين الواقعي والفانتازي حسب مفهوم تودوروف للعجائبي، وبذلك يصبح القارئ غير قادر على التمييز بين الحلم والواقع، أو بين الحقيقة والخيال، لا بد من الإشارة إلى أن ابتناء هذا التردد ليس مجرد عنصر تقني، إنما يعني انعكاس لأزمة داخلية تعيشها الشخصية الروائية في ظل بيئة قاسية ينتج عنها طبقة أخرى من الواقع في تكوين يمزج بين مكونين: الأول مرجعي منجز، والثاني مسكون بأسئلة الكينونة بوصفها واقعاً أم تهويمات !

إن التمزق الذي تعانيه شخصية محمد حماد يضعها ضمن مفهوم «الشخصية المضادة»، حيث يتم انتهاك مفهوم الشخصية التقليدية لصالح بناء أكثر تفكيكاً، إذ لم يعد البطل في الرواية شخصية متماسكة، بل كياناً ممزقاً يعكس اضطراباً أعمق في فهم الذات والواقع، بمعنى آخر أقرب إلى تكوين الشخصية فيما يعرف باتجاه الرواية الجديدة، فالمكان هنا لا يعد مجرد خلفية، بل تحول إلى عنصر ضاغط يمارس سلطته على الشخصية، وبذلك تصبح الصحراء أكثر حضورًا من البطل ذاته. وهكذا، تتراجع قيمة الفرد لصالح هيمنة الظرف ضمن بنية نفسية شديدة التداخل، ما يتطلب وعياً فنياً عالياً من لدن الكاتب من أجل إحكام قبضته على بنية سردية تتقصد المراوغة، ونقض معنى ذاتية السرد، وفي هذا السياق، يمسي كل من الحوار الداخلي والكوابيس والسرد المتداخل أدوات أساسية في تقديم الشخصية، مما يجعل القارئ يتنقل بين الضمائر المختلفة، فلا جرم أن تبدأ الرواية بضمير المتكلم، ثم تنتقل إلى ضمير الغائب، ثم المخاطب، مما يعكس تعدد زوايا الرؤية والتباس الهوية ضمن البنية المتحركة التي تخلق إحساسًا بعدم الاستقرار، وهو ما يتناغم مع طبيعة العالم الذي تعيشه الشخصية، ولا سيما حين يفقد الفرد قدرته على الإمساك بحقيقة وجوده، ويجد نفسه محاصرًا داخل دوامة من الأسئلة الوجودية التي لا إجابة لها.

تنشغل الرواية بالتكوين النفسي لمقولة الاغتراب في ظل وجود مضطرب، فيتحقق الفصل بين الوعي والمحيط، غير أن هذا يقع بين منطقة بينية؛ قوامها الوعي واللاوعي، وبذلك يضطرب تعريف الذات، وتصبح رحلة البحث عنها جزءاً من معنى الانسحاق تحت وطأة المكان، وفيضه الذي ينطوي على شيء من العبث القاسي، وقيم التكرار للفعل ذاته، ومن هنا، ينبعث تردد المتلقي في الرواية حين يُفاجأ بوجود شخصيتين ضمن مقولة التشظي، فكلا الشخصيتين تحملان اسم محمد حماد، واحد حي والآخر ميت، مع مطالبة الحي أن يدفع أجرة دفنه، ما ينقلنا إلى تشويش يطال مستوى الوعي بالمتن النصي، هل ما نواجهه الواقع أم شيئاً ينتمي إلى ما فوق الواقع.

على الرغم من أن الرواية تبدو للوهلة الأولى منغمسة في خلق إشارات تشير إلى أنها رواية شخصية، غير أنها حقيقة معنية بالمكان الذي يبرز مشخصاً قد يتجاوز الشخصية الواقعية عينها، فلا جرم أن تأتي الرواية في عنوان الرواية « براري الحمى» من أجل أن تعبر عن تصاعد قيمة الظرف مقابل الإنسان؛ ومن هنا يمكن تفهم انحسار الفعل السردي القائم على تشخيص لمحمد حماد ضمن مقولات بناء الشخصية في المنظور الكلاسيكي، فالشخصية تفتقد للملامح المميزة أو القيمة الفردية لصالح إبراز سطوة المكان الذي يؤطر ضمن توصيف حيث جاء« هي القنفدة .. طعنة كفيلة بأن تشطر الإنسان شطرين، فكيف يمكن أن تجعل منها شيئا ما يشبه الروح. يشبه اللقاء».

وبذلك تنفي الشخصية ذاتها في مقابل إثبات ذاتها من خلال حمل شخصيتين لاسم واحد، لتحضر السخرية من الواقع الذي أحدث تشوهاً طال الوعي بالذات:

«قالوا بحزم: ما اسمك؟ فخرجت من بين أسنانهم مليئة بالغضب.

قلت: محمد.

قالوا: محمد من.

قلت: محمد حماد.

قالوا: أمسكناك.. عليك أن تدفع إذن.

قلت: ولكنني لست هو»

الحمى النصيّة

إن القارئ ليستشعر حمى النص والهذيان عبر الإحساس بالكتل السردية، ذلك إن غياب قيم تشخيص الشخصية أسهم في خلق مستويات من القلق والاضطراب الذي يتصل بماهية وجودها، حيث جاء في الرواية: «هل تستطيع أن تصفه لنا بدقة … سيساعدنا هذا كثيرا… وإذا كان يوجد لديك صورة له فهذا أفضل.

قلت: طويل بعض الشيء.. مثلي تقريبا، شعر خروبي، أجعد يشبه شعري تقريبا، وعينان بنيتان، وبشرة حنطية، ويبدو حزينا بعض الشيء».

إن ما يميز الرواية على صعيد التقنيات السرديات ما يمكن ان ننعته بآلية التقديم، إذ يُعاد تشكيل هوية البطل عبر ثلاث زوايا سردية تكشف عن تشظيه النفسي، وقلقه، فلا يوجد التزام بنمط سردي ثابت مما يعزز قيمة التداخل، وتهاوي الحدود بين الذات والمكان، فيأتي تطويع الضمائر السردية المختلفة بهدف رسم ملامح شخصية تتأرجح بين الإدراك الذاتي، والانعكاس على الذات، أو المواجهة المباشرة مع وعيها.

في البدء، يُعتمد ضمير المتكلم الذي يمنح القارئ إحساسًا بالاندماج المباشر مع التجربة الداخلية للبطل، فيأتي الصوت السردي مشبعًا بالتوتر والانغماس في الذات، بيد أنّ هذا الصوت لا يستمر طويلًا، إذ سرعان ما ينزاح إلى ضمير الغائب، حيث ينظر محمد حماد إلى نفسه وكأنه آخر، فالذات تراقب شظاياها من مسافة ضن رؤية استبطانية للاغتراب، وانتهاك الأنا، غير أن هذا النهج لا يتقصد تحقيق قيمة شكلانية مفرغة من الدلالة، إنما على العكس من ذلك، إذ يستهدف تحقيق رغبة الشخصية في سعيها إلى استيعاب هويتها؛ ولهذا يأتي ضمير المخاطب الذي يجعل من السرد في مواجهة بين الذات وذاتها الأخرى، وهكذا يُشعر القارئ أنه معنيٌّ بهذه المحادثة الداخلية التي تفيض بالحيرة والاضطراب… ما يعزز طابع التلقي على مستوى استهداف تفاعلاً نفسياً من لدن المتلقي، وبهذا يتجاوز نصر الله قيم توصيف بناء الشخصية التقليدي فيجعل من الشخصية ميداناً لبيان الانقسام بين الأنا والآخر غير المتعيّن على وجه الإدراك.

إن من شأن هذه التقنيات المتطورة خلق تجربة قرائية تتطلب تفكيكًا مستمرًا للهوية السردية حسب مفهوم بول ريكور، فالضمائر ليست مجرد أدوات لغوية، إنما هي أقرب إلى آليات تكشف عن بنية الشخصية القلقة، بالتوازي مع محاولة السعي لإدراك حقيقتها عبر مرايا متداخلة من السرد بهدف تمكين القلق أو التوتر الوجودي في غياب أي معنى لليقين.

تتشكل الإحداثيات السردية من محاولة جعل المكان يسهم في تدفق نموذج لغياب اليقين بين الحلم والواقع، فالذات تسحق من قبل المكان، فلا يمكن أن تسترد ذاتها كونها انتزعت من سياقها نحو عالم غير مفهوم، أو أنه يتجاوز حدود الوعي المعقول، وبذلك يمسي المكان صيغة اختزال أو فضاء استعاري لبنية وجودية مضطربة، غير أن المعضلة تكمن في البحث عن فعل خروج آمن، غير أن النمط البورخسي للمتاهة ورمزية المرآة المعززة بسردية اشتباكية يجعل من هذه المهمة أمراً شبه مستحيل، ولا سيما مع غياب مفهوم الخط الزمني، بالتوازي مع تحييد الشخصية ضمن تعالي بنية مكانية تلتهم الذات والزمن، ومن أجل هذا تفتعل الرواية نسقاً من التقنيات السردية المتطورة غير أنها لا تُعنى بخلق قيم تجريدية بمقدار ما تعتني برصد قيم التكلس، وتشقق الذات في عالم غير معني بتعريف الإنسان، إنما تختزله في ماهية وظيفية لا غير.

نخلص في هذه الإطلالة التذكارية على الرواية إلى أن «براري الحمى» تقع ضمن إحداثية تحول السردية العربية الحديثة على مستوى التكوين والرؤية، وذلك من خلال السعي إلى فكفكة الثنائيات التقليدية (واقع/متخيل، ذات/مكان) عبر أطر جديدة تُعيد تعريف مفهوم الهوية السردية، لا بوصفها تطال الذات الفلسطينية في قيم المغاير في المكان، إنما من خلال إعادة إنتاج مفهوم الذات بتكوينها المطلق، وتموضعها في نموذج بيني يفقد فيه الواقع معقوليته، غير أن هذا تطلب منجزاً سردياً متقدماً قد بدا للبعض في زمن صدور الرواية غير مألوف أو مستساغ، غير أنه أضاف قيمة للمشهد السردي العربي حينها، في حين يمكن القول إن الرواية قدمت معالجة محفزة للكتابة السردية من أجل مغادرة المنطقة الآمنة في بناء التكوينات السردية على صعيد الرواية المعاصرة، غير أن الرواية العربية في القرن الواحد والعشرين ما زالت مسكونة بمحاولة التسمك بتقليدية الرواية، ومجانبة التجريب أو انتهاك الأنماط الرتيبة ما يجعل الرواية العربية عاجزة عن إيجاد موقع لها في المشهد السردي العالمي.

كاتب أردني فلسطيني