تجارب ورؤى: حول القصيدة السيرذاتية في النقد الشعري

عبداللطيف الوراري

ما فتئ واقع الممارسة الشعرية اليوم يكشف عن مُتخيَّل أنواعي خصب يستوعب معارف وفنونا وأنواعا شتّى، بما في ذلك السيرة الذاتية التي احتفى بها الشعراء في مُدوّناتهم الكتابية لتمثيل ذواتهم بطرائق متعدّدة. لكن النقد أو الخطاب حول الشعر، في الغالب الأعمّ، شكّل حجابا؛ أي لا يتغيَّر عندما كان الشعر نفسه يتغيّر، ويشفُّ عما يعتمل داخله من روح جديدة ومُجنَّحة. ولهذا لم يستطع النقد الاقتراب من المكون السيرذاتيّ وقراءته من أمكنة مختلفة، تُعبّر عن هذا التحوُّل الجوهري الذي مسّ بنيات الشعر المعاصر؛ فبعضه ظلَّ حبيس نظرية فيليب لوجون حينا، أو واقعا تحت مصطلحات الذاتية التي تستغرقها استيهامات الأنا وتداعياته النفسية. وبالتالي لم يكن بوسع هذا أو ذاك أن يُفكّر في السيرذاتي داخل الشعر وعبره، ويحلل خواصّه ومقتضياته النوعية من منظور قادر على أن ينتج معرفة بإمكانها أن تُقدّم أدواتٍ ورؤى مغايرة لاستكشافه وتحليل بنياته.

ومع ذلك، يمكن أن نتبيّن داخل هذا النقد بعض الدراسات الجديدة، التي أخذت تنزاح عن السائد والمجمع عليه، وتلاحق ما يندُّ في النصوص الشعرية من التماعاتٍ وإشاراتٍ وعناصر سيرذاتية، أو تقارب تمظهرات السيرة الشعرية وسماتها النصّية، بدرجات متفاوتة القيمة حسب منظور كل دراسة على حدة. وليس من الغرابة أن نجد أنّ معظم هذه الدراسات كانت تتمحور حول عمل محمود درويش السيرذاتي: «لماذا تركت الحصان وحيدا». أولا؛ لأنّ هذا العمل يُوظّف المكوِّن السيرذاتي بوضوح أكثر من ذي قبل. وثانيا؛ لأنّها لم تفهم من السيرة الذاتية في الشعر إلا سيرة الأنا المرجعي الذي يلتبس مع طابعه الغنائي.

شعرية السيرة

يُظهر الناقد العراقي حاتم الصكر فَهْما لنظرية السيرة الذاتية أَكثر انفتاحا ومرونة من سابقيه، مُسْتفيدا من مقترحاتها في مقاربة النوع الشعر السيرذاتي تحديدا. فهو يَـعدُّ السيرة الذاتية من أكثر الأنواع الأدبية بلبلة ومرونة، وأكثر الأمثلة وضوحا في النقاش الدائر حول «ضعف الحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبية الممتثلة للتقسيمات النهائية»؛ إذ هي نوْعٌ غير مستقرّ ولا مُتعيَّن بشكل نهائي، بل هي «نَوْعٌ مراوغ» يكتنفه الغموض واللبس. وفي «أقنعة السيرة وتجلياتها: البوح والترميز في الكتابة السير- ذاتية»، يتناول بعض مشكلات السيرة الذاتية وتجنيسها في أدبنا العربي، والملتبسة في مصادرها، وطرق عرضها سرديا أو تاريخيا؛ إذ يرى أن نصوص هذه الكتابة، مثل الرواية واليوميات والمذكرات والرسائل والشهادات والحوارات الشخصية، أو الرحلة والسفر وقصيدة السيرة، تتصل بشعرية النوع السيرذاتي، كما تتصل بأسلوبيتها التي تتردد بين التاريخ والوصف والسرد، بقدر ما تنفتح على أنواع أدبية أخرى، وبالتالي فهي تتعدى الفهم الذي يخلطها بالجوانب الأخلاقية كالصدق والتوثيق، أو يحصرها في البوح المطابق للشخصية فحسب؛ ذلك أن السيرة الذاتية، كما يقول «ليست جرد حساب مع الذات رغم قيامها على المطابقة بين النص والذات، بقدر توليد نص يجمع في زمن حاضر ما دار في الماضي، أو جرت فيه الأحداث، ولكن من زاوية الشخصية ورؤيتها لماضيها». فالأحداث الماضية التي تقبع مفرداتها في زوايا الذاكرة، يُعاد تمثيلها في حاضر الكتابة، وعبر نص له أدبيته وخصوصيته.

يدعو حاتم الصكر إلى توسيع أدب السيرة الذاتية، تبعا لتنويعاتها الممكنة وانفتاحها النصي، ويترتب على هذا التوسيع إعادة النظر في مفهوم السيرة ودلالاتها ومكوناتها ـ بما في ذلك الوسائط الرقمية – ما يؤثر في اشتراطات كتابتها، وفي أعراف تلقيها وقراءتها.

وإذا كان الناقد لم يدرس في أحد تحليلاته النزوع السيرذاتي في الشعر، بشكل مباشر ومُتقصّد، إلا أنّ ثمة دراستين تتقاطعان مع هذا النزوع وتستثمرانه.. أولاهما: «كتابة الذات. دراسات في وقائعية الشعر»، يقارب كتابة الذات في الشعر من منظورٍ وقائعيٍّ. وثانيتهما: «مرايا نرسيس.. الأنماط النوعية والبنائية لقصيدة النثر الحديثة»، يدرس النزوع السردي في الشعر العربي الحديث المتأثر بتقارب الأنواع الأدبية، على أساس من تغيُّر الرؤية والأسلوب معا، وليس في الموضوعات أو اللغة فحسب. فمن جهة، يرى أنّ الخطاب الشعري تَغيّر بعد أن انفتحت القصيدة العربية، بسبب نثريّتها، على تعدُّدية الأصوات، واقتربت لغتها وهيئاتها من الواقع ومفرداته وموضوعاته. ومن جهة أخرى، ترتيبا على ذلك، يستخلص أن طابع القصيدة الغنائي تَقلّص لصالح الطابع الدرامي والموضوعي، بعد أن استضافت آليات السرد بقدر ما استوعبت إمكانات الحدث والتاريخ والملحمة، والقناع والرمز، والحكاية الخرافية والأسطورة، على نحو أثر فيها وأجرى عليها تحويلاتٍ ظاهرة.

ومن خلال بحثه التشكُّلَ السرديَّ في الشعر العربي الحديث المتأثر بتقارب الأنواع الأدبية، يدرس السرد وفق نمطين: سرد ذاتي وآخر موضوعي. لكن الذي يعنينا هو ما يسمّيه «السرد الذاتي» الذي ينبثق فيه السرد على مستوى التلفُّظ والخطاب معا، من ذات الشاعر. هنا، يتشابك السردي بالسيرذاتي في أنماط وتجليات نصية دالّة (قصيدة المرايا، قصيدة الرمز الأسطوري، قصيدة السيرة). ومثلما يلتقيان في بعض هذه الأنماط، فإنّه سرعان ما يأخذ كلٌّ منهما طبيعة خاصة به داخل معمارية النص الشعري. السيرذاتي مثله مثل السردي هو نزوعٌ نصِّي وبنائي خاص، وليس كونه نتوءا زائدا عن جسد القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة.

إذا قصرنا على «قصيدة السيرة» كما يسميها، فهو يعني بها «تلك النصوص الشعرية المتجهة إلى الماضي الشخصي، لاستثماره في إنتاج سيرة شعرية». ورغم إقراره بأولوية السرد في هذه القصيدة، وعدم التزامها بخطّيته، واستدعائها الذاكرة جَنْبا إلى جنب مع المخيّلة باعتبار أن الشعر يقوم على لغة خاصة ونظام خاص، إلا أن تصوُّره للأنا، أنا القصيدة السيرذاتية، يتسم بالالتباس؛ فتارة ينعتها بـ«أنا رابعة» تعود على الشاعر الذي يرتب خطاب الشعر ويظهر فيه، كأنّ هذا الأنا منفصلٌ عن بقية الأنوات، وتارة أخرى بـ«الأنا الأدبية الأكبر». بيد أن تحليله النصي في الموضوع مُلْهم وذو كفاءة معرفية، إذ يقارب أشكال الرمز والقناع والمرآة لتشخيص ماضي الشاعر وحياته الشخصية وموقفه من عصره وحضارته، كما في نصوص السياب والبياتي وأدونيس وعبد العزيز المقالح ومحمود ودرويش وأمل دنقل وحسب الشيخ جعفر، ويصدر فيها عن وعي نقدي ينظر إلى قصيدة السيرة بما هي شعر قبل أي شيء، وانتفاء مبدأ المطابقة فيها، وقيامها على خواصّ التوتر والمفارقة والتشظي.

أنواع السيرة

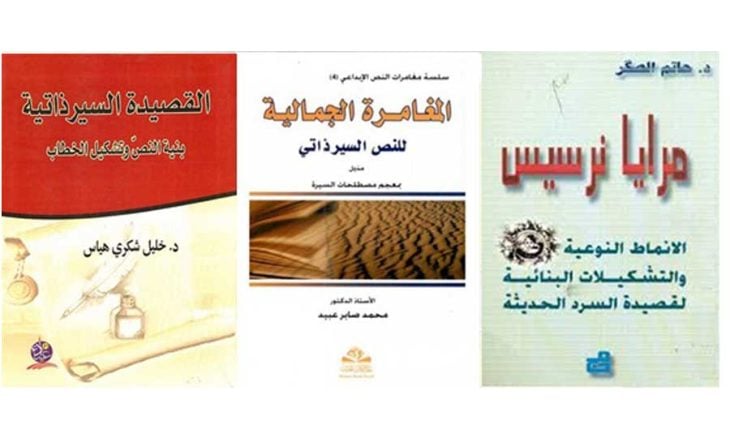

داخل هذا المنظور الذي ينحدر من نظرية الأنواع الأدبية، تقع دراسات الناقد محمد صابر عبيد، التي تولي اهتمامها لنقد أنواع السيرة في مختلف التعبيرات الإبداعية، من شعر ورواية وقصة وحوار وغير ذلك (السيرة الذاتية الشعرية/ القصصية/ الروائية/ النقدية، القصيدة السيرذاتية، التجربة الذاتية، الشهادة الذاتية الأدبية، إلخ)؛ وإن كان ما يغلب عليه هو هاجس التصنيف، إذ يتعقّب خصوصيّات هذه الأنواع في مجمل هذه الدراسات، مثل «السيرة الذاتية الشعرية: قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية» و»تمظهرات التشكل السيرذاتي»، أو «المغامرة الجمالية للنص السيرذاتي» حيث يثبت مسردا يضمّ نحو أربعين نوعا/ مصطلحا.

في مقدمة هذه الأنواع السيرية، التي اهتمّ بها وقدّم في التعريف بها جُهودا طيّبة، نجد السيرة الذاتية الشعرية، التي عنى فيها ببحث التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية، فناقش مضامين التجربة الشعرية لدى هؤلاء، من خلال كتبهم السيرية. ثُمّ يوسِّع، في كتابه «المغامرة الجمالية للنص السيرذاتي»، من الحدود المفهومية للنص السيرذاتي، ليشمل الأنواع المندرجة أو المنبثقة منها (الصورة الفوتوغرافية، الحوار الأدبي، الشهادة الأدبية السيرذاتية)، وضِمْنها درس بعض مُدوّنات الشعراء السيرذاتية، وإن كان بعضها لا يُصرِّح بطابعه السيرذاتيّ إلا تَلْميحا.

يعتمد الباحث على مفهوم التشكيل في تحليل العلاقة التي يشتغل عليها التشكيل النصّي بين الصنعة والرؤيا، ويرى أنّ التشكيل السيرذاتي يجمع بين التشكيل الواقعي في مظانّه الذاتية الشخصية، والتشكيل التخييلي بمرجعيّاته الفنية الجمالية، بشكلٍ يُحدّد طبيعة التجربة على صعيدي البناء وأسلوبية الكتابة. وفي هذا الاتجاه يدرس «التشكيل السيرذاتي الشعري» ضمن إطار «القصيدة السيرذاتية»، غير أنّ التعريف الذي يعطيه لهذه القصيدة يحجب ـ في نظرنا- إمكانات الحضور السيرذاتي وعناصره التخييلية في الشعر، وبنياته النصّية، باعتماده على مفهوم الميثاق المرجعي الذي لم يعد يصلح حتى للأعمال السردية والسيرذاتية نفسها، فما بالك بالشِّعر بوصفه خطابا نوعيّا، كثيفا ومُفارِقا. إلا أنه في بعض تحليلاته، على نحو يستدرك به ثغرات القصيدة السيرذاتية، يعيد دمج آليّتي التذكّر والتخييل معا، في عملية استقراء معنى السيرذاتي داخل القصيدة وإنهاضه من ركام الذاكرة، من أجل تأويل المستعاد، وإعادة بناء مُتخيَّله، كما صنع في تحليله لقصيدة (مردانيا) لمحمد مردان، أو لقصيدة أدونيس (غيمة فوق قصابين) من ديوان «ليس الماء وحده جوابا عن العطش».

في مقابل الكفاءة التي يظهرها في المقاربات النصّية، يظهر أن النسق النظري والمفاهيمي الذي يسندها يعوزه الانسجام والجدّة والتنوّع؛ فقد بدا عليه غياب الدقّة في توظيف مصطلح (السيرذاتي) من جهة، وتقادم مرجعيّته المعرفية، التي توقّفت عند منجز نظرية السيرة الذاتية عند فيليب لوجون في مراحلها الأولى، ولم تلتفت إلى ما استجدّ فيها من مفاهيم وتصوُّرات بعد صعود التخييل الذاتي من جهة ثانية. ثُمّ ما لوحظ عليها من غلبة التحليل الموضوعاتي، واطّراد عناصره نفسها على الرغم من اختلاف أنواع النصوص السيرذاتية التي قاربها، بما في ذلك النص الشعري السيرذاتي. وبالنتيجة، فإنّ الباحث قد يكون شتّت جهده التحليلي في هذه الأنواع، وكان الأولى به أن يرُكّز على نوع سيرذاتيٍّ بعينه ويستغور أنساقه النصّية والتخييلية.

خارج القصيدة

يدرس الناقد خليل شكري هياس في كتابه «القصيدة السيرذاتية: بنية النص وتشكيل الخطاب»، نوع «القصيدة السيرذاتية» بوصفها نَوْعا أدبيّا مستحدثا نتج من تلاقح نوعين أدبيين، هما: الشعر والسيرة الذاتية. ويسمي هذه القصيدة بأنّها نوع من الشعر «الـمُسـرْدَن» الذي يتقابل فيه الشاعر والراوي، ويندرجان معا في تداخل مستمر وغير نهائي، يكون فيه الشاعر مصدرا لتخيُّلات الراوي، ويُعاد صوغ تجربته الذاتية بوقائعها واحتمالاتها من جديد عبر مشغل التخييل. فـ«القصيدة السيرذاتية» هي شعر أوّلا، ومعنى شعريّتها توافرها على لغة خاصة قائمة على الاختزال والتكثيف، وعلاقات تركيبية ودلالية وإيقاعية كذلك، وهو ما تتأثّر به استدعاءات الذاكرة بوصفها مُولِّدا حدثيّا للسيرة. ولهذا، إذا كانت الأنا السيرذاتي عبر هذه القصيدة يروي «كِسَرا سيريّة عن حياته ووجوده الخاص»، فليس التعويل – هنا- دائما على «آليات المنظومة الذاكراتية» وفق تعبيره؛ بل لا غنى له عن آلية خَيْلنة الذات في سياق المحو والنقصان والتشظي والإضمار، الذي يميز الشعر بوصفه خطابا مخصوصا ومائزا عن النثر.

لهذا السبب، نفهم دعاوى الباحث وهو يرصد نصوص هذا النوع الشعري السيرذاتي، بقدر ما يرتكز على الجانب التوثيقي فيها، ويقترض الأدوات لتحليل نظام اشتغالها النصّي من السرديّات ولا يتجاوزها كما لو كان الشعر نظاما سرديّا مَحْضا، عدا عن أن المتن المقروء لا يتسع لكلّ أشكال الشعر العربي المعاصر وأشكاله الجديدة، التي من المفترض أنها وظفت السيرذاتي بطرائق مبتكرة، وقصيدة النثر تحديدا، بل إنّنا نجد أنّ اشتغالات السيرذاتي تجاوزت مفهوم القصيدة بتصوُّرها النظمي الذي يحمل عناصر شفاهيّته، إلى مفهوم الكتابة باعتباره خيارا جماليّا جديدا يدمج الرؤية في السمع وينفتح على بقيّة الأنواع، بقدر ما يترك للسيرذاتي إمكانات حفر مساراته في غفلةٍ من الذات الكاتبة، إلى حدّ أن يستغرق الكتاب كلّه، كما يحصل في الأعمال الشعرية لبعض معاصرينا، مثل قاسم حداد وشربل داغر وصلاح بوسريف وغيرهم.

كاتب مغربي