جيل الستينيّات في الشعر المغربي: ماذا بقي منه؟

عبداللطيف الوراري

بعد استقلال المغرب، وفي أعقاب تأسيس الدولة وما واكبه من التباسات عديدة ومشكلات طارئة ومستعصية، كان المشروع الأدبي الوطني يواجه تحدّيات جمة؛ أبرزها استمرار الحضور الفرنسي لغة وثقافة واقتصادا، وإهمال الدولة الناشئة لمثل هذا المشروع، وانصراف الشعراء إلى مهام وظيفية، والتراجع عن مكسب التجديد، عدا عن أن «سرعة الدينامية المجتمعية كانت تبدو أحيانا أسرع من قدرة الكتابة على الالتقاط»، كما يذكر محمد برادة، على نحو «جعل وتيرة نمو هذا الأدب الوليد بطيئة». ورغم ذلك، أخذت تظهر في العلن نواةُ «جيلٍ» شعريٍّ مختلفٍ وذي كفاءة جماعيّة تحثُّ أفراده المفترضين على تكوين وعي ثقافي وجمالي متفاعل مع التغيير الاجتماعي المنشود، من خلال إيجاد أشكال فنّية قادرة على تَمثُّله والتعبير عنه نصّيا. كان الأمر إيذانا بتطوُّر طبيعي لنشاط القصيدة المغربية وسيرورتها التحديثية، وربطها بالدينامية التاريخية بدل الانسحاق تحتها.

جيل تأسيسي

كان جيل الستينيات، بالمعنى الذي أُعطي لمفهوم الجيل، تتوافر فيه بعض حدود التجانس والانسجام، وإذا اختلف أفراده من البدء في نوعية التجديد الشعري الذي ينحازون إليه، إلا أنّ رغبتهم فيه وتجسيدها نصّيا؛ أي الانتقال من التحويل الشكلي- الإيقاعي إلى البناء النصي الدلالي الذي يعكس وعيا متكاملا للممارسة الشعرية وعلاقاتها اللغوية، كانت تتبلور مع الوقت، وتخضع لقواعد تشكيل جديدة قياسا إلى شروط ذاتية وموضوعية؛ ذاتية تتصل باستعداد الشاعر وثقافته ومسعاه التحديثي، وموضوعية ترجع إلى التقاطب الأيديولوجي الناشئ بين شعراء يمين وشعراء يسار، الذي أبرز ـ بموازاة معه – تقاطُبا بين تجديد عروضي- شكلي وآخر دلالي- فكري مهموم بوعي «تجريبي» ورؤية «يسارية وتقدُّمية» للذات والأشياء والعالم.

ولهذا، فإنّ ظاهرة الجيل – على حدّ تعبير محمد بنيس- «لم تولد دفعة واحدة». فعلى امتداد عقد ونصف العقد؛ أي بين أعوام 1956 و1969، كانت الممارسة الشعرية للجيل تتحرك ببطء، ولم تنتج على المستوى الكمّي إلا القليل مما كان مأمولا منها، وأغلبه متفرّقٌ بين الصحف والمجلات (دعوة الحق، العلم، الرأي العام، الأهداف، ألفين، رسالة الأديب، المحرر، آفاق، أنفاس، أقلام). قد تكون مجلة «أقلامط التي بدأت في الصدور منذ مارس/آذار 1964، هي الأكثر انحيازا لحركة الشعر الحديث؛ فعلى صفحاتها كتب رموز الجيل الستيني (أحمد المجاطي، محمد السرغيني، أحمد الجوماري، محمد علي الهواري)، مثلما احتضنت قراءات ومناقشات لم تكن تخلو من توجه يساري وأيديولوجي تقدمي يساير خطها التحريري. لكن في المقابل، لم ينفتح هؤلاء الشعراء على المجلات المشرقية المعروفة، سوى مجلة «الآداب» التي نشرت نصّا أو اثنين لكل من أحمد المجاطي ومحمد الميموني، ونشر فيها عبد الرفيع جواهري بضع قصص بين عامي 1964 و1966. وقد ألحق محمد بنيس في آخر أطروحته الجامعية دليلا مفصلا لمتن الجيل، حسب عناوين النصوص وأصحابها وتاريخ ومكان نشرها. كما لم يُنْشر لشعراء هذا الجيل بين دفّتي كتاب إلا بضعة دواوين؛ مثل: «صامدون» لمحمد علي الهواري 1963، و»الأشياء المنكسرة» لعبد الكريم الطبال 1964، و»أهداني خوخة ومات» لأحمد صبري 1967، و»أشواك بلا ورد» لمحمد بن دفعة 1967، و»آخر أعوام العقم» لمحمد الميموني 1974. فيما تأخر صدور أعمال شعراء آخرين إلى فترات لاحقة؛ بعد عقدين أو ثلاثة عقود: أحمد الجوماري «أشعار في الحب والموت» 1979، وعبد الرفيع جواهري وشم في الكفّ» 1980، وأحمد المجاطي «الفروسية» 1987، ومحمد الخمار الكنوني «رماد هسبريس» 1987، ومحمد السرغيني «ويكون إحراق أسمائه الآتية» 1987، وبنسالم الدمناتي «قفاز بلا يد» 1992. وكان هذا التأخر بالنسبة إلى الجيل ونقّاده عامل تشويش، بل إنّ شعراءه تصرّفوا في متن أشعارهم حذفا وزيادة، وهذا عامل آخر يحجب بدوره تواريخ الحداثة الشعرية في المغرب في بحثها عن نفسها وأمكنة عبورها الخاصة.

ورغم ضعف بنية الاستقبال ووضعية النشر نفسها، ساهمت بعض الجمعيات الثقافية في مواكبة نشاط الشعراء، وتجذير الوعي بالممارسة الشعرية الحديثة؛ مثل «جمعية أصدقاء المعتمد» التي ثابرت، تحت تأثير عبد الكريم الطبال ومحمد الميموني، على إقامة مهرجانها الشعري الوطني في شفشاون من 1965 إلى 1969، وناصرت منذ بيانها الأول مواقف الشعراء التي تتصف بالالتزام، وما يعيشونه من أوضاع تعوق تطوير نتاجهم الشعري. مثلما ساهمت في هذه الفترة جمعيات «البعث الثقافي» في مكناس، و»رواد القلم» في الدار البيضاء و»جمعية الإمام الأصيلي». وكذلك اتحاد كتاب المغرب الذي نظم في ربيع 1975 لقاء ضم شعراء الجيل وتحدث فيه بعضهم عن تجربته الشعرية. كما اتسعت جغرافية المجال الشعري الحديث، إنتاجا وتداولا، بعدما كانت حكرا على الحواضر الكبرى (فاس، تطوان، مراكش). ويمكن أن نضيف إلى ذلك، مأزقا آخر واجه الجيل؛ وهو خفوت حركة نقدية موازية يمكن أن تضيء مسارات الحداثة الشعرية لهذا الجيل، إذ نعثر بالكاد على مقالات لدارسين واكبوها، مثل: عبد الكريم غلاب، ومحمد الأمري المصمودي، وإبراهيم السولامي، والبشير الوادنوني، ومحمد الهرادي، وعبد القادر الشاوي، وإبراهيم الخطيب ونجيب العوفي. وكان هذا النقد يتأرجح بين ما هو «بلاغي كلاسيكي» على نحو ما كانت تنشره مجلة «دعوة الحق»، وما هو «نقد سياسي» يغلّب الأيديولوجي على الفني، واظبت على نشره مجلتا «أقلام» و»أنفاس» أو الملحق الثقافي لجريدة «العلم».

لم يمنع الممارسة الحديثة لهذا الجيل، وسط المآزق التي كانت تواجهها، من أن تكون رياديّة، وقاسية كذلك؛ فهي كانت تؤسس هويّة جمالية وثقافية جديدة على صعيد إنتاج الشعر الحديث في المغرب وتداوله بصورة مختلفة. ومن جهة أخرى، لا تريد أن تدير ظهرها لواقع متحوّل سيلقي ظلاله الكثيفة على جسد النصّ والذات والعالم في آن، دون أن تتنازل في كل الأحوال عن جوهرها التأسيسي من أجل تحرير الفاعليّة الشعرية. فشعراء الجيل الستيني واجهوا واقعا مُركّبا تأثرت به قوانين ممارستهم الشعرية، وألقى ظلاله على رؤاهم الذاتية، ولكن من المجحف أن نفسر متنها على ضوء «بنية السقوط والانتظار»، من خلال ربطها أيديولوجيّا بوضع «البورجوازية الصغيرة» في المغرب وواقعها الاجتماعي، كما صنع محمد بنيس من منظور البنيوية التكوينية في كتابه الشهير «ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب»، وهو يطابق مسبقا بين تحليل النصوص وتحليل المجتمع، ويصل إلى هذا الاستنتاج القاسي: «فإنّ هذا المتن ما هو إلا انعكاس غير مباشر لوضع اجتماعي وتاريخي عاشته هذه البورجوازية الصغيرة، التي عبّرت عن سقوطها وانتظارها ثلة الشعراء».

شعراء وثوريّون

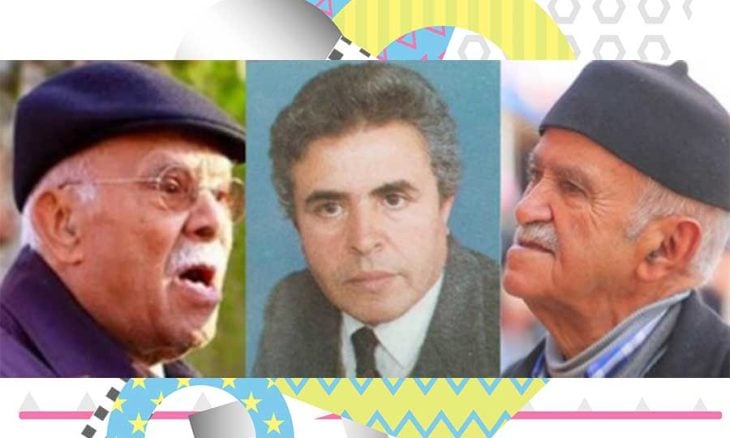

لا يمكن أن نحصر الشعراء الذين عبروا هذه المرحلة التاريخية في عدد مُحدّد، كما جرى في السائد، فهم كثيرون؛ منهم من انقطع عن الشعر إلى العمل الوظيفي، ومنهم من واصل على نهجه في الكتابة أو تجاوزه إلى ما هو أكثر تجديدا، وكانت مشاربهم الجمالية والأيديولوجية متنوّعة بدورها بين يمين ويسار، عبد المالك البلغيثي، عبد الغني السكيرج، إبراهيم الإلغي، محمد الصباغ، محمد الوديع الأسفي، محمد بن دفعة، محمد أبوعسل، محمد الحلوي، أحمد عبد السلام البقالي، إبراهيم السولامي، عبد الإله كنون، محمد علي الهواري، بنسالم الدمناتي، أحمد صبري، حسن الطريبق، علي الصقلي، إلخ). لكن الشعراء الأبرز حالا ومآلا في هذا الجيل المُؤسِّس؛ هم: أحمد المجاطي، ومحمد السرغيني، ومحمد الخمار الكنوني، وعبد الكريم الطبال، ومحمد الميموني، وعبد الرفيع الجواهري وأحمد الجوماري.

هؤلاء الشعراء هم في معظمهم من أبناء الطبقة المتوسطة وحُداة تطلّعاتها وآلامها، جمع بينهم هاجسُ التجديد الشعري، والتقوا في تكوين متونهم النصّية على هذه المُحدّدات الأساسية: استيحاء التراث الشعري، والانفتاح على المرجع الرومانسي، والانتقال من الشكل العمودي إلى البناء التفعيلي، والتأثُّر بشعراء الحداثة في المشرق (السياب، البياتي، عبد الصبور، خليل حاوي، أدونيس، محمود درويش)، وبشعراء الغرب ذوي النزعة الأممية على الأرجح (بوشكين، لوركا، أراغون، ناظم حكمت، نيرودا)، وبرموز التحرير الوطني والقومي والإنساني (عبد الكريم الخطابي، المهدي بن بركة، جمال عبد الناصر، جيفارا، هوشي منه)، وتوزّع ثيمات شعرهم بين الحلم الرومانسي والموضوع الواقعي بمرجعيه الثوري والوجودي، في سياق أطروحة الالتزام بالواقع السياسي والنضال اليومي، والتعبير عن مأساة الذات وهمومها الوطنية والقومية (القضية الفلسطينية)، واعتبار الشعر ضرورة للتغيير في هذا الواقع خلال فترات عصيبة ميّزتْ تاريخ المغرب الحديث (61، 65، 68، 71). كان هذا الشعر يتحدد، انطلاقا من مواقف الشعراء وسياق حركتهم التاريخية، بوظيفته التغييرية، التي تعكس ـ رغم التفاوت في تقييمه – «انفتاحا كبيرا على مشكلات الإنسان»، بل إنّ طرح هذه المشكلات نصّيا كان يخضع في جانب منه لـ»نزعة رومانسية» بما هي تجسيد لزاوية نظر ممكنة تنعش فكرة الذات «المنفعلة» و»المفكّرة» في قلب القضية المجتمعية، وتُعمّق في فهمها الجانبَ المأساوي من تداعياتها في الواقع؛ فهي ذات «مُعمّمة» تستغرقها معاني الحزن والتضحية والنضال، وتريد أن تتمسّك بما يربطها، لغة وموضوعاتٍ، بحلم الجماعة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.

استغرق عطاء جيل الستينيات نحو عقدين من الزمن، إلا أن حداثته استكملت أدواتها الفنية في أواسط العقد السبعيني، قبل أن تمتزج أصوات شعرائه بأصوات شعراء جدد ملاصقين لهم واصلوا مشروع تحديث القصيدة المغربية؛ هم: إدريس الملياني، ومحمد الشيخي، ومحمد عنيبة الحمري، ومالكة العاصمي، وأحمد الطريبق وغيرهم. ثُمّ انضمّ إليهم شعراء أعطوا للحركة الشعرية زخما أكبر بالنظر إلى تعدد الرؤى والمقترحات الجمالية التي أخذت تبري عود هذه القصيدة وتُقيم أودها الفنّي. وقد كتب عبد الله راجع بما يشبه نوعا من الدّيْن إزاء شعراء هذا الجيل: «يعتبرون بحقّ قمة القصيدة المغربية المعاصرة خلال فترة الستينيات، نظرا لاجتهاداتهم في منح القصيدة المغربية نكهتها الخاصة وطعمها المتميز على المستويين معا، المضموني والشكلي».

ماذا بقي من الجيل؟

حين سألت الشاعر عبد الكريم الطبال أحد مؤسسيه المؤثرين، قال: «كوكبة من الشعراء، حاولت جهدها أن تكتشف أُفقا ورؤى جديدة تتجاوز السائد وتتخطّاه. وكانت في ذلك تتأسّى بالحراك الشعري في الشرق العربي، خاصة في العراق، ولكنَّها كانت في الوقت نفسه تتوخى الخصوصية الذاتية في حراكها الشعري. ولذلك، يمكن القول إنَّ الشعر المغربي إبّان هذه المرحلة لم يكن صدى، وإنّما كان صَوْتا طالِعا من تربة الواقع المغربي المضطرم، إلى حدّ أن الشعر عند هذا الجيل كان بلغة السياسة شِعْرا يساريّا من غير أن يرتبط الشعراء تحت خيمة واحدة أو مؤسسة معينة. ومن هنا يمكن القول: إنّ الشعر الستيني كان نقلة نوعيّة في مسيرة الشعر المغربي. بقي من الجيل ما يبقى بعد ذهاب البرعم، وقد صار وردة، وما يبقى من المطر بعد أن يصير شجرة».

كاتب مغربي