قصائد البابا شنودة: روح مصرية ومعان نُسكية

مروة صلاح متولي

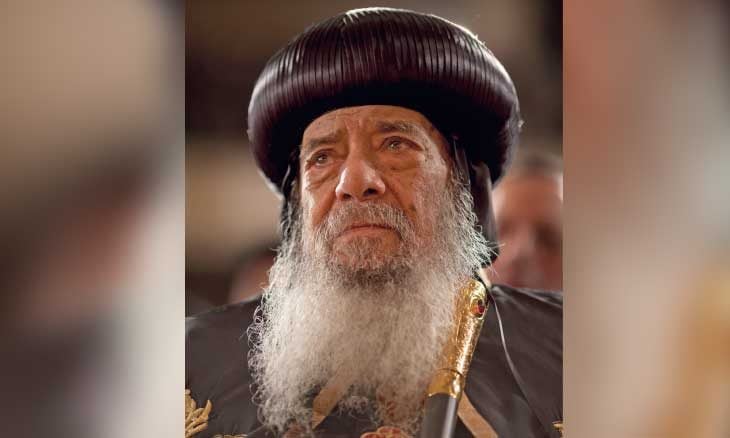

قداسة البابا شنودة علم بارز من أعلام مصر، ورمز كبير من رموزها الوطنية التاريخية، عاصرته أجيال متعاقبة من المصريين طوال فترة جلوسه على الكرسي البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ عام 1971 وحتى وفاته عام 2012، فاستمعوا إلى عظاته وأحاديثه، وعايشوا مواقفه وأنِسوا بحضوره في المناسبات الدينية والوطنية المختلفة.

البابا شنودة الثالث هو «بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر»، كما ينص اللقب الديني أو المنصب الرسمي للبابا في مصر، وهو البابا رقم 117 في تاريخ الكنيسة المصرية، ويسمى بابا الإسكندرية، لأن الإسكندرية هي مركز الكرسي البطريركي الأصلي، والكنيسة المصرية كانت تسمى كرسي الإسكندرية في التاريخ المسيحي القديم، لأن الإسكندرية أقدم من القاهرة بثلاثة عشر قرناً من الزمان. دفن البابا شنودة كما أوصى في دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، أما مولده فكان في منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 1923، وكان اسمه الأصلي عند ولادته «نظير جيد روفائيل». ماتت أمه بعد أيام قليلة من مولده بسبب إصابتها بحمى النفاس، فتربى في كنف الأب وإخوته وأخواته الكثيرات، لكنه ظل يعاني حرمانه من أمه، التي لم يرها ولم ينعم بوجودها. انتقل بين أكثر من مدينة مصرية ليتلقى تعليمه تحت إشراف شقيقه الأكبر، وبعد أن أتم المرحلة الثانوية التحق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً)، حيث درس في قسم التاريخ في كلية الآداب، وانغمس في تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي والحديث. حصل على ليسانس الآداب بتقدير ممتاز سنة 1947 وتابع دراساته العليا في علم الآثار القديمة، وعندما كان في العام الأخير من دراسته الجامعية التحق بالكلية الإكليريكية، أقدم وأهم مكان للتعليم الديني المسيحي، وهي كلية علمية لاهوتية تخرج الكوادر القبطية الأرثوذكسية. بعد ذلك دخل نظير جيد روفائيل حياة الرهبنة، ورسم راهباً باسم أنطونيوس السرياني عام 1954، وبعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً، وعاش وحيداً لمدة ست سنوات في مغارة بعيدة عن الدير، ورُسّم سكرتيراً للبابا كيرلس السادس الذي خلفه على العرش البابوي، وكذلك رُسّم أسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، ورابع أسقف يصبح البابا بعد يوأنس التاسع عشر، ومكاريوس الثالث، ويوساب الثاني.

شاعر في عالم الرهبنة

إلى جانب دوره الديني العظيم ومكانته الروحية الكبرى، يمكن القول إن قداسة البابا شنودة كان من أدباء مصر وشعرائها الكبار، رغم أنه لم يحترف الأدب ولم يتفرغ للشعر، واختار حياة الرهبنة وطريق الله. كان البابا شنودة يكتب وينشر بعض المقالات والقصائد في الصحف والمجلات المصرية، بالإضافة إلى الإصدارات الدينية الكنسية التي أشرف على تحريرها في بداياته، خصوصاً في مدارس الأحد التي كان خادماً فيها، كان أديباً صاحب قول وكلمة، له رؤيته وفلسفته الحكيمة، ويتمتع بروح مصرية عميقة تجعله ركناً من أركان هذا الوطن، وملمحاً من ملامحه التي نعرفها ونحفظها. تلك اللمسة الأدبية كانت تغلف حديث البابا شنودة دائماً، سواء في أحاديثه العامة أو عظاته وأحاديثه الدينية، وكان حديثه يتسم بالصفاء والهدوء، والصوت الخفيض الوقور المتزن، وهو من الجيل الذهبي في مصر تعليماً وثقافة.

أما الشعر فهو موهبة البابا شنودة التي تفجرت ينابيعها في نفسه منذ الصغر، ويمكن القول إن الشعر لديه كان كالهواء الذي يتنفسه، لا يستغني عنه ويمارسه بالسهولة ذاتها قراءة وحفظاً ونظماً، فهو لم يكن موهوباً في قرض الشعر وحسب، بل كانت لديه موهبة خارقة في حفظه أيضاً، فكان يحفظ آلاف الأبيات من الشعر العربي قديمه وحديثه، وفي عصوره المختلفة، وعندما يقرأ قصيدة ما للمرة الأولى يلصق بذهنه ما يعجبه من أبيات وتظل راسخة في ذاكرته للأبد. في بداية عهده بالشعر كان يفضل حافظ إبراهيم على أحمد شوقي، لكن بعد ذلك صار شوقي شاعره المفضل، وكان يحفظ من شعره معظم كتاب «مصرع كليوباترا». كان البابا شنودة شاعراً حقيقياً لا ينقصه شيء من شروط الشعر، وقد نظم الكثير من القصائد قبل حياة الرهبنة، لكنه تخلص من عدد كبير منها، ومع ذلك يعد ما تركه من قصائد ليس قليلاً، ويلاحظ أن الطابع النسكي التعبدي الزاهد في الحياة الدنيا أو «العالم» كما يسمى في المسيحية، يطغى على معظم أشعاره، حتى ما كتب منها قبل حياة الرهبنة. وقد حُفظت قصائده وصدرت في بعض الكتب والمطبوعات، وتم غناء وتلحين الكثير منها أيضاً. كان يكتب الشعر في شتى ضروبه ومواضيعه، وبأشكاله المختلفة من الشعر الفصيح إلى الشعر العامي والفكاهي، والزجل والموال أيضاً، حيث كتب بعض القطع على غرار الموال المصري الذي تتكرر فيه كلمة واحدة، لكن يتغير معناها وتتبدل دلالتها من بيت إلى آخر. القصيدة عند البابا شنودة عميقة المعنى مكتملة الشروط الفنية وزناً وإيقاعاً، وصوراً وأخيلة وجزالة لفظية، وهي قصيدة سهلة الفهم غير غامضة ولا معقدة، تصل بسرعة إلى القارئ الذي سيحب أن يقرأها مرات أخرى عديدة، وربما سيحفظ بعضاً من أبياتها لأنها سهلة الحفظ أيضاً. وكان البابا شنودة يقول إنه يحرص على أن تكون قصائدة سهلة مفهومة للجميع، وإنه كان يراجعها ويعيد النظر في الألفاظ والمفردات التي قد تكون صعبة غير مفهومة، ويستبدلها بألفاظ أخرى أسهل وأكثر وضوحاً، وذلك من سمات الشاعر الذي يحب القارئ ويحرص على أن يكون قريباً منه، فلا يتعمد أن يضع الحواجز والمتاريس في وجهه، ولا يستعرض عضلاته اللغوية أمامه.

من أقدم القصائد التي نظمها البابا شنودة، قصيدة مؤثرة عن أمه التي فقدها بعد أيام من ولادته وظل يعاني فقدها وحرمانه منها، فكتب عندما كان في السادسة عشرة من عمره يقول: «أحقاً كان لي أم فماتت؟ أم أني قد خلقت بغير أم؟ رماني الله في الدنيا غريباً أحلق في فضاء مدلهم.. وأسأل يا زماني أين أحظى بأخت أو بخال أو بعم». ومن أشهر وأجمل قصائده المعروفة قصيدة «غريب» التي يقول مطلعها: «غريباً عشت في الدنيا نزيلاً مثل آبائي»، والمقصود بالآباء هنا الرهبان القساوسة، يصف البابا شنودة في المقطع الأول من القصيدة مظاهر وأحوال غربته بين الناس في هذه الدنيا، واختلافه عنهم في أساليبه وأفكاره وأهوائه وآرائه التي لا يجد لها سامعاً، وعدم فهم الناس له، وما يعيشه الناس من صخب وضوضاء، وما يعيشه هو من وداعة ووحدة وهدوء. وفي المقطع التالي وهو من أجمل مقاطع القصيدة يوضح أسباب تلك الغربة، التي وصفها لنا في المقطع الأول، فيقول: «تركت مفاتن الدنيا ولم أحفل بناديها.. ورحت أجر ترحالي بعيداً عن ملاهيها.. خلي القلب لا أهفو لشيء من أمانيها.. نزيه السمع لا أصغي إلى ضوضاء أهليها.. أطوف ها هنا وحدي سعيداً في دياجيها.. بقيثاري ومزماري وألحان أغنيها.. وساعات مقدسة خلوت لخالقي فيها». وفي المقطع التالي يتحدث عن شعوره بالقوة في مواجهة كل إغراءات الحياة الدنيا فيقول: «كسبت العمر لا جاه يشاغلني ولا مال.. ولا بيت يعطلني ولا صحب ولا آل.. هنا في الدير آيات تعزيني وأمثال.. هنا الإنجيل مصباح ولا يخفيه مكيال.. هنا لا ترهب الرهبان قضبان وأغلال.. ولا تلهو بنا الدنيا فإدبار وإقبال.. أقول لكل شيطان يريد الآن إغرائي.. حذار فإنني أحيا غريباً مثل آبائي».

وكتب عن سيدنا يوسف أو على لسانه عندما أمسكت امرأة فرعون بقميصه قصيدة «ذلك الثوب» وفيها يقول: «هو ذا الثوب خذيه إن قلبي ليس فيه.. كيف أعصي الله منقاداً لذا الشر الكريه… كيف أعصي الله ربي وبهذا الشر أرضى… ناسياً عقلي وديني طارحاً تقواي أرضا». وفي قصيدة «أنت روح» التي تضم الكثير من المعاني النسكية يقول: «أنت روح سابح في عمقه يجتلي الأعماق في صمت رصين.. إن في صمتك سراً لن يرى قدس أقداسه إلا الصامتون». وعن حياة الرهبنة والزهد والتعبد يقول: «هل ترى العالم إلا تافهاً يشتهي المتعة فيه التافهون؟ كل ما فيه خيال يمحى كل ما فيه سيفنى بعد حين… هل ترى الآمال إلا مجمراً يتلظى بلظاه الآملون؟ لست منهم، هم جسوم… بينما أنت روح فرّ من تلك السجون». ومن أشهر أبياته المأثورة قوله: «ما حياتي غير أمس عابر.. هي أمس كلما طال الأمد.. إن يومي هو أمس في غد.. وغدي يصبح أمساً بعد غد».

مواقف لا تنسى

للبابا شنودة الكثير من المواقف التي لن ينساها التاريخ، وإن اختلفت الآراء ووجهات النظر حولها، ومنها موقفه من زيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس وسائر عموم فلسطين، حيث كان يرفض الذهاب إلى القدس، وبقية الأماكن المقدسة في فلسطين وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكان يقول إنه لن يذهب إلى هناك إلا عندما تتحرر فلسطين، ولن يذهب إلى هناك إلا مع إخوته المسلمين، كما أنه منع المسيحيين المصريين رسمياً بقرار من الكنيسة من زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة، والمعروف أن فلسطين هي المكان الذي يحج إليه المسيحيون. وقد تعرض البابا شنودة لبعض الانتقادات بسبب هذا القرار، لكنه أصر عليه. وقد اختلف البابا شنودة مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث رفض معاهدة السلام وزيارة إسرائيل، وكذلك اختلف معه واعترض على ما فعله السادات من إطلاق الإسلاميين المتطرفين على المجتمع المصري من أجل مواجهة التأثير الناصري اليساري الشيوعي، فبثت سمومها وشرورها داخل المجتمع المصري، كان طبيعياً أن يعترض البابا شنودة على ذلك، وأثناء اعتقالات 1981 التي قام بها السادات في نهاية عهده، تم تحديد إقامة البابا شنودة داخل الدير في وادي النطرون.

فقد أشاعت هذه الجماعات ثقافة غير مصرية ودخيلة على المصريين، وحاولت تمزيق الجسد الواحد للشعب المصري، فالمصريون كلهم أقباط بالمعنى الوطني والتاريخي والحضاري، وعندما يتخلى المصري عن قبطيته، فإنه يتنازل ويضحي بجزء كبير وأساسي من هويته وثقافته، ويضعف بنيانه المصري القوي لصالح هويات وثقافات أخرى دخيلة وغريبة على الجسد المصري، تربكه وتشوهه وتتركه مسخاً هزيلاً، وتتخذ من حطامه قاعدة للوقوف والنهوض. فالمسيحي المصري قبطي، والمسلم المصري قبطي وإن لم يعتنق الديانة المسيحية، والمسيحيون في مصر هم ملح الأرض وأهلها الأقدمون بحكم التسلسل التاريخي، واللغة القبطية المحفوظة داخل الكنيسة ولدى عدد كبير من مسيحيي مصر، كانت لغة المصريين جميعاً قبل دخول العرب المسلمين إلى مصر، ومن أسف أنها انحسرت وتم تهميشها وحبس حدودها داخل الكنيسة، بينما كان من الممكن أن تستمر كلغة للمصريين إلى جانب اللغة العربية، وفي ذلك اتساع ثقافي ومضاعفة حضارية تبدد محدودية الأفق، فلا بأس في أن تتحدث الأمة بلغة واقعها وحاضرها، مع أن تحتفظ بلسانها القديم الذي يميزها ثقافياً وحضارياً، ويبرز هويتها الخاصة طوال الوقت كقوة رادعة في وجه محاولات المسخ والتشويه، خصوصاً أن اللغة القبطية هي الحلقة التي تصلنا كمصريين بلغة أجدادنا الفراعنة، وهي التطور الطبيعي السلس والمتدرج للسان المصري القديم بمخيلته وتعبيراته ورؤيته للعالم، التي تتجلى في طريقة نحته للكلمات وصياغة التراكيب اللغوية.

كاتبة مصرية