الشرع والشرعية: من خنادق إدلب إلى قاعات الأمم المتحدة

الشرع والشرعية: من خنادق إدلب إلى قاعات الأمم المتحدة

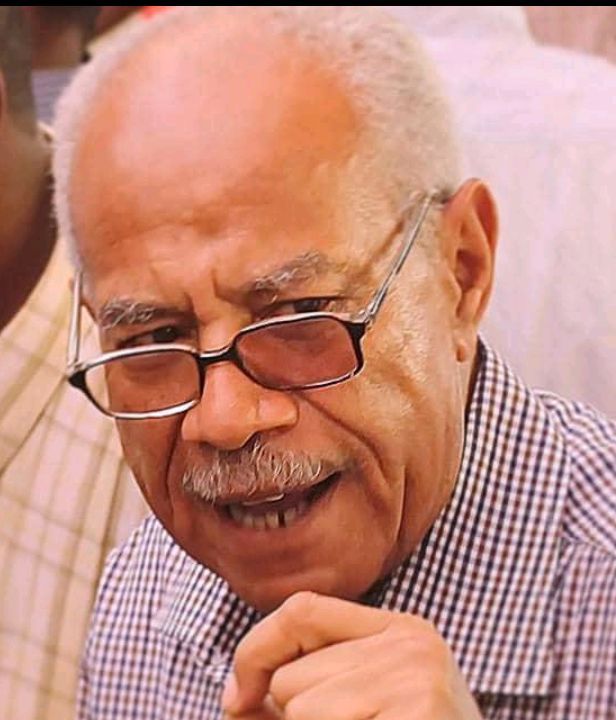

وائل مرزا

كاتب من سوريا

قد لا يكون ثمة مشهدٌ جانبي أكثر تعبيراً عن عودة سوريا برئاسة أحمد الشرع إلى قلب النظام الدولي، ومن بوابة نيويورك والأمم المتحدة، من مشهد مغادرة غير بيدرسون، المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، موقعه، وقبل وصول الشرع بأيام فقط. فقد دخل الرجل على السوريين في بداية مهمته بجملة صادمة: «الأسد انتصر… وعليكم أن تتقبلوا هذه الحقيقة وتتأقلموا مع الواقع الجديد». كانت تلك العبارة انعكاساً لجوهر عمل الأمم المتحدة حين تواجه موازين قوى مختلّة، يتمثل في الاعتراف بالأمر الواقع والضغط على الضحايا للانحناء أمامه. غير أنّ الرجل نفسه وجد طريقه مؤخراً إلى «الاستقالة المهذبة» التي تخفي في طيّاتها طرده من موقعه، بعدما فقد أي قدرة على الاستمرار، وأصبح عبئاً على توجه المنظمة الجديد، والتي فضّلت أن تجعله كبش فداءٍ حفاظاً على آخر بقايا مصداقيتها.

ثمة رسالةٌ سياسية واضحة وبالغة الأهمية هنا، لم ينتبه إليها كثيرون، في أن (يخرج) بيدرسون من قاعات الأمم المتحدة قبل أن (يدخل) الشرعُ إليها. فهذه النهاية ليست خبراً رمزياً أو تفصيلاً إدارياً عابراً، ولا هي مجرد مصادفة زمنية، وإنما هي تمثيل صارخ لطبيعة النظام الدولي ذاته. فالأمم المتحدة، كوجهٍ يعكس توجهات هذا النظام القائمة على موازين القوة المختلفة، تتعامل دائماً مع الوقائع والدول من منظور القوة والضعف، لا من منظور العدالة أو المبادئ. وحين يتغير ميزان القوى على الأرض، تتبدل اللغة والسياسات، لتنتقل من خطاب «القبول بالأمر الواقع» إلى خطاب «الاحترام والتعاون» مع الفاعل الجديد. واليوم، إذ يُطوى ملف بيدرسون، غير مأسوف عليه من قبل السوريين، تُطوى معهُ مرحلته بكل ملابساتها وقراراتها بشكلٍ نهائي، ونجد أمماً متحدة أخرى ـ أيضاً كوجه للنظام العالمي ـ تحترم سوريا القوية وتتعامل معها بما يليق، وبشكلٍ تتجلى معه قاعدة ذهبية للسياسة الدولية تؤكد أن المسألة ليست في الأقوال والشعارات، وإنما في موازين القوة وقدرة الدولة على فرض حضورها.

وإذا كان ذلك المشهد يقدم خلفيةً لرحيل مرحلة بكاملها، فإن ما تلاها من لقاءات للشرع في نيويورك يقدم صورة معاكسة تماماً يتمثل في حضورٍ قوي واقتحامي في قلب النظام العالمي، وقدرة على أن تكون الولايات المتحدة نفسها ـ التي لاحقته أعواماً بجائزة عشرة ملايين دولار ـ بوابةً لهذه العودة. وفي هذا السياق يبرز لقاء الشرع مع الجنرال ديفيد بترايوس كأحد أبرز العلامات الرمزية والسياسية معاً. وهذا، بدوره، ليس حدثاً بروتوكولياً عابراً، وإنما جاء مرسوماً كلوحةٍ سياسية وتاريخية تحمل في طياتها ما يُشبه تكثيفاً للتاريخ في مشهدٍ واحد.

فبترايوس لم يكن مجرد جنرال عادي، وإنما كان قائد القوات الأمريكية في العراق، في اللحظة التي كان فيها الشرع نفسه سجيناً في سجون الاحتلال الأمريكي. هذه المفارقة، التي استهل بها بترايوس حديثه، تكشف، في رمزيتها، عن جوهر التحولات الكبرى: كيف يتبدّل ميزان القوى، وكيف يتحوّل من كان مُطارَداً ومُعتقلاً إلى ندٍّ يجلس مع أحد أبرز العقول العسكرية الأمريكية في قاعات نيويورك. لكن الأهمية لا تقف عند البُعد الرمزي. فحين وجّه بترايوس أكثر من سؤال حول تفاصيل الإنجاز العسكري الذي حققه الشرع، مُعبّراً عن إعجاب صريح به، كان ذلك بمثابة اعتراف من داخل العقل العسكري الأمريكي بأن ما جرى لم يكن «مسرحية تسليم وتسلُّم» كما يحاول البعض تبسيطه أو تسفيهه. وهذا تفصيلٌ مهم، يُضعفُ السردية المؤامراتية التي تختزل عملية تحرير سوريا في لعبة قوى فوقية، ويُظهر أن دور الشرع كان فعلاً قيادةً استراتيجية لا يمكن إنكارها.

كيف يتبدّل ميزان القوى، وكيف يتحوّل من كان مُطارَداً ومُعتقلاً إلى ندٍّ يجلس مع أحد أبرز العقول العسكرية الأمريكية في قاعات نيويورك؟

لكن لقاء بترايوس لم يكن سوى محطة أولى في سلسلة لقاءات، تضمنت وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ومجموعةً من القادة الدوليين، وعكست أن حضور الشرع ليس مجرد زيارة، وإنما تحول إلى منصة متحركة لعلاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع قيادات دولية بارزة. وهذه اللقاءات تمهد كلها لكلمة الشرع المرتقبة جداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكلمة التي كُتب هذا المقال قبل إلقائها، لكن من المتوقع أن تكون إعلاناً سياسياً واضحاً عن انتقال سوريا من مرحلة المطاردة والشيطنة إلى مرحلة الشرعية الدولية الكاملة. إنها لحظة «تكثيف للتاريخ» حيث تتحول صورة المطارد بالأمس إلى زعيم يخاطب العالم من على المنبر الأرفع في النظام الدولي.

هنا يظهر البعد الفلسفي والسياسي للحظة. فحين يصل أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة رئيساً لسوريا الجديدة، بعد أن كان مطلوباً لديها العام الماضي بجائزة قدرها عشرة ملايين دولار، فإننا نقف أمام مشهد لا يشرحه إلا واحدٌ من تجليات تعبير هيغل عن «مكر التاريخ». ذلك المكر الذي يجعل القوى الكبرى تضع كل ثقلها لشيطنة شخص أو مشروع، ثم تفتح له الأبواب حين يتبدل ميزان القوة وتتشكل معادلات جديدة على الأرض. وهو تحولٌ يذكّر بقصة نيلسون مانديلا، الذي انتقل من زنزانة روبن آيلاند، حيث وُصم بالإرهاب والخطر على الأمن الدولي، إلى قصر الرئاسة في بريتوريا، حيث صار رمزاً للسلام والعدالة، ومنها أيضاً إلى منبر الأمم المتحدة. إنها المسافة ذاتها التي يقطعها قادة استثنائيون في التاريخ، حين يجتمع عناد الإرادة مع مرونة البراغماتية، وحين تتحول التضحيات من طاقة غضب إلى مشروع بناء. وهو ما يصفه ماكس فيبر، في الأدبيات السياسية الحديثة، بـ«الكاريزما المؤسِّسة» متمثلاً في القدرة على تحويل التجربة الفردية والتضحيات إلى شرعية جماعية تُترجم في مؤسسات الدولة.

إن المقارنة بين هذا النمط القيادي الذي يمثله أحمد الشرع وبين النمط الهش الذي جسده بشار الأسد تكاد تختصر معنى التحول السوري كله. فبينما كان الأسد الهارب رمزًا لنظامٍ قائم على الفردية الضيقة والاحتماء بالأجهزة، نظام لا يعرف من السياسة سوى تزييفها بالقوة الغاشمة، يبدو الشرع وكأنه يحاول تقديم نموذجٍ آخر يتمثل في قيادة ولدت من قلب المعركة، واختبرت السجون والمنافي والخنادق، ثم استطاعت أن تنتقل إلى منابر الأمم المتحدة بنفس الأدوات التي يُصاغ بها التاريخ، من التضحيات، والتحالفات، إلى القدرة على تحويل الضعف إلى مصدر قوة.

وربما تكتسب إجابة الشرع على أحد أسئلة بترايوس قيمتها الاستراتيجية في هذا السياق. فعندما سألهُ عن مصادر قوته في مواجهة الضغوط، تحدث الشرع عن الشعب السوري، بتاريخه وثقافته، كمصدرٍ رئيسي لتلك القوة. وهذه لا تبدو خطابة بقدر كونها إعلاناً عن مصدر شرعية متجذر، حيث تبدو السياسة، كما يقول ريموند آرون، فن الممكن في ظل الضرورات، لا في ظل الأماني. والواضح أن الشرع يحاول ترجمة ذلك بالربط بين عمق اجتماعي وثقافي متين، وبين القدرة على إدارة التعقيد والفوضى التي رافقت مرحلة ما بعد التحرير. وهذه العلاقة بين الشرع والسوريين لم تبقَ في دائرة الكلام خلال الزيارة، وإنما وجدت بعض ترجمتها العملية في إصرار الشرع على أن يكون لقاؤه مع الجالية السورية في أمريكا أولَ نشاطٍ له بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، قبل أي لقاء سياسي آخر.

سيكون سهلاً، على الدوام، قراءة المشهد السوري، الذي يتطور، بكل تفاصيله، وبسرعةٍ ملحوظة، بعمومياتٍ تستند إلى أحكام مُسبقة، وتنبثق من موقفٍ أيديولوجيٍ ضاغط، وتفكيرٍ رغبويٍ يقتضيه المقام. لكن هذا سيكون مأزقاً مزدوجاً لأنه لن ينفع لا في تفسير الظاهرة بشكلٍ أقربَ للدقة، ولا في التعامل المنهجي معها.

من هنا، تبدو ثمة ضرورةٌ مُلحّة، سوريا، وربما عربياً، لقراءة هذا المشهد بمنطق المعاني الكامنة والرموز فيه دون خلط ذلك بالعواطف والمشاعر، وبمنطق السياسة كفن الممكن، بعيداً عن التنظير والشعارات. فالخبرة التاريخية تبين أن الواقع غالباً ما يتشكل عملياً على الأرض قبل أن يُصاغ له إطارٌ نظري مناسب يفسّره. وقد يكون الحدث السوري الراهن من تلك الظواهر المفصلية التي تأتي مغايرةً جذرياً لما سبقها، بحيث يحتاج الأمر وقتاً كافياً لإبداع لغة جديدة ومصطلحات مختلفة تُنَظِّم عمليات فهمها وتحليلها.

غير أن المعضلة تكمن في ميل الكثيرين إلى قراءة هذه التحولات بمنطق الماضي المتخشب ومفاهيمه البالية، بينما هي في جوهرها تنغرس، بقوةٍ، في أفق المستقبل. هنا بالذات يتأكد أن سوريا لا تعيد، فقط، كتابة حاضرها، وإنما ربما تقدم فرصةً، من قلب تجربتها، للفكر السياسي العربي والدولي لإعادة النظر في أدواته ومقولاته، وربما لإعادة تعريف معنى الدولة، ومعنى الشرعية، ومعنى القيادة، في عالم يزداد تعقيداً وتشابكاً.

كاتب سوري