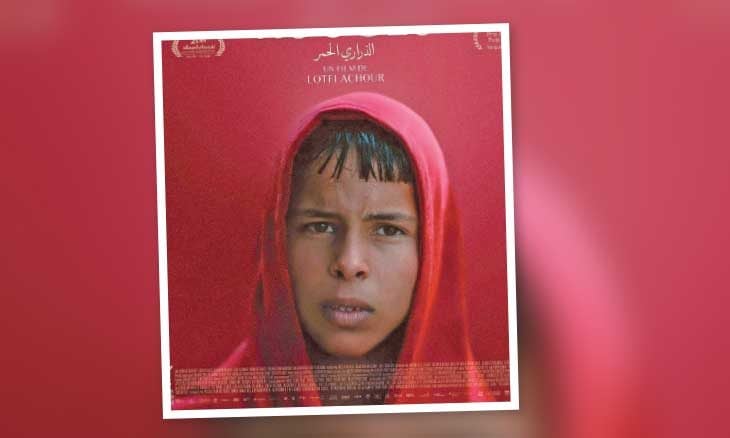

«صور معلقة على السور» رواية المصري محمد صفوت: طبقات البناء السردي والشخصيات بين الاستمرار والتلاشي

«صور معلقة على السور» رواية المصري محمد صفوت: طبقات البناء السردي والشخصيات بين الاستمرار والتلاشي

عادل ضرغام

في روايته «صور معلّقة على السور» للكاتب محمد صفوت توجهنا الرواية بقوة إلى قانون الحياة الذي لا يتغيّر باختلاف العصور، فالحياة تحوّل دائم ضد الثبات، بزوغ وصعود يفضي بالضرورة إلى سقوط، لا شيء يستمرّ على حاله، فقانون الحياة أو الزمن يغيّر في الوجوه أو الأشكال بالإضافة إلى تغييرات السياسة أو السلطة أو القوة وتحولاتها، والمكان الممتد يظلّ هو الشاهد الوحيد على هذه الطبقات المتوالية والمتداخلة، وعلى تكوينات سوسيولوجية ومذهبية وأيديولوجية تتكوّن وتتداعى لأسباب عديدة.

هي رواية لتشكيل الطبقات واستبقائها داخل المتخيل، وللإشارة إلى عنف التحولات واختلافها من سياق زمني إلى آخر، تؤسس وجودها، وتراقب صعودها واكتمالها، وتراقب في الوقت ذاته ذوبانها ومحوها، نتيجة لأسباب عديدة، الرواية أقرب إلى عزف ممتد للوجود والمحو، وللمكان الذي يفقد ويكتسب شيئا من كل طبقة مهيمنة أو مسيطرة من خلال البشر أو أدوات السلطة ارتباطا بنسق سياسي عام، سواء أكان مشيّدا للحرية أو قامعا لها.

الرواية – بالرغم من ارتباطها بشخصيات وصراعات حياتية خاصة – تظل مشدودة إلى الهم السياسي العام، وإلى تحولات الذات الجمعية كل فترة زمنية، من خلال الإضافات أو التوجهات التي تخلقها كل مرحلة أو كل توجه، فيحدث هناك تحويل أو تحوير جزئي لهذه الذات، لكنه تحويل أو تحوير لا يقضي على أسس الهوية التي تظلّ مختزنة ساكنة، وفي لحظات معينة تدبّ فيها الروح مرة أخرى، فتستحضر تمثالها القديم، أو نموذجها المتخيل البرّاق، وتحذف الطبقة الغريبة العالقة، ولا يتبقى منها إلا ما يدلّ عليها بوصفها تاريخا سابقا أحدث خلخلة جزئية في تكوين الذات الجمعية.

الشخصيات السردية بين الاستمرار والتلاشي

تشتغل الرواية في كل جزئياتها، سواء أكانت أساسية أم فرعية على الواقعي والمتخيل، وأيهما أقرب إلى الحقيقي إذا كان يمكن الحديث عن شيء حقيقي. نعمات شامل الشخصية الرئيسة الواقعية تقابلها زينة أو (زينة فقط)، ويلح التقابل أيضا بين التمثال -أو التمثالين – ونعمات، والجسد الحقيقي والجسد المتخيل المسروق. فالفن – في ظل ذلك الفهم- قيمة مضافة إلى الواقع، يتجلى ذلك بشكل أكثر وضوحا إذا استحضرنا مساحات التأويل للشخصيات المستمرة في النص الروائي، وما تشير إليه من دلالات ترتبط بهوية جمعية، لها بهاؤها المشابه لبهاء التمثال في مقابل وجودها الواقعي وتشظيها الملموس. فالتمثال- بالرغم من كونه علامة تجارية لشوكولاتة مانشيني- أصبح قبلة يقصدها الفنانون وطلاب الجامعات الذين كانوا يتحلقون حوله بوصفه إطارا تعليميا.

فالتمثال – في الأساس – صنع لأمر يفترض فيه التمدد والاستمرار، ولكن تحريكه أصبح سبيلا لمناقشة توجهات فنية ووجودية ينبع من أزمة الذات الفردية والجمعية ومحدوديتها، وخوفها اللافت من الزمن وأصابعه اللعينة. فالفن أو التمثال أداة مقاومة للفناء والمحو الذي أصبح- في منطق الرواية ومنطق الحياة بوصفها تجربة معيشة- شاهدا على تحلل الجميع، فمراقبة التمثال ومعاملته ككائن حي فيها نوع من استحضار الماضي ومقاربة ثباته وتغيراته، ومحاولة تثبيته في ظل فعل النكران والنفي الخاص بنعمات لجسدها الآني.

ومع كل طبقة تالية يمكن أن نجد صورة مغايرة، بداية من ثورة 1952 والمدّ الناصري، والانحراف عن ذلك من خلال العلاقة الاستغلالية والانتهازية برمز من رموز الانفتاح والرأسمالية (يحيى خليل) بوصفه نموذجا كاشفا عن التحول من اليسار إلى المد الديني طبقا للنظرة البرجماتية في فترة السادات، حيث يتمّ استغلال نعمات أو جسدها بوصفه آلة جنسية للوصول إلى أهدافه. وفي ظل ذلك يمكن النظر إلى شخصية (زينة) أو (زينة فقط)، فهي تشكل المتخيل المرتبط بالتمثال الذي تراقب من خلاله مدى ابتعادها أو اقترابها من الأسس الأولى للهوية الجمعية، فهي الجذر الأيقوني المستمر بالرغم من التغييرات المصاحبة. فصوت زينة في الرواية ليس صوتا سرديا بقدر ما يشكل صوتا تأويليا به نوع من المقاربة للحكاية، فهي تقدم حكاية لحكاية أخرى بطلتها نعمات شامل التي لا تنفصل عنها، بل تعدّ امتدادا لها.

وفي ظل هذا الترابط بينهما تؤسس الرواية مساحات من التشابه والتداخل، فكلاهما تعرض للتحرش، فمشهد ميلاد زينة في النص الروائي، ووصولها إلى منزل نعمات هروبا من تحرّش ما بواسطة يد خشنة غليظة يشابه تحرّش زوج الأم مع نعمات، يتجلى ذلك في قولها: (حين تجاوزت السادسة عشرة رأت أمي أن تتخلص من عبء هذا الجسد الفاتن الذي أحمله، خاصة بعد أن تزوجتْ من رجل دنيء، لم يتوقف عن محاولة الإيقاع بي)، ويصل التشابه ذروته حين تقول لحظة رسم صورتها مع الفنان البلجيكي (سلّمني لذكريات موجعة، زوج أمي وهو يختلس النظرات من فرجة باب الحمام، وأنا أستحمّ، محاولات أولاده العديدة والمريرة للعبث بجسدي، محاولاتي العديدة للهروب من المنزل).

زينة في النص الروائي لا تنفصل عن نعمات، وإن أعطيت شكلا مختلفا ووظيفة تأويلية لحكاية داخل الحكاية، فإذا كانت نعمات تراقب ذاتها وتحكي قصة نفسها، فإن زينة تراقب ذاتها وتسرد سيرتها، وفي الوقت ذاته تراقب نعمات وتحكي حكايتها، لمعاينة حجم الاختلاف والابتعاد. وهما حكايتان لا تختلفان إلا بقدر مراقبة التغيّر الحادث الذي يغيّر في طبيعة الوجه أو النموذج المتخيل، يكشف عن ذلك قول حجازي: (من أين لك بهذه المؤخرة يا زينة؟ قالها بنبرة فيها من الدهشة قدر ما فيها من الاتهام)، أو قول نعمات في مخاطبة زينة وحديثها عن ثوب الدانتيل الذي يشكل مساحة توحد بينهما (سيصبح على مقاسك بعد أسابيع قليلة، طلبتْ مني أن أعيده إلى الدولاب، وأنا أضعه مكانه رأيت دفترا ضخما يتخفى بين الملابس يشبه تماما الدفتر الذي أدون فيه حكاياتي).

هذا التعدد في الرواة أضفى على عالم الرواية نوعا من الحركة، فليس هناك خيط ضيق ثابت، ولكن هناك سرد وتجميع لحكايات عديدة من نقاط زمنية مختلفة، ينحو بعضها إلى التفصيل، وبعضها ينطلق من المتشكل النهائي، فالسرد في بعض الفصول يبدأ من قمة الحدث، وفي الخيوط السردية الأخرى يقدم تفصيلا، لكي تكتمل الحكاية بعد عناء التجميع لعناصرها. في بعض فصول الرواية يبدأ السرد موضوعيا محتميا بالغياب، لكنه في لحظة ما يتحوّل إلى متكلم، على نحو ما يمكن أن نرى في سرد الرواية عن الخواجة (جاك). وفي أحيان أخرى تترك الرواية منصة السرد للمتكلم، لكنه يرفد ذلك بجزء خاص من السرد الموضوعي القائم على الغياب، لأن السرد الموضوعي يحمل نوعا من المعرفة وبراحا لتأويل الحدث بعيدا عن محدودية وانحياز الذات.

داخل السرد الروائي هناك إشارة لخطاب سرد المطويّات، والمطويّات كما تجلى في النص الروائي تمثل نصّا ملغزا مكتنزا أشبه بالتوقيعة في نصوص النثر القديم، فهي مملوءة بالمجاز، وتتجلى في لغة أقرب إلى لغة الحلم أو النبوءة. والمطويات في النص الروائي تشكل مرتكزات أو أوتادا، لتشكيل الحكاية أو سدّ فجواتها، أو لاختيار توجه من التوجهات العديدة.

طبقات البناء السردي

السرد قائم على فكرة الطبقات بالرغم من هذا التعدد أو التفتيت الكاشف عن العمل وإعادة العمل المستمر على النص الروائي، هذه الطبقات تبدأ في الظهور ثم ترتفع وتعود أدراجها إلى المحو، فكل طبقة لها شخصياتها التي تنشأ في وجودها، وتتأسس في حدودها، ولكن وجود هذه الشخصيات وجود لحظي زمني، مرتبط بناموس الحياة وسلطة الزمن، وهذا مباين للوجود الممتد الذي أشرنا إليه سابقا، لأنه وجود يمثل إشارات لأفكار وقيم ودلالات أقرب إلى الروح التي تتأثر، فتغيب جزئيا، ولكنها تعاود الظهور دون أن تفقد شيئا من بهائها القديم، فالشخصيات هنا جزئيات طارئة أو مكوّن من مكونات الطبقة، يتمّ ردمها بانتهاء زمانها، ووجود الشخصيات محدد، أما المستمرون فيأخذون وجودا رمزيا أكبر من كونهم شخصيات بها حياة دافقة.

تأتي بعد ذلك الطبقة التي أحدثت خلخلة لافتة، من خلال التوجه الرأسمالي والبرغماتي الذي يفقد كل الأشياء قيمتها بتحويلها إلى سلعة، وهذه الطبقة تمثلت في مظاهر عديدة، ولعلّ أهمها يتجلى في المدّ الديني، وانتشار طبقة من الشطار والانتهازيين، بالإضافة إلى التحولات التي أصابت المنتمين إلى الطبقة السابقة. ويمكن التوقف عند إطارين: الأول يتمثل في المدّ أو المذهبية الدينية وظهورها بشكل ملموس، وكأنها أصبحت سياقا عاما في المدارس والجامعات والشوارع، ويعد الشيخ (عبود) الذي يشير إلى نموذج واقعي محدد، ظلّ سجينا في عهد ناصر وأفرج عنه في عهد السادات، علما على هذه المرحلة ومرتكزات تلك الطبقة، فلكل طبقة أعلامها التي تكشف عن التجاوب بين السياسة والتنظيمات الدينية، وذلك للقضاء على الفكر اليساري في مرحلة سابقة. فالشيخ عبود يأتي بوصفه علما على انتهازية التجمعات والتنظيمات الدينية، فهذه التنظيمات على اختلاف مشاربها وتوجهاتها، يجمعها خيط واحد يتمثل في الثبات المشدود إلى الحركة للخلف وليس للأمام.

أما الإطار الثاني فيتمثل في طبقة الانتهازيين والشطار، وهم لم يتشكلوا من فراغ، ولكنهم متحولون من النسق الناصري السابق الذي لم تعد له فاعلية، في ظل هيمنة نسق جديد، ويمكننا التوقف عند شخصيتين: هما (زيزي)، و(يحيى خليل)، فقد ارتبطا بالمد الناصري في فترة الجامعة، ولكنهما أدارا ظهريهما لهذه المبادئ بعد سطوة طبقة السادات. أما المرحلة الأخيرة – وهي مرحلة ليست لها ملامح فارقة أو قارة – فهي مرحلة أو طبقة تغيّر أسسها ومرتكزاتها ورجالها بعد انتهاء الأدوار، وأقطابها كان لهم وجود فعّال في طبقة سابقة، ولكن دورهم أخذ شكلا أكثر قوة وتأثيرا في المرحلة أو الطبقة الأخيرة.

ربما يكشف عن ملامح الطبقات المتوالية في تعاملها مع المكان، ومع نعمات وتمثالها النموذجي، مجموعة المسميات التي أطلقت على المكان بداية من أرض المشتل، مرورا بمصنع كامورا للشكولاتة، مصنع الصواريخ، الخرابة، السنتر. فكل لفظة كاشفة عن التوجه الطبقي العام الذي يغيّب الوجه الحقيقي، ذلك التغييب الذي تقاومه نعمات بطقس الآلام اليومي كل صباح في إزالة ما علق بجسدها من أثر الطبقة بمساعدة وحضور النموذج الرائق والمستمر للهوية أو للذات الجمعية المتمثل في زينة أو على حدّ تعبير الرواية (زينة فقط).

محمد صفوت: «صور معلقة على السور»

دار المحرر للنشر، القاهرة 2023

350 صفحة.