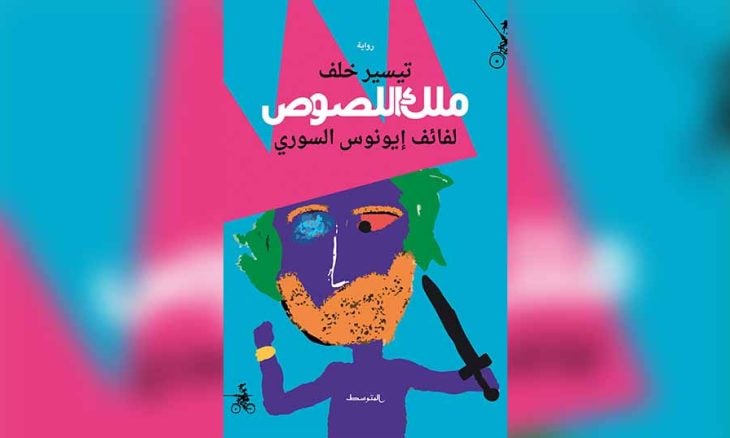

«ملك اللصوص» رواية الفلسطيني تيسير خلف: تداخل الحاضر والماضي والمستقبل في اللحظة السورية

«ملك اللصوص» رواية الفلسطيني تيسير خلف: تداخل الحاضر والماضي والمستقبل في اللحظة السورية

المثنى الشيخ عطية

ترتقي الرواية التاريخية إلى مستوى رواية الماضي والحاضر والمستقبل، عندما تسكن قلب القارئ، متداخلةً بأحداث حياته، متفاعلةً مع نبض تمتّعه بفن الرواية، ومتألّقةً بمستواها هذا حين تتلاعب بجينات تفكيره وتدفعه للتغيير في مساراته؛ مثلما تفعل رواية «ملك اللصوص ـــ لفائف إيونوس السوري»، التي لا تكتفي بمحاولة جعل التاريخ مرآةَ حاضرٍ كشّافةً للمستقبل، بل تزيد ذلك بمسك أذن تأريخ المنتصرين الماضين وفركِها إلى حدِّ صراخ الاعتراف بحقيقة ما راكموا من أكاذيب لتغطيةِ مجازرهم، وتزوير مخازيهم، وصنع صورةٍ خادعةٍ لأوهام مجدهم. وتزيد ذلك أكثر بما هو أخطر على مقلّديهم من أهل الحاضر الذين يجدون أنفسهم عراةً في مرآتها التي تختفي فيها الأزمنة وتتجلّى زمناً واحداً في عين القارئ؛ يحفر تساؤلاً مذهلاً في لا وعيه عمّن يكتبُ من؛ الماضي أم المستقبل، وتساؤلاً أشد إذهالاً إن لم يكن المستقبل هو من يكتب الماضي، وإن لم يكن الروائي الباحث تيسير خلف صاحب هذه الرواية المتداخلة، ومرتدي وجهَ أونوس الأفاميّ، في مجاراةٍ لسحرية هذه الرواية، قد وجدَ خلال بحثه عن الربّة السورية «أترعتا» بين كهوف شاطئ المنفى الصِّقلِّيِّ، ثُقباً دوديّاً يقوده من الماضي إلى واقعنا ليضع مرآته المتغايرة باختلاف لون عيني بطله أمامنا، فيصيبنا برعب التساؤل إن لم يكن وعيُنا هو من يوجِد ويعدمُ الزمن.

«ملك اللصوص»، إيُونُوس، بمعنى المُسلّي كما سمّاه الإغريق والرومان تزويراً، وأُونُوس بمعنى العون باللغة السورية الأصلية، كما يروي هو نفسه حقيقته؛ روايةٌ يتداخل فيها ماضي ثورة العبيد السوريين التاريخية التي سبقت ثورة سبارتاكوس، على جور الرومان في صقلية، وإقامتهم مع من التحق بهم من عبيد، مملكةً للحرية والكرامة عام 136 قبل الميلاد، دامت ما يقارب الأربع سنوات، وعانت ظلم تعتيمها. مع حاضر ثورة الربيع السوري في آذار (مارس) عام 2011 الميلادي، قبل أن يقضي على الماضيةِ الرومان بفعل تناقضاتها وصراعاتها الداخلية قبل الخارجية التي عانت فيها روما مرارة الهزيمة على أيدي أبطالها، ويقضي على الحاضرة الروس والإيرانيون بتوافق إقليمي دولي متواطئ بين المستبدّين على إعادة إنتاج الاستبداد، وإعدام أيّة ديمقراطية سوريّة علمانيةٍ تقلب موازين الشرق الأوسط، وتؤثّر على ما يتمّ وضعه للعالم من موازين، حيث:

«كان، كما رأيتُه عن كثب، هشّاً، ضعيفَ الإرادة، بل هو أحمقٌ، لاشكَّ في حماقته، ولو تغاضينا عن ضحكاته البلهاء في المواقف التي لا تستدعي ضحكاً، كيف يمكن لنا أن نفسّر قراره الغريب بمعاقبة العاصمة فور تنصيبه ملكاً؟/ أجل؛ عاقب عاصمته بدعوى أنها أهانت كرامة والده، الملك السابق ديمتريوس الشهير بلقب «المخلّص» الذي انقلب عليه غريمه ألكسندر بالاس./ هل ثمّة ملكٌ عاقلٌ يعاقب عاصمة مُلْكِه؟ أجل إنه ديمتريوس «المنتصر» في معركة واحدة فقط، هي معركته ضد شعبه».

من دون إغفال فعل تناقضات هذه الثورة الداخلية المتداخلة بسوس الطائفية والتحريم الديني المتشدّد في هزيمتها، حيث: «خلَط زيوكسيس بين (صحيفة قانون الربّة) و(صحيفة المحرّمات) المختصة بالأعياد والمعابد». وانحدار التشدّد الديني إلى ما يفوق الجدل البيزنطي حول جنس الملائكة، ويوصله إلى السّخرية المريرة، في الفصل الساخر «عصبةُ السمك المقدس» الذي يعرض فيه خلف أفكار أونوس، كاهن الربّة أترعتا الوثنية المعادل لأنبياء الديانات التوحيدية، بسرد حواره مع قائد جيشه المتشدّد زيوكسيس، حيث: «قال:/ ـــ نعم، لقد رأيتُ الكثيرين يأكلون السمك./ ضحكتُ في سرّي من سذاجته، فالناس بدأتْ تأكل جيفَ أطفالها، فكيف لا تأكل السمك؟!/ قلت:ُ/ ـــ هل تظنّ أن الربّة غاضبةٌ من أجل السمك؟/ قال بثقة مطلقة:/ ـــ إن لم تغضب لأجل السمك المقدّس، فلأيّ شيء آخر ستغضب إذن؟ هل نسيتَ الصحيفة الثانية التي أرسلتَها لنا قبل مدة، وحدّدت فيها المحرّمات التي ينبغي على شعبنا السوري أن يتجنّبها؟/ قلتُ:/ ـــ لم أنسَ ذلك البتّة، نعم، السمك محرّم علينا نحن السوريين، ولكن، ليس السمك كلّه، بل ذلك الموجود في البرك المقدّسة، وليس سمك البحار والبحيرات والأنهار./ قال بإصرار:/ ما الفرق بين سمك البرك المقدسة وسمك البحار والأنهار؟ كلّه سمك./ قلتُ ساخراً:/ وماذا سنفعل لتلافي غضب الربّة من آكلي السمك؟/ قال:/ ـــ سنعاقب كل من نقبض عليه وهو يرتكب هذه المعصية».

هذا مع الإشارة الواضحة أن الرواية تُخلِص لمصداقية البحث التاريخي رغم جموح خيالها المتماثل بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وأنها لا تَذكرُ صراحةً هذا التداخل، وإنما تُطْلِقه، في المقارنات المذهلة التي تتشابك في ذات القارئ، وتنقلُ ذاتَها بهذا من روايةٍ يتداخل فيها الماضي بالحاضر إلى رحلةٍ عميقةٍ مشوّقةٍ في الذات السورية، تضيف أبعاداً لتجلّياتِها الجمعية من خلال ذوات أبطالها المختارين بدقة، وتكشف لهذه الذات ما تفعلُه جروحاتُها بها، وما يمكن فتحه من نوافذ لتشافيها، وسيرها بوعي وتسامحٍ مع نفسها، إلى ذاتٍ ناضجة قويّة حكيمة يمكنها أن تعيد معجزات إنتاج ثوراتٍ أكثر نجاحاً في نيل الحرية والعدالة.

في دفق تداخله الروائي المجازي الذي اختاره بسيطاً، ومفتوحاً على التطوير الذي يجري في أيامنا بتداخلات الوضوح التي تسير عليها روايات التشابك الكمّي، ويتم إنتاجها في مسلسلات وأفلام تعكس آخر مكتشفات العلم، بين الماضي والحاضر مثل مسلسل «آوتلاندِر»، وبين العوالم المتعددة، مثل فيلم «إيفري ثينغ، إيفري وير، أولل آت وانس»؛ يبني خلف روايته المشوّقة بسيناريو مذهل في بساطته. يبتدأ من افتتاح بصفحة سردٍ يوضّح فيها مصدرَ الرواية من لفائف أعطاها رجل معمّر لفتى كان يتردّد عليه في أفاميا القديمة، واعتمد عليها بعد أن أصبح الفيلسوف الفلكي المؤرخ السوري الشهير بوسيدونيوس، في كتابة حكاية إيونوس الأفامي، وانتهاءً بما نكتشف في ختام الرواية من أن الرجل العجوز صاحب اللفائف هو ذاته أيونوس الذي أشاع الرومان موتَه في السجن مأكولاً من القمل.

وفي هذا التداخل الذي يُحيي فيه خلف بطله أونوس مرتدياً قناعه كسارد وحيد متكلّم، تجري الرواية، بعشرة فصول، متسلسلة في زمن سرده، عن تجربته، بدءاً من ولادته في أفاميا القديمة، من أب جوال يهرب من هموم ولادته، إلى نهايته عائداً بجواز سفر مزوّر إلى أفاميا، يعيش منعزلاً، ويسجّلَ تجربة مملكته. وتتوالى فصول الرواية بعناوين شاعرية بليغةً تتشكل مفاصل لرحلة حياةٍ حافلةٍ بالصراعات والتحولات، وتعكس مرحلةً عالمية بلغت فيها العبودية ذروةً لا يعقبها سوى التفجّر تحت حكم الرومان، ويبلور فيها خلف رؤيته عن قيام وفشل الثورات، بسرد مجريات ما حدث من ظلم أدّى إليها ومن ثورة على الظلم، وبروزٍ لنوازع الانتقام، ورؤى حول أولوية الحماية والعدالة، واستقلالية السلطات، ومن مواقف حول الانتهاكات، وشتى ما يؤدي إلى نخر وسرقة الثورات.

ويعيش قارئ خلف بتشويق في كل ذلك، متعةَ كشف الذوات والجروحات التي تقود المصائر، مارّة بأهم ما يشغل الإنسان عن وجوده ومصيره فيما توفّر له من معرفةٍ قدّمتْها له دياناتُ التعدّد، في مرحلة متقدّمة من صراع الديانات الأمومية مع الذكورية في تقدّمها وسيادتها بسيف القهر والاستعباد والموت، إلى مشارف سيادتها بالديانات الأبوية التوحيدية. ويقف خلف منها بقناع بطله أونوس متمرداً على مفاسد الكهنوت، في مقاربات بحثية معرفية ترافق رحلته، وتُغني القارئ بمعرفة قالبةٍ للمفاهيم، عن ديانات عبادة الذكر والخنثى وتحولات الآلهة الأوروبية وفق سيطرة الإغريق ومن بعدهم الرومان على شعوب الشرق، وسوريا بشكل خاص، وتحوّل المحتلين أمام قوة الثقافة السورية إلى تبنّي دياناتها، وتحوير أسماء ووظائف آلهتها. ويتوّج خلف نشر معرفته بلغة شاعرية تنبض مطعّمةً بالكلمات السوريّة القديمة التي لا تزال حيةً في حياة السوريين؛ وبمخيال شاعري عن الحبّ، يوصل الحبيبات في طلاقته الرعوية إلى دمجهنّ بالربّات، مع التقاط خلف العميق الذكي لوجه ربّة العدالة السورية القديمة أترعتا، في معالجة جوهر موضوعه، من بين وجوه سيدة ملكوت السوريين، وأمهم الكبرى، وانحيازه الواضح للمساواة بين الرجل والمرأة شرطاً لنجاح الثورات، بإدراك بطله لمدى أهمية إعلاء الربة الأنثى على الإله الذكر في سيادة هذه المساواة، وفعله الذي قام به أمام الجميع بإعلاء مكانة المرأة، حيث:

«مثلما صعدنا متشابكي اليدين؛ عدت وبيرثا إلى مقعدينا وهي تتأبّط ذراعي كسيّدة سورية، وأشدّد على عبارة «سيّدة سورية» لأنني لاحظت نظرات استهجان من بعض الأحرار غير السوريين الذين انضموا إلينا، ومنهم آخيوس ذاته، إذ لم يكن من المألوف عند الإغريق أو الرومان أن يروا رجلاً وسيدة متخاصرين، أو متشابكي الأيدي/ كان ذلك انتقاصاً من الرجولة التي رفعوها إلى رتبة الألوهة! ألم يجعلوا للذكورة إلهاً أسموه ثياندريوس؟ وقد سئلت باستهجان عن هذا الأمر أكثر من مرةٍ، وكان جوابي؛ إن شعباً آلهته الكبرى مؤنثة، لا يملك إلا أن يقدس المرأة».

وفي ختام هذا التداخل الذي لا يمكن ختمه في رواية غنية على هذه الصورة من الكشف والانفتاح على الذات السورية، لا يسع القارئ سوى الدمع في الاستماع إلى خطبة أونوس المتجمّدة على بدايتها: «أيها السوريون الأحرار في مملكة الربّة أترعتا المقدّسة، ربّة العدالة، حيث: لا عبودية في مملكتها، ولا ظلم».

تيسير خلف:

«ملك اللصوص ـ فائف إيونوس السوري»

منشورات المتوسط، ميلانو 2022

221 صفحة.