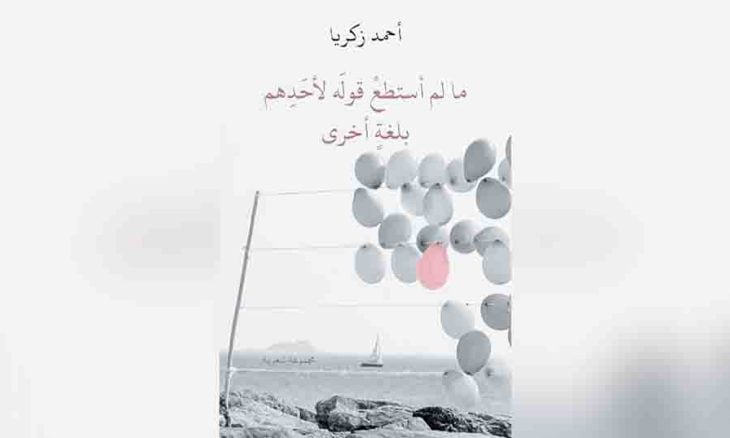

«ما لم أستطع قوله لأحدهم بلغة أخرى» مجموعة الشاعر المصري أحمد زكريا: مفارقات الوطن والمنفى متداخلةً باللغات

«ما لم أستطع قوله لأحدهم بلغة أخرى» مجموعة الشاعر المصري أحمد زكريا: مفارقات الوطن والمنفى متداخلةً باللغات

المثنى الشيخ عطية

لا يبتعدُ الإنسانُ عن الحقيقة ربّما، ولا يُبالغُ أو يُركِّبُ مجازاً عندما يُماثل ويُشابِكَ الأمومةَ باللغة، ولا يأتي عبثاً كيفما فسَّرْنا ذلك، تكرارُ استخدامِه مصطلحَ «اللغة الأم» الذي اجترحه منذ بداية تشكّل وعيه على الأرض، في شتّى أشكال تعبيره عن هذا التماثل المتشابك. فالإنسان يرتبط في سنوات تكوينه الأولى كفردٍ مستقلٍّ بعدَ ولادته، باللغة التي يتلقّاها ويتكوّن وعيُه بمعانيها وأشكال حروفها وإيقاعاتها؛ مثلما يرتبط دون فكاكٍ برائحة والدته البيولوجية؛ ويدفعُنا هذا ربّما إلى طرح السؤال إن لم نكن، سواء كنّا بيولوجيين أو متبنّين من آخرَ مختلفٍ في العرق، داخل الشعر وخارجه بآنٍ، أبناءَ اللغة التي ألقَمَتْنا أطفالاً ثَدْيَها.

في هذا التماثل المتشابك، في قراءتنا لمجموعة الشاعر المصري أحمد زكريا، التي نشرها تحت عنوان «مالم أستطع قوله لأحدهم بلغةٍ أخرى»؛ ومَحْوَرَها حول اللغة الأمّ كثيمةٍ في معالجة الوطن والمنفى؛ ربّما لم تأتِ عبثاً في هذه المجموعة قصيدةُ «ابنة الحرب»، عن الطفلة الكورية التي عَثَرَ عليها، كما تعْرِض القصيدة، الجنديُّ التركيُّ سليمان ديلبيرلي، المشارك في الحرب الكورية عام 1950، خلال بحثه بين جثث العدو، واعتنى بها لترتشفَ مع زجاجة حليبه المقدَّم لها لغتَه الأم، حيث:

«كان أول من مدَّ لها يداً

وهي أوَّلَ من أعطاه معنىً للحياة في الحرب

على كتفه نسيتْ القذائفَ

وآخِرَ لعبةٍ كانت في يديها

ونصائحَ الأب البيولوجي

من زجاجة حليبه ارتشفتْ لغته الأمّ…».

ورغم أن «الحرب ستنتهي، مثل أي شيءٍ»، وأنّ على الجندي أن يفارقها للحرب في بلادٍ أخرى، فإنها «لم تنسَ أول يدٍ مُدّت إليها/ وبقي الحليب أقوى من الدم».

ومثل ذلك ربما، لم يأتِ عبثاً في هذه المجموعة، ورودُ هذا المصطلح في الكثير من قصائدها العشرين؛ حيث يفرش الشاعر أبعادَ ومعاني وتشكّلات ثنائية التضاد هذه، متداخلةً بثنائية تضادّ اللغة الأم في الوطن، واللغة المختلفة في المنفى، كما يحدث في قصيدةِ «أنطاكية»، المسترسَلة بصيغة المتكلم، حيث: «كنتُ أسمع صدى لغتين»، وقصيدةِ «قتلَتْكَ لغتُك الأمّ»، المهداة إلى المغني الكردي أحمد كايا، الذي توفي في باريس بعد اضطهاده وملاحقته في تركيا على محاولته عمل ألبوم بلغته الكردية الأمّ، بمقاطعها الثلاث المسترسَلة بصيغة المخاطب، والتي يعرض في أولها اختلاط مشاعر اللاجئين بمشاعر الأقليات، لاشتراكهم بمعاناة اللغة المختلفة، حيث: «ربّما لأن شعور الغربة/ يشبه شعور الأقليات/ تعلّقتُ بصوتكَ منذ الوهلة الأولى.»، وفي مقطعها الثاني يُعرّي المدينة التي تحْدُث فيها هذه المعاناة، حيث: «مَن غيْركَ سيعرّي إسطنبول/ ويغنّي للنوارس التي تبكي/ في مقالب النفايات.». وفي مقطعها الثالث، يعرض معاناة الصراعات القائمة في بلدٍ يتخلّله التمييز، مجسَّداً في اللغات، حيث: «لم تمُتْ في باريس بنوبة قلبية/ قتلكَ انتماؤك إلى الجبال/ التي أردتَ أن تموت فيها/… قتلتْك لغتك الأم/ وكان حتماً أن تموتَ/ بعيداً عن حدود القومية الضيّقة/ لكنّ صوتك يرفرف الآن في كل اتجاه».

وفي ثنائية التضاد هذه التي يضاف لها التآلف كذلك تحت مفاهيم الاندماج والتسامح والإنسان الكونيّ، بالتداخل مع أغنية محمد عبد الوهاب: «كل البلاد عندي أوطان» التي يعرضها زكريا بقصيدةِ «في لغة أخرى»، ضمن بلورةِ صورة المدينة؛ يلمس القارئ تناغمَ هذه الثنائية داخل حياة الشاعر التي تُجسّدها القصائد. كما يلمَسها بداخله في ذات الوقت إن كان مرّ بتجربة المنفى، وربّما إن لم يكن جرّبها كذلك، حيث ستتجلّى فيه جبراً لخاطر حسرةِ الاغتراب، وبقوّةٍ في قصيدة «ما لم أستطع قوله لأحدهم ذاك الصباح»، التي تجري في أماكن المدينة الغريبة الأليفة إسطنبول. وتجري فيها معاناة التضاد مفتوحةً على الحياة، رغم قسوتها على المهاجرين، حيث: «ولدتُ أكثر من مرّةٍ/ لكنني في كل مرّة/ كنت أولد في أبريل/ ولدت بجوار النيل والبوسفور/ وقلعة صلاح الدين وبرج جَلَطة/ وفي كل مرّة كان يهمس الربيع في أذني ويقول:/ يمكن للزمان أن يكون هويةً/ ويمكن أن تصاحبَ شجرةً/ في مدينة غريبة».

وفي هذا التناغم سوف يلمس القارئ على الأغلب، قوّة الحب، ويحسُّ بمشاعره التي تجعل من المنفى وطناً، وربّما سيعرف أنه لم يأتِ عبثاً إهداءُ الشاعر المصري المجموعةَ لزوجته التركية، بصيغة: إلى لغتي الأم/ ملاك دينيز أوزدمير».

تجلّيات التضاد:

في ثنائية التضاد المتشابكِ بين الوطن والمنفى، في المجموعة التي يتجلّى فيها «ما لم أقل لأحدهم بلغة أخرى»، تتجسّد اللغةُ أمكنةً، في كلا طرفيها بسرديةٍ واحدةٍ، فتأتي قلعة صلاح الدين الكائنة في القاهرة متشابكةً ببرج جلطة في اسطنبول، ويأتي النيل إلى جانب البوسفور، وتأتي منطقة أسكودار الجميلة الفاصلة الواصلة آسيا بأوروبا، في قصيدة «شواهد منسية»، لتمرّرَ خطاب وصف حالة الابن إلى الأب:

«نغني «في الطريق إلى أسكودار وجدت منديلاً»

وأجدُ فيه رائحتك يا أبي…

نتسكّع بين القبور القديمة

نبحثُ عن أسماء أجدادنا الذين أُخِذوا إلى الحرب،

ولم يعُدْ منهم غير الأغنيات»

أتريد أن أصف لك أسكودار يا أبي؟

تاريخٌ مهزومٌ يتمشّى على الساحة

وبائعاتُ وردٍ

كنَّ عاشقاتٍ ولم يحالفْهُنَّ الحظ

وشواهدُ منسيةٌ/ كُتبتْ بلغةٍ مغدورة».

وتأتي غربة اللاجئين الذين يعانون الفصام، في إسطنبول/ المدينة التي لم تتصالح بعد مع الماضي، والتي «كلما أوشكنا أن نلمس سماءَها، قيل:/ حتى السماء في إسطنبول/ ليستْ للغرباء».

وتتجسّد اللغة كذلك بشراً وصراعاتٍ، مع قسوة الشعور بالفصام الذي يسبّبه الوطن لأبنائه حين يطردُهم جانبُه المستبدُّ من جسده؛ حيث يبدو واضحاً في قصيدة «لا أبحث عن بلادي»، ما فعله العسكر بمصر من سرقةٍ وقتلٍ لثورة ربيعها في: «أبحث عن بلادٍ/ لا تحاولُ أن تحذفَ الربيعَ من الكتبِ المدرسية/ أبحثُ عن أغنيةٍ جديدة/ لم يقتلعْها العساكر من حناجر المغنين.» وفي قصيدة «قد أولد من جديد»، في صيغة المخاطب، حيث: «ابتعِد عني أيها الرّمز/ سوف أُلطّخك بدموعي/ وأنتَ أيها الحنين/ سوف أجرحُك بحكاياتٍ/ عن جثثٍ تجرفها الدبابات مثل القمامة». وحيث يصل الألم إلى الصراخ القاسي: «أيها الوطن القذر/ أخرجني من رأسك الصفيح».

وفي هذا التجسيد، يتداخل زكريا في قصائده، وبالأخص المهداة منها إلى عدد من الشعراء الذين شاركوه، من خلال الصداقةِ، بالتوافق أو الاختلاف، أبعادَ ومفاهيمَ ومعاني حياة الوطن والمنفى، فنشهد حوارات بسيطة مع أصدقاء مثل محمود العناني، تتداخل مع ميدان التحرير في القاهرة، الذي يشكل بؤرة تلاقي وتفارق المصائر: «عن الخارجين من الميدان/ وهم يضعون أيديهم خلف رؤوسهم كالأسرى/ ويبحثون عن بلادهم في بلاد أخرى»، مثقلةٍ بتركةِ مَن وَضَع أسس الشوفينية التركية، في إهداء زكريا قصيدة «ثورة شرقية على تركة جمهورية أتاتورك»، إلى المغني التركي زكي موران الذي تشبه طبقاتُ صوته طبقات بلاده، ومع أصدقاء مثل «الرفيق الألماني من أصل تركي إفرم موشتو، في الحوار الجدلي عن الاشتراكية والأوطان، حيث: «كنتَ تبحث عن معنىً للوطن واللغة الأم/ وكنتُ أبحث عن وطنٍ حقيقي ولغةٍ أجنبية.»، وحيث يُحَلُّ الجدل في: «واختبأنا في لغتنا الخاصة/ التي لا يفهمها أحدٌ سوانا.». وكذلك صديقه الشاعر محمود حشيش في استذكار مشاركته الحزن في: «نحن رجال برج العذراء/ أتذكُر رفاقَنا أولاد الحرام/ أبناء الأبراج الأخرى/ الذين كانوا يحاربوننا في كل سهرةٍ/ إنهم موجَعون الآن مثلنا تماماً، وبنفس القدْر/ لا تصدِّق أنهم انتصروا كما يقولون/ إنهم مثلنا يعدُّون هزائمَهم/ ويحرقونها بالكحوليات والاستسلام».

وبالإضافة إلى ذلك، نشهد حواراتٍ مع أصدقاء الفكر مثل الشاعر الشيوعي ناظم حكمت، والشاعر البرتغالي أنطونيو فرناندو بيسوا، والشاعر العراقي سعدي يوسف في قصيدة «لحن جديد للنشيد الأممي» الملتبَسة التي تتداخل مع حياة يوسف كشيوعي منفيّ، دون التطرّق إلى موقفه الملتبَس من الثورة السورية وتأييد النظام الديكتاتوري السفّاح، حيث: «يجلس سعدي وحيداً/ يفكّر في لحنٍ جديدٍ للنشيد الأممي/ ويكتب على أوراق الصفصاف قصائدَ في عراقٍ/ لا يحكمه الأمريكيون».

تجلّيات الأسلوب:

وفي الشعر الذي لا يكون شعراً من غير سؤال الـ: كيف كُتِب؟ يصيغ زكريا قصيدتَه عموماً بأسلوب قصيدة نثر ما بعد الحداثة، التي تتضمّن سردَ الحكاية، وذكر اسم المكان الذي يُشغل أيضاً في نبضه الشعري لا مكانه، بمختلف صيغ الخطاب من المتكلم إلى المخاطب. بمواصفات البساطة العميقة في اللغة والتناول، وإن لم يلجأ إلى مراكبة الجمل الشعرية بأسلوب الكتابة الآلية. وبمواصفات النهايات المغايرة لمسار التوقّع، كما نلحظ في قصيدة «في لغة أخرى»، حيث: «وسيكون بإمكانكَ بعد أن تتقن لغةً أخرى، في مدينة ما/ أن تقولَ بسرعةٍ سيحسدك الآخرون عليها: بهذه البساطة ضيعتُ حياتي».

وفي قصيدة: «لا أحمل جراح غيري» التي يتداخل فيها واقعاً في فخّها، بجملة الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا: «أحمل جراحَ كل الحروب التي هربتُ منها». وكذلك بمواصفات الإيقاع المتداخل، حيث تنبض التفعيلة ويهدّئها الشاعر بالنثر، كما في قصيدة «لا أبحث عن بلادي»، التي تتجلّى فيها لغةُ الشاعر الإيقاعية بتداخلٍ مع حياة الوطن والمنفى والأحلام، حيث: «أبحث عن كلماتٍ لم يكتبْها الشعراء/ بعيداً عن بلادهم». وكما في المقطع الأول المصاغ بإيقاع التفعيلة مع تسكين نهايات الأسطر في قصيدة « قد أولد من جديد»، التي بقيتْ مفعّلة وإن هدّأها كسرُ الباء غير المبرّر بدلَ تحويلها إلى «في» كي يبقى الإيقاع سليماً، حيث: «كأن الشرفة في السردابْ/ وكأن الوقت سقطْ/ كأنّ نسيم البوسفور يداوي/ أهل البوسفور فقطْ/ كأني بغير اللغة الأمّ/ أصير يتيم المعنى…».

ويُدخل زكريا إضافةً إلى قصيدة التفعيلة هذه، ضمن قصائد نثر المجموعة، قصيدة تفعيلةٍ كاملة بمقاطعها الثلاث، هي «واحدٌ من هؤلاء»؛ وفيها يستحضر القارئ ببساطة إيقاع الشاعر محمود درويش وتفعيلته الغالبة من بحر الكامل «متَفَاعلن» بجواز تسكين التاء، والقليل من تركيب لغته: «ووقفتُ حيث وقفتُ في الميدان/ أفئدةٌ تحنّ لأيّ شيءٍ/ ثم تنسى ما تحنّ إليه/ أحداثٌ ولا أشياءَ لم أشهدْ بمصرَ/ سوى البكاء على زمانٍ ضائعٍ/ ونسيتُ أني جئت كي أنسى على المقهى/ من الأحلام ما أنسى».

وربّما يشطح القارئ في وجود قصيدتي التفعيلة هاتين كمتضادات مع قصائد النثر، إلى افتراض التداخل مع معاناة ثنائية الوطن/ المنفى، وافتراض الخيوط النفسية التي لا تُدرَك بطبيعة الحال، وتبقى افتراضات.

وفي ختام تداخل الثنائيات الواضحة والمفترضة، يلاحظ القارئ، مهما بلغت قسوة تمزّق النفس بينها، في المدن القاسية، وردود أفعالها على الإحباط، ما تنبض به حركة هذه الثنائيات من أملٍ ومن تناغمٍ وانسجام مع جمال الحياة في ظل التعدّد.

أحمد زكريا: «مالم أستطع قوله لأحدهم بلغة أخرى»

دار النهضة، بيروت 2024