عن التوازن السياسي والمجتمعي الغائب في الغرب

عن التوازن السياسي والمجتمعي الغائب في الغرب

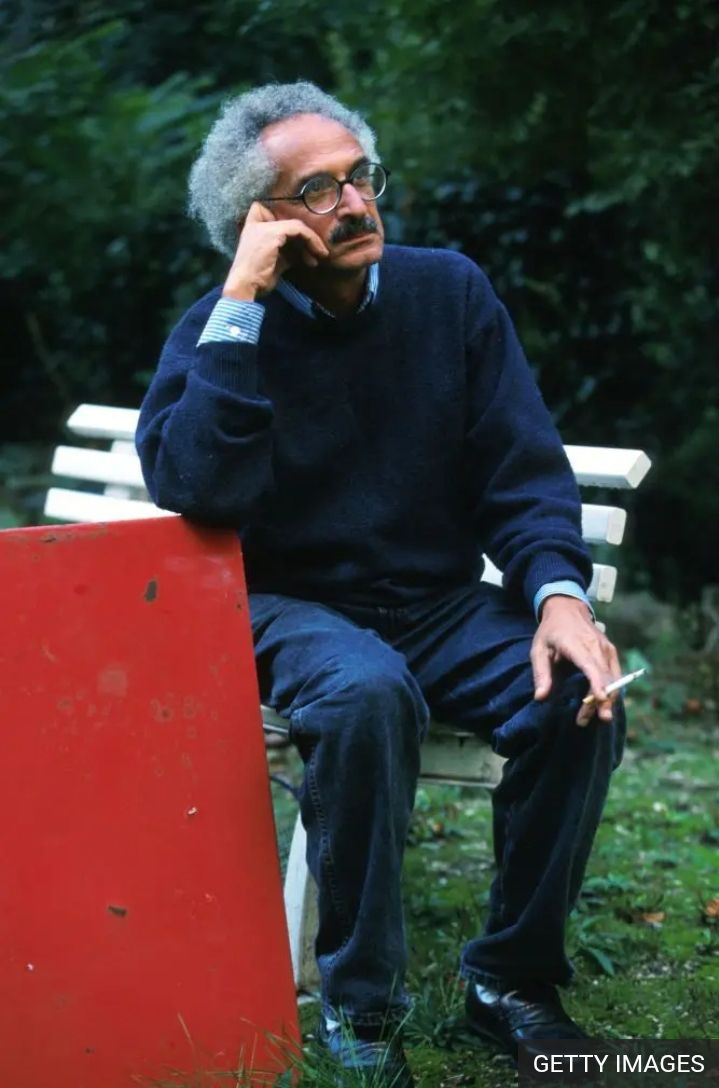

عمرو حمزاوي

يذكر الكثير مما يدور في عالم اليوم بأوضاع فترة ما بين الحربين العالميتين. وإذا كانت أوروبا بصراعاتها وتكالب ممالكها على الثروة والنفوذ هي التي فجرت الحربين، فإن تناقضاتها الراهنة تهدد السلم والأمن العالميين وتشكك في استقرار نموذجها القائم على اقتصاد السوق والحريات السياسية.

تورطت أوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين في حروب حدودية كثيرة (حروب البلقان نموذجا) وفي حروب أهلية شهدت تدخلات من قوى خارجية (الحرب الأهلية الإسبانية مثالا) وفي قمع حكومات الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا لحركات التحرر الوطني في المستعمرات، وفي سباقات تسلح محمومة (التطور غير المسبوق آنذاك في صناعة الغواصات الحربية وفي التوظيف العسكري للطائرات وفي الأسلحة الكيماوية) وفي صراعات داخلية بين يمين متطرف (الفاشية والنازية) ويسار عنيف (الأحزاب الشيوعية الراديكالية) استغلا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لاجتذاب تأييد قطاعات شعبية واسعة (تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في 1929)؛ فإن فترة ما بين الحربين اتسمت أيضا بحراك علمي وتكنولوجي وصناعي واسع النطاق وبنهضة فنية وثقافية جعلت من برلين وباريس ولندن وفيينا وبودابست وبراغ عواصم عالمية للموسيقى والسينما والموضة.

غير أن تناقضات التقدم الأوروبي بين الحربين رتبت شيوع الكثير من التفكير النقدي في واقع الحضارة الغربية والكثير من الشك في مستقبلها بعد قرون من الصعود المتواصل للأوروبيين الذين استعمروا العالم القديم واستوطنوا العالم الجديد وسيطروا على خطوط الملاحة والتجارة بين القارات واحتكروا الموارد الطبيعية عالميا وراكموا الثروات ووظفوها في ثورتهم الصناعية على نحو ضمن لهم تفوقا عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا على غيرهم. كانت القرون الممتدة بين القرن السادس عشر وبدايات القرن العشرين هي قرون الصعود الأوروبي والغربي. كانت هي قرون الترويج المستمر «للنموذج الغربي» المستند إلى البناء الرأسمالي والتطور التكنولوجي والقوة العسكرية والتنظيم البيروقراطي للدولة والمجتمع كالنموذج الوحيد الممكن للتحضر والتمدن والتقدم. كانت هي قرون «عبء الرجل الأبيض» الذي استباح أراضي الشعوب خارج أوروبا وأباد السكان الأصليين أو استعبدهم واستوطن المناطق التي اعتبرها مناسبة لحياته (من جنوب افريقيا والجزائر إلى الأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها) وتكالب على استعمار ونهب البقية.

فعل «الرجل الأبيض» كل ذلك، وكثير من ضباط جيوشه وبحارته وموظفو حكوماته والملتحقون بإداراته الاستيطانية والاستعمارية من علماء ومدرسين ومهندسين وأطباء ورجال دين على قناعة كاملة بكونهم يحملون مشاعل الحضارة والمدنية إلى من تخلفوا عن الركب وبكون واجبهم المقدس يشرعن استخدام السلاح والعنف والتورط في الاستيطان والاستعمار والإبادة باسم التقدم المنشود. لم تهتز ثقة الشعوب الأوروبية وامتداداتها الطبيعية في العالم الجديد إن في سمو نموذجهم أو في حتمية تعميمه قسرا على بقية شعوب الأرض إلا حين زج التنافس بين القوى الكبرى بالقارة العجوز وبالعالم خارجها إلى أتون حرب وحشية ومدمرة بين 1914 و1918 شهدت من الفظائع والجرائم ما كان «المتحضرون» الأوروبيون، وهم في المجمل إما لم يكونوا على دراية كبيرة بما يحدث في المستعمرات خارج أوروبا من إبادة واستعباد ونهب أو كانوا من المخلصين لنظرية «عبء الرجل الأبيض» العنصرية، ليعتقدوا أنها سترتكب على أراضيهم.

تدخل أوروبا ومعها بقية الغرب مرحلة قلق كبرى تتصارع بها التيارات السياسية أقصى اليمين وأقصى اليسار، وتثور بها الشكوك حول نموذج التقدم الرأسمالي والليبرالي

كان من المستحيل أن تمر مشاهد القتل الوحشي للجنود القابعين في الخنادق باستخدام الغازات الكيماوية السامة ووقائع دمار المدن والقرى الواقعة في ساحات المعارك في غرب أوروبا ووسطها وشرقها وجنوبها وتفاصيل إغراق الغواصات لسفن ركاب مدنية ولسفن تجارية، كان من المستحيل أن يمر كل ذلك دون أن يتساءل على الأقل بعض العلماء والمفكرين والفلاسفة والسياسيين، بل ورجال الدين، عن الأسباب الحقيقية لتواصل حروب الأوروبيين ولوحشيتهم وعنفهم المنفلت من كل قيد أخلاقي أو ديني.

وحين امتد الأمر عقب نهاية الحرب العالمية الأولى إلى مؤتمرات للسلام مارس فيها الأوروبيون «عدالة المنتصر» التي صارت انتقاما شاملا من المنهزمين (ما فرضته معاهدة فرساي 1919 على ألمانيا مثالا) وتنصلوا في سياقاتها من مبادئ حق تقرير المصير للمستعمرات التي وعدها الأوروبيون المنتصرون بالاستقلال وأرهقوا شعوبها بأعباء الحرب والقتال نظير الوعد، بات واضحا أن تناقضات الأوروبيين هي التي تحول دون انتصار الحضارة والمدنية والتقدم داخل القارة العجوز وخارجها. ثم استمرت ذات التناقضات بين الحربين، صراعات وانهيارات واقتطاعات من أراضي الغير وحروب أهلية هنا واكتشافات علمية وابتكارات تكنولوجية هناك، هنا مئات الآلاف من المصابين والمحطمين جسمانيا ونفسيا والجوعى من جراء الحروب والأسلحة الفتاكة والأزمات الاقتصادية وهناك أمصال ولقاحات تسيطر على الأوبئة وملايين المفتونين بالابتكارات الحديثة والفنون العصرية كالسينما ووسائل الإعلام الجديدة مثل نشرات الأخبار المصورة التي كانت تعرض في دور السينما والمسارح وصحافة الرأي التي ذاع صيتها بين الحربين.

كانت الحرب العالمية الأولى، وليس الحرب العالمية الثانية، هي بداية النهاية لهيمنة أوروبا على العالم. بين القرن السادس عشر والقرن العشرين، كرست إمبراطوريات وممالك القارة العجوز سيطرتها على خطوط التجارة والملاحة وتفوقت علميا وعسكريا وصناعيا، وتوسعت في الاستعمار الاستيطاني للعالم الجديد (في أمريكا الشمالية والجنوبية تحديدا وبما ارتبط به من تورط مفزع في جرائم إبادة للسكان الأصليين وتوسع مشين في تجارة العبيد) ثم اقتسمت العالم القديم بينها محيلة بلدانه إما إلى مستعمرات أو محميات أو مناطق نفوذ. حين اشتعلت الحرب لم يكن أكثر المتشائمين بين صفوف النخب العسكرية والسياسية والدبلوماسية والصناعية في القارة العجوز ليتوقع أن تستمر الحرب لسنوات، أو لينتظر كل تلك الدماء التي أسالتها وذاك الدمار الذي أحدثته أو ليتصور التطور المرعب لأسلحة القتل الشامل (سلاح الغواصات الألمانية) والفتك الوحشي عن بعد (الغازات الكيماوية السامة التي استخدمتها كافة الأطراف المتحاربة).

وبعد الحرب، ذهب كثيرون من مفكري ومؤرخي البلدان المهزومة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وكذلك بعض المنتمين للنخب الفكرية والثقافية في الولايات المتحدة وفي مستعمرات ومحميات آسيا وافريقيا الساعية آنذاك إلى الانعتاق من استعمار «الرجل الأبيض» وإلى تقرير المصير بعيدا عن جيوش وأساطيل وحروب الأوروبيين؛ ذهبوا إلى الربط بين اشتعال الحرب العالمية الأولى وبين المقومات الأساسية التي مكنت القارة العجوز من التقدم والهيمنة على العالم بين القرن السادس عشر والقرن العشرين، فدفعوا بكون السيطرة والاستعمار والتكالب على الثروة والنفوذ هي ذات العوامل التي رتبت الإبادة وتهدد نموذج التقدم الأوروبي. ومع تصاعد أصوات التفكير النقدي في أوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وتبلور مدارس فلسفية جديدة أعادت النظر في أسس النموذج الغربي لتحديد الفاسد منها (البناء الرأسمالي أم القوة العسكرية أم النزوع الاستعماري أم التطور العلمي المتحرر من كل قيد أخلاقي) والبحث في سبل تجاوزه.

اليوم، تدخل أوروبا ومعها بقية الغرب مرحلة قلق كبرى تتصارع بها التيارات السياسية أقصى اليمين وأقصى اليسار، وتثور بها الشكوك حول نموذج التقدم الرأسمالي والليبرالي، وتتصاعد فيها ظواهر الاستقطاب والعنف. والنتيجة هي عالم غير مستقر ومنفتح على كل الاحتمالات.

كاتب وأكاديمي من مصر