«أول فيصل» مجموعة القاص المصري أشرف الصباغ: تثأر من الأيديولوجيات المتصارعة عن طريق السخرية

«أول فيصل» مجموعة القاص المصري أشرف الصباغ: تثأر من الأيديولوجيات المتصارعة عن طريق السخرية

صابر رشدي

هذا كاتب ساخر، امتزجت كتاباته بحياته الشخصية، جعل من السرد «فترينة» يعرض وراء واجهتها الزجاجية آراءه وأفكاره، يعمل على أشد القضايا حساسية، مخلِصاً لواقعه، مبتعِداً عن التجريد، حتى لا تولد الأفكار ميتة إذا حاول من خلالها مناوشة الآني، مستفيداً من حياته الثرية. ابن مخلص للبيئة الشعبية التي ولد فيها، ناقد، دارس دكتوراه في روسيا، مترجماً من لغتها كتباً مهمة، إعلامي سابق غطى حروباً وأحداثاً كبرى حول العالم. قضى فترة زمنية طويلة في حياة الترحال، جاب فيها مدناً عديدة، دارس متضلع في الماركسية، لكنه متمرد عليها، وعلى كل النظريات السياسية، لا يعتد بالأيديولوجيا. مستمع جيد لنبضات الطبقات الدنيا، ثوري على طريقته، غير منحاز إلى أي فريق من محترفي السياسة، رواياته وقصصه توثيق سردي لما يدور في الشارع المصري، وكذلك حكاياته الناقدة، عن المناضلين العرب الذين تلقوا تدريباتهم في المعسكرات الروسية، كاشفاً عن كثير من أسرار هذه التجارب، على نحو صادم، وشديد الجرأة، عبر إضاءة ما يدور في الكواليس، متمرداً على كل شيء، بما فيها ذاته وكينونته، لا يترك ظاهرة سياسية إلا ونال منها.

في مجموعته القصصية «أول فيصل»، نرى هذه الخصائص مصهورة في بوتقة واحدة، لدى أشرف الصباغ، وهو يعيد كتابة العالم المحلي، الخاص جداً، من أكثر المسافات قرباً، كتابة مواجهة، مهتمة بما يحدث، لا تفضل الهروب، ولا هي ترتد إلى التاريخ، لتبحث عن حقب مثيلة، وأحداث يمكن الإسقاط عليها، لالتماس راحة البال، والركون إلى ضفة آمنة.

إنه يلجأ إلى أكثر العناصر التصاقاً بالروح المصرية: السخرية، التي تمثل السلاح الأخير الذي يدخره المواطن عندما تُغلَق الأبواب في وجهه، ويصبح مفهوم الحرية شيئاً بعيد المنال، متمثلاً في تقنية الكتابة كلمات طه حسين الشهيرة، التي أوردها في كتابه «المعذبون في الأرض» عندما قال: أنا لا أكتب قصة، إنما أسوق حديثاً.

فهو يتخذ الحكي وسيلة للتوصيل، يجذبك كمستمع، ويجعلك تنسى السطور التي تجري تحت عينيك، تشعر بأنك تجلس إليه، مستمعاً، ومستمتعاً، بما يرويه عليك وأنتما تحتسيان الشاي على المقهى، مستخدماً، أحياناً، أسلوباً تهكمياً، ينهل من لغة الشارع، من دون اهتمام بتنميق المفردات، أو اللجوء إلى البلاغة المفرطة التي تربك النص، وتخفي المقصود من الحكاية. يتبدى ذلك بوضوح في معظم النصوص، كما في قصة «المرأة ذات المعطف الكاكي» الذي يتحدث فيها عن اتحاد الكتاب، مطلِقاً عليه اسم «اتحاد خضرة المحشي» واصفاً بدقة المبني الأثري التاريخي، بالغ الفخامة، الذي يقع في أشهر شارع في حي الزمالك الأرستقراطي، الخاص بالشريحة العليا من الطبقة المتوسطة. إنه يسبر غور هذا المكان، الذي هو في الأصل نقابة كتاب مصر، المنوط بها رعاية، وحماية أعضائه، والدفاع عنهم في الحالات التي يحتاجون فيها إلى المساندة. يبدأ في تفنيد الأسماء التي أطلقت على هذا المبنى، يرى أن اسم «اتحاد الكتاب» هو تقليد من تقاليد الاتحاد السوفييتي، الذي تم من أجله المزاوجة بين الاشتراكية والإسلام، ونتج منهما، فيما بعد، مصطلح جديد، وهو «العلم والإيمان».

ثم أطلقوا عليه بعد ذلك الاسم الرسمي «نقابة اتحاد الكتاب»، التي تضم عدداً من الموظفين غريبي الأطوار، يدورون حول أنفسهم مثل شخصيات دوستويفسكي، تلك الكائنات التي تعاني الأمراض والعلل، وهي تتحرك في أماكن سيئة الإضاءة، والتهوية، وربما السُّمعة أيضاً. يبدأ بسرد كل شيء يجري هناك، بعدما ذهب إلى المكان لاستلام بطاقة العضوية. يصف البهو، ورجل الأمن الرابض على مدخله، متكاسلاً، ومشغولاً على الدوام، الذي يشعرك بأنه في مهمة قومية، يؤدي دوراً وطنياً بالغ الخطورة. من خلال الوصف الكاريكاتوري يعرض علينا أشرف الصباغ مشاهد مثيرة، لأنماط غريبة من البشر، موظفين، أعضاء مجلس إدارة، كتاباً زائرين. وخاصة تلك السيدة ذات المعطف الكاكي، كأنموذج بالغ الصدق على الفوضى الثقافية، وضحالة الموهبة، المضفورة بالانتهازية، المبالِغة في تمجيد الذات المتهافتة، والنرجسية الفضفاضة، التي تحاول التعمية على الخواء المعرفي، والافتقار إلى الثقافة.

أما في قصة «حارس الدباسات» فينتقل الكاتب إلى مجال آخر من مجالات البيروقراطية المصرية، والتخلف الإداري والإهمال الوظيفي، والوساطة، والمنظومة العقابية التي لا تُطبَّق إلا على صغار الموظفين. البطل هنا مهندس صيانة في هيئة السكك الحديدية، يرغب في تقديم استقالته، نتيجة فشل المنظومة، معدِّداً كثيراً من التفاصيل عن ضحايا تلك المؤسسة، والأحاديث التي تبدأ من السقف العالي بضرورة محاكمة المتسببين، بتهمة الإهمال والتقاعس، ومهارة التحقيقات الجنائية في الكشف الفوري عن المتهمين. يصف كشاهد عيان إحدى حوادث القطارات التي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والمصابين، والنتائج النهائية للتحقيقات حيث الخضوع للتوازنات في الوزارة. فأقارب المسؤولين والرؤساء غير مذنبين على الإطلاق، وكذلك المرتبطون بعلاقات جيدة بهم، بعيدون تماماً عن الشبهات، أما رؤساء الإدارات فلا يقترب منهم أحد، في النهاية يكون المذنب عامل التحويلة، وعدداً من أولئك الذين التحقوا بالعمل من خارج أسر ومجموعات المسؤولين والإداريبن الكبار.

ثم يقفز مرة أخرى إلى نوع آخر من صور البيروقراطية العميقة، المعيقة لأي تقدم حضاري أو علمي، عن طريق زوجة الراوي التي تحمل الدكتوراه وتعمل في إحدى الجامعات. حيث العهدة الشخصية للعاملين مقدسة حتى لو كانت «دبَّاسة» رديئة لا قيمة لها، حتى إذا ضاعت من مستلمها واشترى قطعة أفضل، بدلًا منها، بثمن مضاعف. لا يقبل أمين المخازن تسلُّمَها، ويدخل صاحبها في إجراءات إدارية معقدة، قد تصل به إلى السجن. رغم هذه الرؤية الكابوسية، لا ينسي الكاتب الحس الكوميدي، الذي يتناول به موضوعاته، فها هو يجعل بطله يتندر على نفسه، وسط جريان الحكاية، حتى يضيف إلى السرد لمسة تحاكي تلك الأحداث العبثية، عن تعدد الأسماء، له ولزوجته: اسمها مادلين ولكنه يناديها بـ«روزا» بينما زملاؤها في الجامعة يلقبونها بـ«ميمي»، الموظفون والطلاب ينادونها بـ«الدكتورة ماجدة». أما هو فوالدته تسميه «الواد ميمون» وعندما تكون غاضبة منه تناديه بـ«زفت الطين» وفي أفضل الأحوال بـ«الجدع جوز مادلين». وتناديه زوجته بـ«ميمون». وعندما تود تدليله تطلق عليه لقب «مينا» بينما اسمه الحقيقي «محمود»، بينما نادل بار الحرية يفضل أن يناديه بـ«صلاح».

يحتفظ أشرف الصباغ، في معظم قصص هذه الإضمامة، بالأسلوب نفسه تقريباً، متنازلاً عن شعرية اللغة، لصالح اللغة المحكية، ولصالح التنويع على العادي والسوقي، منطلقاً من الحكي القريب إلى الشفاهي، رفقة بعض التلطيف المجازي، داخل النصوص ذات البنية المفتوحة على أكثر من ثيمة. إنه يمضي على أرض مأهولة بالأفكار، ربما عاد ببعض الاكتشافات الجديدة، نتيجة تدوير المقولات الكبرى، القادمة من عصر العقائد والنظريات السياسية، كما في قصة «البرولتاريا الكلبة». إنه يلخص النظرية الماركسية، يتحدث كعضو في أحد التنظيمات، يعرض المصطلحات الشهيرة، ثم ينقدها، ويدحضها على لسان الرفاق، محمِّلاً كل الشيوعيين العرب نتيجة هذا النقاش. تعرف جنسية هؤلاء بسهولة من خلال الأسماء، يكفي أن يطلق على أحد منظري الماركسية اسم «عبد الحسين عبد الزهرة» حتى تعرف موطنه.

يدور النص بأكمله عن تعريف ماركس «للبرولتاريا الرثة»، لا حدث هنا، لا تعيين لمكان، والزمن قريب، وإن كان بلا إشارة تاريخية تدل عليه، لا شخصية محورية تعاني تعقيدات حياتية، أو اشتباكاً مع الواقع المعيش، فقط، ديالكتيك يجري فوق السطور، بين متصارعين على أهبة الاستعداد للمبارزات النظرية، وإعادة تفسير مقولات ماركس وإنجلز وباكونين وميشال فرييه، بشأن مفهوم البروليتاريا الرثة، والتغيرات الملموسة والملحوظة، التي دخلت على علاقات وقوى وأدوات الإنتاج. ومن خلال هذا الاستعراض المفرط في الثرثرة، والتنظير، والذي يكشف لنا عن دارس ضليع لأدبيات اليسار، والنظرية الماركسية بتفريعاتها التي تتشظى، وتتناثر، وتنتج مقولات جديدة حتى اليوم. لكنه يحوِّل هذا النقاش الساخن، الذي يتصاعد على مرجعية نضالية، عبر شخصياته العربية، على نحو لا يخفي مرارته المبطنة، التي حاول أن يخفيها تحت سطح هذه الحوارات شديدة التطرف والتحريف. والتي كشفت في النهاية عن ماركسية عربية لا تنتمي إطلاقاً إلى أي منهج من تطبيقات اليسار، حتى ينتابك الشعور بأنك بصدد ماركسيات أخرى، متعددة، تخص كل رفيق على حدة، ضائعة تحت ركام من التفسيرات المتعسفة، المضطربة، ماركسيات لم تسمع بشخص اسمه كارل ماركس.

تبدو نبرة كثير من القصص منحدرة من تراث مصري خالص، وطبيعة تتميز بها الأغلبية، التي تعتبر «النكتة»، والسخرية، والتهكم، نصالاً حادة، وسائل هجوم قاتلة، مهينة، تنال بها من الرموز التي تمقتها. كما تنبعث أثناء القراءة أرواح مجموعة من الكتاب الكبار، المشهورين بخفة الظل، وعمق التناول، واللدغات السامة تحت ستار هذه السخرية، حيث تصل إلينا أصداء من محمود السعدني، محمد عفيفي، أحمد رجب، ومحمد مستجاب، هؤلاء الذين يضعون الشخصية المرادة على خشبة مسرح، لتكون ظاهرة للعيان، ثم يبدأون في النيل منها على طريقتهم، بكتابة بلا إلغاز، أو ترميز، شبيهة بالصفعات، تترك ذكريات مؤلمة، لكنها لا تسيل دماً.

فنحن ندرك من هو المقصود، لأنه موجود في داخل الحيز الذي نوجد في داخله، والزمان الذي نحياه، نرى الملامح بوضوح، وبوعي كامل من دون انزعاج، كأننا مشاركون في اللعبة، وطرف حاسم في فعاليتها، من خلال ردود الأفعال المتضامنة، التي تشكل سياجاً تأمينياً حول الكاتب، بما يجعلنا نتذكر كلمات شارل بودلير التي أوردها في مذكراته: «الشيء الذي لم يتشوه لا ندركه»، فهناك غضب مكبوت، يجد متنفسه عندما يرى المواطن المقهور من يثأر له، حتى لو ضحَّت السلطة بأحدهم بين فترة وأخرى.

نحن أمام نوع من كتابة قاربت على الانقراض، كتابة مصرية تُحتَضر، يحاول مبدع كأشرف الصباغ النفخ فيها، وبعثها من تحت الرماد، عن طريق الهزل، الذي يصبح أكثر تأثيراً، وهو يقترب من الأصل. فما يحدث، في حقيقة الأمر، ليس مضحكاً على أي حال. حتى لو بالغنا في «كوميديا التهريج». لكنها محاولات في سبيل التشبث بالحياة وسط هذا الحطام. إننا نعاين عشرة نصوص، تتوافق أسلوبياً، وإن اختلفت الثيمات، فروح الفكاهة تظلل القصص، وتحاصر أبطالها، متحولة في نهاية الأمر إلى كوميديا سوداء.

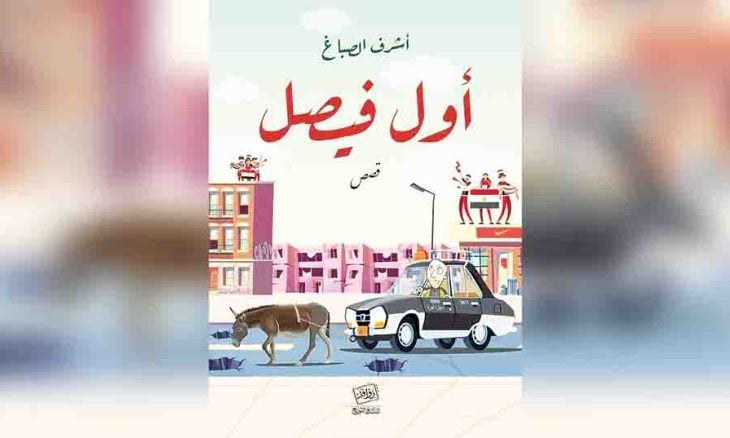

أشرف الصباغ، «أول فيصل»

روافد، القاهرة 2023

128 صفحة.