السيرة الفكرية: تأملات في حياة أحمد الشيباني ومعاركه الأدبية

عبدالحفيظ بن جلولي

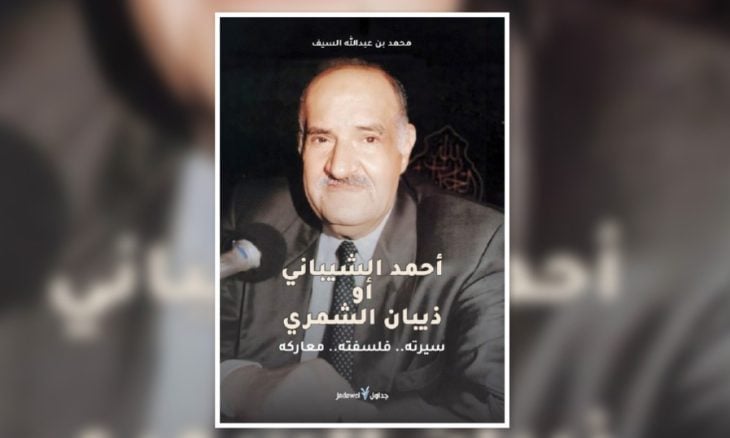

تمتع الكتابة السيرية، من حيث إنّها تجمع بين الإخبار، والتّاريخ، لأن المستهدف في السيرة هو مسار الشخص الفاعل في علاقاته بذاته وبالآخرين، وزيادة على ذلك أهمية البعد الفكري في السيرة، وهو ما أولاه عناية أصحاب السير الذاتية، فنجد علي حرب يكتب سيرته بعنوان: «خطاب الهوية/سيرة فكرية»، عبد الوهاب المسيري: «رحلتي الفكرية» وغيرهم. لكن هناك كُتّابا برعوا في كتابة السير الذاتية للموهوبين في كافة حقول الحياة، ومنهم محمد بن عبد الله السيف الذي كتب سيرة المفكر والفيلسوف والأديب «أحمد الشيباني أو ذيبان الشمري/سيرته.. فلسفته.. معاركه».

في أدب السيرة الفكرية:

في سَفَرٍ ثقافي ممتع، فعلا يشعر القارئ وكأنّه فوق بساط طائر يتطلع منه إلى ما يجليه العلو في الشخصية المستهدفة، وأوّل ما يشد الانتباه هو لغة الكتابة الأدبية، وكملاحظة نستشفها كقرّاء مهتمين، التّمييز بين كتابة السيرة الذاتية بقلم صاحبها، والكتابة السيرية عنه، وفي الأخيرة يبدو لي كما اطّلعت عليه في الكتاب المذكور أو في السيرة الذاتية لـ»حمزة غوث» للمؤلف نفسه، أنّ الكاتب كان يحرص على أن لا تفوته شاردة ولا واردة في ما يتعلق بأحمد الشيباني، وهو ما ينحو بالسيرة إلى الفكرية، وهو ما لا يحدث فيمن يتولى كتابة سيرته الذاتية، في الإشارة إلى التفاصيل. والأمر الثاني هو التعليقات حول بعض المواقف والأحداث والأفكار من المؤلف لصاحب السيرة، وهو ما يضع السيرة الذاتية في دائرة الضوء الثالث، أو الحكم بين الشخصية الأدبية ومنتقديها. والأمر الثالث هو استبانة العلاقة بين المؤلف وصاحب السيرة، وكيف تطوّرت حتى أصبحت في عرف الكتابة عنها.

من غير حب ليس ثمّة كتابة:

ينقسم الكتاب إلى مقدّمة وسبعة فصول، طالت سيرته وعلاقاته ونضالاته السياسية والفكرية وكتاباته على المستويين الصحافي والتأليف. وفي تقديم أحمد الشيباني يعرض الكاتب «سيرة حياة» المعني، حيث تعود أصوله إلى قبيلة شمر في شمال الجزيرة العربية، استوطنت أسرته بعلبك، وكان والده رحّالة، خصوصا بين بيروت وحمص، وانتقل مدّة إلى صحراء سوريا، حيث ولد هناك ابنه أحمد الشيباني في 1923. «درس في مدرسة شنلر الألمانية الداخلية في القدس.. ثم إنه انتقل إلى الدراسة في ألمانيا مدّة ليست طويلة».

«بعد استقلال سوريا اتخذ أحمد الشيباني من سوريا سكنا ومستقرا له»، وبعدها التحق في الستينيات ببيروت وفي عام 1980 انتقل إلى المملكة العربية السعودية مستقرا في جدّة، إلى أن وافته المنية عام 1995. منح الجنسية السعودية.

يذكر الكاتب أنّ المتنبي كان طريقه إلى معرفة أحمد الشيباني، إذ اختلف مع الأديب اليمني أحمد الشامي حول المتنبي، وكان حينها الكاتب مولعا بالشاعر. ثم ازداد اهتمامه به فكانت الحلقات مع الأصدقاء، تزيل الكثير من الغموض حول هذه الشخصية، إلى أن تأكد للكاتب وجوب تقديم هذه الشخصية السعودية إلى القراء. لعل العلاقة الوجدانية في الثقافة تمثل الجانب المضيء في الكتابة، إذ ليس هناك كتابة دون محبة، وجاك دريدا يرى بأنّه «من غير حب خاص للنص، ليس ثمة قراءة ممكنة»، والقراءة عتبة الكتابة، وهو ما يفسّر إقبال الكاتب على الحفر في حياة شخص معتبر كأحمد الشيباني وتحرّي الدقة في نقل المعلومة، إذ في بحثه عن دراسة الشيباني الألمانية عاد إلى أحد أقربائه في بعلبك ليتأكد من صحّة تلقيه الألمانية في لبنان أو في غيرها.

من الاقتناع إلى القناعة التامة:

تعتبر شخصية أحمد الشامي متعدّدة الاهتمامات، فاهتمامه بالسياسة في وقت مبكر جعله ينخرط في «الحزب التعاوني الاشتراكي» الذي أسّسه فيصل العسلي عام 1940، وهو ما يكشف عن توجّهه الاشتراكي الماركسي ابتداء، ثم اعتنق الفكر القومي ليتركه لصالح الفكر السياسي المحافظ، وإلى دول الاعتدال التي «قطبها السعودية وحلفاؤها في مواجهة الدول العربية الفكرية». تكشف تجربة الانتقال الفكري والسياسي عند الشّخصيات المعتبرة، أهمية المراجعة التي تسهّل التراجع عن اقتناع ما، وكان أحمد الشمري حسب أحد أبنائه يوصيهم: «أن نقتنع أولا حتى نصل إلى قناعة تامة»، فهو يفرّق بين الاقتناع والقناعة التامة، فالاقتناع يؤسس لعدم دوغماتية التشبث بالفكرة حتى لا تتحوّل في واقع الشخصية إلى أيديولوجيا، وهو المسار الفكري نفسه للمفكر المصري الرّاحل عادل حسين، الذي انتقل من الفكر الأممي الاشتراكي الماركسي في حزب العمل المصري إلى القومية العربية ثم إلى الاتجاه الإسلامي، ولم يكن الحزب يرى تناقضا بين العروبة والإسلام.

المعركة الأدبية من المتلقي السيار إلى المثقف الباحث:

تعرّضت بعض الفصول إلى معاركه الأدبية، كـ»معركة المتنبي» مع أحمد الشامي و»معركة البنيوية» مع عبد الله الغذامي وآخرين، و»معركة هيغل» مع تركي الحمد، والاهتمام بهذا الجانب المهم في حياة أحمد الشيباني يحيل إلى الاتجاه النقدي والفلسفي المتنامي في السعودية، التي بدأت تباشيره مع الإطلالات الصحافية للمقالات الوازنة للشيباني، لأنّ المعركة الأدبية تكشف الغطاء عن الفكرة باعتبارها تخفي عدّة أوجه محتملة توسّع من زاوية الرؤية إليها. ففي معركة المتنبي كان الشيباني «مصرا على قلق المتنبي، وعلى نفسيته التي كانت فريسة لذلك القلق، ما حدا به إلى استجداء كافور!»، ولعل من يصدر منه هذا البيت:

أي مكان ارتقي / أي عظيم اتقي

لا شك وإنّه يعاني قلقا ما، ونفسية مضطربة تنشد التعالي، فلا يستقيم معها الاستجداء، والمعروف عن المتنبي أنّه كان يهجو «الورى» من خلال مدحه كافور، كما يشير في بيت له شهير. ولعل أيضا هذه الإشارة من الشيباني تذكرنا باختلاف بنت الشاطئ مع أستاذها طه حسين الذي كان يرى في المعرّي معتزلا على الرغم منه وكانت تراه معتزلا بإرادته.

أما في معركة البنيوية، فالشيباني يؤكد أنّه «لا يعترض عليها ولكن يرفضها»، ويبدو لي أنّ رفض البنيوية قائم عنده على معرفته بالفلسفة الأوروبية التي تنفلت من كل جمود عقائدي، وإحالة البنيوية إلى البنية إحالة إلى التخشب ومن ثمة الانحلال، كما حدث للشيوعية، وتبدو فكرة البنيوية معارضة لحرية الانفتاح على النص وتخومه، وهو ما اضطلعت به الدراسات الثقافية. لكن اللافت في هذه المعركة هو ما ذكره محمد صادق دياب عن أجوائها: «وكنت أزوره في منزله (الشيباني) خلال تلك المدة، فأجده محاطا بعشرات الكتب الإنكليزية والألمانية والعربية التي تتناول قضية الألسنية»، فالكتابة للجريدة من منطلق بحثي يعني رفع ذائقة «المتلقي السيار» إلى مرتبة «المثقف الباحث». أما معركة هيغل مع تركي الحمد، فتزيح الغطاء عن جانب ذي دلالة في شخصية الشيباني، وهو أنّ اللغة لم تكن فقط علاقة بين متعلّم ومادّة للتعلم، بقدر ما كانت حفرا معرفيا في ثقافة مجتمع تأسّس وفق منظور فلسفي للحياة، وليس اعتباطا أن تكون العقلانية أحد أهم الرّكائز في التفكير الألماني. لكن من جانب أخلاقيات المعرفة يفاجئنا تركي الحمد، وهو من هو في مجال الفكر والفلسفة باعتراف يكشف عن انسجام بين ما يُقدَّم ومن يُقدّمه، فقد كان حديث عهد بالكتابة، ورغم ذلك قبل الشيباني محاورته، وهو المثقف الكبير والمُلمُّ بلغة هيغل التي قرأه بها، ومع ذلك اعتبرني ندّا. واستفاد درسا ثانيا في «طبيعة السلوك والتصرف» حين التقاه وعرّفه بنفسه فقال له: «أنت فلان الفلاني.. لقد ظننتك عجوزا» وتجاذبا أطراف الحديث.

في الترجمة والتأليف المغامرة والتحوّل:

هناك جانب فعّال في مسار أحمد الشيباني العلمي والثقافي وهو ترجماته لأهمّ تراث الفكر والفلسفة الأوروبيين، فقد ترجم لشبنغلر «تدهور الحضارة الغربية»، ولويل ديورانت ترجم «قصة الفلسفة» ولكانط «نقد العقل المجرّد» و»نقد العقل العملي» و»آخر أيام سقراط» لأفلاطون و»تاريخ الفكر الأوروبي الحديث 1601-1977» لدونالد سترومبرغ.. كما ترجم عدّة روايات. يشير الشيباني إلى إنّه لم يستعمل كلمة «الخالص أو المحض» في ترجمة كتاب كانط، بل استعمل كلمة «المجرد» انسجاما مع روح كانط الذي يرى أنّ العقل «هو في نشاطه الرئيس ونزوعه الجوهري مجرّد من الحس، ومتحرّر من الحساسية وطليق من قيود التجربة». هذه مغامرة في عالم الترجمة، خصوصا إذا استقرّت الترجمات عند معنى غير قابل للمفاصلة، ويأتي مترجم ليخرق هذا الإجماع، لكن تبرير الشيباني له ما يبرّره في ما بيّنه كانط في طبيعة العقل. ومن مؤلفّاته «القومية العربية بين النظرية والتطبيق»، و»الأخلاقية الثوروية والأخلاقية العربية»، كما صدر له «إيران بين طغيان الشاه ودموية الخميني».

ولعل الكتابان الأولان يؤرخان لانتقاله من الفكر السياسي الثوري إلى الفكر السياسي المحافظ والمعتدل، رافضا الثوروية العربية، متشبّثا بالأخلاقية العربية في إشارة إلى النظام السياسي السعودي، وقد صدر الكتاب في «ذروة الصّراع الناصري السعودي» عام 1966.

في الأخير هذه مجرّد التفاتة عابرة إلى مؤلّف جاد وعميق بما تناوله وبما اجتهد صاحبه في الإحاطة به، وهو مُؤلَّف يُذكِّر بالكتابات الغربية في المجال الذي يعنى بالفكرة أساسا، وهو ما جعل – في رأيي – هذا الكتاب يحقّق هدفين مهمّين: أحدهما الإلمام بالجانب التّاريخي الذي يفصل في جذور التوجه الفكري والأدبي لأحمد الشامي، مع منح القارئ فرصة للاطلاع على الصّراعات السياسية والفكرية في مراحل مهمّة من تاريخنا العربي وتفكيك كل ذلك بمنظور دريدا. والهدف الثاني هو التعريف بقامة فكرية وفلسفية عربية تناقش الحداثة والفلسفة الغربية، بل تربّت في أحضانهما ولكنّها تشبثت بتراثها العربي الإسلامي.

كاتب جزائري