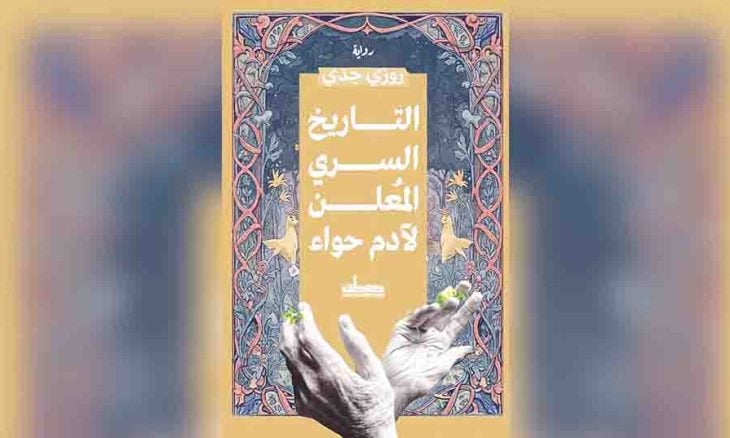

«التاريخ السرّي المعلن لآدم حوّاء» رواية التشادي روزي جدي: استعارة الجنوسة وانقطاعات النسقية

«التاريخ السرّي المعلن لآدم حوّاء» رواية التشادي روزي جدي: استعارة الجنوسة وانقطاعات النسقية

عادل ضرغام

في روايته «التاريخ السرّي المعلن لآدم حوّاء» يقدم الكاتب التشادي روزي جدّي قراءة متأنية لمجموعة السياقات السياسية والاجتماعية التي مرت بها تشاد بداية من الاستقلال عن فرنسا، ومرورا بالثورات، خاصة ثورة (فورلينا)، وانتهاء بالعلل الثابتة التي تمتد وكأنها أصبحت جزءا من الهوية التشادية المنفتحة على الخلاف والصراع، والانضواء داخل ظلّ أفكار قديمة بالية تتصل بالأبوة والذكورة. وفي ظلّ معاينة البناء الروائي ومنحاه الفكري، هناك مداخل عديدة لمقاربة العمل، منها ما يرتبط بالثورة غير المكتملة، وأثر عدم الاكتمال على نزفها الدائم، ومنها ارتباط الرواية بأدب ما بعد الاستعمار، ومنها ما يرتبط بغياب النماذج المشكلة لصيرورة الهوية.

تدخلنا الرواية إلى شكل استعماري جديد، وإلى غياب النخبة الفاعلة، لتوزّعها بين يساري وديني، ولانتماءاتها العرقية بين مسلمين ومسيحيين ووثنيين. فهناك إشارات كثيرة في هذا النص الروائي إلى فاعلية وحضور الأثر الفرنسي في التوجيه والاختيار والمساندة للدكتاتوريات بالرغم من الاستقلال. وتشير الرواية إلى وجه جديد من وجوه الاستعمار، حيث يتأسس وجود الاستعمار على دسّ وكلاء قريبين من دائرة الحكم، في سياق انتماء آخر، لكنه لا يختلف في نتيجته عن الاستعمار القديم، فيتجلى دائما احتياج للآخر لمواصلة الحركة، اعتمادا على بثّ الفرقة، وتأجيج الصراع، ذلك الصراع الممتد منذ القدم إلى اللحظة الآنية.

الرواية من خلال خطاباتها العديدة، وأصواتها السردية، وسياقيها الزمنيين القديم والآني، تمثل بحثا عن هوية غائبة، أو في طريقها إلى الغياب، بفعل المتغيرات المستمرة التي تحيل كل شيء إلى مقابله أو نقيضه، ما يفضي في النهاية إلى نوع من الهجنة أو الخنوثة الواضحة في العنوان، وهي خنوثة يمكن أن تكون استعارة دالة على مساحات الفقد، لغياب النموذج المتسق مع النسقية الممتدة التي لا تخرق ماضيا أو تاريخا، وتعتمد على نمو تدريجي. في سبيل ذلك نجد هناك مقارنة واضحة قائمة على التقابل الحاد بين رجال وأبطال ثورة (فرولينا)، من خلال ممثل لها في لحظة سابقة (الآباء)، والنماذج الموازية لها في اللحظة الآنية (الأبناء)، لكي يقف القارئ على مساحات الاختلاف بين عصر وعصر. فمع رجال الثورة هناك حضور (للذكورة) الواضحة الخالصة التي تتجاوب مع نسقية قديمة وأعراف جاهزة.

أما مع أبطال اللحظة الآنية – باستثناء السارد الابن – فهناك مساحة واسعة للهجنة، أو للخنوثة، للإشارة إلى حالة انفصال وانقطاع عن الماضي التاريخي النسقي، ولكنها بالرغم من رصد الاختلافات الجوهرية بين الجانبين في نصاعة الذكورة وهجنة الخنوثة، ترصد مساحة من التشابه، يمكن أن تكون ملمحا أقرب إلى جزء من الهوية، يتمثل في الصراع الدائم.

في رواية مهمومة برصد الانقطاعات والفقدان من هوية جاهزة بين زمنين، زمن الأب وزمن الابن، نجد أن الخطابات المكوّنة للنص الروائي لا ترتبط بالتجاوب بقدر ارتباطها بالتنافر والتقابل والمحو التدريجي للمستقر، فكأن كل خطاب من الخطابات الثلاثة يقابل الآخر، ويحاول محوّه أو التقليل من حضوره. تستند الرواية إلى آلية تعدد الأصوات، فهناك صوت الابن يسكو وهو الصوت الأكثر هيمنة وحضورا، حيث يمثل الصوت الزمني المعاصر المراقب لكل التفسخات والانقطاعات، من خلال علاقاته بأصدقاء محددين بالمدينة أو العاصمة بعد انتقاله إليها من البادية.

وبجوار الصوت السردي السابق، وداخل المساحة الزمنية ذاتها، صوت سردي آخر، يمثل مساحة الابتعاد، ويتجلّى في مذكرات آدم حواء، ذلك الشخص الذي يشكل حدود الاستعارة في انفتاحها على الذات الجمعية، ومدى قدرتها على الفعل، وعلى الوطن، وعلى فكرة الثورة ذاتها. هناك أيضا الصوت المقابل الذي يتمثل في صوت الأب – والد السارد الأول – حاميدي يسكو، وخطابه السردي مرتبط بلحظة ماضية، تتحدد بالنصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، ويركز على ثورة (فرولينا)، وأسباب قدومه وانسحابه وعودته إلى قريته في البادية، وانعزاله بعيدا عن الزعيم حسين حبري الذي عقد صلحا مع الحاكم، ويركز ـ كذلك – على أسباب فشلها وعدم اكتمالها.

خطاب الأب حاميدي يسكو – وهو يشكل الخطاب النسقي الموروث – يتجلى من خلال ضمير المتكلم في انفتاحه على الماضي، وعلى لحظة زمنية كانت الثورات عديدة ضد الحاكم (تمبلباي) صنيعة واختيار الفرنسيين. وهذا الصوت السردي – في توجهه نحو الابن يسكو الذي ينتمي إلى لحظة مغايرة زمنيا، ويتجلى في شكل رسائل – لا يقوم بالحكي أو السرد فقط، ولكن تتداخل مع هذا الحكي محاولات للفهم والتفسير، وهو فهم وتفسير ينتميان إلى لحظة آنية، تعيد قراءة الأحداث. من خلال الخطاب يؤسس لنفسه وجودا فاعلا في الثورة بجوار حسين حبري، بعد مقتل إبراهيم أباتشا، قائد ثورة فرولينا الأول، مشير إلى الخلافات الإثنية والعرقية المؤثرة.

صوت الابن يسكو المهموم بصداقاته الآنية، لحظة إقامته في العاصمة أنجمينا للدراسة، صوت ينتمي إلى لحظة مغايرة عن الماضي، تتشكل حدود سرده بهؤلاء الأصدقاء الذين ينتمون إلى اللحظة ذاتها، وهم حمودي، وآدم حوّاء، وعليو، وينضم إليهم في جزئيات أخيرة من النص الروائي جميلة ابنة الرئيس التي قد تأخذ بعدا دلاليا أكبر لتوزّع الرغبة في الارتباط بها بين يسكو وآدم حوّاء، أي بين النسقي والمتغير، والشين، والكاتب الذي يتوازى مع صاحب الصوت في الوظيفة التأملية الراصدة لمساحة المتغيرات التي تصيب الشخصية الجمعية. يمثل هذا الصوت مساحة الأعراف بين النسقي أو النمطي الموروث الذي أدركه من أبيه، والمتغير السائل والهجين الذي تظهر تجلياته في سلوك أصدقائه. ولهذا يأتي صوته في بعض الجزئيات كاشفا عن الأزمة الحضارية للبلد المستقل التي ما زالت بحاجة إلى مقاومة حضور المستعمر السابق، في قوله: «لن تدخل الديمقراطية إلى دول أفريقيا ما لم يتم التخلص من فرنسا، جمهورية ديغول تخشى الاستقلال التام لهذه البلدان، وتعتقد أن بقاءها هكذا تحت حكومات دكتاتورية وراثية هو الحل الوحيد للحفاظ على مصالحها».

يبدو الصوت السردي الخاص بآدم حوّاء الذي جاء في شكل مذكرات صوتيا ذاتيا، ومشدودا – بعيدا عن أفق التأويل الرمزية المرتبطة بالوطن والهوية – إلى إشكاليات شديدة الخصوصية، فهناك حالة من حالات الهجنة أو السيولة في تحديد نوعه، فلديه من الناحية البيولوجية أعضاء للذكورة والأنوثة، مما جعله في مساحة الإقصاء والنبذ من النوعين على حدّ سواء، فدائما يقابله شعور بالكراهية والتقزز، وتولّد لديه إحساس بأن الناس لا يثقون به، فمن وجهة نظره كيف يثقون بشخص غير ناصع أو واضح في التحديد البيولوجي، بالإضافة إلى علاقته المتوترة بأبيه، ولهذا يختار اسم أمه، حين يصبح جنرالا، وحسم نوعه البيولوجي بمساعدة أحد الشيوخ، فيصبح اسمه (الجنرال آدم صندل).

في إطار الجزء السردي الخاص بمذكرات آدم حوّاء، يجد القارئ نفسه أمام خطاب سردي أكثر ثراء ودلالة، لأنه خطاب كاشف عن شخصية لديها إشكاليات عديدة، إشكاليات تجعلها في فترتها الأولى خارج النسقية، من خلال هذا التوزّع والهجنة البيولوجية، لكنه في الفترة التالية يتحوّل – بعد حسم النوع البيولوجي إلى الذكورة – إلى جزء صلب من هذه النسقية، باختياره للذكورة، وباختياره لمجال العمل، حيث يصبح واحدا من الجنرالات المقربين من السلطة. وهذا يشير إلى جزئية على نحو كبير من الأهمية، تتمثل في طبيعة النظرة إلى القادة العسكريين، فهناك إشارات في النص الروائي تقطع بالتمييز الخاص بهؤلاء في سياق مقارنتهم بضباط الشرطة أو أصحاب المهن الأخرى، تقول الرواية على لسان آدم حوّاء: «للبدلة العسكرية في بلادي هيبة لا تملكها أية ملابس أخرى. عندما ارتديتها شعرت بأن شيئا فيّ تغيّر للأبد».

استعارة الجنوسة وسياق الهجنة

تعتمد الرواية في مقاربتها ومحاولة اقترابها من عالم الشخصيات، على قراءة خاصة للتحولات، وإسدال رموز على استعارة أساسية، وهي خنوثة آدم حوّاء، لكن الرواية تنقل هذه الاستعارة البيولوجية لشخصية من الشخصيات أو لأكثر من شخصية، إلى مجال أكثر انفتاحا واتساعا، حيث تربطه بتعدد الأيديولوجيات والانتماءات، فيما يخص الثورة والوطن، بالإضافة إلى مكونات الأيديولوجية القبلية، والثنائيات المتصارعة مثل الشمال والجنوب.

في ظل سيادة وهيمنة استعارة السيولة البيولوجية على بعض شخصيات النص الروائي، وتوزّعها بين الذكورة والأنوثة، تكتسب الذكورة وجودا لافتا وقويا في مقابل الأنوثة والإناث ودورهن المحدود. ولكن هذا المعنى المحدود الذي يتجلى في رغبة الشخصية المخنثة آدم حوّاء في النص أن تتحوّل إلى ذكر، أو أن تحسم خيارها في أن تصير رجلا في اللقاء الخاص بالشيخ المشعوذ الزقزاقي الذي خيّرها بين الخيارين يظلّ معنى محدودا. فهذه الاستعارة تأخذ مدى أوسع حين يرتبط الأمر بتغير حال آدم حوّاء مستقبلا، حيث يتحوّل إلى جنرال من جنرالات الجيش الرسمي، ويصبح مرشحا، لكي يكون وزيرا، وتسند إليه حقيبة وزارية. إن الرواية في جانب من جوانبها تعرّي المجتمعات الذكورية، والمجتمع التشادي على نحو خاص الذي يحتمي بذكورية زائفة، تفصح عند البحث والتدقيق عن امرأة، كانت خنثى في مرحلة سابقة. وربما تكتسب هذه الفكرة نوعا من الصلابة والقوة، وربما نوعا من المشروعية، إذا وجّه المتلقي مساحة من اهتمامه نحو شخصية أخرى قريبة من شخصية آدم حوّاء، وهي شخصية حمودي التي تمثل الوجه المقابل لشخصية آدم حوّاء، في نزوعها نحو التخلص من ذكوريتها الثابتة حقيقة، ولكن دلالتها التأويلية لا تتنافر مع الشخصية الأولى.

حين يتم توسيع أفق التلقي لاستعارة الهجنة أو القلق البيولوجي، خاصة في ظل استحضار العلاقة المضطربة بالأب مع الشخصيتين التي تشير إلى قلق في النمذجة النسقية، ندرك أن أزمة آدم حوّاء أزمة هوية، وأزمة حمودي أزمة تتصل بطبيعة النموذج الذي يسير مهتديا على درب حركته. ربما تكون شخصيتا أدم حواء وحمودي – في ظل ذلك الفهم – سببا أساسيا في انفتاح النص الروائي على أدب ما بعد الاستعمار، حيث يشير إلى زوال الاستعمار، وبقاء الأثر، فمن خلال الوكلاء، والتدخلات المباشرة يظل حضور المستعمر فاعلا، حيث يؤسس هذا التدخل نماذج دكتاتورية على شاكلة تمبلباي، أو يغيّب فرادتها على شاكلة حسين حبري أو غيره من قادة الثورة، حيث غيّبت التشكلات المكانية والانتماءات العرقية انتصار ثورتهم.

إن الرواية – باعتمادها على استعارة الخنوثة أو الهجنة – يمكن اعتبارها رواية البحث عن العناصر الجوهرية في الهوية، بعد أن غيّبها، وأبعدها عن الظهور والتجلي الفاعل ذلك الصراع الأبدي الذي تؤسس له أطراف كثيرة، وظهر واضحا في اللحظة الزمنية الأولى الخاصة بالأب، وكذلك في اللحظة الزمنية التالية الخاصة بالابن، بشكل أكثر سفورا ووضوحا، فأزمة آدم حوّاء، وحمودي – وكلاهما يشير إلى الوطن في تجليه الأكبر – أزمة هوية في الأساس، تحتاج من لديه القدرة لإعادة وصلها بتاريخها القديم.

روزي جدي: «رواية التاريخ السري المعلن لآدم حواء»

صفصافة للنشر، القاهرة 2024

195 صفحة.